蔡牧容:當人潮散去——後疫情時代,藝文空間的根本脆弱與可能出路

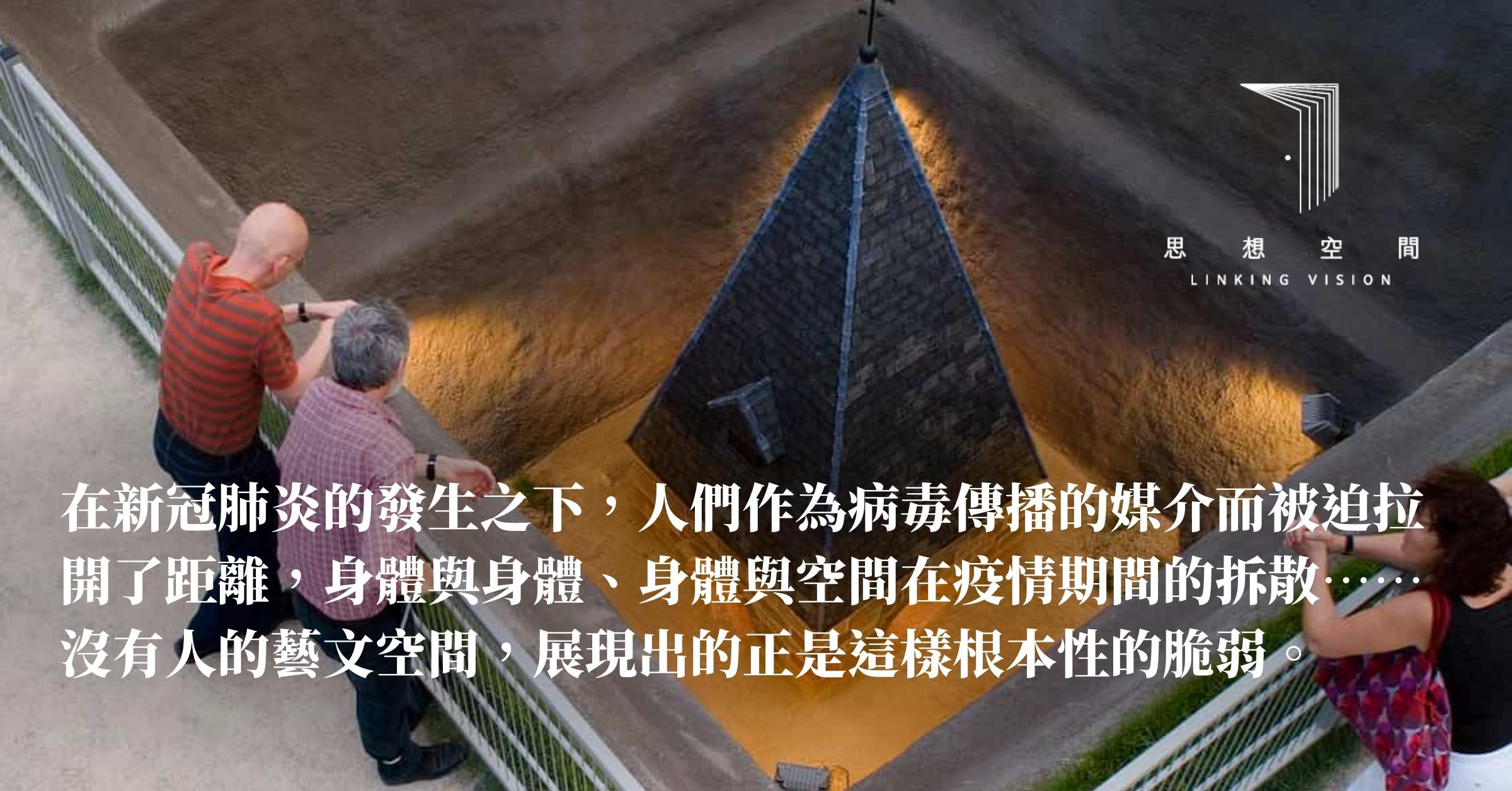

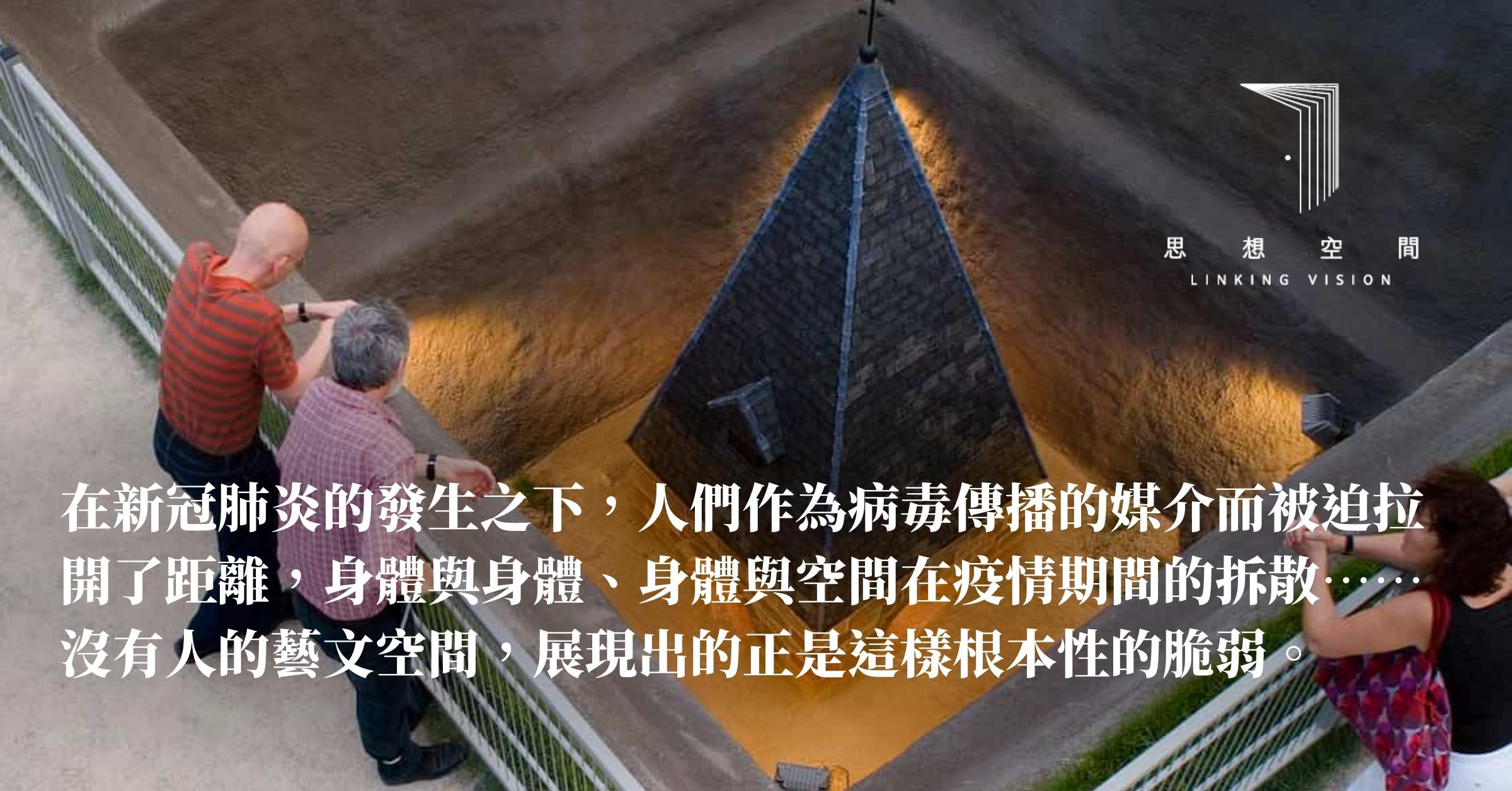

即使藝文場所在疫情中能暫時脫離營收與財務的明顯危機,人的缺席依然緊掐著博物館與藝文場所的命脈——缺乏身體接近的博物館與藝文空間,只剩下載體與載物兩者空唱雙簧。

即使藝文場所在疫情中能暫時脫離營收與財務的明顯危機,人的缺席依然緊掐著博物館與藝文場所的命脈——缺乏身體接近的博物館與藝文空間,只剩下載體與載物兩者空唱雙簧。

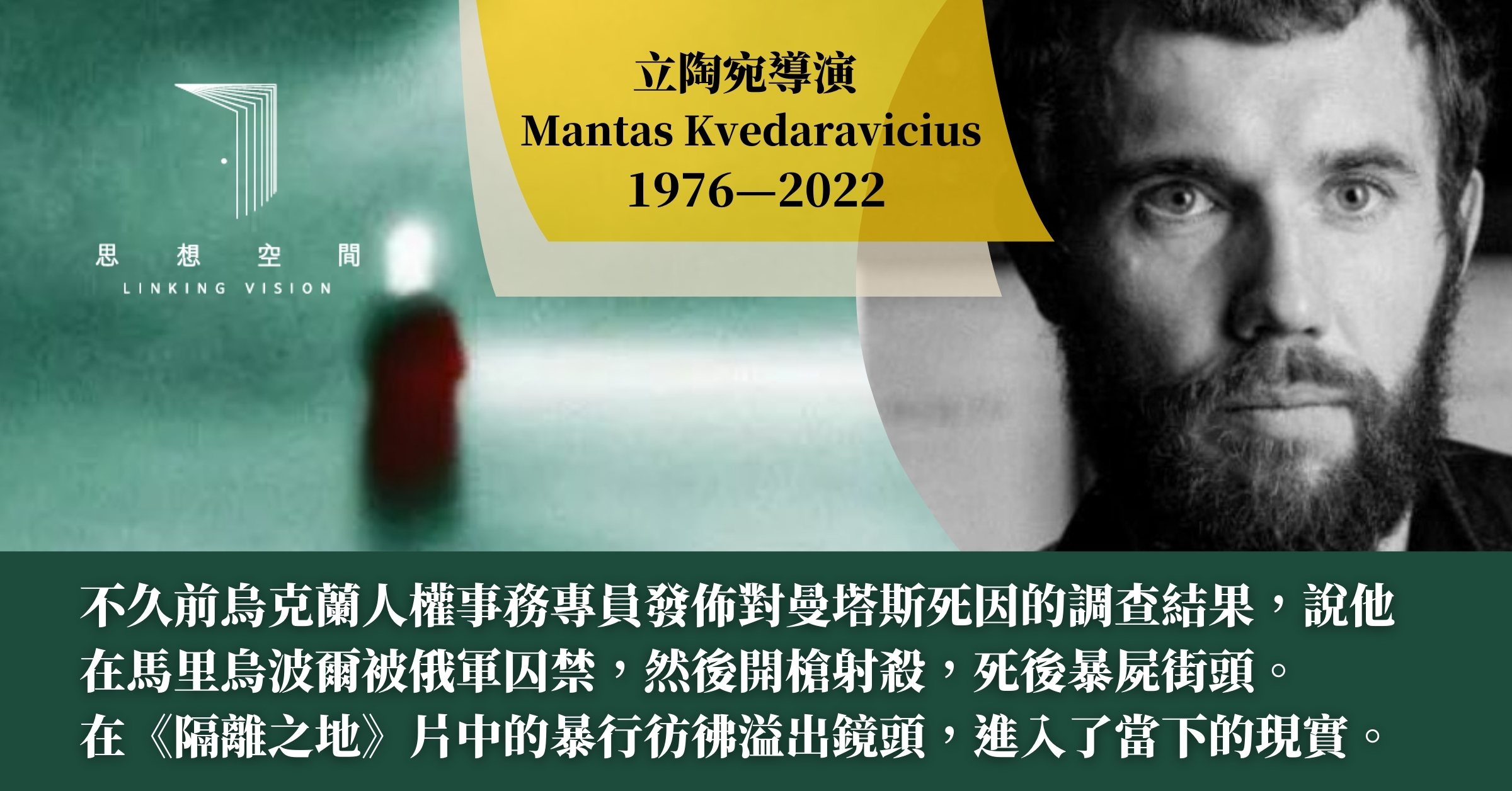

2022年2月4日,立陶宛電影導演、人類學家和考古學家曼塔斯·克維達拉維丘斯(Mantas Kvedaravicius)在烏克蘭城市馬里烏波爾遇難,年僅45歲……

從台灣的角度閱讀香港的陳健民,讓我感到最安心的一點是,我發現,那些珍貴的字詞,那些被耗損被濫用的字詞,還能找到安身立命的地方⋯

一位烏克蘭老婦人,面對俄羅斯士兵時,將一把向日葵種籽塞進士兵的口袋中,並說:「當你們都死在這裡的時候,至少烏克蘭土地上還能長出向日葵來。」

誰決定同性戀者應否出櫃?出櫃必然促進對同性戀的認識與接納嗎?若出櫃與西方認識論及其操作息息相關(正如蒙特借用傅柯說明),我們還應該視之為放諸四海皆準,並不加區分地施行於其他文化嗎?

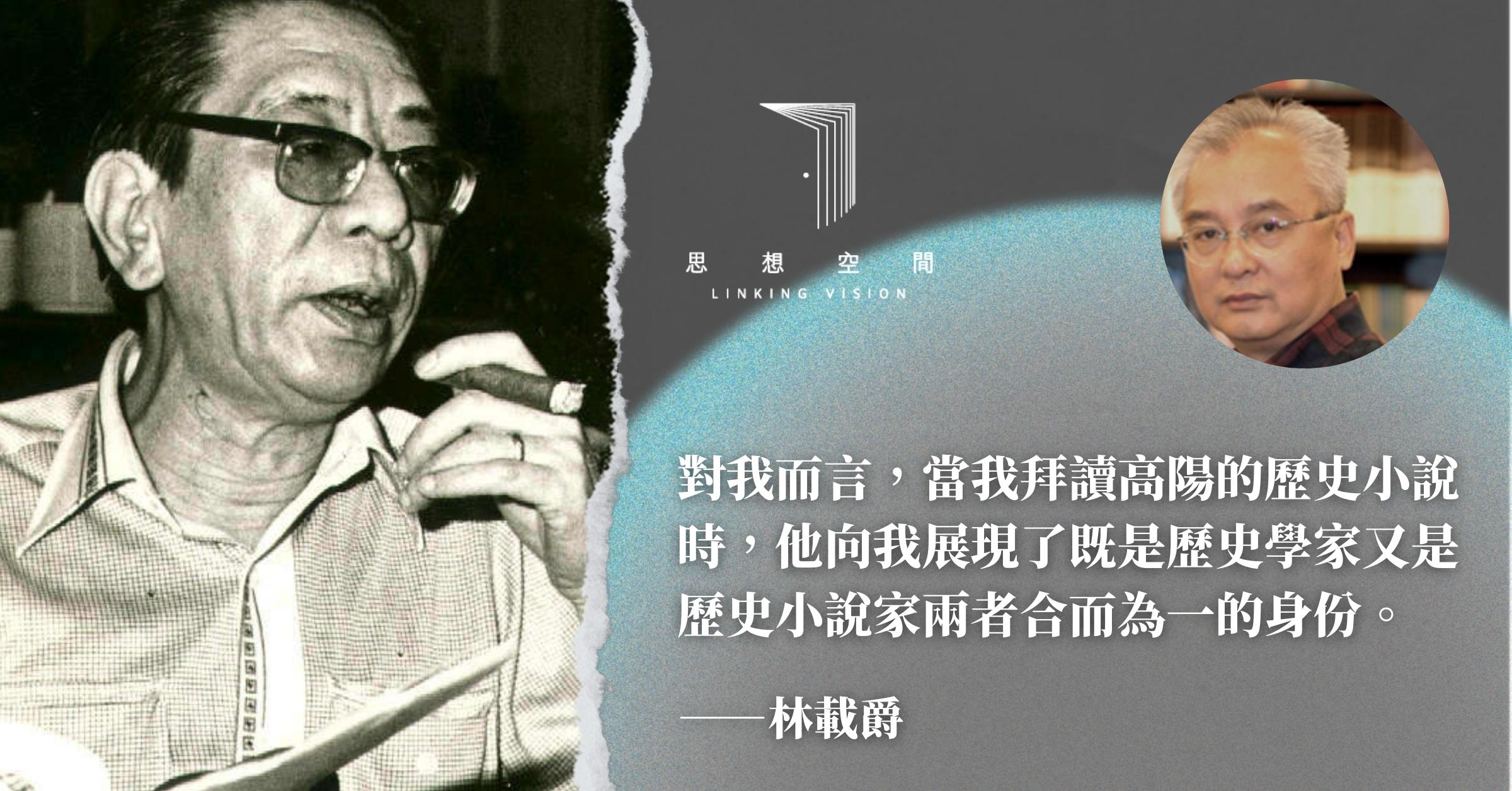

然而,百部著作終究一一完成。在這些龐大著作的背後卻隱藏了一個高陽終生的懸念:要成為歷史學家的高陽?還是歷史小說家的高陽?既然只能求一,那麼「我無法去追求歷史興趣的滿足,是由於我無法捨棄小說的寫作。小說寫作是我的志業,既然與考據工作發生了衝突,那麼我唯一能做的事,便是從故紙堆中鑽了出來」。

歷史與小說的要求相同,都在求真。但歷史所著重的是事實,小說所著重的是情感。…「歷史,除了人名地名以外,都是假的;小說,除了人名地名以外,都是真的。」……

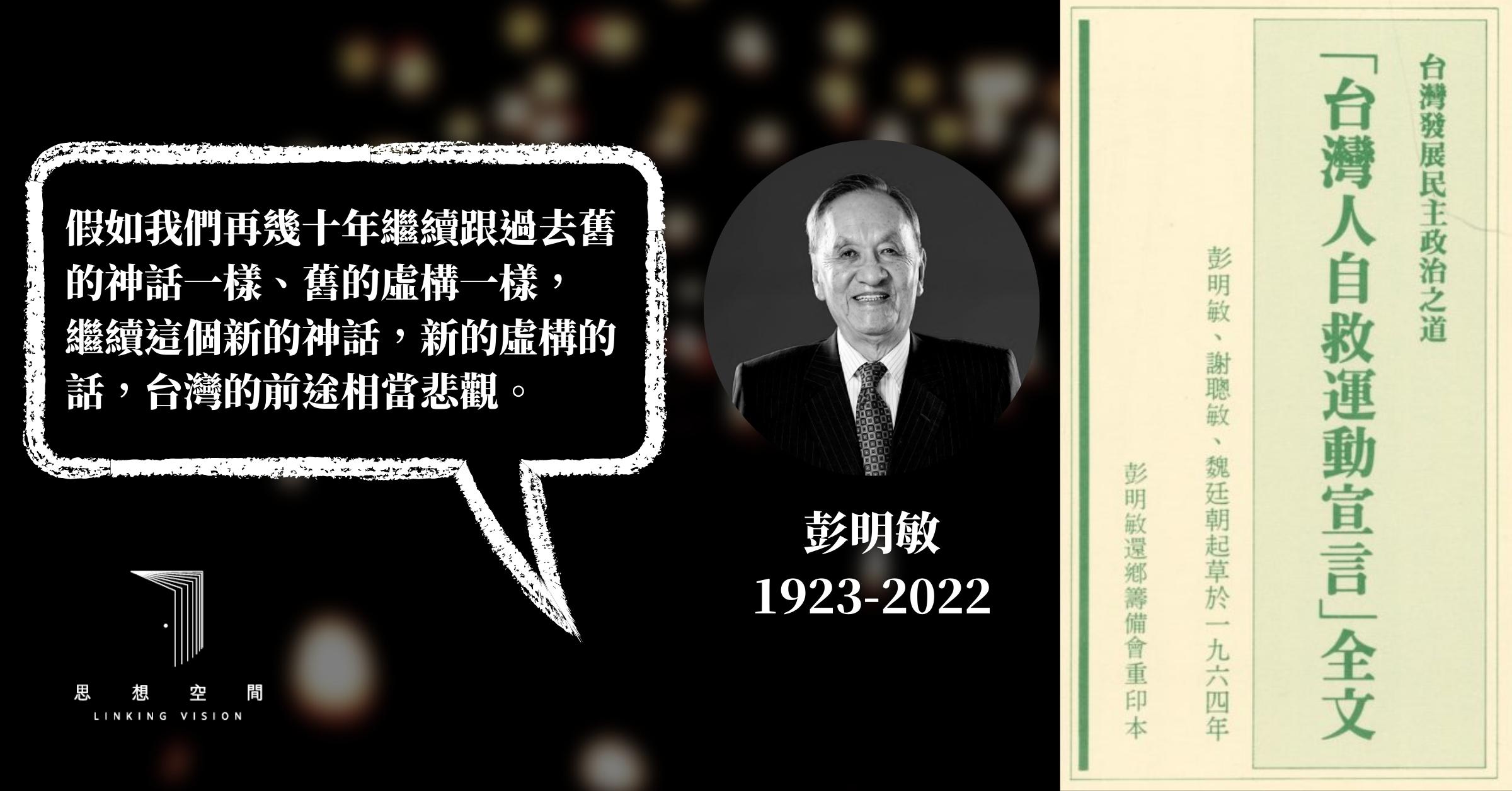

2022年4月8日,彭明敏文教基金會發佈訃告,前總統府資政彭明敏於清晨5時55分安詳離世,入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。彭明敏一生顛沛,經歷過戰爭、白色恐怖、監禁與流亡,並參與開拓台灣民主進程。