余英時:「寧鳴而死,不默而生」——在劉賓雁追思會上的發言

我現在只是想從我個人的觀點,對賓雁先生做一個簡單的頌詞。我不是無緣無故地,或者只是敷衍式地歌頌一個剛剛走進歷史的人,而是真實的感覺。

我現在只是想從我個人的觀點,對賓雁先生做一個簡單的頌詞。我不是無緣無故地,或者只是敷衍式地歌頌一個剛剛走進歷史的人,而是真實的感覺。

1948 年諾貝爾文學獎得主艾略特的成名作〈荒原〉,最初發表於1922 年10 月文學季刊《標準》創刊號上,公認是二十世紀英美文學的一部劃時代的作品……

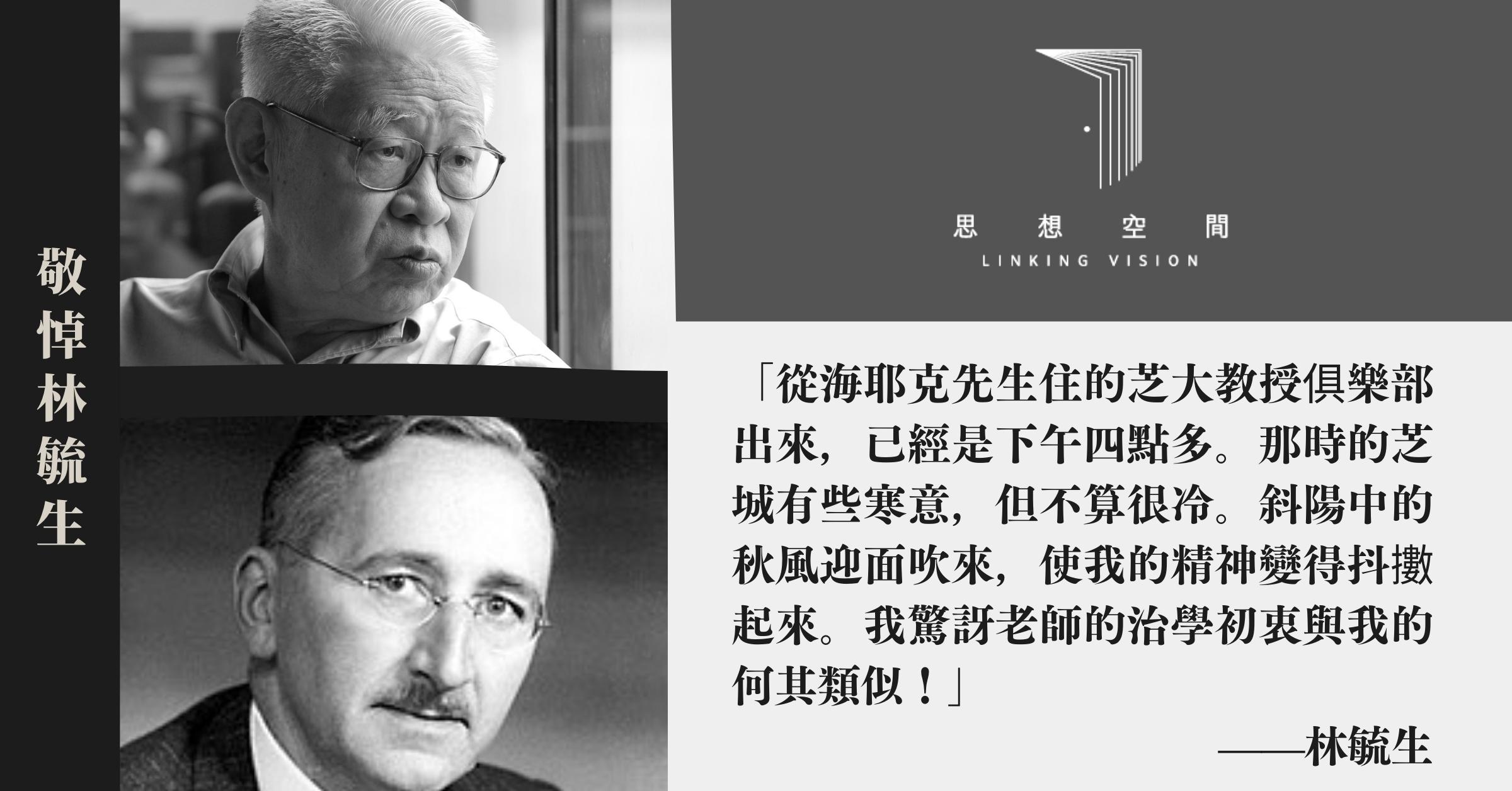

到底應該何去何從呢?我知道必須做一決定,而且知道這一決定是關鍵性的,將影響將來的學術生涯甚至生活方式。然而,我卻不知如何做一明智的決定。

我們都知道余英時在一九五〇年七月經歷了一場天人交戰後,突然在本來要重返燕京大學的路程上,從廣州決定折回香港,這是他生命史上一個最大的轉捩點。

因為喜歡閱讀五四人物的著作,已經了解了一些近現代中國悲慘的歷史經過及其由來。對同胞遭受的苦難,感同身受。常思將來當盡一己之力,設法改革中國的種種缺陷⋯⋯

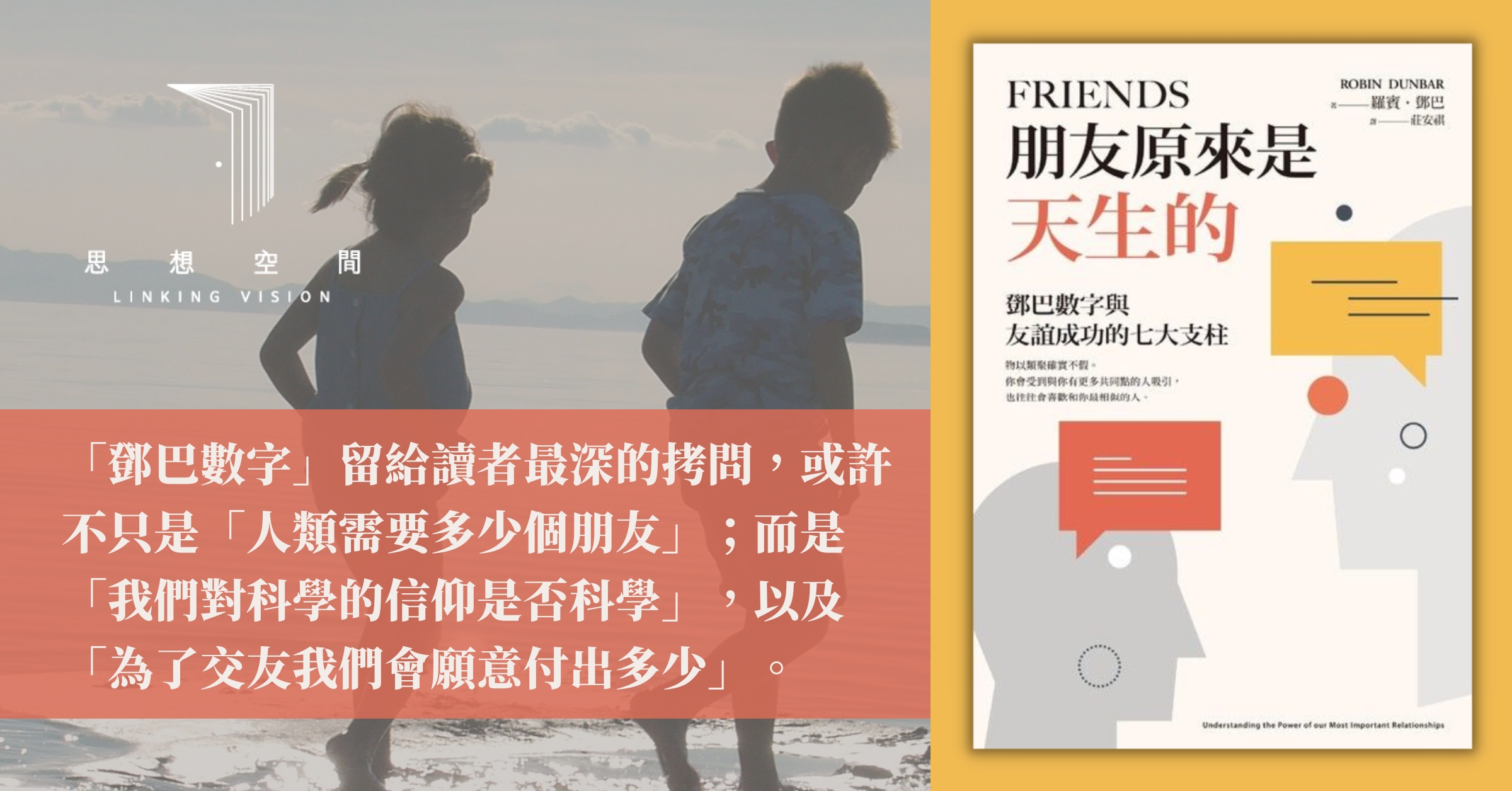

從1992年開始,人們就開始在討論「鄧巴數字」假設。這個假設來自英國牛津大學演化心理學家和人類學家羅賓·鄧巴的研究,認為一個人只能與大約150人維持友誼,而密友也只能有5個。

羅賓 ‧ 鄧巴提出了一組數字:一個人最多能保持關係的朋友是150人,其中關係最密切的不超過5人。在網路盛行、社交媒體愈來愈發達的今日,這種規律是否還適用?

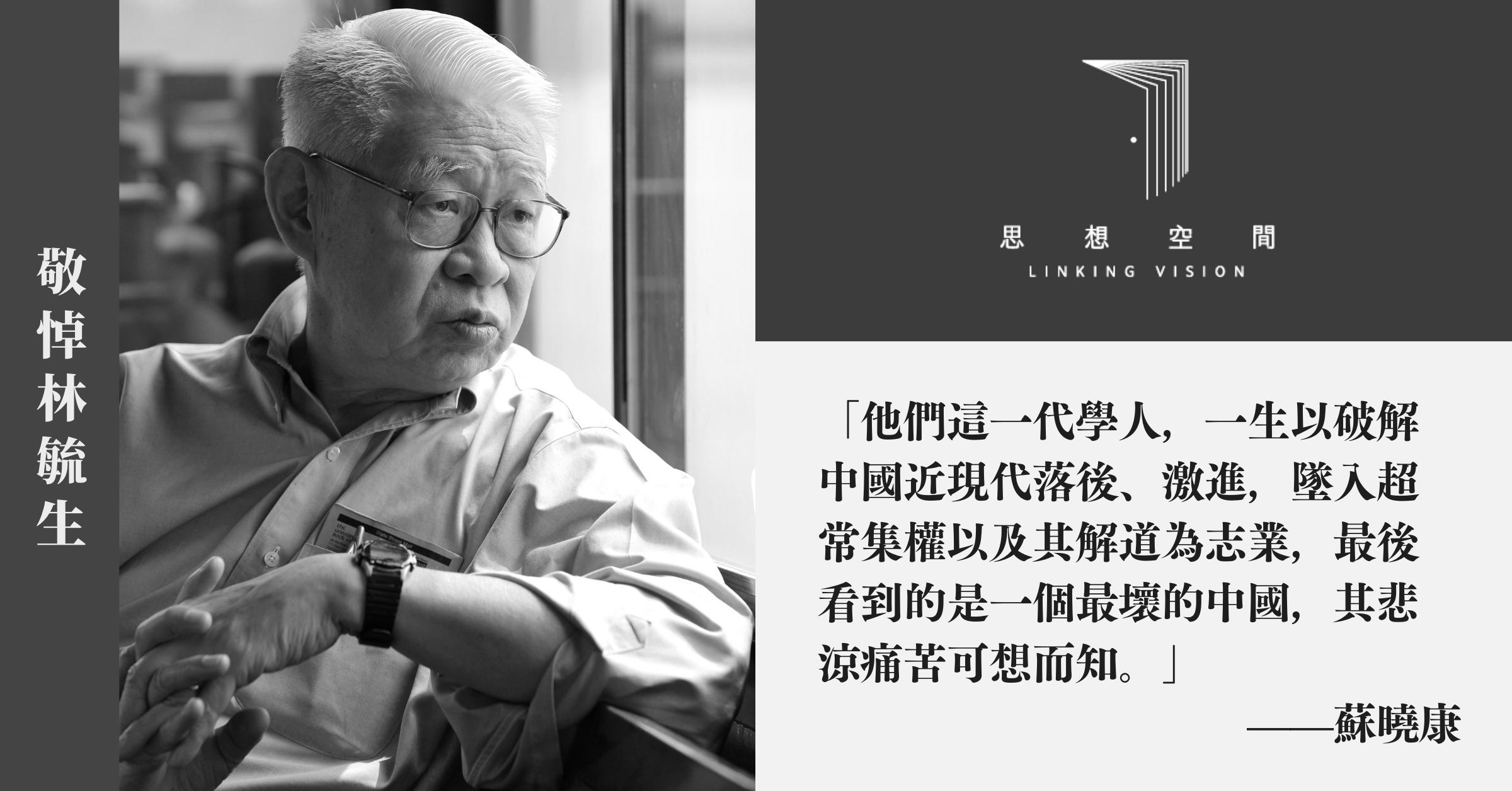

林先生晚年頗有病苦,也離開了威斯康辛,踪影全無,其實那時他就隱退了這個痛苦的世界。作為一個思想史家,他是帶著對中國的失望,可能還有憤怒而離開的

今年出版的《酒党党魁經眼錄》,是曾永義老師生前最後一部著作。本書不僅與藝文人士、學者友人之間的交往回憶,也收錄了曾永義老師對個人生命經驗、治學歷程的回憶…