文 / 林毓生(學者、中央研究院院士)

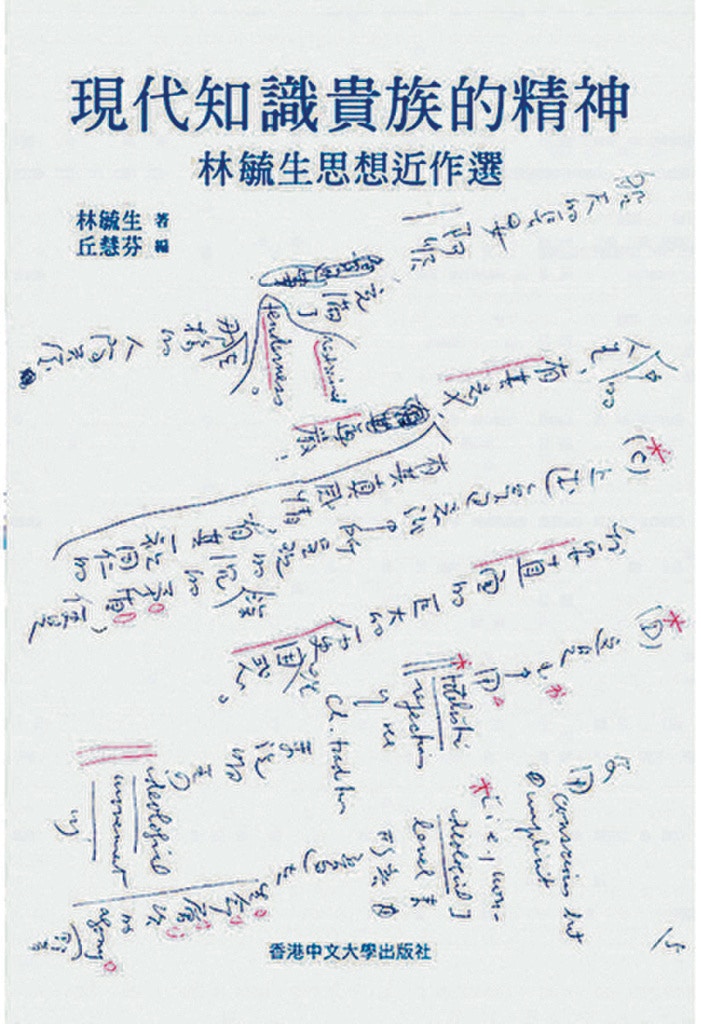

編按:林毓生是著名思想史家、台灣中研院院士,亦為美國威斯康辛大學麥迪遜分校歷史系教授,著述如《中國意識的危機》、《中國傳統的創造性轉化》等都對學界產生很大影響。林先生的治學之路又是如何的呢?他於1960年負笈美國,1963年5月在芝加哥大學社會思想委員會(CommitteeonSocialThought,UniversityofChicago)參加了「別致而艱苦」的博士資格考試,而在此間,林先生的心靈深處湧現出來一個「不大不小的危機」,亦影響了他往後的治學思路。(*本文節選自〈試圖貫通於熱烈與冷靜之間——略述我的治學緣起〉,收錄於《現代知識貴族的精神——林毓生思想近作選》,經香港中文大學出版社授權轉載,標題為編者擬。)

自從我到系裡(註:芝加哥大學社會思想委員會)來頭幾個月之內提出有關中國近現代社會與思想史的研究計劃以後,三年來,除了朝夕沉浸於西方的典籍與選修有關自由主義、人類學與社會學理論的課程以及研讀相關論著以外,我從未在芝大上過中國歷史與文化方面的課程,也很少閱讀中文書籍,中文報章雜誌更是絕少接觸。(西方研究中國思想史的學者,如史華慈(Benjamin I. Schwartz)與賴文森(Joseph R. Levenson)的著作,倒是看了一些,也與史華慈先生談過幾次話。因為系裡的師長和我自己都以為我將來要做有關中國思想史方面的論文,所以系主任乃孚(John U. Nef)先生曾寫信給哈佛大學中國研究的主持人費正清(John K. Fairbank)先生,請費先生把我的「興趣」轉告給史華慈先生。史先生表示很願意與我會面,我便去哈佛訪問,拜見過史先生,和他談論得很愉快。史先生有很強的西方思想史的背景,他在第二次世界大戰結束後轉入中國研究之前,原是學習法國思想史出身的。)

對於這個問題所蘊涵的必要的抉擇,我卻彷徨了。因為在我的心靈深處,對於中國的關懷,尤其是對於自由主義在中國的前途的關懷,是根深蒂固的。

我在與殷海光先生的通信中,以及與幾位老朋友的談論與通信中,仍然持續保持著對中國的關懷;不過,三年來「陷入」西方思想與文化之中的體驗,卻使我對於西方思想與文化及其問題,頗覺「食髓知味」。對於西方思想上的課題,如蘇格拉底之死的意義、習慣法在英國憲政發展上的作用與意義、托克維爾(Alexisde Tocqueville)與穆勒(John Stuart Mill)的思想比較,以及共和主義與民主主義在西方自由與民主發展史上的緊張關係等,我都有強烈的探索興趣。

可是,我是否應該就上述課題選擇其一,全神貫注、專心致志地探索下去呢?對於這個問題所蘊涵的必要的抉擇,我卻彷徨了。因為在我的心靈深處,對於中國的關懷,尤其是對於自由主義在中國的前途的關懷,是根深蒂固的。其實,如前所述,我當初來芝大求學的主要目的,是與我對於自由主義在中國的前途的關懷分不開的。換句話說,我從學於海耶克先生之門的動機,主要是希望先把究竟什麼是自由主義(以及它在西方發展的歷史)弄清楚,以備將來探討中國自由主義過去失敗的原因以及其未來發展的可能與如何發展等問題的參考。現在,在社會思想委員會研讀了三年西方的東西以後,居然想放棄初衷,完全投入純西方思想與文化的研究,對自己來講,也實在說不過去。

那麼,到底應該何去何從呢?我知道必須做一決定,而且知道這一決定是關鍵性的,將影響將來的學術生涯甚至生活方式。然而,我卻不知如何做一明智的決定。因為我確實對這兩方面都有強烈的、不分軒輊的興趣;同時,我知道將來不可能用同樣的時間與精力兼顧這兩方面的興趣。我是處於兩難的境況之中了。

這樣喝悶酒、關起門來抽煙的生活,雖然沒有使我上癮,但也沒帶給我任何解決心靈危機的幫助。酒喝過了,煙也抽了,我仍然不知何去何從。

1963年暑假期間,自從接獲博士資格考試通過的消息以後,我就處在這種不知何去何從的心情之中。精神變得不能集中(在考試之前,神經繃得很緊;考試期間,在一週之內日以繼夜地趕寫三篇作答的論文,精力透支甚多;一旦心情鬆懈下來,也有一些關係)。每日恍恍惚惚,在校園裡閒蕩,或到圖書館無目的地隨便拿幾本書閒看。平常我不抽煙,酒也只在和友朋相聚時喝一些。到系裡的頭一年,跟剛從牛津遊學歸來的年輕導師瑞德斐(James Redfield,已故人類學家瑞德斐之子)研讀柏拉圖與修西迪底斯的時候,偶爾在下課後一起去學校附近的酒館,喝一點啤酒。然而,在這段精神彷徨的期間,由於心裡覺得很鬱悶,我在出門購買食品雜貨的時候,也就順手買了香煙、紅酒,拿到宿舍(我住的是研究生宿舍單人房間),關起門來,抽幾支,喝兩杯。我的酒量很小,一杯紅酒就使臉部與頸部立刻漲得通紅(體質可能對酒精有些敏感),兩杯喝下去,心情變得有些輕鬆,然後便覺得有點睏,平常可以忍著,現在既然在自己的房間內,有時也就靠在沙發上小睡一會兒。至於香煙,能抽一兩支,沒有什麼特別的反應,也沒有帶來什麼特別的靈感。這樣喝悶酒、關起門來抽煙的生活,雖然沒有使我上癮,但也沒帶給我任何解決心靈危機的幫助。酒喝過了,煙也抽了,我仍然不知何去何從。

秋天開學以後,選修鄂蘭(Hannah Arendt)女士關於康德政治哲學的課程。她講得非常精彩。每一堂課之前,她都仔細準備,打出講稿;在堂上唸講稿時,也雍容、有大家風範。因為需要提起精神研讀康德的著作,暑假期間鬆散的生活也就自然結束了。不過,我心靈上的危機,並未因重返研讀西方典籍的生活而得到紓解,反而因深受康德的思想深度以及鄂蘭女士自成一家之言的闡釋的吸引而加劇。

就在這個時候,海耶克先生從德國回來,在校發表系列講演。我去看他,跟他談到我不知究竟應該選擇西方的課題或中國的課題作我的博士論文的兩難境況,以及因此而產生的心靈上的彷徨與困惑,並請他開導迷津。他聚精會神地聽我講完以後,說:「關於你究竟應該選擇什麼課題做你一生第一個系統性的專題研究,這件事你必須自己做決定。不過,我可以把我的經驗提供給你作參考。自從1918年第一次世界大戰結束後,我從位於意大利的奧匈帝國陸軍的前線撤退,相當艱苦地返回維也納我父母的家中,然後進入維也納大學攻讀以來,這四十多年中,我的所有的著述都直接或間接與我的個人關懷(personal concerns)有關。強調個人的關懷並不蘊涵個人必然要受自己的偏見的影響,因為他畢竟是在追求知識。個人的關懷與知識的追求,事實上,不但不相互衝突,而且是相互為用的。你是知道,我在知識論上是不贊成實證主義的。博蘭尼(Michael Polanyi)先生的《個人的知識》(Personal Knowledge),你也許看過。他的有關分析是深具洞見(insightful)的。」

我從海耶克先生住的芝大教授俱樂部出來,已經是下午四點多。那時的芝城有些寒意,但不算很冷。斜陽中的秋風迎面吹來,使我的精神變得抖擻起來。我驚訝老師的治學初衷與我的何其類似!他的這一席話,重新肯定了我把關懷自由主義在中國的前途當作我個人知性探索的出發點,並使我清楚而確實地知道,我的「個人關懷」在治學道路上的重要性。在返回宿舍的路上,不再三心二意的念頭已經湧現在我的心頭,自覺當以在系裡接受的訓練為背景,決心從我的「個人關懷」出發,專心致志地投入中國近現代思想史的研究。

延伸閱讀:

因為複雜所以慢:林毓生先生論著的出版歷程

江逸賓、楊貞德:背影——懷念林毓生老師 (1934-2022)

Be First to Comment