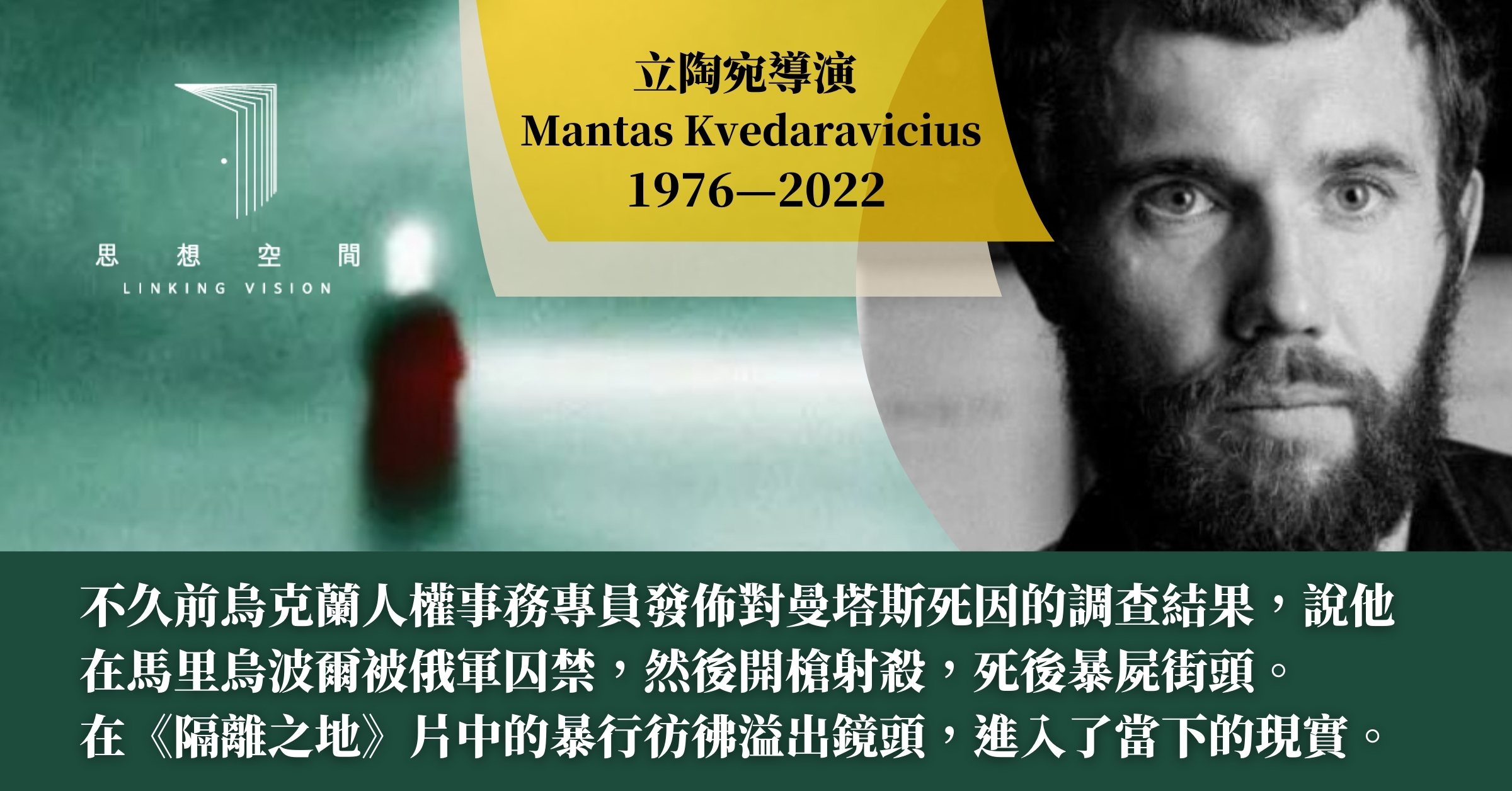

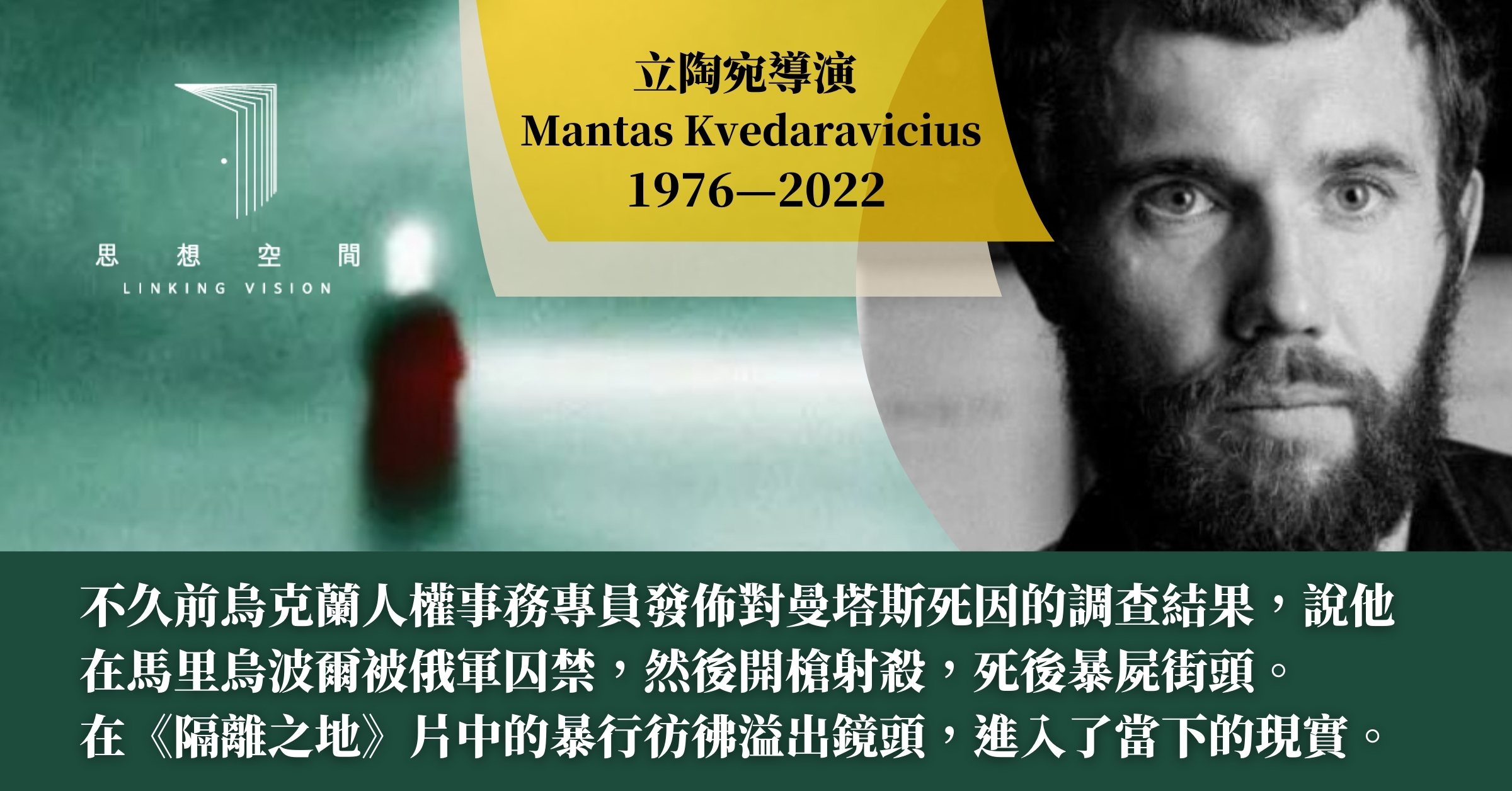

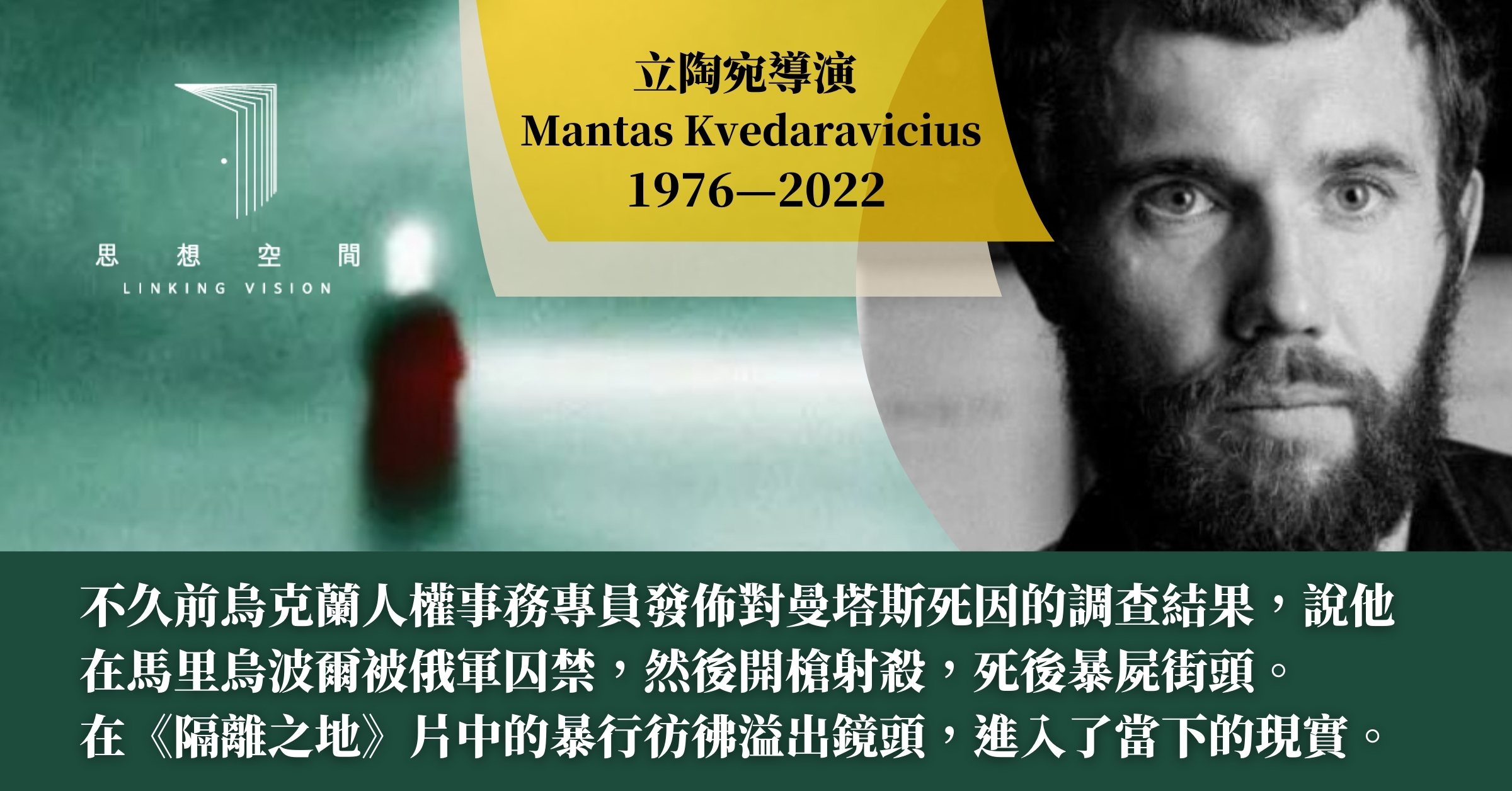

立陶宛紀錄片導演曼塔斯:紀錄暴力,死於暴力

2022年2月4日,立陶宛電影導演、人類學家和考古學家曼塔斯·克維達拉維丘斯(Mantas Kvedaravicius)在烏克蘭城市馬里烏波爾遇難,年僅45歲……

2022年2月4日,立陶宛電影導演、人類學家和考古學家曼塔斯·克維達拉維丘斯(Mantas Kvedaravicius)在烏克蘭城市馬里烏波爾遇難,年僅45歲……

一位烏克蘭老婦人,面對俄羅斯士兵時,將一把向日葵種籽塞進士兵的口袋中,並說:「當你們都死在這裡的時候,至少烏克蘭土地上還能長出向日葵來。」

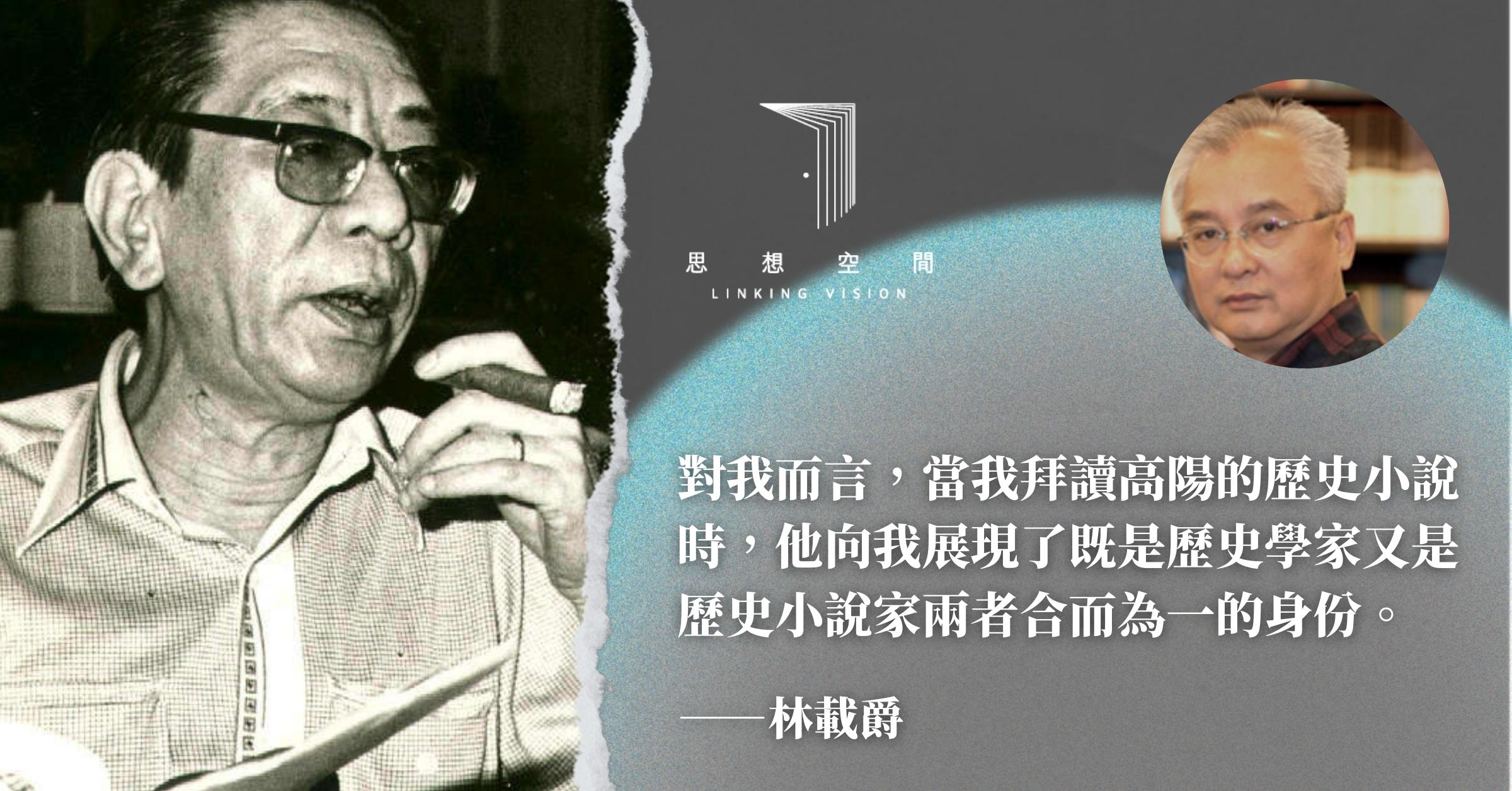

然而,百部著作終究一一完成。在這些龐大著作的背後卻隱藏了一個高陽終生的懸念:要成為歷史學家的高陽?還是歷史小說家的高陽?既然只能求一,那麼「我無法去追求歷史興趣的滿足,是由於我無法捨棄小說的寫作。小說寫作是我的志業,既然與考據工作發生了衝突,那麼我唯一能做的事,便是從故紙堆中鑽了出來」。

歷史與小說的要求相同,都在求真。但歷史所著重的是事實,小說所著重的是情感。…「歷史,除了人名地名以外,都是假的;小說,除了人名地名以外,都是真的。」……

烏克蘭小說家鮑加可夫(Mikhail Bulgakov,1891-1940),出生在俄羅斯帝國下的基輔,成名於蘇聯時期的莫斯科。他在人生的最後十年,暗地完成《大師與瑪格麗特》。

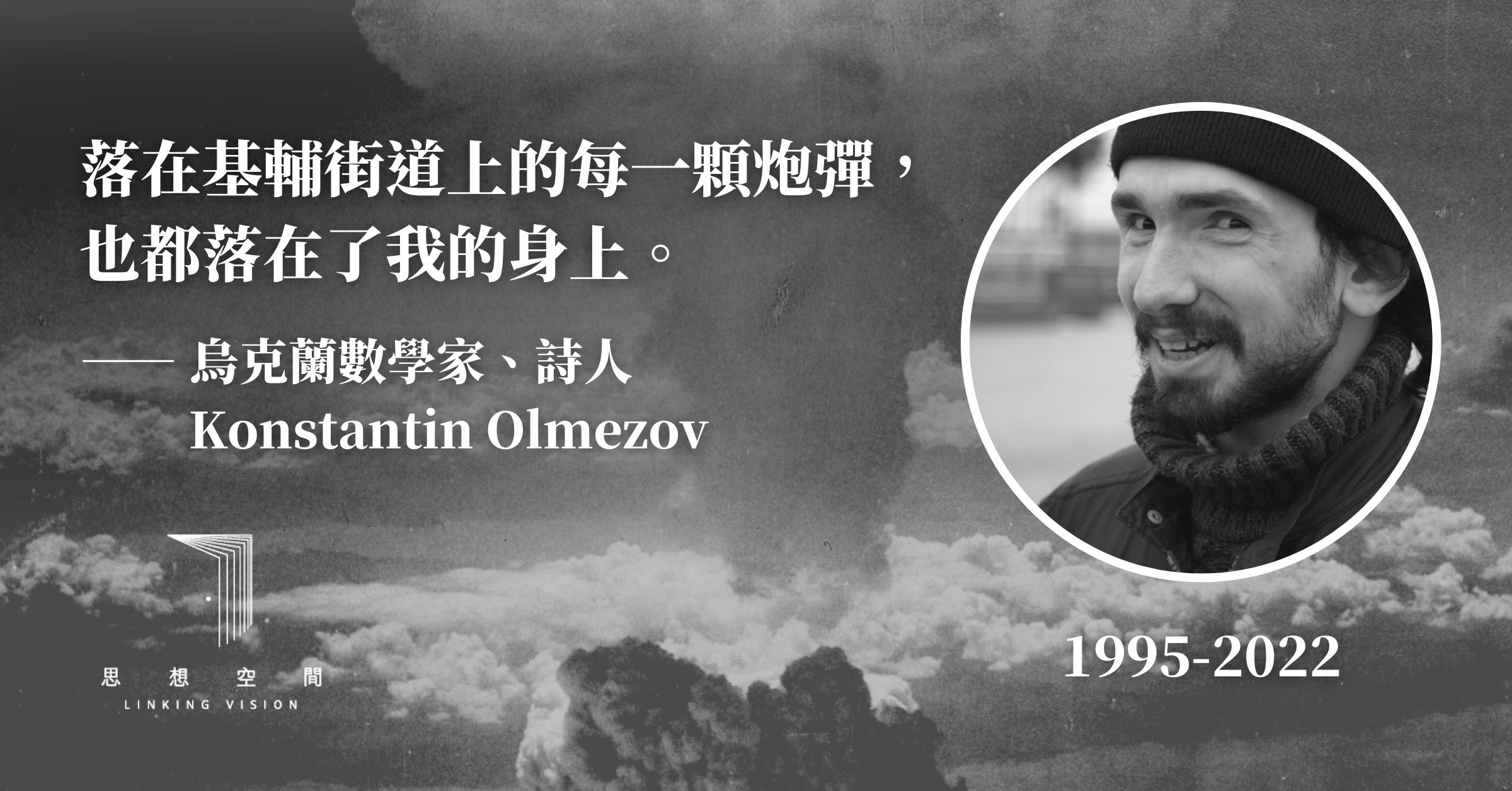

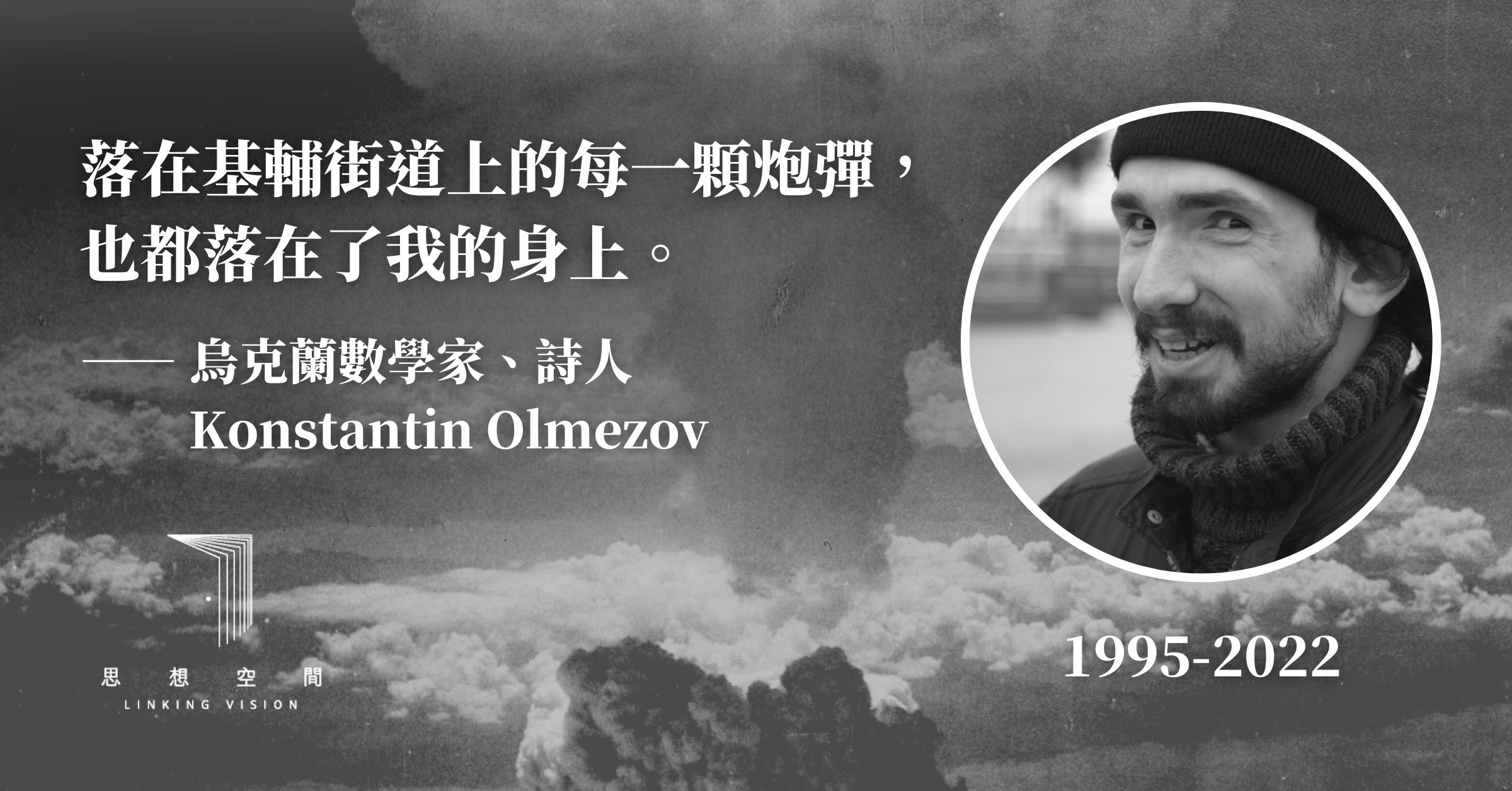

2022年3月20日,一位叫康斯坦丁 · 奧爾梅佐夫(Konstantin Olmezov)的數學家自殺身亡。這位數學家來自烏克蘭,在俄羅斯求學。

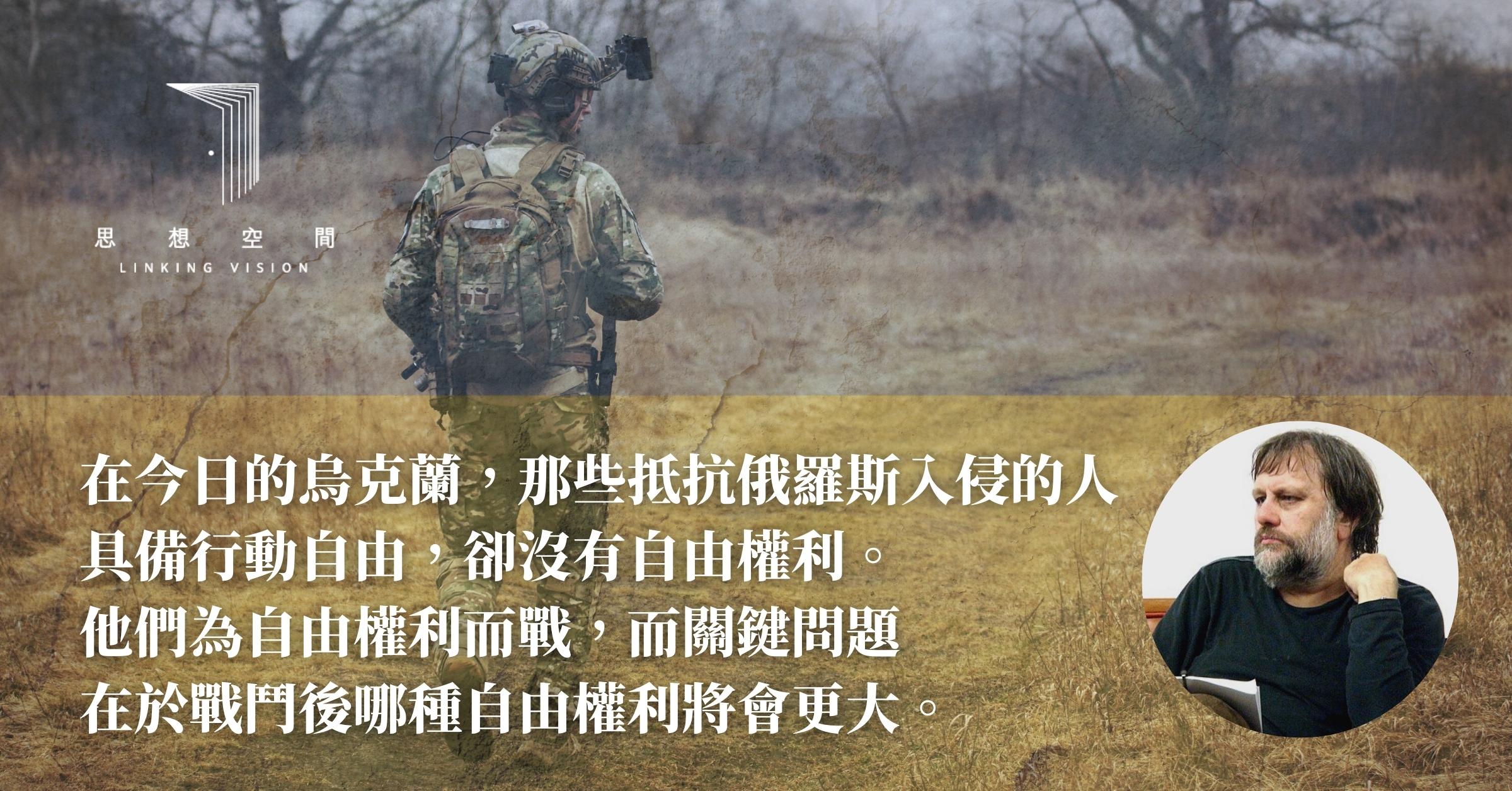

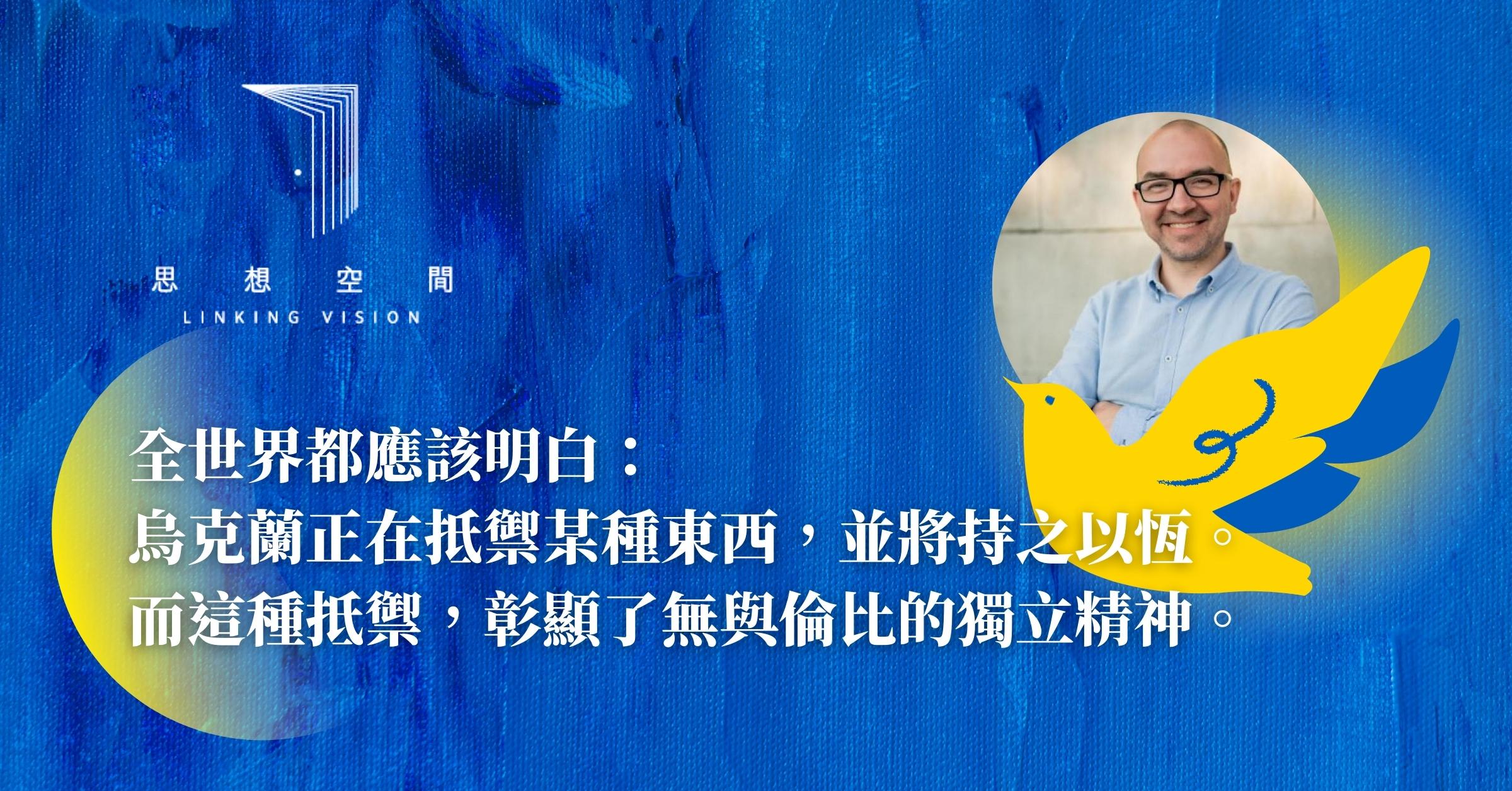

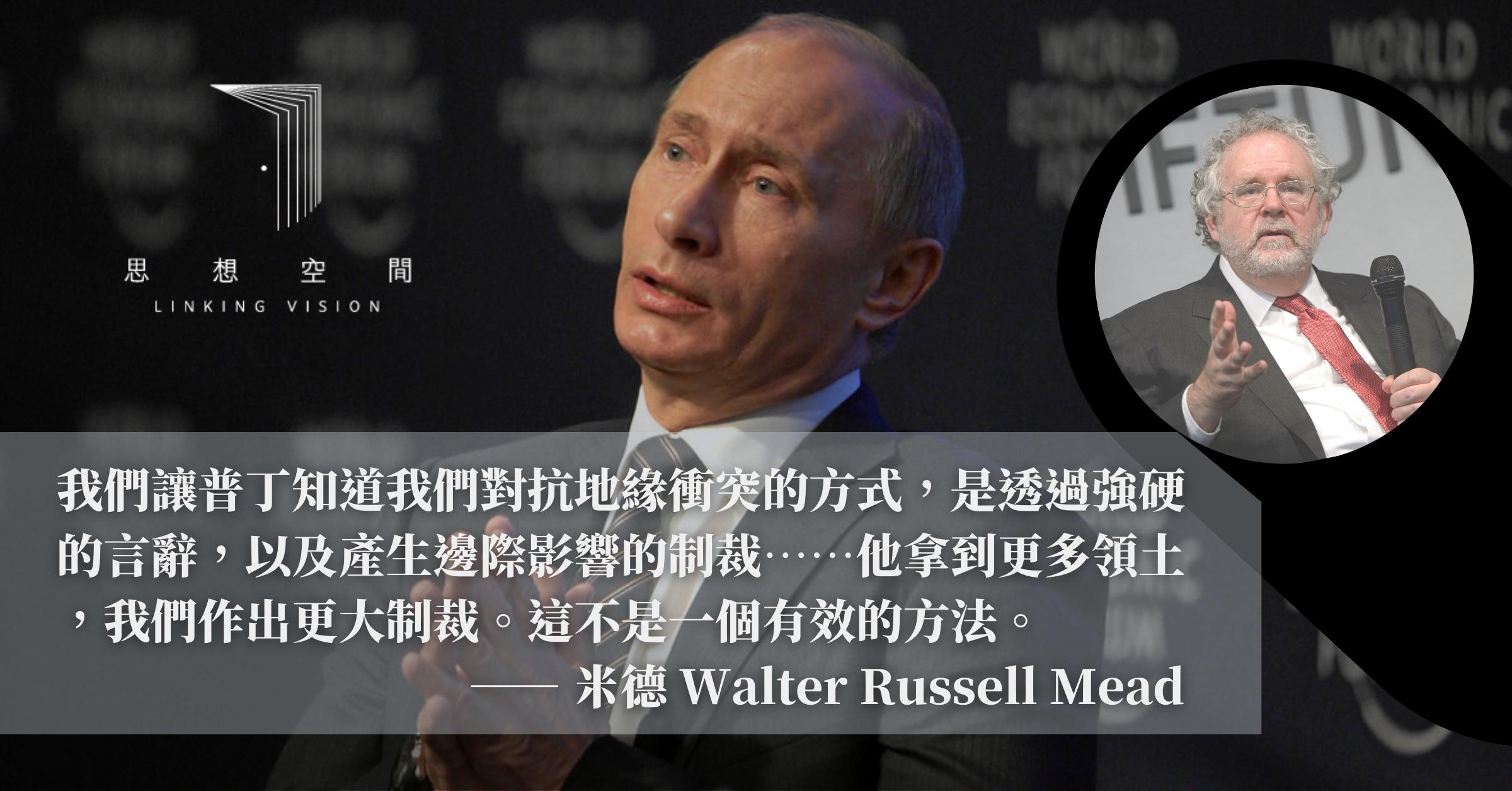

當我寫下這些文字時,烏克蘭首都基輔正響起空襲警報,俄軍正在圍困該國第二大城市:哈爾科夫,南部城市赫爾松已經淪陷,接近一百萬烏克蘭人逃離家園。為何普丁要在這時候入侵烏克蘭?他的終局會怎樣西方的終局又會怎樣?這場戰爭會宣告一個新時代的開始嗎?也許甚至會掀起一場新冷戰?

我批評哈維文章的第一個方面,是他將入侵發生原因的具體解釋主要集中在了美國和西方的行動上。雖然他確實表示「這些(西方在過去的行動)都不能證明普京的行動是正當的」,但除此之外他沒有對俄羅斯當下的所作所為做出解釋。特別是他沒有提及普京政權的特徵如何可能導致這場戰爭的發生……

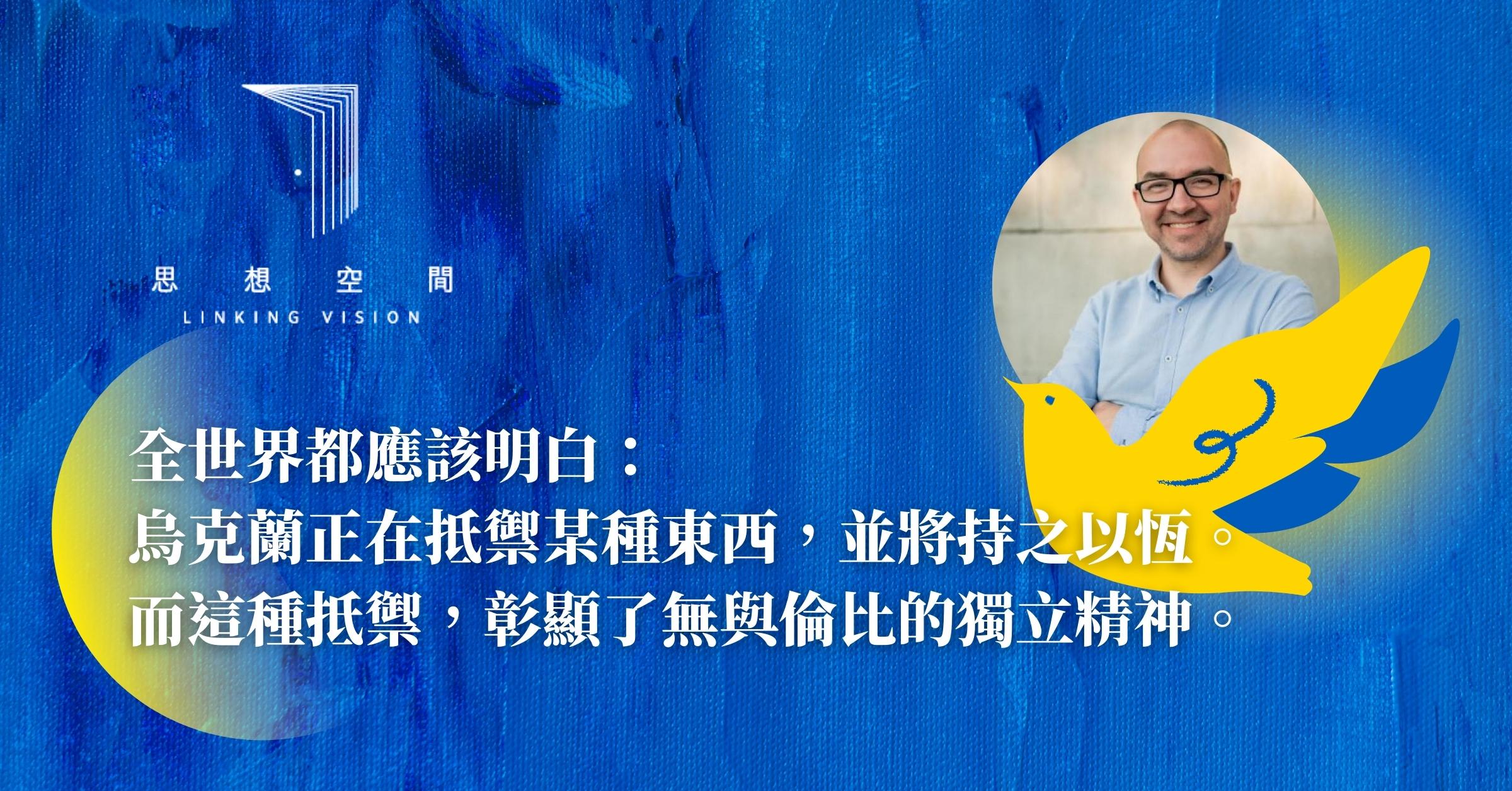

十多年前,曾經感覺自己屬於俄羅斯文化認同裡的人,如今全都強烈地以烏克蘭人的身份為榮。他們或許會說着俄羅斯語,或許會走進俄羅斯式的東正教教堂參加敬拜,然而,他們知道,自己是烏克蘭人。贏得人心的戰爭,俄羅斯早已失敗。

反覆讀了這本書的中英文版數次,對照過不少理論與摘錄過幾篇筆記後,我才感恩於它用上這些似乎極為庸常的案例,以及如此清晰分明的策略,正如何寬容地,為我們提供一套極具前瞻性的、探索情感關係連結的社會學視野。