文/胡笳

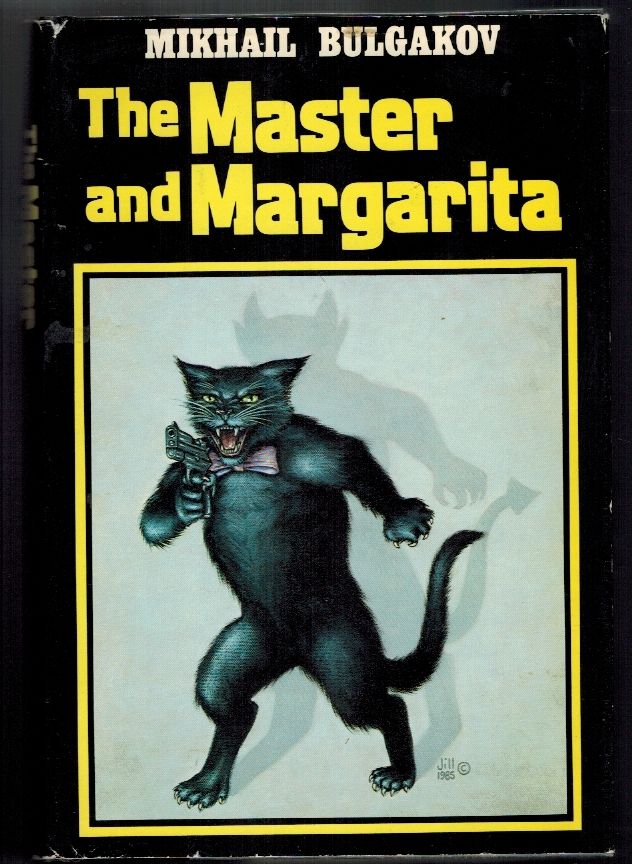

烏克蘭小說家鮑加可夫(Mikhail Bulgakov,1891-1940),出生在俄羅斯帝國下的基輔,成名於蘇聯時期的莫斯科。他在人生的最後十年,暗地完成《大師與瑪格麗特》。明知這本諷刺小說不可能在史達林的統治下發表,他幾度焚稿,最後抑鬱而終;直到身後四分之一個世紀,小說的刪節版才在莫斯科現身。《大師》出版後立即洛陽紙貴,不但小說裡的名言成為日常用語,「大師景點」也是莫斯科最熱門的觀光路線;俄羅斯與鮑加可夫相關的博物館至少有五個。就像後人不斷為蕭士塔高維奇的音樂解碼,分析解讀《大師》小說中層層包裹的象徵隱喻,也幾乎成為一項專業。

前無古人的鮑氏筆法與小說結構,影響了後世文學藝術,甚至流行文化的創作。其中包括帕斯特納克的《齊瓦哥醫生》,魯西定 的《魔鬼詩篇》,和滾石合唱團的招牌曲之一《同情魔鬼》。小說問世以來,不斷被改編為漫畫,動畫片,舞台劇,歌劇,芭蕾,電視劇集,也多次搬上大銀幕;最新的改編電影《沃蘭德(Woland,小說中魔鬼撒旦的名字)》將由環球影業發行,預定2013年元旦在莫斯科首映。

為什麼成書於廿世紀上半葉特定氛圍下的小說,會在廿一世紀的第二個世代再度風靡?答案其實很簡單。對俄羅斯年輕一代的讀者來說,鮑加可夫的滿紙荒唐言,在現下的政治風向裡,終於浮現出祖父母時代的一把辛酸淚。他們或許大笑著讀完《大師與瑪格麗特》,但是到現在才明白為什麼「你非要哈哈大笑,否則就得哭了」(you’ve got to laugh ,otherwise you’d cry)這句話裡的無盡委屈。就像俄羅斯中生代小說家高佛斯基(Dmitry Glukhovsky),在最近廣為流傳的文章《原來如此(Now We Know)》中所說:「就在我們這一代,電視上活生生出現了似乎不可能重現的畫面。我們由此得到意外的經驗,有機會理解祖父母和曾祖父母輩,何以始終噤若寒蟬…..」

原來如此。高佛斯基娓娓道來的心聲,和《大師與瑪格麗特》的隱喻,完全可以看作是兩代之間的對話。就像電影導演阿莫多瓦的新作《平行母親(Parallel Mothers)》,西班牙內戰裡被刻意掩埋的歷史,或許上一代忍氣吞聲,但年輕人總有一天會發現老家衣櫃裡的骷顱,而向祖父母討個說法。遺憾的是,今天俄羅斯的年輕人,竟有可能在兩代之後親嚐備受,不勞祖輩為他們解說。

他們可以「白天牽著愛人的手,在盛開的櫻花樹下散步;晚上聽舒伯特,在燭光下寫作。」受盡折磨,付出靈魂與生命為代價;他們要的,其實也就這麼多。

魔鬼大鬧莫斯科

《大師與瑪格麗特》的故事線分三路進行。第一條主線是撒旦「沃蘭德」,和包括一隻能夠站立行走,人模人樣的大黑貓在內的四個隨從,化身魔術師,大鬧莫斯科。他們從「莫斯科作家協會」主委,和「莫斯科綜藝劇院」經理所居住的「花園街50號」,開始順藤摸瓜,讓那些藉著揭發告密,損人利己,進而享盡特權,投機倒把,公然養情婦,賺外快的官僚,都一一現出原形。

於是我們看到劇院應聲蟲,當眾被魔術師假戲真做,鋸掉頭顱之後,自願交出高級住房與窩藏名畫,以換回腦袋;使用「乙級生鮮魚貨」矇騙消費者的劇院餐廳經理,無條件奉上揩油積存的幾十萬盧布和金幣;「文娛委員會」莫斯科分會的所有員工,忽然身不由己,加入異口同聲的大齊唱,無法消停;還有被黑貓施法的文娛會主委,身體消失,只剩下稱頭西裝,還若無其事地辦公用印。我們也見識了作家協會辦公室裡,國家認證的「作家」們,為申請住房與海濱勝地「全包創作假」大排長龍的奇景;更眼睜睜看著說真話的人,都被送進精神病院。

「我們是來觀察莫斯科的,」沃蘭德宣稱。在一個絕不拜神又不信鬼,全力反資的社會主義新天堂,他們讓劇院觀眾歇斯底里搶奪從天而降的大把現鈔,又讓現場女士爭相換上「巴黎最新時裝」,最後赤身裸體走出劇院而不自知。魔鬼大鬧莫斯科,其實也是撒旦「大審」莫斯科。

第二條故事線是一部小說裡的小說,也以審判為主題。耶路撒冷的猶太總督彼拉多,審判企圖糾眾燒毀聖殿的嫌犯「耶舒華」。這個把每個人都稱作「大善人」,而且堅持「講真話容易且愉悅得多」的拿撒勒人,說他從來沒有拆毀聖殿的念頭,也沒有勸人去幹這種無聊事。倒是有個叫做馬太的稅吏,成天抱著羊皮紙執意跟他雲遊。有一天他讀了羊皮紙上的記載,嚇壞了,因為他從來沒有說過這些話;而且他既沒有毛驢可以騎著進城,也沒有稱他為「先知」的成群追隨者,當時耶路撒冷根本沒有人認識他。

彼拉多雖然相信耶舒華只是個雲遊哲人,與近期耶路撒冷的騷亂無關,也未發現任何犯罪事實;但他最終還是同意猶太祭司的選擇,豁免強盜巴拉巴,而把耶舒華送上十字架。他幾度想在耶舒華走向禿山頂行刑前,趕去還他清白,但終究未行。彼拉多為此懊悔自責,最後暗中派人殺了背叛者猶大。

小說主人翁「大師」與瑪格麗特,一直要到故事已經進行三分之一時,才登場亮相,成為第三條故事線。因為寫作《彼拉多傳》,被當局文評家點名批判後,走投無路,最後進了精神病院的「大師」,遇上不惜出賣靈魂的瑪格麗特。她裸身為撒旦主持群魔共聚的盛大舞會,以此交換沃蘭德的許諾,把大師救出精神病院,並為他報仇洩恨。

故事結尾,完成任務的撒旦一夥,帶著大師與瑪格麗特告別莫斯科。飛翔途中,他們在月光下的大石椅上看見彼拉多。為了自己的懦弱而殘害無辜的耶舒華,彼拉多已獨坐千年,無法安眠。最後沃蘭德一行摸黑奔馳,回到魔界深淵;而以無私大愛得到救贖的瑪格麗特與大師,得以就著晨曦,穿過青苔小橋,走向他們被許諾的「天堂樂園」。在這裏,他們可以「白天牽著愛人的手,在盛開的櫻花樹下散步;晚上聽舒伯特,在燭光下寫作。」受盡折磨,付出靈魂與生命為代價;他們要的,其實也就這麼多。

1918年沙皇一家慘遭滅門,這個消息對於支持皇室的鮑加可夫家族來說,無異雪上加霜;而基輔的角色自此更見複雜。

醉心歌劇浮士德

儘管小說讀來光怪陸離,群魔亂舞,但這三條交錯進行的故事線,其實正是鮑加可夫的一生寫照。他在1891年生於俄羅斯帝國下的烏克蘭首府基輔,父母雙方家族都是東正教神職人員,所以他從小熟悉基督教神學。他受到非常好的基礎教育,彈鋼琴,學外語,深涉俄羅斯與歐洲文學,並且像當時帝國的中產階級一樣,效忠沙皇。年輕的鮑加可夫醉心歌劇,妹妹曾經為他收拾貼在牆上近四十張的歌劇《浮士德》戲票。

舒適的基輔童年生活,一直維持到他15歲那年,父親因為遺傳性腎硬化英年早逝。自此家事,國事,天下事,事事生變。父親去世,家庭醫生日後成為繼父;鮑加可夫對東正教信仰失望,開始研究達爾文主義,選擇進入基輔大學習醫。此時的俄羅斯帝國,在日俄戰爭慘敗後,進入一場接著一場的革命。鮑加可夫的學業斷續進行,直到1916年終於結業,就被直接送往第一次世界大戰最前線的野戰醫院「實習」。當時他年輕的妻子自願伴隨同行,成為義工護士,幫忙丈夫處理從壕溝戰裡拖出來的傷殘士兵。直到更有經驗的醫官開始被送往前線,他們才被重新分發到水電全無的偏遠鄉間行醫。這段時間他在萬籟俱寂的燭光下,寫了《一個年輕醫師的筆記》。

相對於與世隔絕,一片死寂的偏遠鄉間,他的故鄉烏克蘭卻經歷了一場天翻地覆的亂局。1917年二月革命後,沙皇尼古拉二世退位,由臨時政府籌劃民主立憲;但十月革命中,列寧和托洛斯基把布爾什維克黨送進了莫斯科。1918年沙皇一家慘遭滅門,這個消息對於支持皇室的鮑加可夫家族來說,無異雪上加霜;而基輔的角色自此更見複雜。

這兩個事件,都讓他自責懦弱,沒能仗義執言,留給他糾纏一生的罪惡感,也成為後來包括《大師》在內的小說中,共同的核心議題。

決定棄醫從文

十月革命後解體的俄羅斯帝國,產生了許多獨立國家。成立於1918年一月的「烏克蘭人民共和國」,是近代史上第一個現代民族國家。同年二月,德奧聯軍入侵烏克蘭;三月,莫斯科的布爾什維克新政府,為能稍作喘息,不惜與同盟國簽訂和平條約,把包括整個烏克蘭在內的西疆屬國,割讓給德意志帝國;四月「烏克蘭國」誕生,正式成為德意志附屬國。在四年世界大戰中奮戰德軍的烏克蘭,就這麼被祖國送給敵人,後來甚至得參加對付布爾什維克的戰爭。這樣的不堪,扶植了極端烏克蘭民族主義運動,後來甚至發生屠殺猶太人的悲劇。

從1918到1921年之間,基輔就在保皇勢力,德意志帝國,「烏克蘭國」傀儡政府,烏克蘭極端民族主義者,和來自莫斯科的布爾什維克紅軍等等,多方勢力的火拼下救亡圖存。這段期間基輔究竟被換手接掌幾次,至今還有爭議,據鮑加可夫估計至少十四次,他個人就親身經歷十次。這位年輕醫師與妻子在這段時間的生活,我們可以從《齊瓦哥醫生》裡,略得梗概。這樣說並不表示帕斯特納克以摯友伉儷為小說原型,而是這樣的經歷,是他們那一代人的共同記憶與心聲。

鮑加可夫在1919年一戰結束後,短暫回鄉與家人團聚,就再度離開基輔,加入內戰,成為白軍醫官,隨師轉戰。這一年他經歷了兩次刻骨銘心的震撼。二月間,他目睹烏克蘭民族主義者在基輔毆打屠殺猶太人;隨著白軍離開基輔後,他也參與了一場處決「疑似同情布爾什維克黨」的白軍將領吊刑。這兩個事件,都讓他自責懦弱,沒能仗義執言,留給他糾纏一生的罪惡感,也成為後來包括《大師》在內的小說中,共同的核心議題。

白軍從基輔一路節節敗退,疲於戰火流離的鮑加可夫,看著大戰後的西方世界已經開始重建,祖國卻還在內戰的仇恨裡,任由布爾什維克黨的暴民添柴煽火。他在這段時間做了人生另一次重大選擇:棄醫從文。布爾什維克黨組成的新政府,遲早會追究他軍醫角色在內戰裡的從屬;而要轉換身份成為作家,並以此維生,他必需到莫斯科闖天下。這時候他大部分的家人,都因為中產階級和支持沙皇的背景,移居法國。

莫斯科戲劇界的伯樂們,不過讀了幾篇還沒刊完的連載小說,就看出他諷喻時事,掌握人性的無限潛力;而新政府流著紅軍血液的秘密警察,當然也嗅到了其中可能帶來的殺傷力。

莫斯科!莫斯科!

來到莫斯科的鮑加可夫剛過而立之年,但他離鄉背井,一無所有。十年之間,雙親先後過世,家人大半移民;他失去了家族效忠的王室,拋棄了半生虔誠的信仰,也丟掉了醫師的身份。他的家鄉基輔已被紅軍拿下,祖國烏克蘭也山河變色,納入了「蘇維埃社會主義共和國聯盟」。連他的婚姻也搖搖欲墜。

就像家鄉基輔在多方勢力的夾縫下求生存,來到莫斯科的鮑加可夫,則試著在新政府的政策轉折間,乘隙展露才華。1921年列寧宣布「新經濟政策」,小規模企業包括報章雜誌,出版事業都開放私營,直接鼓勵了藝文界。新政府也開始遊說革命期間流亡海外的知識份子與藝術家,回歸祖國,既往不咎,共同建設社會主義新天堂。1923年,以長篇小說《兩姐妹》在巴黎白俄移民圈裡聲名大噪的阿列克謝 · 托爾斯泰(Alexey Tolstoy),回國受到英雄式的歡迎。小托爾斯泰同情白軍的背景,似乎並沒有動搖他文壇教主的地位。

此時鮑加可夫也以他精準過人的觀察能力,很快就掌握了首都生活動態;一枝鋒利的好筆,讓他得以幽默軼事,短評小品投稿維生。他決定把基輔家庭歷經革命動盪的前半生,寫成半自傳小說《白衛軍(White Guard)》。1923年小說開始在文學雜誌連載刊出,不久就受到以製作契可夫聞名的「莫斯科藝術劇院」青睞,請他改編成舞台劇本,同時更換敏感的原標題。1925年舞台劇《特賓家的歲月》首演,就像抗戰勝利後的中國電影《一江春水向東流》,立即觸動了所有飽受戰爭摧殘的疲憊心靈,第一季營收就打破劇院紀錄。演出時劇院外停靠救護車,照顧那些過度入戲,無法自拔的劇迷。

鮑加可夫自此聲名鵲起,創作不斷,1926年莫斯科同時有四個劇院演出他的劇作。但在他躋身名流的背後,也叫人捏把冷汗。莫斯科戲劇界的伯樂們,不過讀了幾篇還沒刊完的連載小說,就看出他諷喻時事,掌握人性的無限潛力;而新政府流著紅軍血液的秘密警察,當然也嗅到了其中可能帶來的殺傷力。早在《特》劇還在彩排階段,鮑加可夫已經被蘇維埃秘密警察盯上。《白衛軍》小說的連載半途腰斬,雜誌社查封,主事人流亡海外,鮑加可夫也遭到抄家和私下審訊。此事雖以「選擇工農生活為未來寫作主題」的告誡收場,《特》劇也得以繼續彩排登場;但鮑加可夫從此就在觀眾的熱情反應,與當局的緊密關切之間,戰戰兢兢走鋼索。

大整肅點名批判,抑鬱以終

盛名載舟,亦能覆舟。1928年,以紅軍得勝後,特賓一家花果飄零為背景的續篇《飛行》送審,引起有關當局激烈爭議。史達林本人也是《特》劇座上常客,看了不下十幾廿次的傳言,許是爭議持續延燒,卻不見終止的原因之一。直到1929年,一位反對《飛》劇的評論家,在國家領導人的信函裡,終於找到此劇「反蘇維埃」的字眼。鮑加可夫所有正在上檔,和已經排定檔期的演出與劇目,被全數取消。

自此鮑加可夫四處碰壁,走投無路。他申辦護照離開蘇聯的請求,幾次被拒絕;寫給有關單位的陳情信件,也石沈大海。這段時間他開始暗地寫作《大師與瑪格麗特》。1930年春,以歌頌布爾什維克革命著稱的模範詩人瑪雅考夫斯基(Vladimir Mayakovsky)突然自殺的消息,震驚社會。鮑加可夫參加了他的葬禮,卻沒想到隔天竟然在家中接到史達林本人的電話,答應安排他到莫斯科藝術劇院,擔任助理導演。兩年後《特賓家的歲月》重現舞台,據說是因為史達林在抱怨看了一場「爛戲」時,提及《特》劇的優點。

1936年一月,史達林在作曲家蕭士塔高維奇備受好評的歌劇演出時,中途離席。第二天蘇聯《真理報》點名批判,作曲家膽顫心驚,收拾行囊,準備隨時被送古拉格。兩個月後,鮑加可夫也被《真理報》抨擊「遠離蘇維埃社會主義寫實道路」。讓人聞之喪膽的「大整肅(The great Terror)」揭開序幕,鮑加可夫看著他的作家朋友們消失,流放,勞改,自盡;連過去告發過他的上級,也都一一落馬。這時候「失寵」藝術家所面對的,就不只作品不見天日,而是性命攸關了。

為盛大準備史達林1939年底的六十歲生日,莫斯科藝術劇院找到鮑加可夫編寫新劇獻壽,這讓他重燃翻身的希望。《巴統(Batum)》初稿得到相當肯定,八月份整個劇組興沖沖出發前往這個黑海港口,希望實地感受偉大領袖崛起之地。不想人民導師並不領情,一通電報,火車上的劇組全體折回。就在返家途中,鮑加可夫身體不適,嚴重畏光。半年後,同樣讓父親英年猝逝的遺傳性腎硬化,結束了他49年戲劇性的一生。

鮑加可夫曾經形容1929年是他滑落谷底的「災難之年」,但也在這一年,他遇到了生命中的「瑪格麗特」:伊萊娜 · 希洛夫斯卡亞,一位現職將軍夫人。《大師與瑪格麗特》裡,形容兩人初見時的電光火石,就像「暗巷刺客的突襲,一劍射穿兩人心房」。這對身不由己的愛侶分別離婚後,在1932年十月結褵。伊萊娜在鮑加可夫生命最低潮的十年,陪伴他完成遺作。1940年三月,她在大師臨終的床邊,發誓會親見《大師與瑪格麗特》出版的一天,已近彌留的鮑加可夫聽後喃喃重複:「人們該當知曉…..」。此後伊萊娜以自己的性命和下半生作賭,保存手稿,批閱校訂,奔走請願;幾經周折,終於在1966年,親眼看著刪節版在莫斯科文學雜誌分兩次刊載。雖然未經刪節的全本問市時,已經是1973年,大師身後三個世代,伊萊娜也作古三年。

雖然生於白色恐怖之後,沒有經歷文革,也不像新一代的俄羅斯人,正透過此刻莫斯科的氛圍,經歷父祖時代的心路歷程;但在閱讀《大師與瑪格麗特》的過程當中,我們其實也接受了一次同樣的洗禮與考驗。

大師沒有名字

儘管鮑加可夫也曾自焚手稿,他在小說裡多次提出「Manuscrips don’t burn! (不容青史盡成灰)」的說法。他在《大師與瑪格麗特》裡,走火入魔地寫出了蘇維埃時期他最熟悉的莫斯科劇院生態;就像同時期的蕭士塔高維奇,以列寧格勒音樂學院為景點的「說」書,不也是社會主義超寫實的《見證》?鮑加可夫的莫斯科,有「乙級新鮮度」的魚貨,「西裝辦公」的主委;蕭士塔高維奇被列寧格勒「鋼琴家裡最優秀的秘密警察,秘密警察裡最出色的鋼琴家」院長解職。鮑加可夫的筆下,又紅又專的作協主席旁徵博引,教導新秀詩人「光把耶穌基督寫成陰森負面的人物,遠不如證明童貞懷孕純屬虛構,此君從未存在」;蕭士塔高維奇的身邊,則有權高位重的劇院製作人,絞盡腦汁把《哈姆雷特》第一幕出現的父親鬼魂,變成「戴眼鏡,穿雨鞋,受了風寒,噴嚏不斷」的滑稽鬼,和因為製作出「無鬼哈劇」而名垂青史的知名導演。

如此這般的突梯亂象,又豈止發生在史達林坐鎮的俄羅斯?

2016年,年高90的波蘭導演Andrzej Wajda 的天鵝之歌《殘影》,為全世界影迷勾畫出蘇聯時期波蘭畫家斯特澤敏斯基(Wladyslaw Strzeminski 1893-1952)的一世滄桑。這位美術學院裡備受愛戴的美學大師,在自家公寓專心作畫時,被大樓外的布條擋住光線;一時不耐,他剪開布條繼續畫畫,卻不知道自己裁掉的正好是英明領袖的大名。也因為執意不肯遵從社會主義寫實道路,放棄抽象畫,他最受學生歡迎的美學講座換人主講;他的畫作和雕刻在美術館裡消失;接著連教職也不保。等到「畫家協會」會員的身分被解除,他不但沒法購買顏料畫具,就連賴以存活的糧票也停發了。飢寒交迫的前衛藝術家,就在清洗時裝店櫥窗時,倒臥在地。他的美學著作《視覺理論》手稿,由學生輾轉帶出蘇聯出版。

《大師與瑪格麗特》裡登場的人物不下數十,人人有名有姓,外加俄羅斯傳統中間父名,長長一大串;只有主人翁沒有名字。大師可以是小說家鮑加可夫,音樂家蕭士塔高維奇,也可以是畫家斯特澤敏斯基;大師更是所有蘇聯體制下無數飽受摧殘,隱沒消失,和沒有「瑪格麗特」幫忙保存原稿的藝術家。大師同時也是大審莫斯科的沃蘭德,為自己的懦弱深懷罪惡感的彼拉多,甚至無辜受難的「耶舒華」。

雖然生於白色恐怖之後,沒有經歷文革,也不像新一代的俄羅斯人,正透過此刻莫斯科的氛圍,經歷父祖時代的心路歷程;但在閱讀《大師與瑪格麗特》的過程當中,我們其實也接受了一次同樣的洗禮與考驗。

而史達林,希特勒,毛澤東,當年也就是愛寫詩的傳教士,一心想當畫家的文青,和充滿理想的圖書館員?又是誰的懦弱(或傲慢),一步步讓他們變成殺人無數的獨裁者?

原來如此

小說開始時,兩位莫斯科作家協會的詩人,在黃昏的湖畔討論如何寫出「證明耶穌基督從未存在」的新作。看到他們忙著與封建思想,宗教鴉片劃清界線,居然沒看出前來搭訕的「外國教授」,根本就是個不加掩飾的綠眼撒旦;我忍俊不禁,覺得自己真是聰明。接著沃蘭德一夥,從莫斯科劇院開始,一個接著一個,惡整那些瞞上欺下的貪官污吏馬屁精;我已在人頭落地時拍手叫好。等到瑪格麗特騎著掃把,飛進批判大師的文評家公寓打砸搶燒,甚至順便把整棟大樓的玻璃窗都一併砸爛時,我大呼過癮,盡情享受暴力;而且不覺間已經西瓜偎大邊,正義凜然地與撒旦一夥了。沃蘭德的爪牙「黑貓河馬」和「巴松管」在即將離開莫斯科前,又趁空跑到作協餐廳,和外賓友誼商店耍無賴,吃霸王餐,打劫高檔醺魚;儘管傷及無辜,我還是讀得拍案叫絕,樂不可支。

直到讀了高佛斯基的《原來如此》。原來我根本就可能是那個會在鬥爭大會上,聲嘶力竭地丟石頭,要人命的積極份子。我的懦弱只是有幸在「生辰樂透」裡,沒有遭到現實考驗。從蘇聯大整肅,德國納粹,西班牙與義大利法西斯,中共反右文革走過來的倖存者裡,該有多少揪心無眠的彼拉多?又有多少逃過彼拉多利刃的猶大,等待伺機重來?而我恐怕也沒有那麼聰明,在面對夸夸其談的專家教授,憑空議論的網紅名嘴時,難保不被同溫層的意識形態矇蔽雙眼,根本無法辨識眼前有沒有綠眼撒旦。

「….所以,你到底是何許人也?

——我屬於那種力量的一部份,

它總想作惡,卻又施善於人。」

——歌德《浮士德》

這是《大師與瑪格麗特》的開篇引言。鮑加可夫究竟想告訴我們什麼?沃蘭德又所為何來?他的莫斯科任務,是觀察一個不信鬼神,史無前例的新社會;而這個社會,竟然落得連信仰價值最底層的撒旦一夥,都為它伸出正義之手?

瑪格麗特出賣靈魂之後,說服大師也跟從沃蘭德。無可奈何的大師嘆道:「像妳我這般無端被剝奪一切的人,也只有往陰曹地府去尋找救贖的力量了。」可不是嗎?當我們對眼前社會的不公不義,貪官污吏,覺得束手無策的時候,不都期盼有強人為我們出頭?撒旦不也是反叛上帝的墮落天使之首?而史達林,希特勒,毛澤東,當年也就是愛寫詩的傳教士,一心想當畫家的文青,和充滿理想的圖書館員?又是誰的懦弱(或傲慢),一步步讓他們變成殺人無數的獨裁者?

在這個歷史的關鍵時刻,不願活成過去,不容青史成灰;這就是為什麼我們現在要讀《大師與瑪格麗特》。

集體抓狂,再度偉大?

在《大師與瑪格麗特》的後記裡,鮑加可夫交代了莫斯科在魔鬼離開後的種種情狀:國內到處流傳著各式各樣的假消息,繪聲繪影地描述首都鬧鬼和大黑貓滋事。但是覺悟最高的有識之士,都與有關當局的徹查結果,口徑一致:是某種高明的催眠術,造成了成千上百的公民集體抓狂。無獨有偶,高佛斯基也在《原來如此》裡問:「難道天下還真有集體瘋狂之事?」

1922年,鮑加可夫親身體驗了連年革命,帝國瓦解後的莫斯科;2022年,高佛斯基也在莫斯科觀察蘇聯解體30年後的首都氛圍。他寫道:「我們不想知道過去,因為我們以為事過境遷,彷彿那恐怖怪異的感受,早已封存在書頁裡,成為標本。但是那些以怨恨餵養,未受懲罰,以特權過關的鬼魂,已日漸壯大,掙脫書頁,從逝去的過往,來到活生生的現在。他們嗜血得血,圖的不是昔日標本上乾褐的血跡,而是當今現下,我們身上鮮紅的熱血。」是的,俄羅斯軍隊與烏克蘭百姓的鮮血,此刻正在鮑加可夫的家鄉流淌。

光榮偉大的帝國強權,從崛起,兼併,盛極而衰,直到割讓,分裂;每一個轉折的代價,都由天下蒼生買單。強權與帝國的起落衰敗,在上世紀前半葉製造了兩次大戰;痛定思痛,我們的父祖輩花了大半個世紀,試著用折衝樽俎的外交手段解決衝突,訂出不傷及平民百姓的爭戰原則。我們也一步步學著放下仇恨與偏見,追求包容與多元,讓大部分的人過上不論性別傾向,都能夠與真愛牽手結褵;沒有最高指導原則,聽自己愛聽的音樂;不分意識形態,做自己樂意做的事,說自己高興說的話。

曾幾何時,「再度光榮」,「再度偉大」的聲浪又現;究竟是誰,為了什麼,想要回到「美好的從前」?我們還想製造多少飽受折磨的大師,終生愧疚的彼拉多,和不惜與魔鬼打交道以洩恨的瑪格麗特?這條路能讓我們留在晨曦裡的天堂樂園安身立命,或是走向那個父祖輩知之甚詳的黑暗深淵?

「直到現在,我們仍舊沒有從死去活來的前人身上,學到教訓,改變現狀。這就是為什麼我們還有那麼多要學。」《原來如此》以此作結。在這個歷史的關鍵時刻,不願活成過去,不容青史成灰;這就是為什麼我們現在要讀《大師與瑪格麗特》。

【註】

- 關於版本。鮑加可夫在1940年過世後,遺孀艾琳娜就考慮提出打字稿送審,但為好友們力阻。有人甚至認為,要蘇維埃政府接受這樣的小說,至少還得50—100年。幾經周折,莫斯科文學雜誌《Moskva》在1966-67年分兩期連載刊出刪節版,全本問世則要等到1973年。當時第一刷的三萬本多數都被銷售海外賺取外幣,所以根據當年《紐約時報》報導,定價1.53盧布的《大師》在黑市叫價60-200盧布,果然「洛陽紙貴」。有關鮑加可夫生平與《大師》出版的坎坷過程,牛津學者J.A.E.Curtis的三本著作《Manuscripts don’t burn》《Diaries and selected letters》《 A reader’s Companion》,在連篇累牘的相關著作中,最詳實也最可讀。

- 關於《大師》的後世影響。《齊瓦哥醫生》成書於1956年,但帕斯特納克在1940年布加爾科夫臨終前,曾經讀過手稿,討論內容。《魔鬼詩篇》採用與《大師》同樣的三條故事線形式,魯西定曾在受訪時提及受其影響。滾石合唱團主唱人Mick Jagger在讀完《大師》英文版後,完成《同情魔鬼》。

- 關於《大師》改編影劇的歷史,荷蘭作家Jan Vanhellemont 《Everything you always wanted to know about The Master & Margarita》一書有專章介紹。包括俄羅斯和好萊塢在內的導演們從1968年刪節版出現後,就前仆後繼地挑戰影視改編的可能性,甚至有人認為是史達林陰魂不散,阻斷好事,以致多數鎩羽。

- 2023環球影業《沃蘭德》預告片。YouTube有2005年電視劇集,英文字幕。

- 關於魔鬼沃蘭德。《大師與瑪格麗特》引用歌德《浮士德》主人翁把靈魂賣給撒旦的架構。《浮士德》裡的撒旦Mephistopheles 曾經自稱「Noble Woland」,沃蘭德(Woland)於是成為《大師》中的魔鬼之名。瑪格麗特則是《浮士德》裡「Gretchen葛麗卿」的德文全名。

- 關於彼拉多與「耶舒華」。小說中有關羅馬總督彼拉多(Pontius Pilate) 的五個章節裡,鮑加可夫使用的人名和地名,依耶穌在世時多語城邦耶路撒冷所通行的希臘文,希伯來文,拉丁文,或閃族亞蘭語(Aramaic )音譯,有異於一般人熟悉的通行譯法,有意造成故事與現實的疏離效果。

- 關於小托爾斯泰。Alexey Tolstoy (1883-1945) 的母親是屠格涅夫的孫女,父親與《戰爭與和平》作者 Leo Tolstoy (1828-1910)為遠親。他後來以《苦路三部曲》得到蘇聯最高榮譽「史達林獎」,《兩姐妹》寫於巴黎,《1918年》和《陰暗的早晨》則完成於回歸之後。Netflix曾播出電視劇集《The road to Cavalry》。

- 關於抄家。1926年五月,蘇聯秘密警察搜索鮑加可夫住處,抄走他1921-25年的幾本日記和短篇小說《狗之心》的兩份打字稿。日記和書稿後來由時任莫斯科作家協會主席的高爾基出面要回。但寫於1925年的《狗之心》,要到1968年才得以出版,小說中被外科醫生帶回家換腦的流浪狗Sharik成為家喻戶曉的角色。小說在1988年搬上大銀幕,YouTube可以找到有英文字幕的電影。

- 關於《見證》。1979年蕭士塔高維奇的學生Solomon Volkov在紐約出版《見證Testmony》,聲稱此書內容為蕭氏本人口述。此說真偽,爭議不斷。書中提及蘇聯時期製作「無鬼哈姆雷特」的,是實驗劇場導演 Nikolai Pavlovich Akimov(1901-1968 ),聖彼得堡戲劇院以他為名。他把鬼魂角色改成王子為復仇而設計的把戲,避過不可迷信鬼神的審查標準 。至於研發「感冒滑稽鬼」的導演,則是大名鼎鼎的Vsevolod Emilyevich Meyerhold (1874-1940),蘇聯時期國際知名的劇院製作人。他在大整肅中被捕,受虐,處死。

延伸閱讀:

俄國暢銷作家Dimitry Glukhovsky:不要活成過去,不再相信謊言,永遠要求真相

為什麼我們無法阻止戰爭?七本書帶你看見普丁之戰與烏克蘭之殤

Be First to Comment