李仁淵:身囿國家體制的人,如何在「被統治」中找到出路(二之一)

不少對於明代軍戶的討論,都指出此制度在明代中後期的「崩壞」,並且把它當作是明代衰亡的因素之一。最常見的解釋是明初奠定的制度僵化,無法適應中晚期的社會變動。雖然《被統治的藝術》也對這樣的解釋提出挑戰,但本書開宗明義就表明,這本書的重點並不是討論明代軍事制度的崩壞……

不少對於明代軍戶的討論,都指出此制度在明代中後期的「崩壞」,並且把它當作是明代衰亡的因素之一。最常見的解釋是明初奠定的制度僵化,無法適應中晚期的社會變動。雖然《被統治的藝術》也對這樣的解釋提出挑戰,但本書開宗明義就表明,這本書的重點並不是討論明代軍事制度的崩壞……

李白(701-762)的故事不好寫。這位盛唐詩人聲名太大,傳奇太多,千百年來有無數文人歌之頌之;他的詩作如此膾炙人口,〈靜夜思〉、〈蜀道難〉、〈將進酒〉、〈戰城南〉、〈下江陵〉……早已成爲民族記憶的一部分。與李白同代的杜甫稱他「筆落驚風雨,詩成泣鬼神」。

英國作家朱利安 · 巴恩斯(Julian Barnes)以肖斯塔科維奇為主人公的小說《時間的噪音》,則時時提醒讀者:事情即便一目瞭然,也不是簡單的。如果,事情是簡單的,那麼肖斯塔科維奇這個人物,還會閃現觸目的火花,引人深思嗎?

2021年11月30日,蔣渭水〈臨床講義〉在臺灣文化協會《會報》刊發百年之際,國家圖書館邀請了岩井淳、陳芳明、廖咸浩以及林金源四位講者,一同討論這份百年前的「台灣病灶診斷書」,對其進行了歷史、公民社會影響脈絡及啟蒙現代性反思等面向的探討。

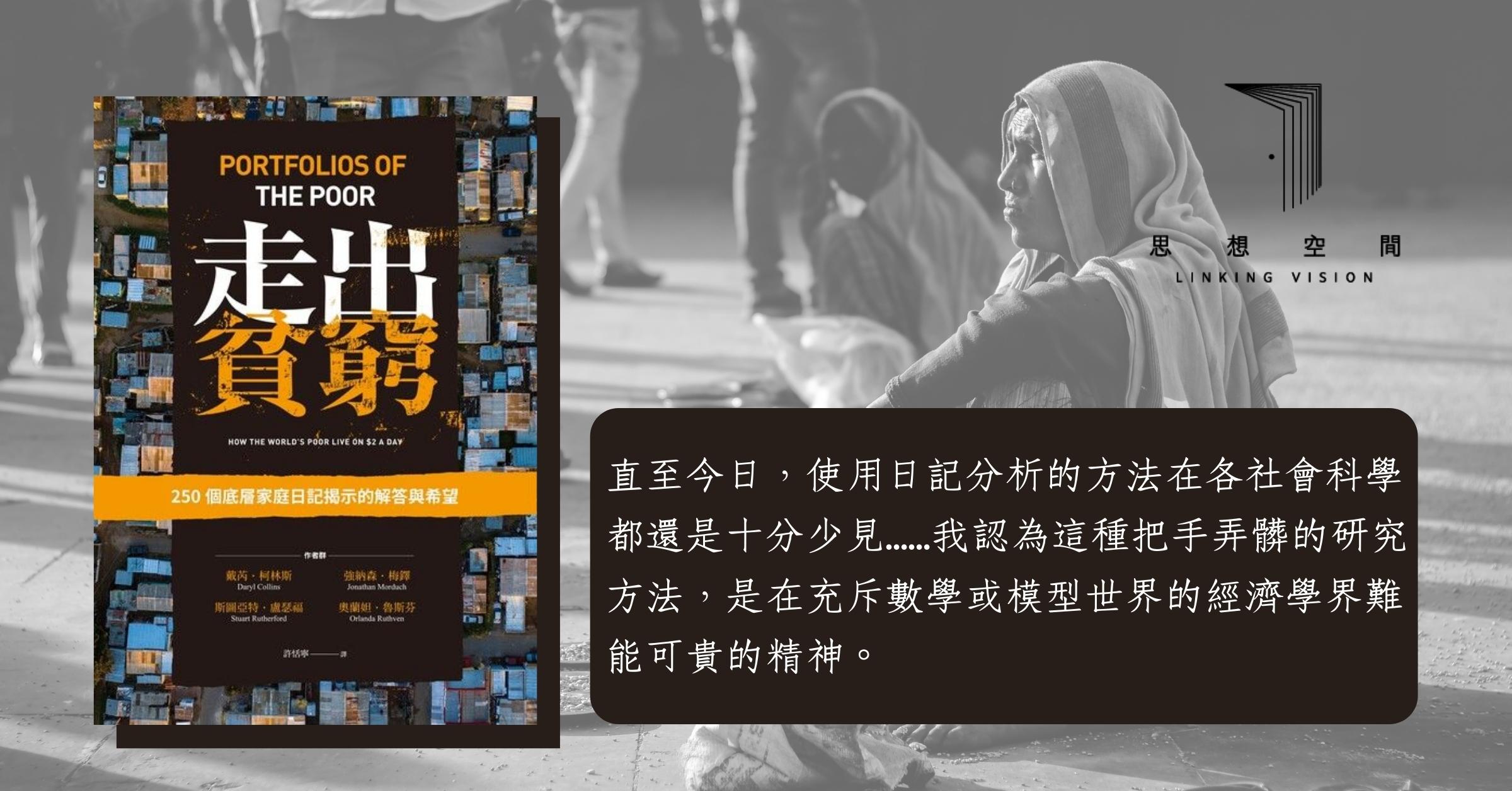

在一片微型貸款的政策討論中,真要了解如何讓這些所謂的窮人的銀行(也就是微型貸款機構)更確實完成扶貧目標,我首推《走出貧窮》一書,這本書根據窮人的財務日記,詳細了解窮人現金流裡面的限制與實況,而唯有抽絲剝繭窮人的現金流,才能補足金融機構服務的不足。

這樣的中國孩子在我們的學校和教會裡能見到不少。她們大多是女孩,被重男輕女或無力繳付超生罰金的父母拋棄後暫時寄居在孤兒院,直到有一天被某個善良的西方家庭認領,從此在異國他鄉開始新生活,除了無法改變的五官和膚色以外,思維、品味和言談舉止都是「西式的」。

離婚是一種特別值得注意的社會學現象,因為它影響家庭此一體制從前現代世界過渡到現代世界的過程。家庭體制確保生殖繁衍、紓解性慾的需求,並且對社會生產和社會流動至關重要,同時有助於實現財富的積累與轉移。離婚是影響婚姻此一重要社會制度的退選行為,它包含了現代性主要的社會及文化力量……

本次講題原想透過回顧德國另類醫學(Alternative Medicine)的發展,進行一個全球醫療史研究,過程恰逢在新冠疫情肆虐的2020年,目睹德國乃至全球各地興起各種反疫苗示威,包括在世人眼中高度工業化、崇尚理性與科學、擁有豐富醫療資源的西方國家。

2021年2月,香港「明愛青少年及社區服務」團隊引用了杜甫的詩句:「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山」的典故,透過香港三聯書店出版了《西環邨:風雨不動安如山》。10月時,香港政府宣佈即將清拆重建已有六十年歷史的西環邨。這是巧合還是嘲諷?

在本次講座中,藍教授講述了19到20世紀在殖民和戰爭影響下亞洲的跨國遷移歷史。他尤其將焦點放置在台灣,關注個體(individual)在歷史洪流裹挾下遷徙的生命故事,關心他們的人生如何被戰爭所改變。藍教授最後還特別談到這一段移民史對今天的台灣,甚至是今天台灣的大學產生了什麼影響。