理論思維的跨界形構和在地實踐——史書美《跨界理論》自序

這本論文集收入了我數年來有關文學和文化理論的論文,大部分原先以英文寫成,在美國和英國出版,小部分原先由華文寫成,在台灣出版。因為希望這些論文有機會和華語語系各地區的讀者們交流,藉著政治大學華人文化主體性研究中心的「華人文化講座」的邀請,我把它們整理出來,用華語做了四場演講,外加一場相關的和本地學者的座談會,並在此把全書七章收集成冊,呈現給讀者。

啟蒙者、自由主義者、左翼作家、保守主義者相互鏈接,從情感政治角度,勾勒當代思想版圖

這是一本知識分子如何歷經政治狂潮,磨煉思想邏輯,堅守或改變理念信仰的專書——這是思想史的路數。但涂航教授更希望從中梳理出更複雜的線索,如陳寅恪的史論如何「痛哭古人」;李澤厚的儒家「樂感」文化如何導向「告別革命」;陳映真的憂鬱如何啟發後革命行動;劉小楓的「海洋性激情」如何接軌古典公羊學說等。換句話說,思想不只是綱舉目張的思辨過程,也牽涉思維主體的癡嗔與愛憎;政治不只是公眾運動或權力取予,也牽涉行動主體的希望與悵惘。更進一步,情感不僅源自個人,也是一種公共意向投射和意象流傳,直通威廉斯所謂的「感覺結構」。

華語流行音樂/產業在中國四十年:邵懿德先生訪談錄(下)

四、網路時代的流行音樂/產業發展與兩岸三地互涉

黃:您怎麼看港、台音樂的時代變化,又如何相互影響?

邵:80年代的香港和台灣已經被稱為是「亞洲四小龍」,70年代香港總督麥理浩政府採取經濟上「積極的不干預」政策,全面放開市場自由競爭。台灣則有蔣經國總統主持的十大建設,推動台灣產業轉型,經濟發展有成。80年代流行音樂產業也粗具規模,本土三大唱片公司寶麗金、滾石、飛碟主導了華語樂壇的半壁江山。港台音樂創作人已經敏感到二地城市化的節奏與本土在地創生的趨勢,粵語歌曲Canto-Pop成為香港音樂的主流,台灣則是脫離了大中國意識,轉而關注本土成長經驗,尋根溯源族群身分的認同。社會管制也開始鬆動,直到政府宣布解嚴,過去的禁忌鬆綁,響往民主自由開放社會的力量沛然成形,旺盛的消費力,也構成港台流行音樂的第一波高潮。

華語流行音樂/產業在中國四十年:邵懿德先生訪談錄(中)

三、被壓抑的回歸:港台抒情華語音樂/產業在大陸

黃:所謂「華語歌曲」涵蓋的地理範圍很大,除了大陸,還包括好幾個華人社區。您怎麼界定華語歌曲?

邵:我們是處於一個「華人文化圈」的一分子,除了我們還包括新加坡、馬來西亞、海外華人、香港和大陸。從日韓的角度看,這也是所謂「漢字文化圈」,以漢語文字所統一的族群。自胡適主張白話文運動以來,華人社群就分享了一種共同的文字語言,也更加凝聚了民族的認同感。所謂的華語音樂就是從屬於這種新興的國族意識,反過來塑造強化國民意識的一種東西。今天我們談華語音樂,不能忘記它有一個國族意識的背景,因為它深刻影響到每個人的理性與感性,身體與靈魂。

華語流行音樂/產業在中國四十年:邵懿德先生訪談錄(上)

華語流行音樂產業在中國四十年」,是一個很大的題目,音樂也只是流行文化的一部分而已,如果充分展開,還涉及政治轉型、社會變遷、經濟條件,包括台灣40年大環境的變動,以及與世界的聯結。是這樣的環境造就了我這一代人,這一代人喜歡什麼音樂?唱什麼歌?這些又代表什麼意義?

我本人是1997年開始定居工作在北京,前後超過20年在北京生活,也叫「京漂」。北京是中國的政治中心,也是文化的首都,特色就是五湖四海人口混雜,真正的北京人其實並不多。外地人落腳在北京生活不容易,但大家還是混在北京,因為這裡有家鄉不會有的機會,是全中國的縮影。

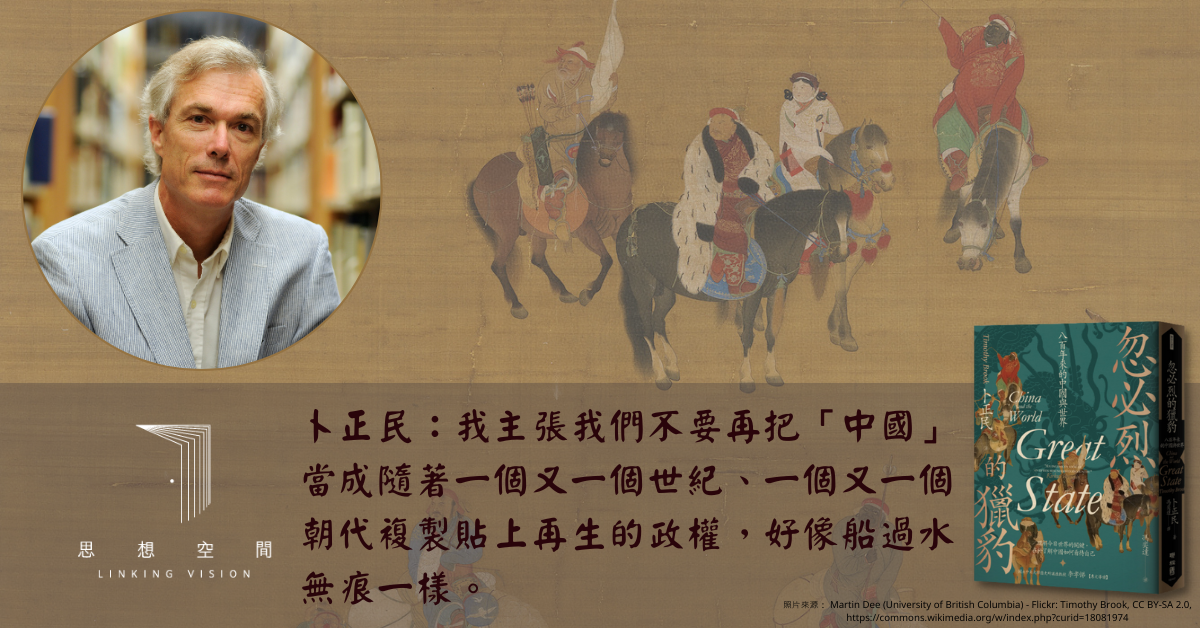

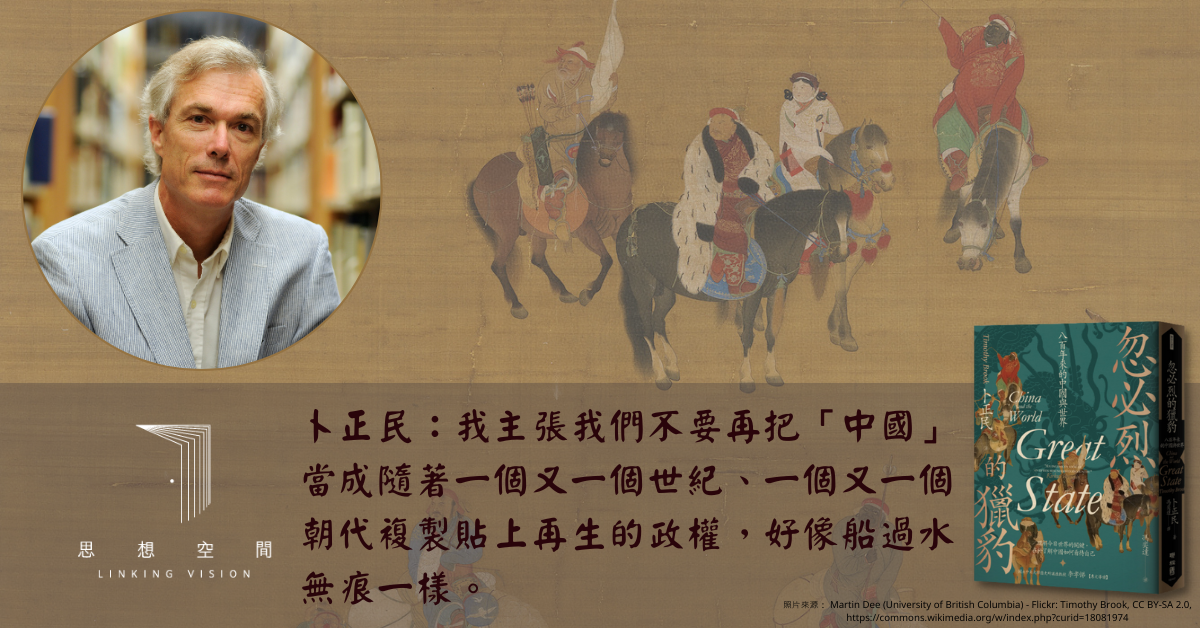

卜正民:「大國」式的中國

很高興您挑了這本書翻閱。我這本書的英文版與法文版,恰好在新冠肺炎疫情爆發前不久出版;說來也巧,因為書裡第三章主題就是十四世紀的全球瘟疫大流行,真是造化弄人。此後,本書還出了西班牙文、義大利文與蒙古文版。如今您拿在手上的這本書是第一本中文版,說不定也將是唯一的版本。雖然有好幾家中國的出版社表示有意出版中文版,但本書把中國歷史拉到十三世紀來談,這種研究取徑是特定政治立場的人所嚥不下去的。

楊儒賓:為何我們仍須思考中華民國?

2023年的今天,身在臺灣的我們,為什麼仍要重新思考中華民國?有沒有一種嶄新目光,來重探中華民國與臺灣歷史之間的關係?清華大學哲學研究所教授楊儒賓近月出版了新書《思考中華民國》,本書從現代化轉型的角度出發,試圖撥開「中華民國在臺灣」的既定想像,在歷史洪流中重新辨認出中華民國的樣貌。7月16日,楊儒賓蒞臨聯經書房,以「當『中華』遇上『民國』:談民國理念在歷史上的獨特意義」為題,開展了一場非常深入的新書發表會。

動物苦難與人類的反省:「人性之鏡」照出了什麼?

本文是座談會側記。近日《人性之鏡:動物倫理的歷史與哲學》一書出版,聯經書房特別主辦座談會──「動物苦難與人類的反省:『人性之鏡』照出了什麼?──《人性之鏡》新書分享會」。

座談會邀請了《人性之鏡》作者錢永祥老師(中研院人文社會科學研究中心兼任研究員)主講,以及《就算牠沒有臉》作者之一黃宗潔老師(東華大學華文文學系教授)主持與談。兩人分享自己參與動物保護的起點,並討論西方哲學史中的動物倫理,也談到我們可以用何種角度去思考、實踐「生命關懷」、「動物保護」。

撒旦墮落的故事,成為對抗極權的詩文:密爾頓《失樂園》的歷史背景與意義

陳復:梁啟超主張新民說

理論思維的跨界形構和在地實踐——史書美《跨界理論》自序

華語流行音樂/產業在中國四十年:邵懿德先生訪談錄(下)

華語流行音樂/產業在中國四十年:邵懿德先生訪談錄(中)

華語流行音樂/產業在中國四十年:邵懿德先生訪談錄(上)

卜正民:「大國」式的中國

楊儒賓:為何我們仍須思考中華民國?