王鴻泰:骨骼、血肉與精神——談談社會史的疏通之道

王教授指出,1950年代臺灣的史學界尚缺乏思想史研究,主流的研究大抵聚焦於制度史的討論,以及考據和義理等議題。直至1962年,何炳棣《明清社會史論》正式出版,替史學界帶來改變的契機。

王教授指出,1950年代臺灣的史學界尚缺乏思想史研究,主流的研究大抵聚焦於制度史的討論,以及考據和義理等議題。直至1962年,何炳棣《明清社會史論》正式出版,替史學界帶來改變的契機。

,研究者選擇的討論議題,大多和現實社會正在發生的問題有關,如難民和離散、移民與多元文化、global south等。現今的研究題目越來越趨近現代,專史的分野漸漸弱化,研究取徑也更以「問題導向」而非「專史導向」為特色。

媒體與律師也是天生的反對者,由於媒體本身就是要報導新聞,然而,中宣部時常干預新聞播報的選擇,在長久的干預與壓制下,媒體會自動的變成自由派。

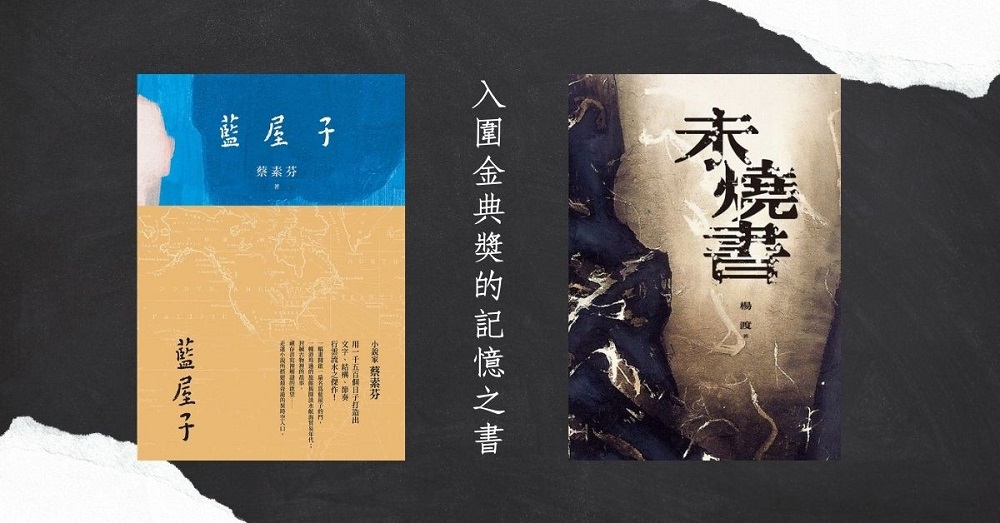

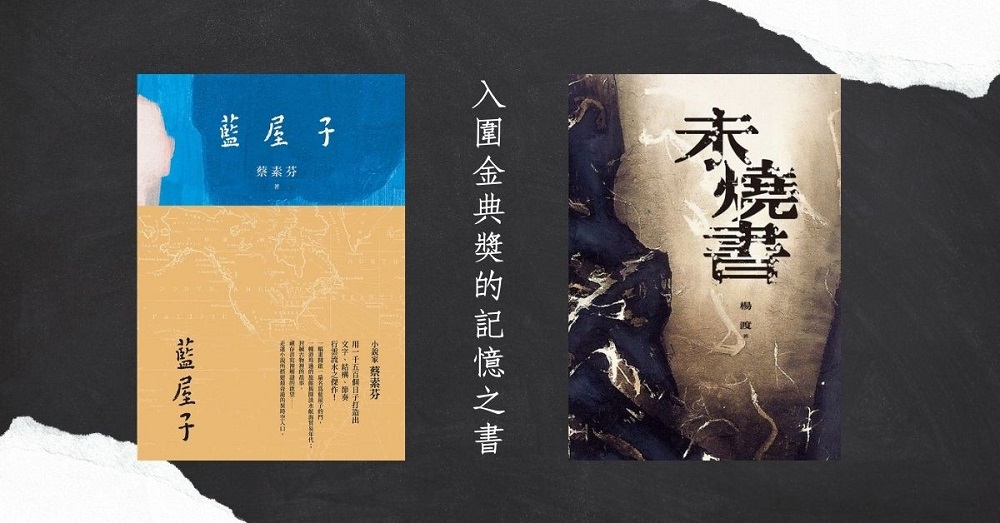

2021年10月5日,由國立臺灣文學館主辦的「2021臺灣文學獎」金典獎入圍榜單揭曉,聯經出版的《未燒書》(楊渡 著)與《藍屋子》(蔡素芬 著)有幸入圍。藉此機會,我們與各位讀者一起回顧這兩本記憶之書,在紀實與虛構之間體驗情感與生命的流動。聯經出版副總編輯陳逸華也特別記錄了這兩本書出版背後的故事。

香港大學人文學院講座教授馮客以「什麼是好的寫作?」拉起整場演講的序幕。他指出,一名良好的學術研究者,首先必須對於寫作具有「熱情」(passion),這份熱情會促使你以紀律(discipline)「持續地」寫作,進而思索精進自身的寫作技巧。

記憶和敘說是公民的政治權利,但礙於種族威權政體的打壓,在五一三事件失去親人的家屬,只能私下將冤屈轉化為「鬼魂」之說表達不滿,而不能公開訴說或正式提出控訴。在這起衝突事件,這些家屬不僅失去親人,也被剝奪領回遺體和處理喪事的權利。

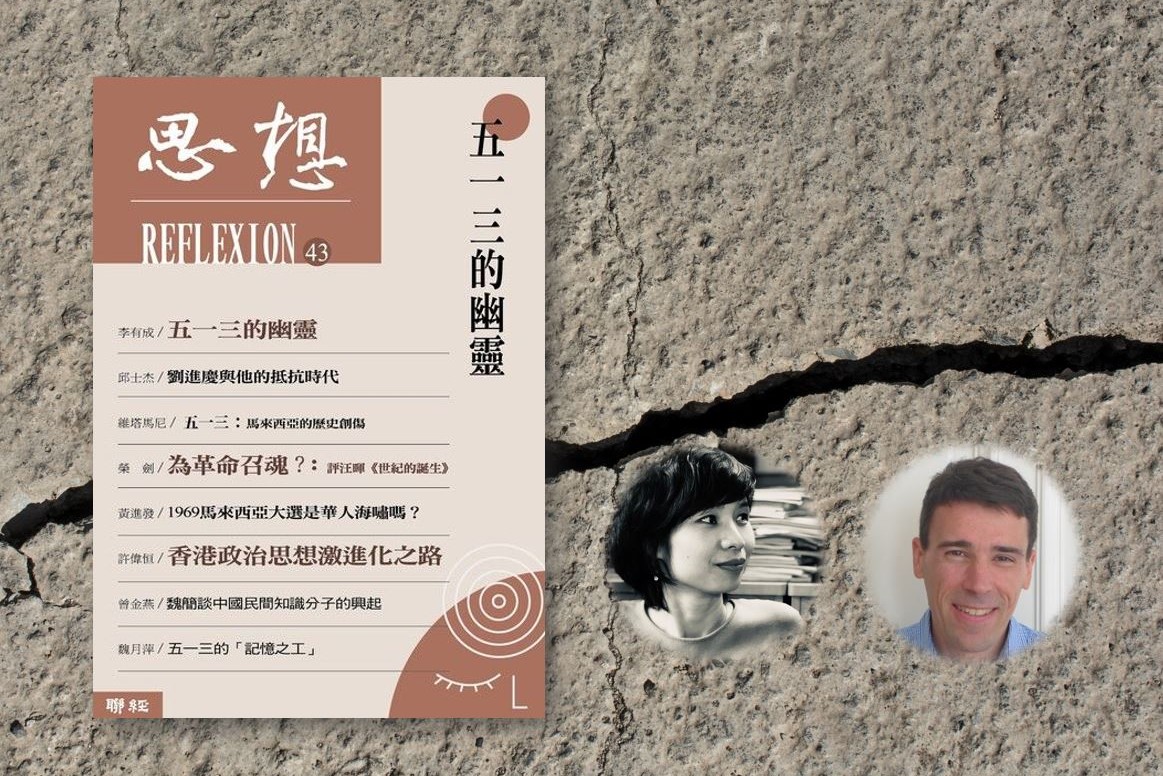

發生於1969年的五一三事件,主要影響西馬半島的中、北部幾個主要城市,以首都吉隆坡的死傷人數最多。相比於第二次世界大戰和馬來亞緊急時期,這場衝突事件的死亡人數並不多,但卻對馬來西亞的政治、經濟、文化和社會帶來重大影響。有關該暴力事件的記憶以及它所象徵的意義,是馬來西亞不同政治勢力角力的場域。

在本篇對話中,魏簡從民間知識分子的研究出發,探討了美國大選中華語知識分子支持川普的現象、新疆內蒙古西藏等民族危機中非漢族知識分子的處境、《國家安全法》生效前後香港本土知識分子的焦慮,以及女權主義批判如何「民主化」知識分子的研究方法等問題。

2019年,臺灣馬華文學評論家張錦忠教授在中山大學籌辦了「後五一三馬來西亞文學與文化表述」學術研討會,會議上部分論文分別從政治影響、受難者口述、文學再現等不同角度作出探討,從而促成了本期《思想》雜誌的專題。此外,本期雜誌亦收錄了關於其他地域的革命、抗爭、民間工作的專文。五一三並不僅是種族問題的舊聞,它仍然猶如幽靈般圍繞著馬來西亞、離散的馬華群體、乃至整個東亞政治語境。

反送中運動最大特色為對現狀的徹底否定:議會已死、法治已死、以至攬炒論的盛行均反映不少香港人認為昔日的現狀已沒有任何保留價值。新香港的建立只能始於摧毁現存一切傳統及舊制度(如一國兩制、議會政治及法治);而只有完全摧毁舊價值(包括香港的經濟價值)始能帶來香港的重生。