楊儒賓:王陽明「大悟」,所悟的內容為何?

如果說王陽明是五百年來影響近代中國最重要的一位儒家學者,這個判斷縱然無法得到學者普遍的同意,但至少王陽明獲選的機會極大,這樣的判斷很可能是可以被接受的。王陽明活在十五世紀末期至十六世紀早期之間,頭尾的年分各占一半,他的後半生穿越了以舉止荒唐著名的明武宗正德十六個年分,又進入了以專斷剛愎著名的明世宗嘉靖的前七年。這段時間並不是對思想友善的歲月,但王陽明的思想因他本人的功業及門生的努力推廣,當然更重要的還是他的思想的解釋力道,竟深刻地衝擊了晚明的帝國。

【2025TiBE國際書展現場】傾聽最真誠的叮嚀,對當下保持反思——《暴政》有聲書朗讀分享會側記

當極權主義再度崛起,我們該如何回應?2025年農曆年後登場的台北國際書展,有著一場別具意義的《暴政》有聲書朗讀分享會。

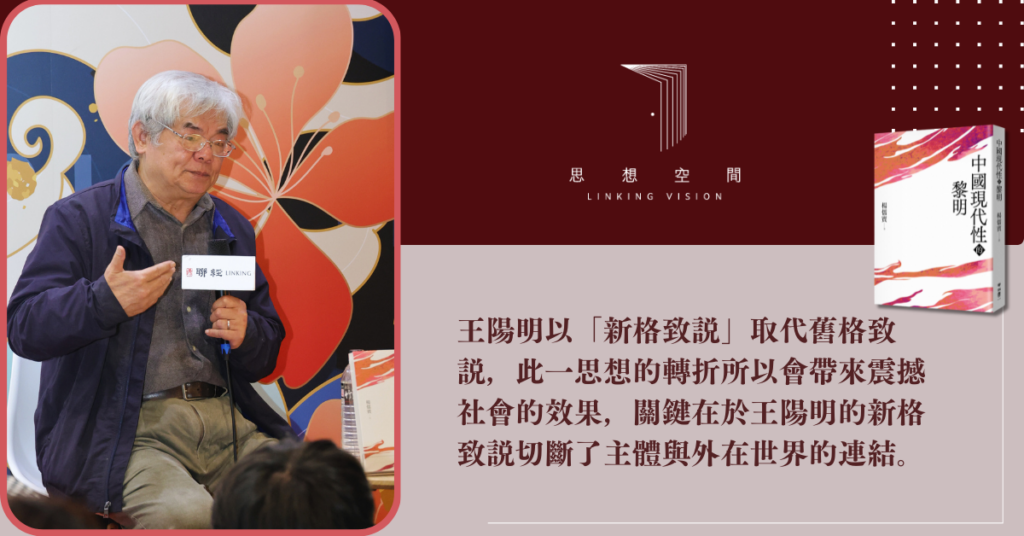

突破語言的藩籬:專訪《茶金歲月》客語有聲書製作團隊

近年來,將文本有聲化的浪潮中,聯經出版推出了一項別具意義的嘗試——將廖運潘先生《茶金歲月》製作客語有聲書。這不僅是一次文學作品的跨媒介轉化,更是一場橫跨語言與文化的傳承。本次邀請打造這部有聲書的製作團隊:企劃編輯張彤、客語譯文黃旭霞老師,以及配音張春泉老師,一同分享這段歷時兩年的製作歷程。

【穿越時空長河】尋回「人」的精神,面向未來|許倬雲「從歷史看未來」

二○二四年唐獎漢學獎得主許倬雲教授,深耕中國史研究;從美國芝加哥大學獲得博士學位之後,長年執教於臺灣、香港與美國多所大學,並以其獨有的史識觀照古今、中西方在文化、社會與經濟等層面的變遷。

【穿越時空長河】鐘聲再響,回到那年課堂教室 ── 我的知識嚮導許倬雲院士

二○二四年國際漢學界的大事之一,就是中央研究院的許倬雲院士,獲得第六屆唐獎漢學獎的殊榮。在得知許院士獲獎當下,身為後生晚輩,心頭湧起猶似「與有榮焉」的興奮之情。儘管,我與許院士僅有一堂課的緣分。

【穿越時空長河】交織歷史與生活對話的歌:研史、寫史、說史的許倬雲院士

許倬雲院士在一九四九年隨家人來臺,並即就讀臺灣大學,在名師教導下受到良好的史學訓練,一九五七年赴芝加哥大學東方學研究所深造,進入世界古文明史的領域,並研讀西方當代人文與社會科學名著,開拓了思想領域與視野,是臺灣戰後第一代接受西方學術思潮啟蒙的學者,因此在中國上古史的研究上開創了新的解釋與格局,對臺灣的史學發展影響甚鉅。晚年體悟歷史知識向大眾傳播的重要性,戮力於通論著作,深受廣大讀者喜愛。

王汎森:心量如果夠大,事情就小

歷史是培養人格的寶庫,它提供我們各種史例,成為各種人生的模本。

曾經有一位記者訪問我,談如何成為一個領袖,我說我不足以談這個問題。但是如果要我勉強舉一個例子,小提琴家穆特(Anne Sophie Mutter)說過一段話,要一個人成為航海家,先要給他看航海的美妙,他自己就有辦法逐步摸索達到。就是說先要給他一個vision,譬如大船航行世界的壯闊之美。vision一旦刻在心裡面之後,他便會設法學航海、造船等以實現這個vision。

來自地方社會的體驗——《關羽:由凡入神的歷史與想像》

在我看來,奇聞逸事類的文獻就是基於類似的久遠記憶而形成,它們從口耳相傳的階段開始就被不斷地重構,但這樣的重構並沒有削弱其價值。在本研究中,我並非僅僅將筆記小說中記載的個人關於神助的記憶看作史料,同時也將這些記載本身作為主要的研究對象。在本書中,我們將個人的主觀體驗看作有效的研究對象。

葉浩談《到不自由之路》:民主跳級生為何要重新思考「不自由」?

聯經出版邀請到國立政治大學政治學系副教授葉浩,以「在幻象、機器人與網軍的年代裡,民主該何去何從」為題,就最新翻譯出版的《到不自由之路》一書展開討論。誠如聯經出版總編輯涂豐恩在開場時點出,本場講座不僅談到了史奈德作為歷史學者如何梳理普丁極權背後的種種脈絡,更連繫到台灣的當下處境與歷史問題,從而引發我們重新思考「自由」、「民主」、「極權」等耳熟能詳的概念。

林載爵:《萬曆十五年》聯經版出版說明

一九七一年春天黃仁宇終於將費時七年的《十六世紀明代中國之財政與稅收》(Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Century Ming China)定稿,但要三年半後(一九七四年)才由英國劍橋大學出版社出版。這一年他又完成了題為《中國並不神袐》(China Is Not a Mystery)這本具有「望遠鏡般的視野」的著作,希望成為合適的中國歷史輔助教材,然而卻被出版社拒絕出版(本書要到一九八八年才由美國M.E. Sharpe 出版社以《中國大歷史》〔China: A Macro History〕之名出版)。

【意猶未盡的思想爭鋒】白立丁:徘徊在革命和社會之間——從《牛鬼蛇神錄》談起

對於文革到當下的思想而言,在「官方」和「非官方」二元主導敘事背後,卻共享着以把握「客觀歷史」爲基礎,試圖建立一種真理性的歷史解釋和價值判斷的衝動……

【意猶未盡的思想爭鋒】馬斯鳴:當代自由主義思潮的流變及缺陷

儘管自由主義的基本價值是對的,但是由於當代自由主義者在認知上的缺陷——他們對自由主義的認識是膚淺的、不完整的,浮在概念和價值上的。

【意猶未盡的思想爭鋒】劉波:「白左」污名化與反西方民族主義的合流

近年來,尤其是在2016年特朗普當選美國總統前後,中國網絡上的一個顯著現象便是所謂「白左」被污名化並承受攻擊……

【意猶未盡的思想交鋒】劉光:中國保守主義的智識誤區與審美移情

縱觀思想史,一個具有爭論性的話題往往會成為理解問題的突破口。2020年中國知識份子群體就美國大選的爭論卻格外值得關注。因為這一次問題關注點超越了本土,直指大洋彼岸。

史書美(Shu-mei Shih)

現任美國加州大學洛杉磯分校Irving & Jean Stone人文講座教授、比較文學系、亞洲語言文化系、亞美研究系合聘教授,國立臺灣師範大學臺文系榮譽講座教授。曾任香港大學中文學院陳漢賢伉儷講座教授,美國加大首任愛德華薩伊德(Edward W. Said)講座教授,美國比較文學學會會長等。華文著作包括《視覺與認同:華語語系呈現,表述》、《反離散:華語語系研究論》,合編《知識臺灣:臺灣理論的可能性》和《台灣理論關鍵詞》。

楊儒賓:為何我們仍須思考中華民國?

2023年的今天,身在臺灣的我們,為什麼仍要重新思考中華民國?有沒有一種嶄新目光,來重探中華民國與臺灣歷史之間的關係?清華大學哲學研究所教授楊儒賓近月出版了新書《思考中華民國》,本書從現代化轉型的角度出發,試圖撥開「中華民國在臺灣」的既定想像,在歷史洪流中重新辨認出中華民國的樣貌。7月16日,楊儒賓蒞臨聯經書房,以「當『中華』遇上『民國』:談民國理念在歷史上的獨特意義」為題,開展了一場非常深入的新書發表會。

郭金芳:全球冷戰時期下的「一個中國」論述與體育外交競逐

「體育外交」在體育研究或者外交研究並不是熱門主題,而且經常被放置於文化外交或國民外交等脈絡之中,但是,從1952年蘇聯重新參加奧運後,體育活動也成為冷戰時期美蘇兩大陣營外交宣傳的手段……

盤點各國在俄烏戰爭中的站位——如何理解戰略抉擇?

除了距離與安全之外,體系因素還包括了延伸關係與戰略三角。這是說一個國家對於另一個國家的態度可能受到第三個國家的影響……與美國友善的東亞與澳紐就在「朋友的敵人是敵人」的狀況之下,一一表態支持對俄羅斯的敵對態度。