思想史學者與心學家,現職擔任國立東華大學洄瀾學院院長兼縱谷跨域書院學士學位學程主任,洄瀾學院通識教育中心與人文社會科學學院華語文教學暨書法國際碩士班合聘教授。國立清華大學歷史學博士與碩士,私立東吳大學中文系學士,曾擔任國立臺灣師範大學科學教育中心博士後研究員,創立海峽兩岸心理諮詢協會,擔任創會理事長與榮譽理事長。曾任國立東華大學共同教育委員會主委兼大一不分系學士班主任、國立東華大學通識教育中心主任、國立宜蘭大學博雅教育中心主任兼生命教育研究室召集人。

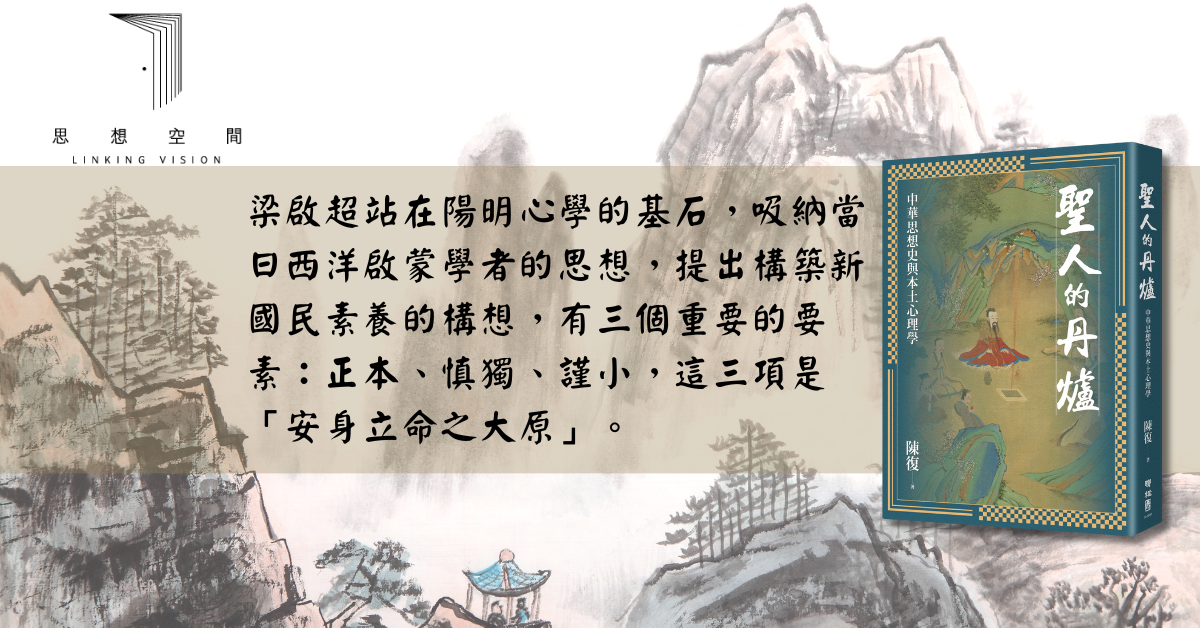

長期關注於實驗教育、生命教育與通識教育這三個領域,其辦理的縱谷跨域書院學士學位學程藉由特殊選才凝聚出一批各具才藝的青年學子,共同藉由專題發展專業,並展開在地實踐。他窮盡心血鑽研中華思想與中華文化的各種議題,同時思考如何將這些議題應用於社會中,其專業研究在齊文化與齊學術、陽明學與中國現代化、本土心理學、心學心理學暨華人本土社會科學,更將這些研究成果發展到應用類的心理諮詢領域,稱作智慧諮詢。

陳復擅寫詩文,倡導與實踐心學來復興中華文化,但這個過程不是復古,而是創新。曾榮獲《亞洲週刊》(第21期)公布第六屆全球傑出青年領袖大獎。著有《心學工夫論》(2005)、《書院精神與中華文化》(2005)、《先秦齊文化的淵源與發展》(2009)、《戰國齊學術的特徵與影響》(2009)與《心學風雲記:王陽明帶你打土匪》(2018)、《王子精靈法則:陽明心學智慧記》(2018)、《轉道成知:華人本土社會科學的突圍》(2020)等書。

Be First to Comment