【美好年代】林雪虹:我們往何處去

最近我一直在想搬到天津這件事。這座城市對我們具有特殊的意義……十七年前,我們在那裡相遇,很快便墜入愛河,輕易就說出「執子之手,與子偕老」這樣的話。一切都是新奇、刺激的。這是我對這座城市最初的感受。我將在這裡生活兩年。在此以前我從未去過任何國家。我作為旅居者的身份將由此確立。

最近我一直在想搬到天津這件事。這座城市對我們具有特殊的意義……十七年前,我們在那裡相遇,很快便墜入愛河,輕易就說出「執子之手,與子偕老」這樣的話。一切都是新奇、刺激的。這是我對這座城市最初的感受。我將在這裡生活兩年。在此以前我從未去過任何國家。我作為旅居者的身份將由此確立。

2021年12月13日,國立交通大學社會與文化研究所邀請到了密西根大學歷史與人類學博士蔡秀敏,以「成為馬來世界的華人:殖民、移民與新加坡歷史」舉辦講座,談及對於「華人離散」論述的質疑與反思……

郭于華老師為北京清華大學社會學系教授,多年來關心中國的社會轉型、農民工狀況與權益、城鄉關係、農村演變、城市居民維權行動等,廣受關注的作品包括《傾聽底層》、《受苦人的講述:驥村歷史與一種文明的邏輯》等。近年郭老師的著作不多……

雖然轉型正義的口號甚囂塵上,但是我們也注意到一個饒富興味的現象:絕大部分倡導轉型正義概念的,都是泛綠或親綠的學者及團體;而泛藍或親藍的學者及團體,則刻意不觸及這個問題,或是以嘲諷、否定的態度看待這個問題。

許多學者和思想家討論轉型正義的動機,主要也是為了未來,為了「讓它不要再發生」(never again)。雖然過去的裂痕和傷痛,經常阻礙未來的共存和合作;可是遺忘過去,過去可能在未來重現。歷史正義和歷史真相在防止過去重現上,可能扮演重要的角色。

台灣的民主轉型至今,將近20年過去了,我們對這項民主社會最重要的道德問題之處理,態度仍然是勉強的、不完整的。相較於比台灣更窮、更「落後」的國家在處理轉型正義上所獲得的成就,台灣的表現並不令人驕傲。

聯經引進了紐約大學哲學系教授山繆.薛富勒的《未來關我什麼事?點擊跨世代超連結,開啟永續發展的哲學式思辨》,延續作者之前在《我們為何期待來生?》的論點,談論我們為何要關注未來世代……

一談起史碧瓦克,她便抱怨:「我最大的不滿是,後殖民研究,庶民研究,這些她所建立領域都崩塌了,史碧瓦克在最近的文章裡面說她已經離開後殖民研究,她現在要的是島嶼思考(island thinking)。她捨棄了一切她所建立的,那些她所建立起來的、她現在都不要了,而我,卻還在這裡。」

在全球當代人文社會學科的學術圈之中,只要一提到印度裔學者蓋雅翠 · 史碧瓦克(Gayatri C. Spivak),首先想到的應該是她最著名、發表於1988年的文章〈底層階級能發言嗎?〉,這篇文章經過了30餘年的散佈傳播,影響力無遠弗屆。

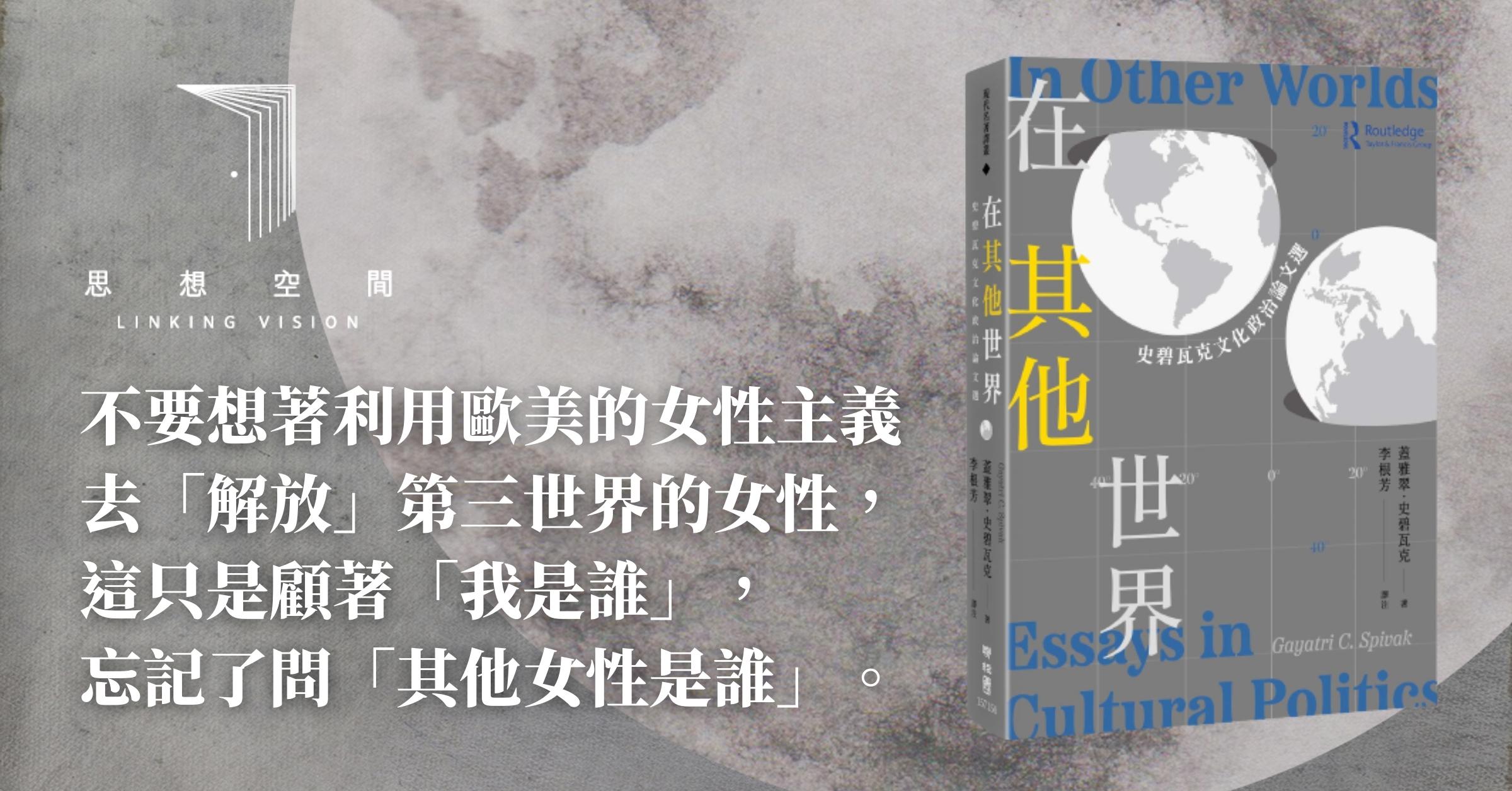

《在其他世界——史碧瓦克文化政治論文選》是史碧瓦克第二本著作,代表著她從博士論文階段的英語文學研究,轉而邁向後殖民研究的重要階段……