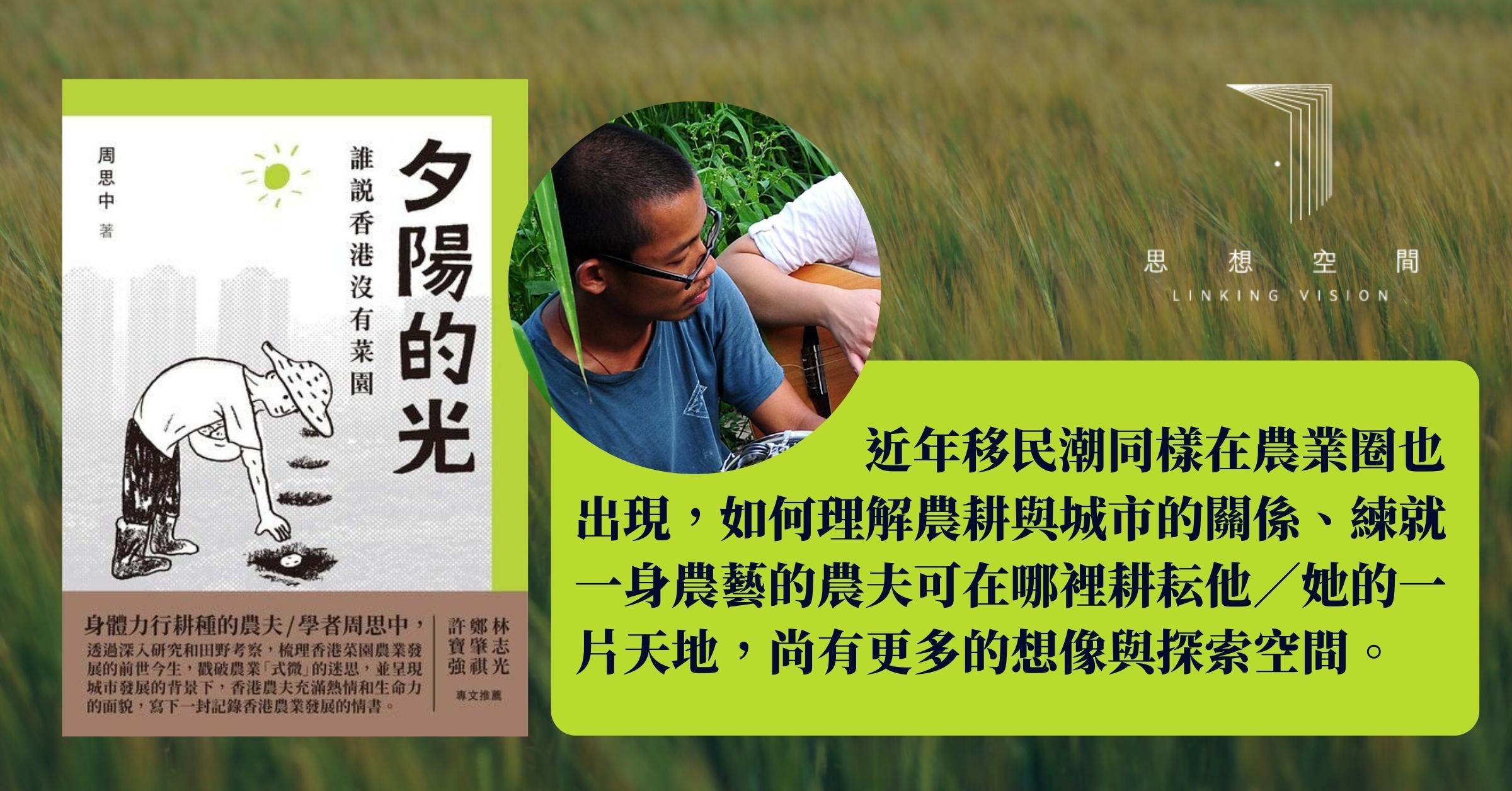

【鴨巴甸讀書札記】在充滿變數的時代,學習與植物打交道——周思中的香港耕種實踐

這本書不是關於誰的個人故事,而是把包括作者在內的香港菜園農夫們放回一個更大的社群網絡以及歷史時間線上,立體地展示他們的故事。

這本書不是關於誰的個人故事,而是把包括作者在內的香港菜園農夫們放回一個更大的社群網絡以及歷史時間線上,立體地展示他們的故事。

「內在他者」是筆者近年出入莊子「氣的思想」與尼采「力的美學」之間,進行跨文化對話所結晶出來的概念。從跨文化的進路探討莊子.尼采哲學以及由此展開的現代性反思。

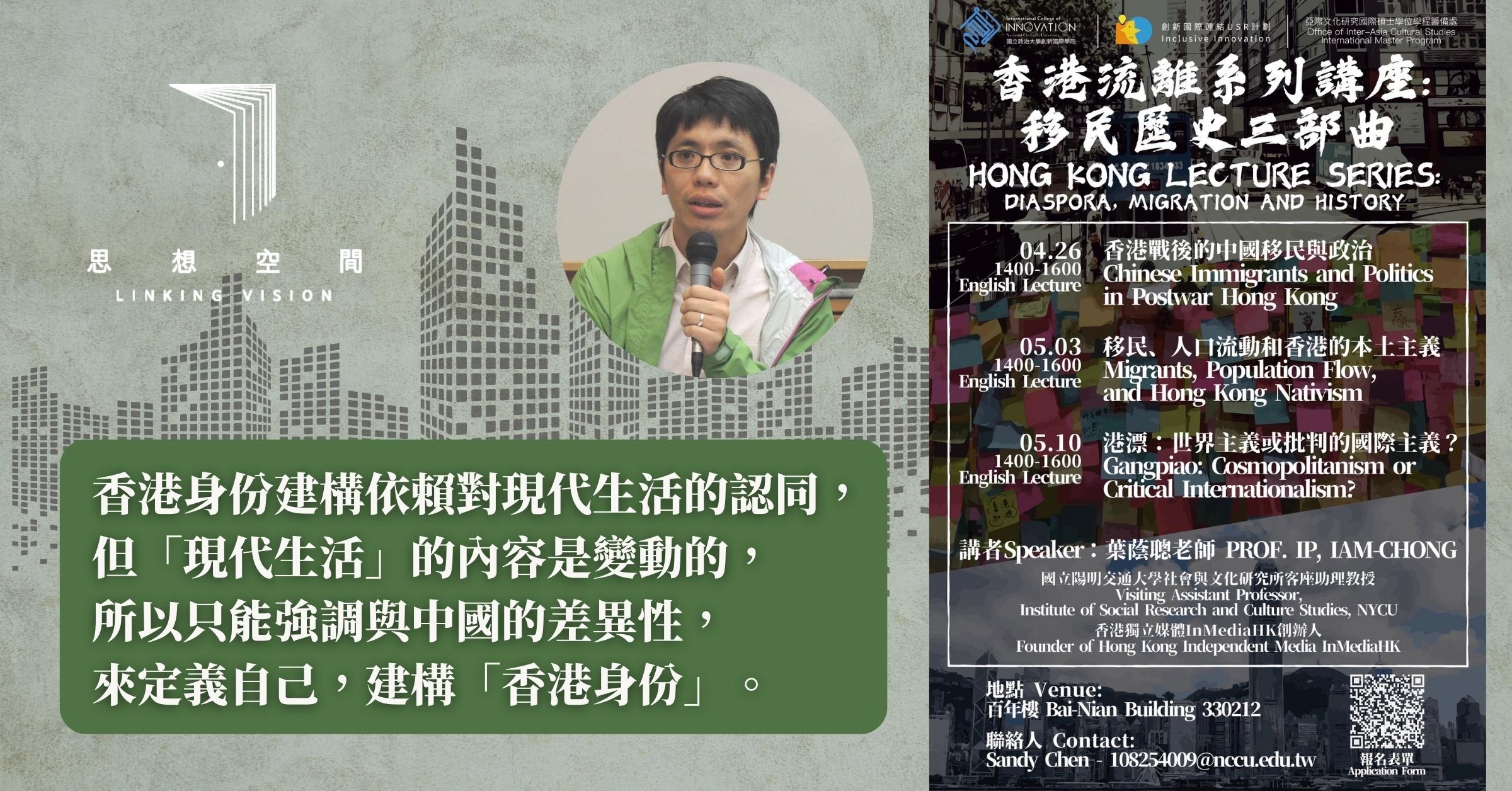

2022年4至5月,「香港流離系列講座:移民歷史三部曲」特邀香港學者葉蔭聰,帶領讀者一同走進香港移民大歷史進程。「移民、人口流動和香港的本土主義」為主題,探討……

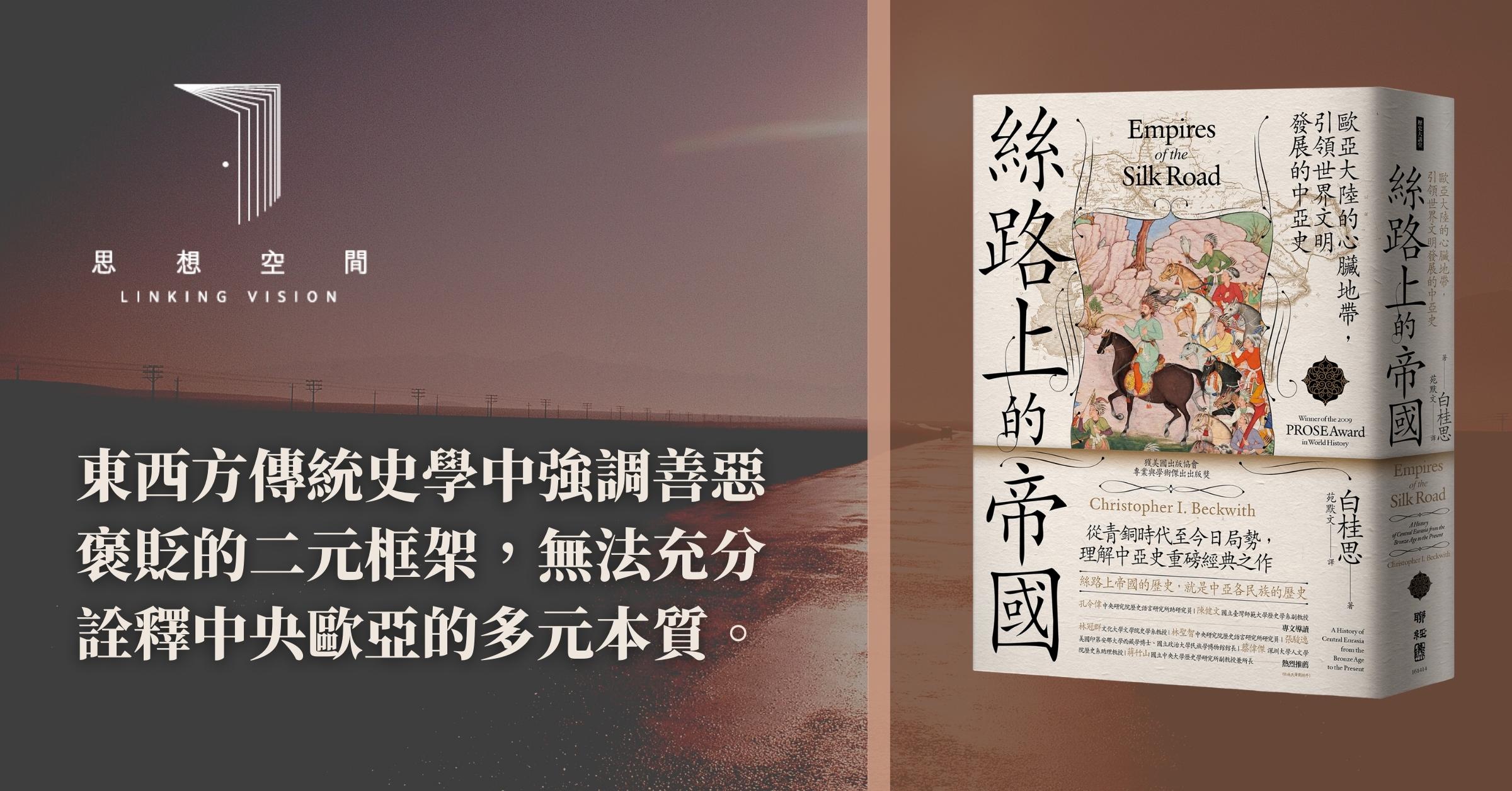

《絲路上的帝國》以歷史時期的中央歐亞為出發,進而觀照古今的歷史觀點,頗富有挑戰性與思辨性,對於開闊台灣乃至於華文世界讀者的歷史思維以及人文視野而言,具有相當意義。

擁有並實踐內在價值的能力, 不一定帶來財富名位。更甚者,在一個不公義的制度內,實踐內在價值可能會令你失去工作。孔子最重要的提醒,是不要用有違正道的手段追求外在價值。

董啟章分享了自身對小說形式的探索;而黃念欣則從聲音、字形到字體,討論香港文學經驗如何印刻著說話者的思想情感、性格特質和文化背景,而成為有別於其他文學經驗的獨立存在。

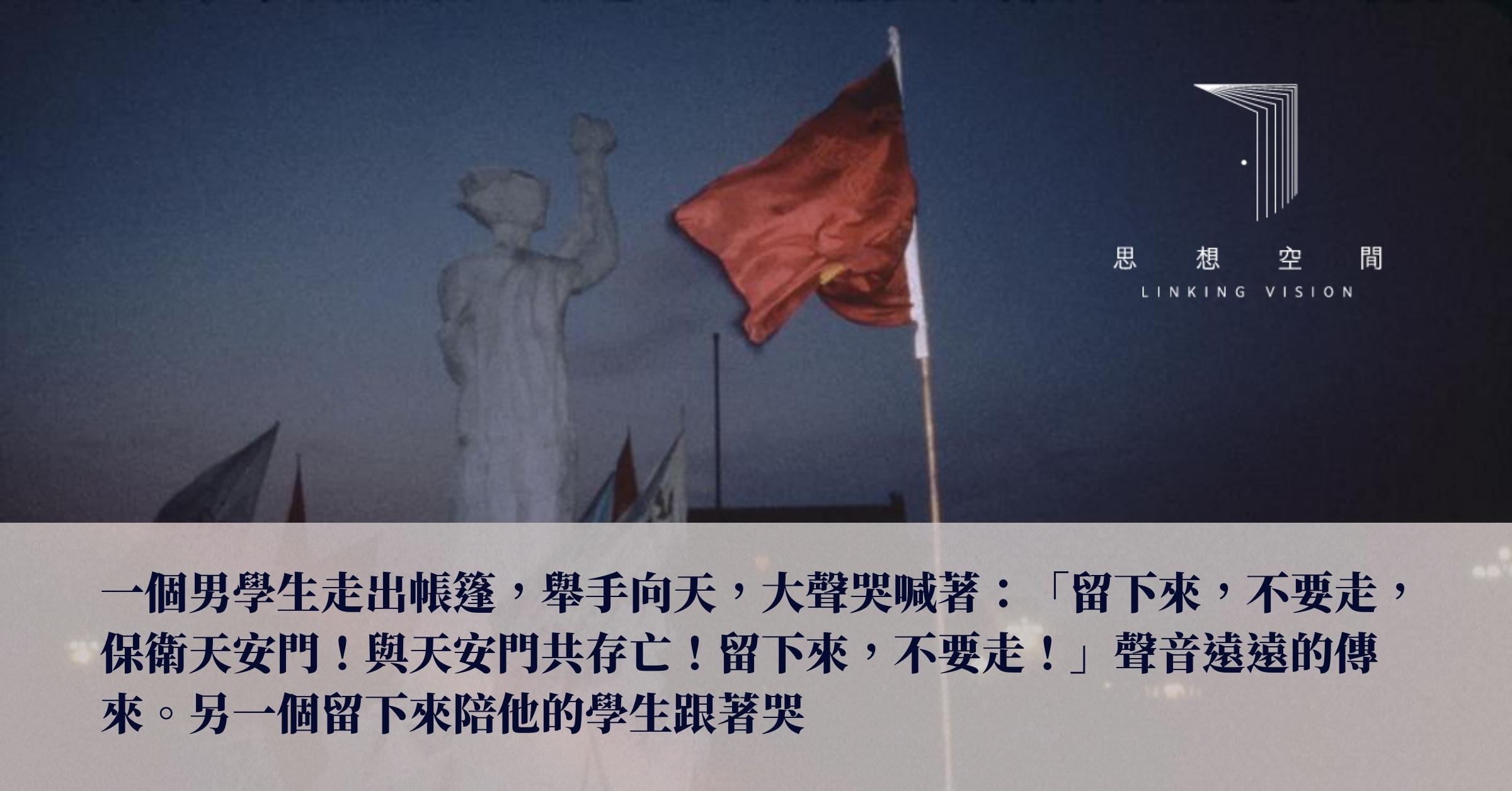

1989年6月4日凌晨,楊渡在目睹長安大街解放軍對北京平民開槍後,由地陪帶領回到飯店,其後與另一位台灣記者徐宗懋會合並重返天安門廣場,記錄下廣場黑夜發生的事情。

2022年3月19日,《南島學堂》小誌舉辦線上講座,以「與馬來西亞社會平行的難民和移工群體於疫情期間的困境和挑戰」及「伊斯蘭,社交媒體和多元共存」為題展開討論。

在東西方文化中,莊子與尼采可說是各自代表著兩個最魅力無窮的哲學異類。在劉滄龍教授《內在他者:莊子・尼采》書中,兩者的相遇卻構成了一個讓人困惑的哲學命題…

在上一篇文章中,我們介紹了馬賽爾思想的一些基本面向。當然,馬賽爾的洞見繁多,難以寥寥說盡,因此在這篇文章,我們將聚焦就其關於絕望與盼望的辯證討論,再作一些解釋。