陳致:「士不可以不弘毅」——懷念余英時先生

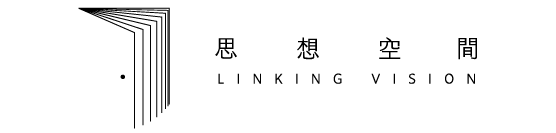

陳致

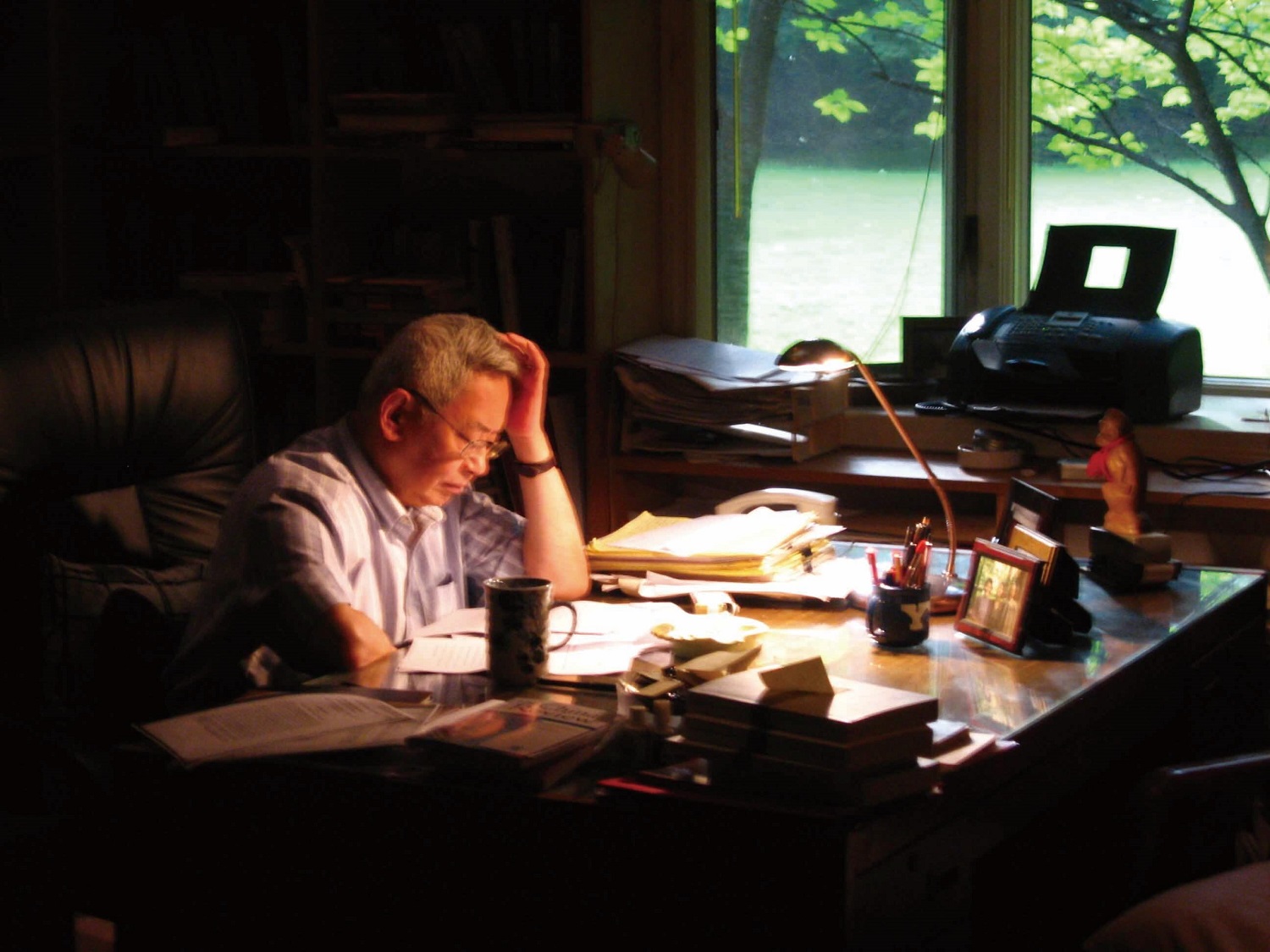

八月一日余先生仙逝,八月五日才得到消息時頗感意外,十分震慟。我上次回港時曾與余先生通過電話,電話中感覺先生聲音健朗,並無異樣。不意遽而鶴馭,嗒然悵惘,久久不能平復。先生為人曠達,於生死並無掛礙,但我作為學生輩,仍覺萬般不捨。想起之前與先生相識,相交的種種,三十餘年宛如目前。

林載爵:辭長不殺,真非得已——由短序變專書:余英時先生與聯經的因緣

林載爵

「我和聯經之間從一開始便遠遠超出了作者和出版家的契約關係。我每次在聯經出版一本書,都覺得是一次友情的交流。」

陳健民:吹盡狂沙始到金

陳健民

余教授一生致力汲取中國傳統的精華,棄其糟粕;而對西方「為知識而知識」的科學精神和民主理念則推祟備致,故筆耕不絕,以求架接至中華文化之中。此等文化抱懷未必能實現於一時,但在自身的人格學問中已得盡現。

蘇曉康:當余英時說「我在哪裡,哪裡就是中國」

蘇曉康

中國不斷派人赴美造訪余府,從安徽省地縣各級的父母官,到統戰人員,絡繹不絕,來盼迎余英時回鄉,光宗耀祖,以他重視「親情」的傳統觀念,不會拒人於門外,但是至今沒有人成功過。

他在中國看到了什麼?他似乎沒有留下文字,我僅只一次聽他說起,他回老家後發現,余家一族留在中國的後裔,竟然無人受過高等教育,言及此情,余先生的悲切,是我從未見過的。

董橋:我的朋友余英時

董橋

讀余先生的著述我欣喜的是樹上的棗子余先生都採集了放進幾個竹籃裏任人分辨生的熟的酸的甜的,樂趣無窮。步步深讀之後我慢慢體會出一個歷史學家不可不具備的錚錚的風骨和鐵打的道義。那是家國情懷的昇華更是亂世士人照亮歧路亡羊的一盞明燈。我的感覺是我終於走出歷史昏暗的隧道消受曙光的庇佑。

這是決定我一生命運的關鍵時刻:余英時談香港與新亞書院

余英時

從燕京大學轉入新亞書院,從北京移居香港,這是我生命史上一個最重大的轉折點:我的人生徹頭徹尾地改變了。然而這是偶然中的偶然,當時我對此絲毫沒有意識到。

偶思往事立殘陽⋯⋯當時只道是尋常──向余英時老師問學的日子

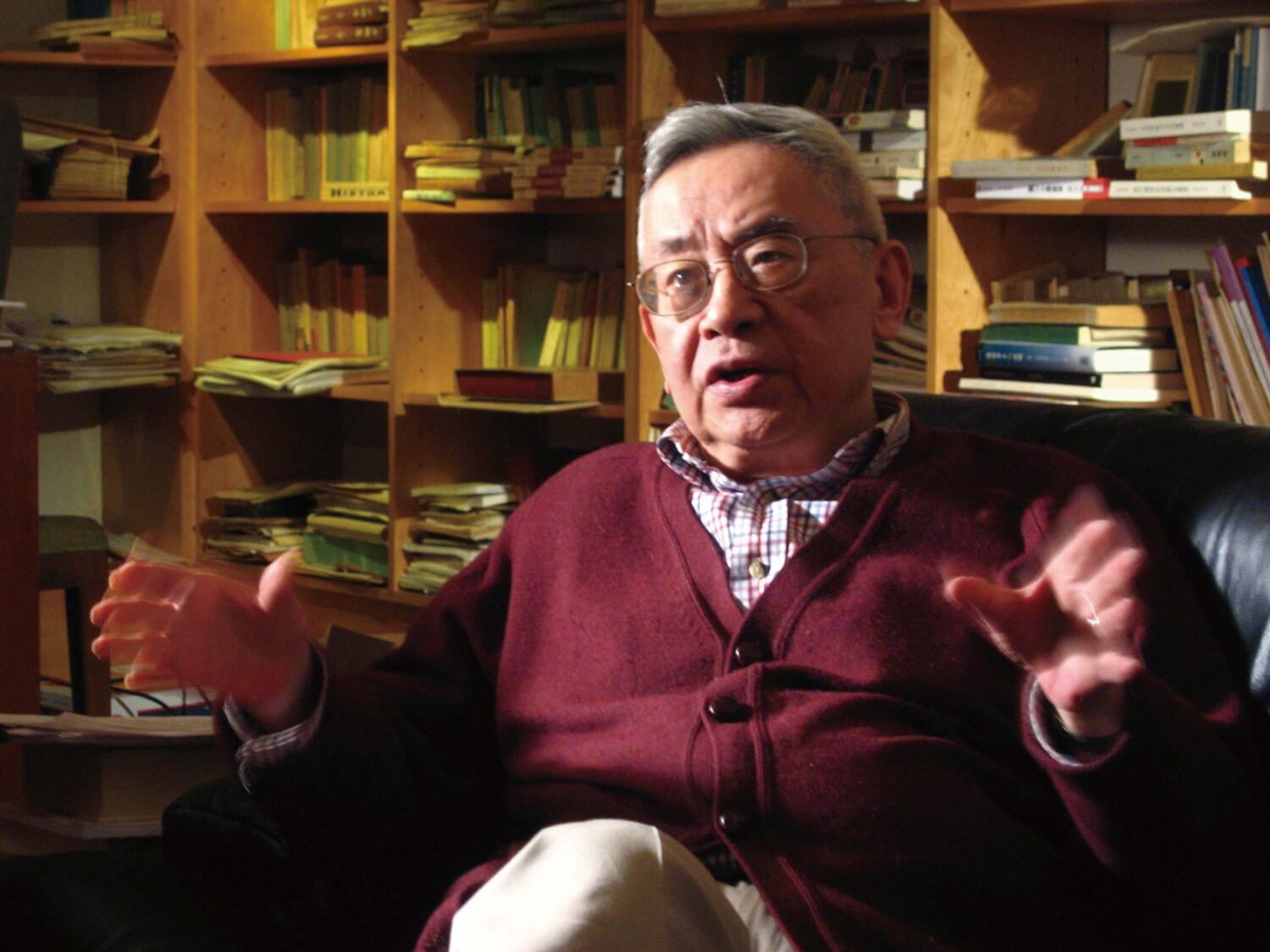

王汎森

余先生是一位「休休有容」、「含弘光大」的學者,始終相信人性中較為美好的一面,並以身教向我們展示這一點。至於他的學問、天資、創造力、努力與成就,就更不在話下了。