這個星期來,我常念想余先生,常想到先生府上掛著的一幅楹聯:「未成小隱聊中隱,卻恐他鄉勝故鄉。」

八月五日早上醒來,微信中便有友人告知余英時先生逝世的噩耗,並向我確認。我馬上電話余府,但電話已設置忙音。隨後看到中研院的訃告,余先生真的走了。整個一天心緒恍惚,除了請友人將我給余先生九秩頌壽時寫的短文《溫潤而見風骨》轉成微信,以志追念外,全無心情做其它事了。至晚間,又有友人囑我該寫點什麼。我記憶中最先呈現的是余先生經常對我講,他晚年最自樂與追求的,就是像顧炎武的《日知錄》所表達的,每天讀書獲得一點新知。我始終以為余先生講顧炎武,日知只是一半,故提筆寫下:「博學於文,廿載師說繫夢思;行己有恥,通體道義發新枝。」並題記:「昨睡前念起,覽余師之《會友集》。晨起噩耗驟來,恍惚終日。二十年來先生每以炎武自況,書之以志哀傷。辛醜立秋前二日。」

此後數日,有關余先生的生平與學術,網路上紛至遝來,其中,極大部分沒有超出我的認知。在悼念與緬懷的主流聲音外,也夾著一些雜音,甚至是極刺耳的雜訊。余先生已是進入歷史中的人物,而且是處於複雜歷史過程中特立獨行的知識人。對於這樣的人,局外人往往是很難真正理解與體會的,因為論跡容易論心難,像余先生這樣學貫中西,博古通今的學人,他的精神世界既一貫又豐富,既涵張力又達圓融,並不是很簡單能概而言之的。至於毀譽,聲名隆盛,謗議相隨,幾乎是古今通例,實在更不足以議了。

我最後一次見余先生是美國當地時間2019年4月2日近午。那天專程從杜克飛紐約,再轉火車去普林斯頓給他老人家頌壽。到時,先生照例尚未起來,師母開車帶我去普大看新蓋的藝術樓,等下午1:30回府上,先生已睡起在等我們了。

距上次見面已近八年,相見自然是非常開心。余先生告知因為用激素,所以人胖許多,但除了耳朵時背,走路較往日顯老邁,尤其是行動後氣喘需息,其餘皆好。先生幾年前曾生過一場大病,但具體從來不談起,師母每次也欲言又止。也就是那場病後,他從年輕時就抽得很兇的煙,從煙斗到香煙,都戒了。這次好像茶也只喝淡的,或改只喝開水了,這個記不清了。直到今年的一次電話,師母才告知我,先生那場病共化療或放療達四十二次,具體什麼病,師母沒說。師母還告訴我,每次陪先生去,她只能留在外面,先生自己進出,始終很樂觀、堅耐。這次見先生,他依舊樂觀,除了剛見面時,稍及自己身體數語,而且說很好,便只言其它了。

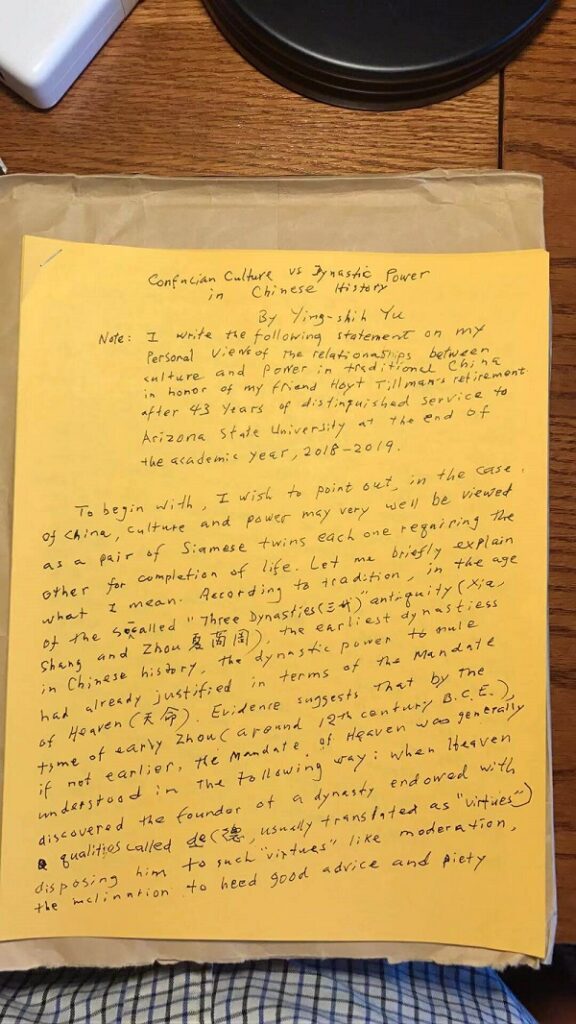

落座後,余先生講,人老了,什麼理論、學術都不重要了,最珍惜的便是人世間的溫情了。我知道,這是余先生在表達他很高興我去看望他。學術幾乎就是他生命的核心內容,又怎麼會真的不重要呢。當然,余先生講的話,也毫無疑問是真心話,只是不能作簡單理解。由此聯想到,脫離語境的古人語錄,表面的文字義與真實的指義實在是需要費思量的。我接著向余先生報告前幾天田浩教授在亞利桑那主辦的「中國歷史上的權力與文化國際學術研討會」的情況,余先生聽得很認真,他還專門為會議手寫了十七頁的英文論文Confucian Culture VS Dynastic Power in Chinese History。我把自己的會議文稿《權力世界中的思想盛衰悖論:以胡瑗湖學為例》也呈交先生指正。

隨後又聊及詩、字,我打開手機,把新寫的「流水無聲映日斜,晝夜不舍向天涯。江湖時時起風波,不喜不懼作浪花」呈先生與師母一哂,他們很開心,誇我有進步,自然是鼓勵我。師母建議先生酬和一首,先生說酬和須興起,先抄下,待興來和之。這次給先生頌壽,我從杭州給二老各帶一條真絲圍巾,另帶一支湖筆、一小盒明前龍井、一個畫著豐子愷兒戲圖的布袋。師母回贈我一個玻璃鎮紙,是專門從Hamilton買的工藝品。先生與師母待人總是非常用心的,常常見之於這種細微處。

那天1:30先生起床,一起外出吃了壽麵,回府上聊天,晚餐再外出吃,直到8:30先送二老回家,我離開,長達七小時與先生、師母閒聊,先生一直精神不錯。除了前面談及的會議情況外,先生對國內同道頗多關心,他問及陳來、葛兆光的近況,囑我回國代問候。聊天也總是隨興的。余先生對著師母講,也是對我講:你來看我,現在讓我想及錢先生九十壽時,我去看他。先生講這話後,停頓了一會,眼睛裡流露出一些思念。余先生對錢先生的感情很深,他曾對我講,錢先生是進入他生命中的人。由此,師母又聊及錢先生門下的一些趣事。師母在講述那些人與事時,先生便笑聽不語。然後話題不知又怎麼轉到余先生在哈佛的讀書,便講到了史華慈與費正清,講到田浩當年博士畢業求職亞利桑那時,余先生與史華慈如何相約推薦,云云。總之,話題伴隨著時光在流轉。當我最後送先生與師母回到家,先生與我緊握著手相擁而別時,我頗感悵然。

上週六,林載爵兄來信告知,聯經出版公司籌劃線上紀念專輯,問我能否寫一篇短文,一周交稿。我當時回覆:「試試吧,心情有點低落。如寫出,呈兄。」這個星期來,我常念想余先生,常想到先生府上掛著的一幅楹聯:「未成小隱聊中隱,卻恐他鄉勝故鄉。」那是師母父親雪翁為余先生新居書寫的,款文云「英時近集坡公詩句放翁詞句為楹貼囑書之」,落款是「丁巳秋日」。丁巳是1977年,上一年,楊聯陞先生題贈余先生:「何必家園柳?灼然獅子兒!」兩聯相映,雖然那是幾十年前了,但余先生的心志情懷與不得已恐未變,亦難變。這周來,每念及此,心境寂寥。今天又是周六,一周到了,想來還是應該寫點以為紀念,便拉雜地追記與余先生最後的相見。

辛丑出伏後一日於恕園

Be First to Comment