余教授一生致力汲取中國傳統的精華,棄其糟粕;而對西方「為知識而知識」的科學精神和民主理念則推祟備致,故筆耕不絕,以求嫁接至中華文化之中。此等文化抱懷未必能實現於一時,但在自身的人格學問中已得盡現。

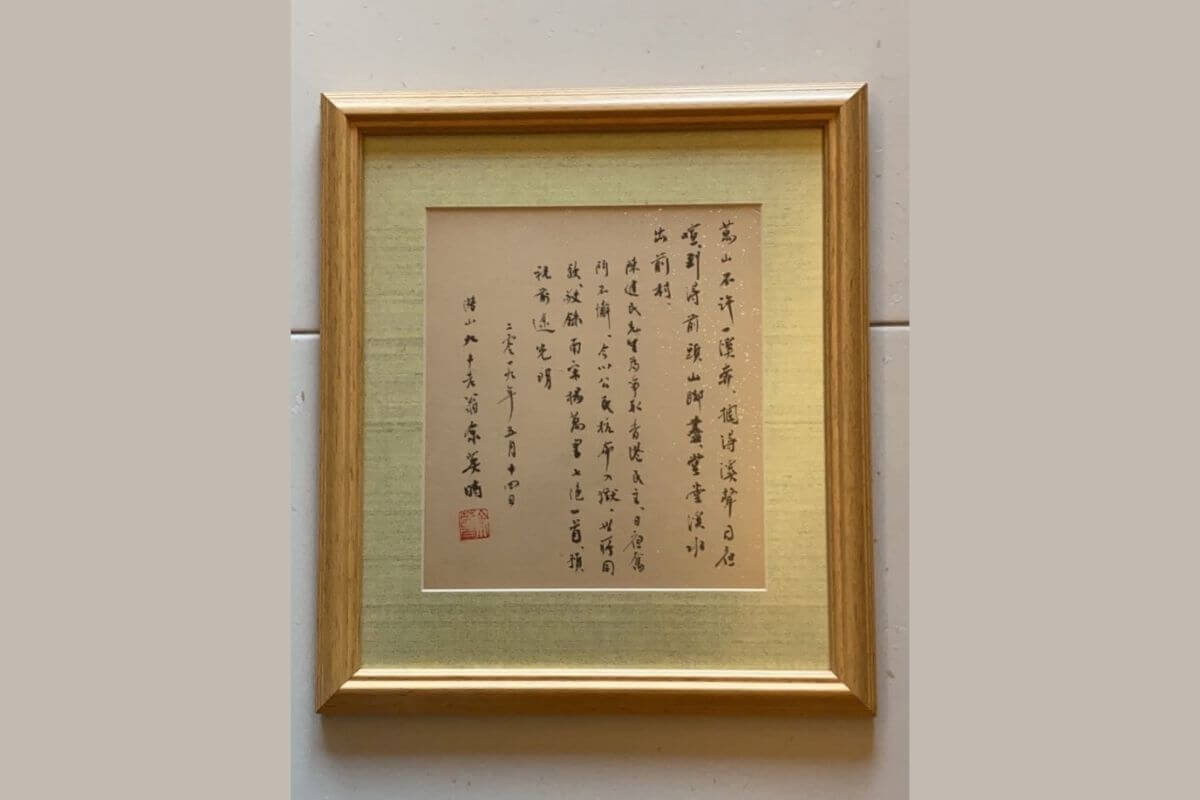

一直景仰余英時教授的學問與人格,但在我入讀香港中文大學和美國耶魯大學時,先生均已轉往他校任教,緣慳一面,誠為可惜。因此,當我在2019年4月因「佔中案」鋃鐺入獄,收到好友陳祖為從普林斯頓大學轉來余教授送贈的墨寶,內心的激動難以言喻。

余教授相贈的,是南宋楊萬里七絕一首: 「萬山不許一溪奔,攔得溪聲日夜喧。 到得前頭山腳盡,堂堂溪水出前村。」這是對任何一位為理想奮鬥、卻遭遇重重挫折的人的最好鼓勵。胡適一生推動新文化運動,又鼓吹中國自由民主之路,對此詩分外鍾情。余教授對中國五四運動以來徹底反儒家的主張有所保留,卻基本贊同胡適等人的政治理念。但他追隨的是以「道統」制衡「政統」的士人理想,期盼在當時的國共兩黨之間,形成公共知識分子的「第三勢力」,而非像胡適般寄託於國民黨的復興。職是之故,余教授一直與兩岸政府保持距離,專注研究之餘,以獨立姿態月旦政事。

近年余教授的著作在中國被禁,有說是因為他支持佔中運動。我猶記得在2013年與戴耀庭和朱耀明牧師發動「讓愛與和平佔領中環」運動時,港人對「公民抗命」的概念仍非常陌生,而建制中人一味指責我們鼓吹違法,對運動要求參加者遵從最高的非暴力原則(包括不能與警察發生肢體和語言衝突)、佔領後自首、對合理控罪不抗辯等等視而不見,更莫說反思何以有識之士甘願以身犯險。鮮有如余教授般德高望重的學者,公開肯定我們是秉承公民抗命的傳統,以和平手段爭取民主。

香港除了戴耀廷和我以外,亦有一批敢言的中年學者,透過撰文或演講傳播民主理念。其餘的學者多被沉重的學術出版壓力所困,為了在國際期刊出論文,社科學者對研究本土課題亦有遲疑,更遑論政策研究了。而大學管理層或基於自身保守的政治傾向、或礙於仰賴政府經費,對民主運動不是噤若寒蟬,便是成為暴政的共謀。香港大學法律學院前院長陳文敏的副校長任命,被校委會橫加干預——現在連當兼任教授都被口誅筆伐,民意研究計劃黯然離開大學,戴耀廷更被大學辭退。在如此功利和恐懼的氛圍下,我一面兼顧繁重的教研工作,一面在中國大陸和香港推動公民社會,難免有失落的時候。但余教授認為知識分子應有的品質是「不武斷、容忍、有通識、超越的精神和批判的態度」(見《論士衡史》第3頁),他身體力行,更雪中送炭,我怎能不動容?

但余教授對我影響最深的,仍然是他對中國傳統文化與現代化問題的研究。

我在獄中時,細讀他的《歷史與思想》,深感他對徹底否定傳統儒家思想造成無根的現代化的憂慮。先生著力最深的,是要清理歷代黃老、法家等對儒家思想的扭曲,即合理化絕對皇權和尊君卑臣的格局,重拾孟子「君輕」論、荀子「從道不從君」,以至孔子所承繼的「庶人議政」傳統。他在《論士衡史》中,更認為儒家的仁和恕、墨家的兼愛、道家的無為而治和佛家的眾生平等與西方民主精神契合。

我探索中國民主化之路時,一直著力研究公民社會如何生成。事關世界上不少國家正是由公民社會引發民主運動,而待轉型成功後,公民社會繼續扮演鞏固和深化民主的角色。但學者Richard Madsen指出,「公民社會」在中國文化中無所根據,連「社會」一詞亦是在晚清從日本引入。Philip Huang(黃宗智)則認為,中國傳統社會已存在一個由宗族、宗教等組織構成、相對自主的社會空間,但他只稱之為「第三領域」(The Third Realm),不是西方概念中的「公民社會」,因為該領域並無抗衡國家的角色。因此之故,即使有學者定義公民社會為一個「自我組織的社會結構」(a structure of self-organization),中國傳統中因為缺乏個人權利和制衡皇權的思想,單有自我組織,亦只能稱之為「民間社會」而非「公民社會」。

順著這個思路,想要在中國建設公民社會,必須觸及文化理念的問題,而自然會追索至西方公民社會理念的緣起。讀Adam B. Seligman的 Idea of Civil Society,便了解到18世紀啟蒙時期,洛克、亞當斯密等倡導的自由主義是公民社會的基石:個人的自由和幸福是至高無尚的、反對政府過度的于預、尊重個人理性的選擇。公民社會的核心,是以集體的力量制衡公權力,保障個人的權利和自由。由此推之,中國公民社會之所以難產,便是因為自由主義在傳統文化中基礎薄弱。

但這種論斷仍流於粗疏,乃因未觀公民社會的全豹。近年西方興起的「社群主義」(communitarianism),正是批判自由主義獨大會導至個人權利的泛濫,窒礙社群的運轉,最終令公民社會失效。社群主義者指出,他們並不反對自由主義,只是必須在個人權利以外,同時強調公民責任與參與。他們追溯美國建國初期的「共和主義」精神,亦即 Democracy in America一書中所述的「心靈的習慣」(habits of the heart),強調要積極參與在群體的生活方能保障個人的自由。

由此可見,中國傳統中亦非完全沒有公民社會的理念。正如余英時教授所述,在宗族、學校、鄉約、會館中,士人都成為民間社會的領導,地方的治理亦要靠村民積極的參與,這不失是社群主義的雛形。當前中國要補充的是自由主義的權利理念,但亦無需全盤否定傳統民間社會的精神,這是余教授對我研究中國文化與公民社會的重要提點。

余教授一生致力汲取中國傳統的精華,棄其糟粕;而對西方「為知識而知識」的科學精神和民主理念則推祟備致,故筆耕不絕,以求嫁接至中華文化之中。好友陳祖為在臉書追悼余教授時,說從他待人接物中窺見中西文化最優美的部份如何契合——「一方面平等待人,尊重每個人的自由選擇,從不為自己建立門戶;另一方面又展示出一種不到處張揚的尊師重道、提攜後輩的古代精神。」余英時教授的文化抱懷未必能實現於一時,但在自身的人格學問中已證明契合的可能。「千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。」我們都見到先生的光芒!

Be First to Comment