文 / 林毓生(學者、中央研究院院士)

編按:2022年11月22日,著名學者、中央研究院院士林毓生先生過世,享壽88歲。林毓生早年就讀台灣大學歷史系,師從殷海光,后赴美留學,師從海耶克,但仍常與殷海光通信,直至殷先生去世。兩人在信件中無所不談,從留學瑣事到家庭碎務,從推薦書單到討論重要學術問題⋯⋯在書信文字中,我們亦能看到林先生的生平記憶、以及他在治學路途上的種種經驗與反思。(* 本文摘錄自《殷海光 · 林毓生書信錄》(三輝圖書、中央編譯出版社,2016),經「三輝圖書」授權轉載,小標題為編者擬。)

一九四八年年底,我隨父母偕弟妹從北京(那時稱作北平)移居台北,當時我十四歲。在北京時,就讀師大附中,至初二上。到台北後,考插班,進成功中學初二下就讀。高中時,改讀台北的師大附中。這正是「白色恐怖」很嚴重的時候,不過當時年紀小,並沒有感覺到什麼。現在回憶起來,只記得一件間接有關的事。我在北京時,已養成喜讀課外書的興趣,常在中午的休息時間去學校附近的琉璃廠逛書店。在台北讀中學時,有一天在國文老師家裡看到他有魯迅的《吶喊》與《彷徨》。我因在北京時已看過其中收錄的一些作品,但未曾看完,遂跟老師說是否可借給我拿回家看。老師欣然同意,卻很仔細用看過的《中央日報》把封面與封底包好後,才讓我放入書包中,並囑我閱後即還,不可借給別人。現在才知道,這種借閱禁書的行為,如被治安人員知道了,是很嚴重的事。

「你這一生要做什麼,當然由你自己決定。不過,你一旦決心要研究你關心的問題,我可以告訴你往哪個方向走,才是避免走冤枉路的正途。」

希望從歷史中找出中國的病根所在

我在中學時代,已經產生了強烈的愛國意識。因為喜歡閱讀五四人物的著作,已經了解了一些近現代中國悲慘的歷史經過及其由來。對同胞遭受的苦難,感同身受。常思將來當盡一己之力,設法改革中國的種種缺陷,以便同胞們可在將來,生活得合理、富足、有尊嚴。當時知識有限,但在閱讀報章雜誌與能找到的有關著作之後,曾直覺地感到:在許多待決的中國問題中,最根本的問題是政治領袖的素質問題。因為沒有真正有理想、有能力、有見識的政治領袖,而政治領袖的影響力比誰都大,所以別人在其他方面的努力,即使有一些成就,也被中國現代不同時期的自私、無能、既愚且陋的政治領袖所抵消泰半。(我這樣的想法,與許多和我同時代的青少年往往以為服從政治領袖的指示並對他的言行表示崇拜才是愛國行為,極為不同。為什麼我會在中學時代就有這樣的愛國思想,除了受到一些五四人物的啓蒙,自己努力獨立思考以外,對我而言至今仍然是個謎。)既然如此,中國將來的希望在於像我這樣的自知確實具有道德熱情、公正心胸與相當不錯的才智的人,應該出來從政,最好將來能成為國家的領袖,這樣國家才真正有希望、有前途。當時,年紀輕,不知天高地厚,加以受到曾國藩《原才》之類文章的影響,以及從小學起常被老師指派或被同學推舉擔任班長、學生會主席,使自己以為頗有領導衆人的能力。所以,在我少年的心靈中,遂有這樣當仁不讓、很令自己感到興奮的想法。(因為怕別人會以為我大言不慚,過於天真,所以除了家人與一二知交以外,從未向別人道及。)

我最後在大學裡念歷史系,主要是希望從歷史中找出中國的病根所在,以及得到對於過去政治領袖們的得失的深入了解,以備將來為國家做大事之需。我是懷着這樣的雄心壯志邁進台大的。可是,進入台大以後,接觸到下述幾個現象,使我感到很茫然:

(1)台大歷史系的師資,號稱集過去北大、清華與中大(中央大學)三校史學系教授的精華。然而,他們的課程(除了少數例外)大多相當瑣碎,主要是考證史實。考證史實——尤其是考證重大事件的史實,當然有一定的意義與貢獻,這是史學研究的基本工作。不過,不是每一事件的考證都有相同的意義。當時台大史學系的師長們的考證工作,許多失之於瑣屑。然而,他們卻以「為學問而學問」來辯解他們工作的價值,特別強調追求真理不可滲入世俗的、功利的考慮,並舉科學史上當初看來是瑣碎的研究,後來變成重大發現的例子,來說明他們的工作的意義。我對這樣冠冕堂皇的說辭,心中甚感不安,但當時卻想不出令人信服的論點來反駁他們,只是覺得這樣下去,我自己研讀歷史的目的——找出中國病根的基本所在——便難以達成了。〔一直到數年後我寫《中國人文的重建》(1982)最後一節,論析考證工作,無論本身做得如何精密,都不可能提出重大而原創的理論性問題的時候,這項心中的不安與困惑,才終於得到紓解。如果我們要對人文與社會問題謀求較徹底的解決之道,那麼,我們就必須找到一套系統性的解決問題的辦法。這種系統性的解決問題的辦法,必須建立在對人文與社會現象的系統性的理解之上。而只有在對人文與社會現象提出重大而原創的理論性問題之後,我們才可能對其進行系統性的理解。這種工作當然必須建築在確實可信的材料之上,所以,考證工作有時可能發揮關鍵的作用。不過,考證工作本身,卻無法取代這裡所說的,在學術研究的規範之下的理論性工作。另外需要指出的是,不是每一項理論性的工作都必然是正確的。換句話說,不是任何一項理論性的工作都是值得做的。此文已收入拙著《思想與人物》(台北:聯經,1983年初版,2001年第10次印行),第3—55頁;《中國傳統的創造性轉化》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,1992年第2次印行),第3—42頁。〕

(2)當時大學入學考試,已經開始實施聯考制(全省考生共同參加一次考試,錄取的考生根據其填報志願的前後與考試成績的高低,被分發到不同學校、不同科系中去)。在「白色恐怖」的陰影之下,絕大多數的家長都鼓勵,甚至強迫自己的子女報考實用、畢業後易謀出路、不易牽涉到政治問題的科系(醫、工、理、農)。不少文科生由於成績不夠好,無法被分發到實用科系中去,乃是根據其第二或第三志願,被分發到文學院來的。對於許多文學院的學生而言,因為本來就不打算攻讀文學院的科系,現在卻又勉強就讀了文學院的科系,而社會上的輿論又一致認為念文學院是沒有什麼前途的,所以他們的精神甚為消沉,心情很是萎靡。

校園中瀰漫着非常現實的氣氛。再加上蔣氏政權鑑於在大陸失敗的原因之一,是未能有效應付五四以來一脈相承的為民主與科學奮鬥的學生運動,它到台以後便使用其威權結構中可以使用的一切辦法,儘量把對五四的記憶從知識分子的心中抹去。另一方面,蔣氏政權則利用傳播媒體,製造「反攻大陸」的神話,在這個神話中,蔣介石被塑造成為「世界上反共的精神領袖」與「中華民族復興的救星」。

這些政治宣傳主要是在校園之外進行的。它在台大校園之內並未過分猖獗,不過,在五四的傳承已經被扼殺的背景之下,這樣的宣傳,配上「白色恐怖」的陰影,使同學們對於政治變得冷漠。許多文學院的同學是以上課抄抄筆記,課餘看看武俠小說來打發時間。另外,一些心靈較為敏感的同學,則變得玩世不恭,以調侃打諢度日。這樣的環境中,除了極少數的同學可與交談外,對我這個在中學時代已經看過一些五四人物的著作以及外國(尤其是十九世紀俄國)文學作品的翻譯,非常關心政治,心中經常被許多有關宇宙、人生、國家、社會與文化的問題所困惑的青年而言,當時的台大文學院是相當荒涼的。

就在這樣的背景之下,我在一九五五年秋季開始上剛從哈佛大學訪問歸來的殷海光先生的邏輯課。

作為純學術研究的邏輯,本是中性,並不涉及價值問題,本身也沒有任何政治意涵。邏輯學者的學術研究與他的政治立場也無必然的關聯。但,殷先生卻把邏輯講成使頭腦不受專制散布的愚昧與虛僞所矇騙的利器。他講課時,非常有條理,莊嚴而不拘謹,在詞鋒犀利的分析中,夾帶着道德的熱情和對中國與世界的關懷。他服膺五四初期所鼓吹的自由主義,常喜徵引阿克頓勳爵(Lord Acton)的名言——「權力傾向腐化,絕對的權力絕對地腐化」——來說明中國現代史的病根之一是沒有辦法限制與監督政治權力的擴張與濫用。他認為,引進英美文明發展出來的自由的價值、人權的觀念、民主的制度與建基於經驗的理性,才是中華民族應走的康莊大道。殷先生時常慨嘆,早期五四精神與風格在台灣的失落;而重振五四精神,徹底實現五四早期所揭櫫的自由、理性、法治與民主的目標,乃是救國的唯一道路。

在荒涼的校園內,茫然的心情下,聽到了殷先生那樣的宏論,對我而言,真是空谷足音!

於是,我在課後向他請教治學的途徑。殷先生知道我已看過一些五四人物的著作,覺得在當時相當難得,很樂意指導我。他說:中國人文與社會的研究,現在(五十年代)的水平,只能表達一些零碎的意見,系統性的、深入的理解,尚待將來。他自己由於成長過程中顛沛流離,以及後來在報紙雜誌上秉筆報國,花去許多時間與精力,所以尚未積累足夠的資源來做最根本、最艱深的研究。不過,他積數十年觀察與思考中國問題的經驗,以及研讀當代西方哲學的心得,可以提供兩項協助。第一,他有鑑別能力,可以提供學術的標準,可以告訴我什麼著作言之成理,見解深刻;什麼著作膚淺,不值一顧。第二,他可擔任交通警察。他說:「你這一生要做什麼,當然由你自己決定。不過,你一旦決心要研究你關心的問題,我可以告訴你往哪個方向走,才是避免走冤枉路的正途。」

我稟告殷先生,自己攻讀歷史的最大志趣是希望徹底找出中國的病根所在(當時未敢告訴老師,我最大的志趣是希望自己能夠變成一個政治領袖,不過,後來跟殷先生接觸較多,知道了一些二十世紀中國實際的政治情況以後,頓覺此一想法,太天真可笑了,除了倍感汗顏以外,棄之唯恐不及,詳見下文)。殷先生並未責備我的志趣大而無當、好高騖遠,反而認為有氣象,對之鼓勵有加。不過,他說:「你所要做的是極為艱難的事。如要在一生之中達到你的目的至一相當的程度,你必須作三項準備,其中兩項是長途的,另外一項短期之內便可獲得相當的成果。長途的準備是:(1)你必須藉助於現代西方社會科學發展出來的觀念與分析;你必須整合這些現代西方社會科學的成果於你的歷史解釋中,這樣才能把中國的根本問題分析出所以然來。(2)從理論上來講,中國的大病根也反映在代表早期五四思想的自由主義在中國的失敗上。如果我們認為引進英美文明所發展出來的自由的價值、人權的觀念與民主的制度至中國的泥土上,並使其茁壯地成長,是治國的大道,那麼,為什麼大致可以說代表此一思潮的早期五四思想,很快被相反方向各趨兩級的左右意識形態所取代了呢?是不是早期五四思潮所代表的英美式自由主義,由於揉雜着法國式與德國式顛覆英美式自由主義的成分,而根本不純正呢?即使早期五四人物對於英美式自由主義已有相當純正、深入的理解,是不是中國的客觀環境(傳統政治秩序的解體、帝國主義列強的侵逼等)也不可能允許它在中國順利地發展呢?從這個觀點來看,中國問題的焦點在於是否可能移植英美自由主義所蘊含的文化與制度及使其在中國泥土上生根的問題。〔當然不是指原樣照搬。將來英美式自由與民主的文化與制度如能相當成功地移植到中國來,它們也不可能與英美的原型完全一樣,但必須與原型共有許多特點以致不失其純正性,例如,政府的權力(立法權、行政權、司法權)必須分立,相互制衡(check and balance)。〕然而,在探討這一系列重大問題之前,你首先需要把英美自由主義所蘊含的文化(包括思想、符號、價值)與制度弄清楚。(3)前述兩項準備必須建立在堅實的外文能力上。你必須儘快把英文學好,必須達到直接閱讀西方第一流學術著作而不感到吃力的程度。前述兩項準備是非積年累月不為功的;但,這最後一項準備,希望在一年之內就可完成。」

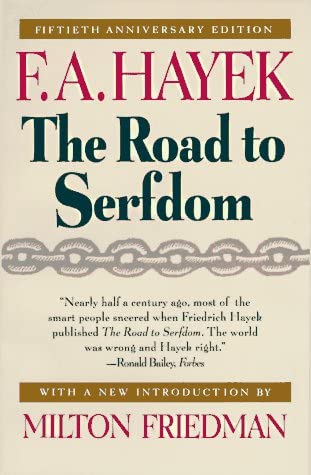

拿到那筆遠超過我想象的稿費後,除了買水果、點心,拿回家孝敬父母與弟妹分享外,我覺得最有意義的花用辦法是:訂購一本原版的海耶克先生的名著The Road to Serfdom(《到奴役之路》)。

自由主義與《到奴役之路》

我從讀小學開始,對父母與敬仰的師長的教導,一向是以虔誠之心接受的。殷先生的這一番話,更是影響了我的一生。校園周遭的荒涼,頓時變得與我很是疏遠,心中的茫然也如撥雲霧而見青天!當時雖然對於身邊所見之種種仍難免憤慨;然而,自覺那些現象與我個人卻不甚相干了,自然也就不會受其影響。我在思想上受到殷先生的啓蒙,看到了如何進展的遠景;而在精神上,殷先生那種以大是大非為前提、關懷國家前途與同胞福祉的精神,重新肯定並強化了我從中學時代就已涌現在心中的愛國情懷。思想有了導向,精神有所歸屬,所以,我的心情變得昂揚而奮發。

具體而言,殷先生的第一點意見,使我知道什麼是不從事瑣屑的考據工作的史學研究領域,於是,自己在深感興趣而又確實是十分龐大的研究課題上便有路可循了。

殷先生的第二點意見,把我的學術研究的興趣與我的個人關懷聯繫起來了。前已提及,我之所以要學歷史,基本上導源於內心深處救國的衝動。然而,到台大歷史系做學生以後,卻發現當初的志願與眼前所見到的實際歷史研究活動,兩者之間距離之遠,幾達毫無關係的程度。現在經過殷先生的啓導,我個人深感興趣的學術探索與內心深處的救國情懷變得可以合情合理地匯通了。換句話說,我覺得我的愛國意識可以具體地落實在我的學術探索之中,而學術的探索也注入了生命的意義。因為,既然中國問題的焦點是自由主義在近現代中國的前途的問題——亦即自由主義在中國過去失敗的歷史原因的探討,以及其未來發展的可能與如何發展的問題——我當然需要先徹底弄清楚,究竟什麼是自由主義,以及它在英美的歷史發展與在理論上和在世界史上的含義。〔這裡所謂「在理論上和在世界史上的含義」是指:從西方歷史經驗發展出來的自由與民主的文化與制度是否能夠移植到另一歷史環境中去?用後來我習得的學術語言來說,即:如果絕對歷史主義者的有機論或本質論是對的,那麼,西方歷史中發展出來的自由與民主的文化與制度乃是西方歷史中的有機或本質成分,因此其中任何部分都不可能移植到其他不同類的歷史文化系統中去。假若是那樣的話,要移植西方自由與民主的文化與制度的前提便是錯的。所以,根本不存在是否應該與如何移植西方自由與民主的文化與制度的問題。關於「絕對歷史主義」(absolute historicism),請參閱Benjamin I. Schwartz, 「History and Culture in the Thought of Joseph Levenson」, in Maurice Meisner and Rhoads Murphey, eds., The Mozartian Historian: Essays on the Works of Joseph R. Levenson (Berkeley: University of California Press, 1976), pp.100-112。與絕對歷史主義正好相反,移植西方歷史中發展出來的自由與民主的文化與制度,必須建立在人類具有普遍與共同的關懷的認識之上。雖然中國與西方歷史中的問題結構與文化導向多有不同,但這些不同並非獨特到彼此絕對不能理解或溝通的程度。〕從那時起,我立志一定先要徹底了解西方自由主義的繁複內容及其在西方歷史中複雜的演變。現在回想起來,這是我後來到芝加哥大學社會思想委員會從學於海耶克先生之門的遠因。

當時我對於西方自由主義的歷史演變、問題結構,以及各家各派為其辯解的複雜論式,談不上有多少理解;但,對自由主義的基本立場,則已深為服膺。〔自由主義的基本立場是:人的存在本身乃是目的,任何一個人都不是任何政府、社會組織或別人的手段或工具。易言之,個人本身是一不可化約的價值,所以每個人都具有人的尊嚴。從這個意義上來看,人人是平等的。人的尊嚴蘊含了對人的尊重(包括自尊),也賦予了個人自由的含義。個人自由則指:人的自主性、隱私權與自我發展的權利(如沒有這些個人自由,談不上對人的尊重)。個人自由當然不包括使別人沒有自由的「自由」,所以,自由不是放縱。另外,自由與責任不可分;如果一個人對自己的行為不負責任,他當然已經自我取消了享有個人自由的權利。政府的功能,除了國防與維護公共秩序以外,主要是執行法治之下的法律,以保障基本人權。只有在人權與法治落實以後,社會上每個人平等享有個人自由才有真正的可能。任何政治權力均有被濫用的危險,所以限制與分立政府的權力乃為必須,亦即必須建立民主憲政體制。〕之所以如此,除了受到在殷先生指導之下閱讀的有關自由主義書籍的影響以外,主要來自兩大「啓示」:一項是負面的,另一項是奇理斯瑪的。

(1)蔣氏政權在台灣的威權統治給自由主義提供了有力的反面教材:目睹蔣氏政權為了維持其個人的絕對統治所散布的矇昧與壓制,在政治、社會與文化上因之而衍生的恐懼、僞善、矯飾與虛脫,以及連它自己都不相信的歪曲的宣傳,在在使我渴望一個合理、合乎人道、能夠舒展性靈的人間秩序。根據當時我對自由主義的理解,只有自由主義所提出的一套道德、政治、法律、經濟與文化原則的實現,最有可能達成這樣的理想至一定的程度。蔣氏威權統治沒有真正烏托邦的衝動(雖然在宣傳的架勢上,有時它也大唱高調),也不會大規模動員群衆(雖然它也曾嘗試過),所以它無法利用偉大的理想和群衆的勢力來掩蓋它的種種劣跡並使其正當化。於是,這些劣跡便赤裸裸地暴露出來;因此,對於我們這些了解其真相的人,特別難以忍受,謀求另一齣路的感受也特別迫切。

(2)雖然當時我還未能掌握自由主義深厚而複雜的內涵,但,在跟殷先生接觸的時候,已經呼吸到了真正有生命力的東西。殷先生的真誠,對事理公正的態度與開放的心靈,面對政治壓迫所表現的「威武不能屈」的嶙峋風骨,對知識的追求所顯示的真切,以及對同胞與人類的愛與關懷,在在使我感受到一位自由主義者於生活與理想之間求其一致的努力所顯示的道德境界,這使我對他背後的思想資源產生敬意與嚮往。換句話說,我之所以對自由主義感到極大的興趣,數十年來繼續不斷地探索,其動力最初是來自殷先生的奇理斯瑪的震撼。

殷先生的第三點意見——希望我在一年之內把英文弄好,要好到可以順暢閱讀西方第一流學術著作而不覺吃力的程度——使我切實感到,什麼是當下的首要之務。我在大學一年級後的暑假,已經對英文下過一番苦功,現在經殷先生的這一提示,益發感到學好英文的迫切性。那時,殷先生鼓勵學生閱讀羅素,提倡邏輯與語意學。我在大二那一年,除閱讀了兩三本英文邏輯與語意學教本以外,還曾細讀過大小十本羅素的著作。大二下學期結束之前,決定翻譯《羅素自選集》中的「導言」,後經殷先生細心修訂,代我送到《自由中國》半月刊編輯委員會評審,通過後發表在該刊第十五卷第三期(一九五六年八月一日)。那是我生平發表的第一篇東西,雖只是譯作,但發表後的心情是非常歡愉的。稿費至為豐厚(至少我當時的感覺是如此)。當時大家都很清苦,拿到那筆遠超過我想象的稿費後,除了買水果、點心,拿回家孝敬父母與弟妹分享外,我覺得最有意義的花用辦法是:訂購一本原版的海耶克先生的名著The Road to Serfdom(《到奴役之路》)。於是,騎腳踏車到台北市衡陽路文星書店,請其直接與芝加哥大學出版社聯絡,代為訂購一本。(當時,政府管制外匯。台北市只有少數幾家經營外文書籍的書店獲有政府外匯配額,可以直接代顧客到國外訂購原版書籍。因為美金匯率極高,對於青年學子而言,通常是買不起的。我看的羅素著作,一部分是買自台灣書商的盜版翻印,一部分是從圖書館借閱的。)

我之所以拿了稿費以後馬上想到訂購一本原版的《到奴役之路》,其淵源也與殷先生有關。殷先生在一九五三年九月—一九五四年十月曾陸續發表《到奴役之路》的中譯。對於海耶克先生的自由哲學,透過殷先生的譯文,我接觸到的雖然只是一鱗半爪,但已深感其深刻、精微而有系統。因此,當我拿到那份稿費時,心中便浮現了訂購一本原版海氏名著的想法。自己覺得,用這樣的辦法來紀念生平第一次獲得的稿費,是最有意義的。我可把海氏原著與可以找來的殷先生的譯文對照着仔細研讀。這樣,一方面可增強自己的英文閱讀能力;另一方面,也可較有系統地進一步去了解海氏著作中所展示的自由哲學。

兩個多月後,我接到取書通知,懷着興奮的心情到書店把書拿回,遂按原定計劃,開始與殷先生的譯文對照着閱讀。我發現海耶克先生的思想遠比羅素的思想深刻得多;愈讀下去,愈不喜歡羅素,愈覺得,如果將來有幸能到芝加哥大學從學於海氏之門,那才是幸福哩!(不過,那時以為這是不可及的夢想,真沒想到這個夢想,居然在四年以後,由於種種機緣,竟得實現。)

當我從海耶克先生的《到奴役之路》和其他相關書籍,如K. R. Popper(卡爾·波普爾)的The Open Society and Its Enemies(《開放社會及其敵人》),張佛泉先生的《自由與人權》,以及與殷先生的談論中,漸知一些自由主義的內涵與中國政治環境的實際情況以後,深感汗顏地發現,我少年時代立志要做政治領袖以便拯救同胞的想法,是多麼天真可笑!

在根本沒有公平競爭的「遊戲規則」的環境中,一個人如要投入政治,取得權力,除了心黑、手辣,外加江湖氣以外,還要以極強的權力慾來驅使大衆為你做工具。而我之所以想做政治領袖,則完全出自少年的赤誠所引發的愛國情懷,自己不但毫無權力慾,而且一向對心黑、手辣,為了目的不擇手段的「政治行為」,憎恨之至,對俗陋的江湖氣,則從內心深處就有厭惡感。因此,我一旦掉入實際的政治漩渦之中,不僅不可能獲得權力,施展抱負,而且還極可能陷自己與家人於不利。

我所提供的,是給將來一個選項(option),希望不要等到歷史有朝着這個方向開展的可能的時候,因為發現前途無路可循,而走到岔路上去。

我所提供的,是給將來一個選項

當我對西方自由主義的理論及其在制度上的演變愈多知道一點,就覺得移植自由與民主的文化與制度到中國的土壤上來的難度愈增加了一點。因為我們的土壤根本沒有多少——並不是一點沒有——適宜自由與民主的文化與制度的成長的養分。例如,中國原沒有法治傳統,更沒有公民社會、公民文化(雖然不能說一點公民道德沒有),而法治與公民社會、公民文化是實現民主、落實自由的必要條件。有了這樣的了解以後,我投入實際政治的意義就不大了。因為在中國的環境中,既然根本沒有多少資源可以支持自由與民主的發展,我即使投入實際政治,獲得權力,也仍然不太可能做出多大貢獻,何況在險惡的政治漩渦中是否能夠自保並獲得權力,還大成問題。

當然,如果在中國推行自由與民主是完全不可能的事,那麼,這個計劃是不應該推行的。但,中國不是一點條件、一點資源都沒有。而同胞們要求實現自由與民主的意願是很強的(雖然他們之中許多人對其內涵有許多誤解,或不甚了了)。未來有許多變數,與其消耗時間與精力在無法確知的預測上,不如堅持理想,同時以負責的態度,「放寬程限」,來做三件事:(1)加深對西方自由主義的內涵及其在制度上演變的理解;(2)加深對現代中國歷史環境的理解;(3)探討在中國現在的歷史環境中,是否有與西方自由與民主的文化與制度接榫的地方。這是我在大學時代受到殷先生的啓蒙以後,數十年來鍥而不捨的事,也是我從一九六九年以來推展「創造性轉化」的理念的來由。

我雖然努力從事學術思想工作,卻並不贊成「五四」以來中國知識分子所強調的「思想革命」。我認為那一思潮把事情看得過分簡單了。那種「藉思想、文化以解決政治、社會問題的途徑」是一元式的化約主義。不過,我也不認為思想、文化的工作毫無意義、毫無貢獻,雖然,我們從歷史經驗中知道,理性的說服力所能發揮的作用是有限的。理性的說服力只能在有利的歷史條件之下,因勢利導,它本身並不能創造歷史。「創造性轉化」的理念,是一個導向。中國政治、經濟、社會的情況,如果發展到可能採用它的時候,它很可能,由於其系統性所賦予的說服力,提供——正如韋伯所說——鐵路上轉轍夫(扳道夫)(the Switchman)的功能。韋伯說:「並非理念,而是實際的與想象的利益直接支配着人的行為。然而,理念所創造出來的『世界圖景』卻經常像轉轍夫那樣,決定各種利益的互動所推動的人類行為在哪條軌道上前進。」〔From Max Weber: Essays in Sociology, tr. & ed., H. H. Gerth and C. Wright Mills (New York: Oxford University Press, 1946), p.280.〕換言之,當歷史發展到一個十字路口,可能往別的方向走,但也可能朝「創造性轉化」的軌道上前進的時候,因為已經有人思考過此一進程的理由與步驟,以及所可產生的美好結果,當這個「圖景」變得能夠吸引人而又使人覺得有實際可循的道路時,歷史走向這一軌道,大有可能。我所提供的,是給將來一個選項(option),希望不要等到歷史有朝着這個方向開展的可能的時候,因為發現前途無路可循,而走到岔路上去。

延伸閱讀:

因為複雜所以慢:林毓生先生論著的出版歷程

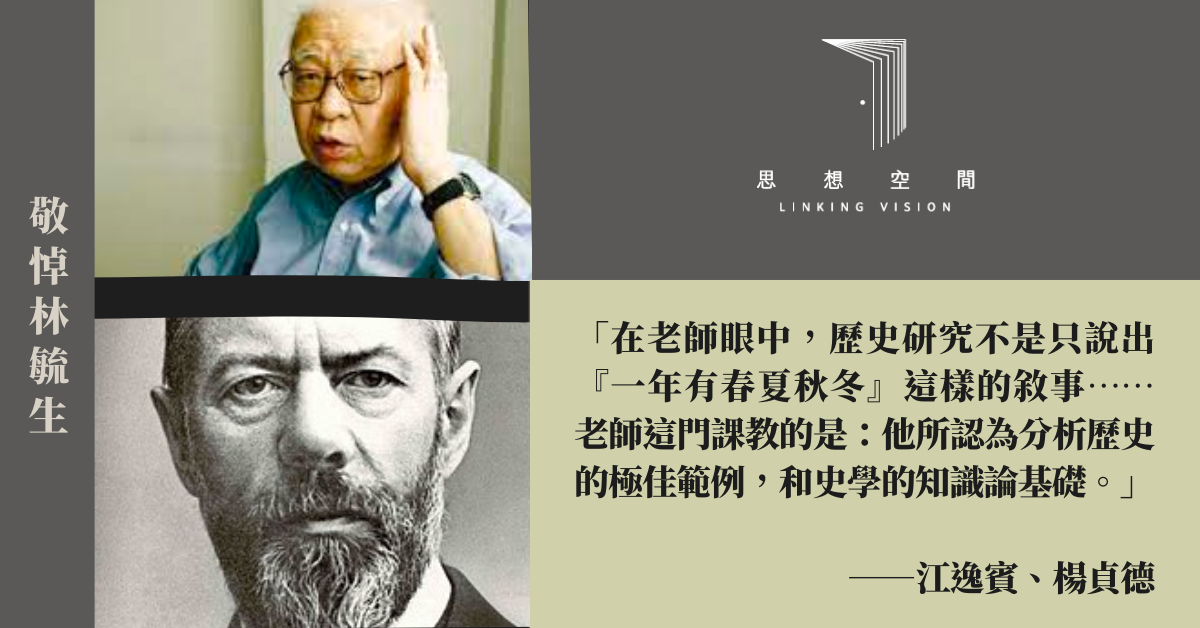

江逸賓、楊貞德:背影——懷念林毓生老師 (1934-2022)