文 / 江逸賓、楊貞德

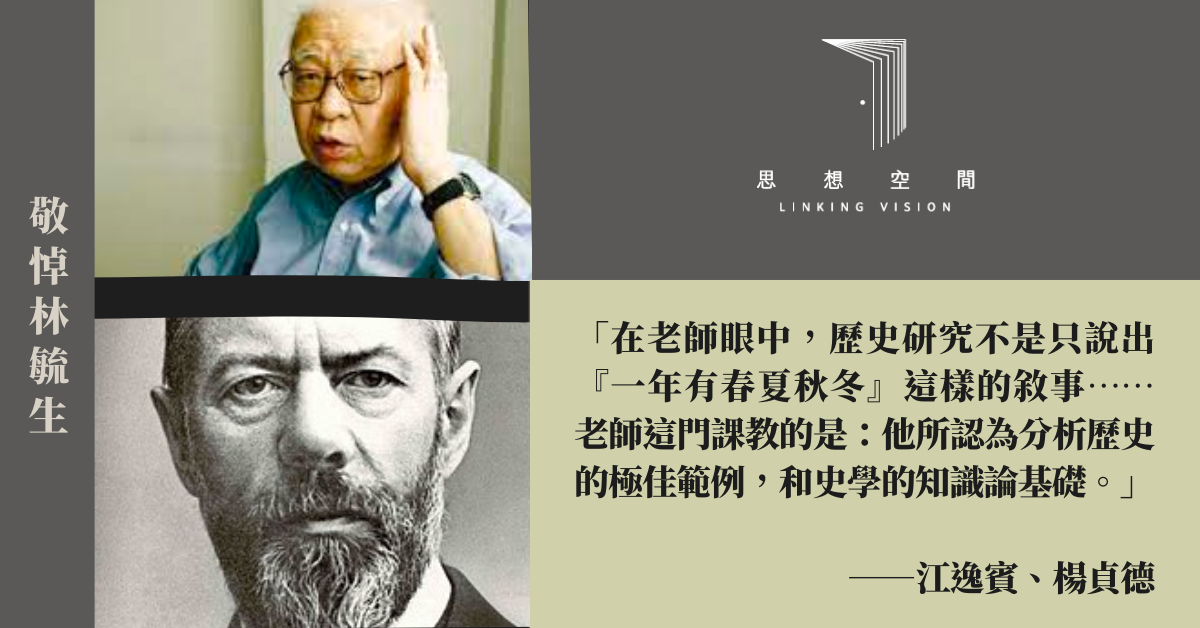

編按:林毓生是研究近現代中國思想史的著名學者。2022年11月22日,中央研究院院士林毓生先生過世,享壽88歲。1960年起,林先生在芝加哥大學攻讀博士學位,期間受思想家海耶克(F. A. Hayek)親自指導和影響,對自由主義在中國前途的討論提出以往中文世界從未觸碰到的關鍵議題。江逸賓與楊貞德曾在威斯康辛大學歷史研究所讀書,師從林毓生。林毓生過世後, 江逸賓與楊貞德以以下的文字,記錄林毓生與他們的私交點滴,也講述林毓生融匯中西及跨領域的治學態度及心得,以及對經典的重視。

那年,逸賓和我同在麥城跟隨林毓生老師讀書。她開始讀碩士,我寫博士論文,雖然年紀差了一截,倒也很有話說。2022年8月,她從世界銀行退休,我從中央研究院退休,透過社交軟體,又開始不時天南地北聊上幾句。有回,她說起正在讀海耶克(Friedrich Hayek, 1899-1992)的《到奴役之路》(The Road to Serfdom),最後我們約了明年一起再讀這本書。11月中下旬,兩人不經意地談到當年的一個朋友嚴肅得很,之後似乎很自然地就把他和林老師相比較,而且得出不同的答案。還在納悶究竟是逸賓還是自己說得更準些,突然接到老師辭世的消息。

逸賓退休之後幾次想給老師寫信,卻沒能完成;終於寫好了,已經只能寄給師母一人,心裡很是難受。她的信是託我轉的。現徵得逸賓和師母的同意,放在這裡。信上這麼說:

師母, 您好!我是江逸賓,是87-91年間林老師的學生。這是一封延遲了三十年的信。 學業上我是個不及格的學生。雖然從老師的課上得到很多啓發,但是一直寫不出term paper。試了幾年,便離開Madison 去找當時在Minneapolis 的男朋友。 離開的冬季那天,提著所有的兩箱行李,是林老師開著大車送我去搭的灰狗巴士。可幸那時天真,以為離開了也會繼續寫論文,不知和另一個人一起生活的挑戰。在車裏老師問post-doc 的薪水夠不夠兩個人生活。我茫然地說應該夠吧。實在沒有想過這會是一個問題。 來年夏天搬到亞特蘭大,這時要換跑道找工作,理所當然地找老師寫推薦信申請MBA,一絲都沒有猶豫過老師會不會幫這個忙。心底下有點佩服他居然能寫出來。 我從沒有能力和老師討論學術議題,也沒有paper 足供他批評。這倒提供了我另一個好處 —— 印象裏老師總是對我和顏悅色。記得的是,老師説,什麼都沒讀過也好,反而像一張白紙,可以自由揮灑。記得的是他帶點孩子氣的笑容,有些不好意思的說師母很忙 (我難道暗示他應該請學生吃飯了嗎?)。 又記得老師自己告解說他前一天送師母去mall 購物,卻忘了把您接回來的表情。 記得芳燕或貞德提過林老師說,不念歷史也沒有關係,賣北京鴨,對社會也大有貢獻。當年聽了,只覺得林老師這是美食家言。多年後自己担家計主中饋,常恨不得有立即滿足一戶食指的方案,於是心裏對老師說,然也,然也。 有一天訝然發現,沒有婚禮的自己,是林老師送我出嫁的。一直想和他説説這個發現,道聲謝,卻一直沒有動筆。也許忙,多半懶,不知道要怎麼述說自己的狀況,磕磕碰碰行了30年,如今子女已是當年自己初見到師母時的年紀了。那時看見師母和中學的小女兒站在一起,頓時第一次強烈地想起家來,覺得自己怎麼沒有媽媽可以依靠在旁了呢? 雖然只見過您一面,這些年在心底給林老師寫信時,好像總是寫給您和老師一起的。想起老師和您一家,心裏是溫暖柔和的。這些溫暖,使得我這一路走來,不那麼孤單。謝謝您。 希望您和家人都健康安好,保重! 逸賓 敬上 11/29/2022

老師的溫暖和情感常常是在細微的個人互動和日常生活中顯現。近四十年了,始終記得和老師第一次見面,時逢寒冬,老師談完課業特別叮嚀兩件事。一是,進圖書館書庫要當心,尤其是到那些偏僻人少的地方;第二則是:要留意天氣,太陽出來反而冷,不要被騙了。在老師和師母贈與中研院中國文哲研究所的藏書中,有一本壓著一朵結婚紀念日送給師母的玫瑰花,另一本夾了女兒小如寫給牙齒仙子的字條,還特別加上了年份。小如在為爸爸寫的訃聞中,更說及她和哥哥就愛看爸爸扮演貓王和粉紅豹影片中克魯索探長的往事。只是,儘管可以細數更多這樣的事例,老師於我而言還是嚴肅至極之人。他的嚴肅帶著使人堅持向前的厚實力道。

老師深愛讀書論學;不僅自己如此,也特別歡喜別人如此。我獲得文哲所的工作時,老師十分高興,電話中說「再也找不到更好的工作,以後就是好好讀書了」。2009年,老師回臺灣大學歷史系短期客座,注意到有同學很能想問題,心情愉快之際,讓我轉告其中幾位,有問題可以給老師寫信,雖然可能無法即時回信,但一定會回覆的。老師辭世後,朋友傳來訊息:曾經在中研院人文社會科學研究中心擔任研究助理的吳添成先生,在社交媒體上悼念老師,並附有老師的信和信封的照片。原來,老師2014年回臺參與人社中心評鑑,吳先生負責接待。評鑑期間,老師請吳先生喝啤酒,告訴他辛苦了那麼長時間,放鬆放鬆也是應該的。一週後評鑑結束,吳先生將自己討論創造性轉化的一篇文章交給老師,沒想到竟接到老師的短信。信中建議仔細讀《公民社會基本觀念》一書中的〈主編序〉,以及留意為文需要使用「奧康之刀」。

老師總是鼓勵同學問問題,總是強調問題意識在學術研究上的重要性。當然,他也明白表示:不應為提問而提問。我在老師課上擔任助教時發現,老師對於沒有讀書、舉手就問的同學沒有太大耐心、甚至可能動氣。對老師來說,讀書不只是要滿足好奇心而已,更不能因為其他外在目的而折腰。讀書意在理解、思考人和人的生活,期能作出較好、較為妥善的選擇;學術則旨在掘發或指明重大的歷史和現實問題,並且嘗試找出可能避免或解決的方法或方向。老師既為學者、也是公共知識分子。他深信兩者都要以真誠的態度和深厚的學養為基礎,循此所寫出來的學術文章和時論,思緒縝密、層層推進,不容易讀。老師很清楚這個情形,有時談及這篇或那篇文章時,會說要和我們打賭究竟有幾個人真正讀懂。實際上,老師則是把握各種演講、講學和撰寫、修訂文稿的機會,再三解說他最重視的研究方法,以及探究中國問題和建立自由法治社會的關鍵,懇切地要把多年來所思所想的經過和結論,更明確地傳達出去。

在老師眼中,歷史研究不是只說出「一年有春夏秋冬」這樣的敘事…… 老師這門課教的是:他所認為分析歷史的極佳範例,和史學的知識論基礎。

老師希望讀者充分理解他的論述。要達成這個目的其實有些難度,因為老師分析歷史和現實的方法,本身相當複雜。在老師眼中,歷史研究不是只說出「一年有春夏秋冬」這樣的敘事(雖然這也不見得容易)。他的史學方法課程,談的不是史學研究的技巧(例如:如何尋找和分類資料;如何運用量化、心理學等其他學科所提供的工具),也不是中西古今的史學觀念,或者當代史學中政治史、文化史、經濟史與其他等等分科及其研究取徑。老師這門課教的是:他所認為分析歷史的極佳範例,和史學的知識論基礎。

眾所皆知,老師主張學術研究要能辦識和學習其中真正的權威,並且再三強調閱讀經典的重要。他極為肯定社會學家韋伯(Max Weber, 1864-1920)關於新教倫理之為資本主義社會成因的分析,總是用以作為史學研究的範例。韋伯的作法形式上約可分為:標誌出獨特、重大而複雜的歷史現象及其特徵,根據具體的史料和嚴謹的邏輯,解析其生成過程中不可或缺的關鍵性因素,以及說明該因素於歷史中運作的條件、方式和值得重視的意涵。老師在課上要求同學緊緊跟著韋伯的文字,細讀其中步步推演的過程、所體現理念型∕理想型(ideal-type)研究的樣貌,與所提出的結論及其理論性意義。

換句話說,老師讓我們透過韋伯,看見資本主義社會形成的思想上成因——特別是其間從宗教上追求生命意義到受困於資本主義鐵籠的弔詭變化——與探求這一歷史解釋被用來看待其他歷史現象的可能方式。如同孔恩(Thomas Kuhn, 1922-1996)所說的「典範」(這同樣是老師課上的基本閱讀),韋伯的研究雖然本於特定的時間和地區,卻具有超乎該時空的解說力。學者針對韋伯的觀察所作肯定或質疑的討論,正有如典範下的解謎活動,可能深化、可能挑戰,也可能溢出韋伯的看法。從實踐的角度看,這種接著(韋伯所述或其他重要歷史解釋)來談的方式,不僅有助於吾人更深入地探究歷史,而且使得個人的研究,經由與重大議題和相關學術權威的互動,參與了人類文明中以求知為志業的活動,進而具有超乎個人的意義。個人從中所獲得的不僅是認知的興味,更是與貫穿過去、現在與未來之知識共同體一起正視問題的心志和情誼;凡此種種皆有助於個人在從事研究、在似乎是孤軍奮鬥之時,站穩腳步、面對非關學術的各式各樣壓力。

個人在閱讀經典的時候,會把經典的內容納入他的集中意識;及至專心於自己的研究時……先前閱讀經典所得的「精微的深思與開廣的觀照」,將會化為個人的支援意識,發生積極的作用。

老師把韋伯放進史學方法的課程,還有一項要緊的目的,亦即:讓同學藉由接觸實際範例,形成、活化、和加深自己的支援意識。老師課上的另一重點就在引入哲學家博蘭尼(Michael Polanyi, 1891-1976)關於個人知識(或思想過程)的分析。博蘭尼目睹政治上極權主義的宰制和學術上實證主義的瀰漫,致力於闡釋思想之為獨立、自足的力量。他將個人「知」的構成分為兩部分:「明顯自知的『集中意識』」,和「無法表面明說、在與具體事例時常接觸以後經由潛移默化而得到的『支援意識』」;後者在個人的創造活動中尤其扮演重要的角色。老師曾經撰文說明博蘭尼所提出看法的不同面相及其意義。在介紹他自己就讀的芝加哥大學社會思想委員會(以閱讀經典為教育宗旨)時,老師這麼說:個人在閱讀經典的時候,會把經典的內容納入他的集中意識;及至專心於自己的研究時(即使這一研究與那些經典沒有直接的關係,即使自己這時已經不記得那些經典的內容細節),先前閱讀經典所得的「精微的深思與開廣的觀照」,將會化為個人的支援意識,發生積極的作用。個人由於支援意識無法表面明說的特質,沒有辦法把這些作用具體羅列為不同的步驟,作為他人按步就班操作的手冊。不過,個人在受過閱讀經典的訓練之後,一方面會「在自己的研究過程中不容易接受一般或流行的看法,同時對自己臨時找到的答案也容易覺得不滿意」;另一方面則「比較可能達到有深度的原創思想」。這種為己之學的自勉自勵,雖然充滿了張力,雖然未必能精確表述一己提出新見的過程和評價依據,卻也意涵堅實的學術判斷自有客觀的基礎,並非只是出自個人任意的選擇或揣測、動輒可以改易或放棄。

依稀記得老師在課上解說木匠授徒的案例:再好的師傅也無法明白說出,自己究竟如何製作出美好的傢俱。他只是要求學徒一者看著師傅怎麼作(學習權威),再者親自照著作(身體力行),之後再就學徒的所作所為提點其中良莠所在,期使他們找到與發揮自己在繼承和創發、開新等等不同層面的能力。誠然,師傅的精鍊技藝加上學徒的努力不懈,並不保證能在當下獲得外界的正視與肯定,從而帶來立即、豐厚的回饋。但這般學習過程及其後的發展,於個人將是無止境的向上提升與成長,於社會文化則是傳承既有成果以及開啓綿綿不息後續的重要環節。

逸賓看完電影《戀戀風塵》,說起推崇黃春明的老師也許也會喜歡吳念真?我在討論近代中國知識分子的國家觀時,常會想到老師估計要對這樣或那樣的說法提問,可有辦法回答?我們如同其他的人,無法否認生命在時空的流轉中終將老去、逝去!但老師對於人的關切、觀照和召喚,將會以不同的面貌和方式留在個人的記憶中,留在人類知識共同體的遺產中,長久不會褪色。

延伸活動:

日期|2023年2月3日 (五)

時間| 18:00-19:00

地點|臺北國際書展 藍沙龍(台北世貿一館)

主講|

➤錢永祥(中央研究院人文社會科學研究中心(兼任)研究員,《思想》總編輯)

➤周保松(國立政治大學政治學系客座副教授)

主持|

➤涂豐恩(聯經總編輯)

余英時及林毓生兩位學者,在1980年代為台灣以及之後的整個中文世界帶來了自由主義的觀念與思辨的風氣。本次活動,我們邀請到錢永祥及周保松兩位研究自由主義的政治學者,來重訪余英時及林毓生各自的思想軌跡,以理解兩位學術巨人開闊的視野、精深的學問與多面向的關懷,並思考自由主義對於當代臺灣與中文世界的意義。

延伸閱讀:

因為複雜所以慢:林毓生先生論著的出版歷程

江逸賓、楊貞德:背影——懷念林毓生老師 (1934-2022)

Be First to Comment