文 / 丘慧芬(加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲學系教授)

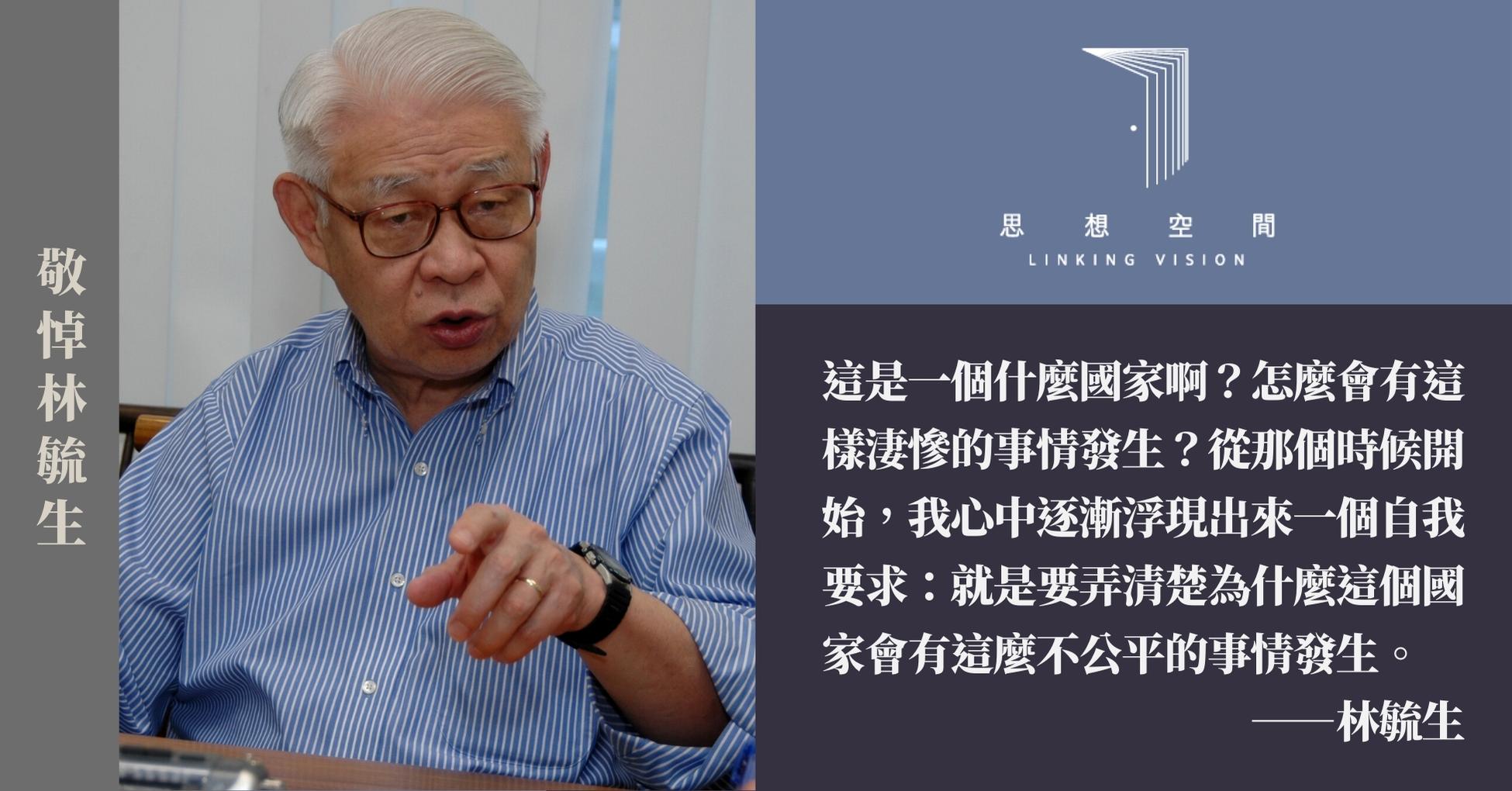

編按:2022年11月22日,中央研究院院士林毓生先生過世,享壽88歲。林毓生是研究近現代中國思想史的著名學者,在思想治學上有許多重要建樹,也影響了不少後繼學人。加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲學系教授丘慧芬曾師從林毓生,先生過世後,丘慧芬以文字記憶過往與老師及師母之間的交往點滴,並循著林先生的畢生思想追求,與讀者們一同尋找後來者們可以為之的努力。

2022年11月27日

承台北《思想》雜誌同意筆者先在此發表這篇紀念悼文,謹致謝忱

2022年11月22日一早起床看到了林師母宋祖錦女士給幾位林先生的友人和學生發的電郵,說老師林毓生先生在當天清晨7:49分平靜的離開了人世。我呆了一下,再看了一次電郵才告訴自己林先生走了。回過神後趕緊給林師母撥電話,但一直要到下午教完課後才和師母說上話。師母說林先生11月16日那天可能有中風,之後就沒有真正的清醒。到了21日師母就決定晚間要留在安養中心守著林先生,次日清晨老師就平靜的走了。師母說這些年老師生活的辛苦,如今「能遠離病痛的折磨,亦屬幸事。」又說她的難過在看到林先生「解脫」後,也就能「釋然」了。

林先生走前曾經跟師母說他知道自己要走,但心中卻最放不下師母。師母告訴林先生說自己的獨立自主是老師知道的。他們的二個孩子小敦和小如都非常貼心,孫兒也都十分孝順,要老師莫牽掛、安心的去。林先生的朋友和學生都知道師母與林先生近60年互相扶持的那份鶼鰈情深。同學對師母照顧林先生無微不至的愛心更是敬重有加。這顯然也是林先生生前為什麼總會跟我讚美師母,說林師母有一種「高貴的氣質」。

我很自然的會和老師討論他對中國大陸、香港與台灣現況以及前景的看法。這樣來回的交流溝通,前後一晃,40年就過去了。

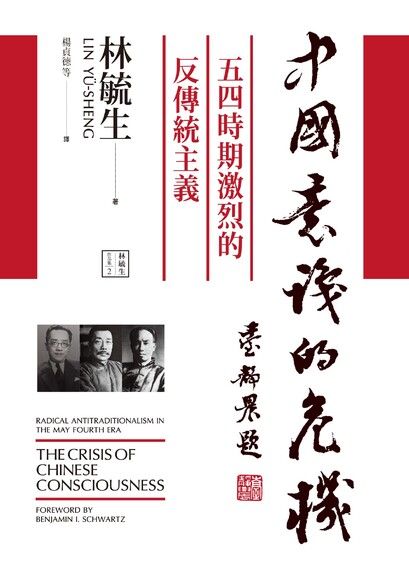

自己是1980年的秋天在威斯康辛大學麥迪遜分校開始跟林先生唸書的。沒想1982年因外子的工作就到了加拿大的溫哥華定居。剛到溫哥華的時候,因為還在撰寫威大要求的碩士論文,我總是會在每個星期或每兩個星期通過電話跟林先生討論自己論文中的一些看法。論文完成之後,也習慣性的會定期在每個月通過電話向林先生和師母候安,並且也和林先生討論他那本《中國意識危機》專書中的研究發現以及相關的歷史意義。很多熟悉林先生著作的人都知道,這本《意識危機》的專書早已經成為研究「五四」激進反傳統主義的一部經典。很多人也大概都知道林先生這本經典作是他在探索自由主義在現代中國落實為什麼如此艱難之後提出的一個回應和解釋。

除了討論這本經典作,林先生也總是會告訴我他對自由主義在現代中國走向的一些觀察和分析,結果也讓我很自然的會和老師討論他對中國大陸、香港與台灣現況以及前景的看法。這樣來回的交流溝通,前後一晃,40年就過去了。

自己和林先生最後一次見面是在2017年的6月。老師當時因為健康原因希望我去麥迪遜和他親自討論編訂一本他思想著作的文集。外子和我抵達麥迪遜城之後,林師母就開車來接我們去家中。快到大門口的時候,師母突然告訴我要有些心裡上的準備,因為林先生身體的轉變讓他和我們2014年在台北歡聚時看到的老師已經有很大的不同。看到林先生後,老師除了頭髮更白之外,主要就是站不住也站不直,聲音也沒有三年前那麼宏亮。不過,說話還是如昔的清晰,而且在叮囑我接手編訂論文集的事項時,也仍然有條有理、清楚分明。

他一看到蔣介石和國歌一起出現就會流淚。流淚不是為了蔣介石,而是想到現代中國的苦難就沒法抑制自己的淚水。

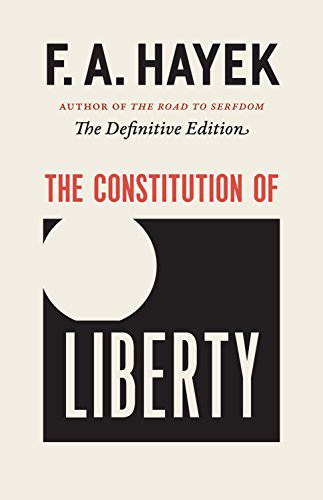

林先生走後的幾天,我不斷想著老師生前的種切,看著手邊多年和林先生討論時記下的筆記,讀著自己已經寫好老師學思考索的書稿,心中持續湧現的卻不是林先生探究的《意識危機》問題,也不是林先生提出應該對傳統進行「創造性轉化」的那個建議,而是兩個一直存在我記憶底的影像:一個是十多年前有一次給林先生打電話的時候,林先生要我拿出他老師海耶克先生(1899-1992)寫的那本《自由的憲章》專書,並且讓我唸「序」中的一段文字;另一個是80年代初跟林先生唸書時我們幾個同學和老師及師母去看一部電影時的記憶。

當年林先生在電話中要我唸海耶克《自由的憲章》一段文字主要是因為他希望藉著海耶克的書寫來給我做一個範例。林先生認為海耶克的文字簡潔典雅,必須逐字大聲唸出,才能真正體會到那種典雅用語的優美。因此特別提醒我在書寫時,文字要盡量精簡準確,用語也必須中矩合節才能使得自己的文章產生力量。當時自己在電話中唸這段文字的時候,林先生也跟著我一起唸了起來。剎那間我就更加領會到林先生對他老師海耶克先生的尊敬是何等的真實、何等的深切。海耶克對他來說,完全就是他筆下描述的那種讓人「心悅誠服」的真權威。他由此對海耶克先生表達出的那種景仰和欽慕,也就是完全的自然,也完全的誠摯。林先生當時跟著我唸那段文字的情景,和他給我的諄諄教誨也因此在他那樣的自然身教中一直留存在我底記憶裡。

至於80年代初我們幾個同學和老師及師母去看的那部電影,是中國大陸當時推出的一部「紅樓夢」。這部電影相當特別,因為整場電影都是用紹興戲的演唱來呈現。除非會說紹興話,觀眾基本上就只能靠著字幕和演員的唱作來理解劇情,而且也只能如此才可以判定自己是否能接受、或者欣賞由這樣的戲曲來演出的一部中國文學巨著。當時去看電影的觀眾絕大多數都是台灣和中國大陸的留學生,還有就是像林先生那樣已經定居在麥迪遜城的華裔教授和他們的家人。

我們幾個林先生的學生入座時是坐在老師和師母的前一排。電影開始後,紹興戲的樂曲緩緩奏出,全場顯然都因樂曲的古雅而靜了下來。我不記得飾演林黛玉和薛寶釵的演員扮相如何,但觀眾那時確實都已經相當入戲。沒想到的是,當扮演賈寶玉的主角出現在螢幕上時,全場卻不約而同的爆出了一陣笑聲。原來飾演寶玉的這位演員,不但不像曹雪芹筆下那個秀逸靈通的美少年,反而是一個感覺上像有200磅的胖子寶玉。大家還在笑的時候,這位寶玉就開始了他的唱詞。更沒想到的是,他一唱,全場不但立刻變得鴉雀無聲,也都被他那抑揚頓挫又充滿感情的聲音給深深的吸引住了。隨著寶玉和黛玉的感情發展,觀眾發出了一些嘆息。等到黛玉往生,寶玉哀傷的唱出一句「林妹妹」時,觀眾間的嘆息就更是此起彼落的在戲院裡四處迴旋。我記得自己當時也忍不住濕了眼眶。但就在那時,我們坐在前排的學生聽到無法抑制的啜泣聲連續不斷的從我們後排林先生和師母那兒傳過來。我那時想這一定是林師母因為黛玉的淒慘命運而發出的同情之聲。然而電影結束後,我看到的卻是林先生的眼眶紅的不得了,師母倒完全沒什麼異樣。林先生看到我們就有些不好意思的說自己以前在台北看電影的時候,開場都會要先放映蔣介石和國歌的影片,但他一看到蔣介石和國歌一起出現就會流淚。流淚不是為了蔣介石,而是想到現代中國的苦難就沒法抑制自己的淚水。我們幾個學生當時都沒再追問流淚和電影有什麼相關,但那時的情景卻一直跟著我。我無法釋懷的是,自己多年和林先生在電話中有那麼多的討論,但為什麼卻從來沒有想到再去問老師那次看「紅樓夢」時何以如此哀傷。

我的疑問當然很可笑。因為偉大的文學原本就應該能藉著各種藝術的語言和曲折的情節去讓讀者看到人生種種的無奈,以及那些因為無奈而引發出生命中的各種悲劇,進而也讓讀者再去思考這些悲劇的根本原因和其中涉及的多層意義。即便如此,我的疑問卻並未因此就消失,而且是一直要到林先生告訴我他的母親是成長在一個極端貧困的家庭時,這個疑問才開始有了我自己覺得可以解惑的答案。

通過林先生對他母親的追憶,我開始了解林先生為什麼對在貧窮中掙扎存活的人會有深刻的同情。這個同情應該是和他母親本身艱困的家庭背景有些相關。當然,我深知林先生對他母親的敬重和感佩是因為他母親的一生讓他看到人是可以通過自身的努力去超越不堪的困境的。更重要的是,林先生母親的超越可能更是讓他看到人是可以通過不斷的堅持去走出一條有希望的道路的。也就是說,通過他母親面對困境時的堅忍和克服艱難的努力,林先生因此更能把握到儒家思想為什麼會肯定人有一種來自內裡的力量,認為人不論有什麼出身,只要不放棄主觀的努力和奮鬥,就可以有超越殘酷困境的可能,進而也就可以有成為一個道德自主個體的可能。

對照著來看,我開始理解到為什麼林先生當年看到電影中賈寶玉和林黛玉的命運會啜泣不已。他當然知道寶玉和黛玉在像賈府那樣的傳統家族中成長,本來就不太可能為道德自主的潛能找到發展的空間和條件。重點在林先生更可能是體悟到寶玉和黛玉的個性恐怕也造成他們無法發展出像他母親那樣的堅韌性格,更談不上有再去奮力爭取掌握自身命運的可能了。從這個角度去看,無論林先生對寶玉和黛玉有多麼真切的同情,我覺得他的哀泣應該也是因為看到人的悲劇往往也是來自一己的性格。但林先生在意的應該還是希望人間的悲劇除了讓我們長嘆無奈,更可以從而引導我們在慨嘆中去進一步思考如何把握生命的意義吧!?

狂飆年代的告終或許也指向著思想史的研究應該走向另一個開始:要將狂飆年代留下的思想遺產保存、紮根,同時再去加以擴充深化的另一個開始吧?!

回想自己聆聽林先生講學到和老師討論問題的40幾年當中,林先生總是不斷強調人主觀努力的重要性。他在他母親早年成長的辛苦中看到一個不放棄的堅強女性,後來他在大家都知道他的老師殷海光先生(1919-1969)的奮鬥中同樣看到了一個不放棄的堅毅性格。他自己一生繼承殷先生為自由主義在現代中國落實的志業所進行的研究和成果,更可以說是為我們樹立了一個不放棄在現代中國尋找落實自由民主路徑的思想典範。

林先生雖然走了,但他走的不會有遺憾。林先生走後的第2天,我在電話中跟師母說老師的一生應該是沒有遺憾的。師母說她也這麼認為,並且告訴我林先生走前,她已經特別跟林先生說林先生的一生「能說的、該說的都說了,能做的、該做的也都做了,而且也從來沒有受過什麼委屈。」我知道師母的話一直都是老師的定心丸,所以也相信到了11月22日的清晨,林先生應該就是在沒有牽掛下、放心走的。

聯經出版社的發行人林載爵先生曾經在一篇文章中寫道,1975年台灣的一本期刊刊出林先生探究五四激進反傳統主義和中國自由主義前途的論文後,就迅即為當時感到沈悶壓抑的青年學子「點燃了重探狂飆年代的興趣」。與此同時,台灣的學術、文化界也因為連續出現了林毓生、余英時(1930-2021)和張灝(1937-2022)三位先生的精彩論文而進入了一個「思想史狂飆的時代」。而今,林先生跟著余先生和張先生在2021到2022年間相繼離世之後又告別了人世,怎麼能不讓我同意載爵慨嘆這三位先生的離世是「標示著一個時代的結束:一個思想史狂飆時代的告終」?然而,想到熟悉三位先生論著的人都知道他們各自都已經將自己的生命活出了不同一般的意義,那麼狂飆年代的告終或許也指向著思想史的研究應該走向另一個開始:要將狂飆年代留下的思想遺產保存、紮根,同時再去加以擴充深化的另一個開始吧?!畢竟,知識的追求與擴充原本就是思想史的基本課題,也是思想史永不止息的活水來源。

想到林先生一生永不放棄追求知識的熱誠和他思考落實自由民主的努力,我知道自己只能將內心的難過和不捨化作去思考要如何保存並深化已經落實在台灣的自由民主。也只有這麼做,才能為自由民主在現代中國落實的可能願景保存一份華人世界中最為可貴的參照資源。為這樣的目標去奮鬥,應該會是林先生願意接受的一份祭禮,也應該會是林先生願意看到的一個有意義的思想追求。

延伸閱讀:

因為複雜所以慢:林毓生先生論著的出版歷程

江逸賓、楊貞德:背影——懷念林毓生老師 (1934-2022)

Be First to Comment