記錄/周洳萱

編按:2022年3月,臺灣師範大學國際與社會科學學院舉辦「思與辯」系列講座之一——「帝國之間、民國之外的臺灣、新加坡和香港:亞洲殖民時期跨界公共空間的可能及限制,1895-1945」。講座邀請到社會學者郭慧英,分析海外華人在跨界活動中,當面對中國政治變化時,其所參與的公共事務、以及相關政治立場與族群認同是否有所變化。

| 講者簡介 |

郭慧英,現任美國約翰・霍普金斯大學(Johns Hopkins University)社會系副研究教授,畢業於紐約州立大學賓漢頓分校(State University of New York, Binghamton)社會系博士班。研究計畫兩度獲得美國社會科學研究理事會跨區域研究青年學者奬金,著有《帝國之間、民國之外:英屬香港與新加坡華人的經濟策略與「中國」想像(1914-1941)》。

本場演講,郭慧英主要聚焦於殖民帝國之前的海外華人(臺灣、新加坡和香港),來探討什麼是「海外」、誰是「華人」。講座梳理了海外華人在中國之外的不同想像、華人作為殖民分類的組織原則,及族群連帶是否可以作為跨界空間的串聯基礎?

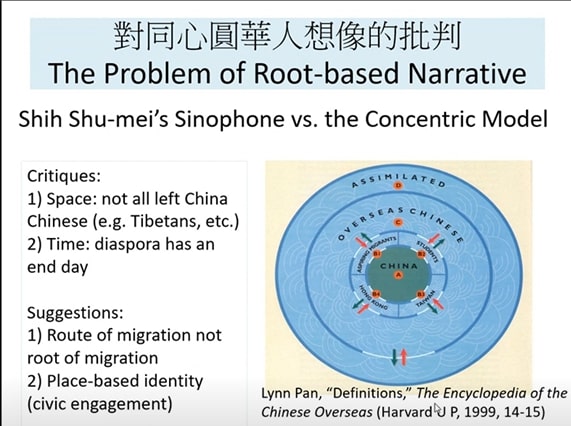

海外華人論述大抵出自「同心圓史觀」 ,將中國視為正中心,移民群體則是一個從中國移往各地的同心圓。

離散空間:串聯各個在地的同族網絡

郭慧英指出,要理解中國大陸民族主義思潮成形前的華人,可從歷史學家王賡武的海外貿易研究與趙汝適的《諸蕃志》探出端倪。首先,王賡武指出秦朝兼併中國東南和南部各處以前,東越(如今的浙江)、閩越(如今的福建省)和南越(如今的廣東)皆有海上貿易活動。而漢室瓦解之後的魏晉南北朝、唐朝結束後的五代十國、南宋等,都有華北南向的移民。

另外,從趙汝适的《諸蕃志》一書可得知,宋朝的造船業發達,時稱刺桐港的泉州是當下的重要國際海港,吸引東亞、南洋、印度洋與地中海一代外商來華貿易,宋亡後,甫見人口自中國移出,或出洋經商、或因蒙人南下而出逃(遺民)。

綜合以上,可得知海外華人論述大抵出自「同心圓史觀」 ,將中國視為正中心,移民群體則是一個從中國移往各地的同心圓。比較文學家史書美對此提出質疑,並非所有的移民認同於國家體系,認同是多樣的,離散也有終結之日。在研究離散群體時,應先從研究群體的移民過程下手,除了觀察原生國家,也得了解所移居的本土地域空間。

郭慧英認為,史書美批判大多是針對海外華人「華人性」(Chineseness)的同質性假設,而不是對移民離散(diaspora)的過程,因為移民的歷史建構並不會因為有了在地認同就可以被忽略。「只要種族主義存在一天,完全的在地認同就沒有辦法抹煞他們曾有一個移民的歷史。」

史書美反對「中國性」的本質主義觀念啟發了郭慧英對離散空間的思考。雖海外華人身處不同的「在地」,對原鄉的看法亦有所差異,但他們皆共享一個族群文化。也就是說, 海外華人雖不以中國為中心,但會因共同的族群文化,而在不同的離散點之間串聯出不斷轉化、佚散與重生的海外聯繫網絡。

由於二次大戰前華人移民散居亞洲各殖民地,戰後並不容易化約成某一後殖民國家的歷史。史學家杜贊奇(Prasenjit Duara)因而認為,海外華人的文化交流與生成是亞洲歷史跨界流通的重要範疇。郭慧英說,安德森(Benedict Anderson)《想像的共同體》中提到的印刷資本主義,可用來理解當代海外華人報章雜誌所強調的血緣、鄉籍、語言和文化習俗的凝聚,海外華人的想像共同體因此與中國國家官式民族主義有所相通。「個人利益可以建立於與對方有文化聯繫,不管在實質還是想像上,感覺一個可以溝通的環境。」 但海外華人想像共同體與中國官式民族主義之間的差別也不容忽視。

共識會由來自不同地方(例如英屬香港、日治臺灣和海峽殖民地)而有共同族群文化背景的人之間凝聚出來嗎?

愛僑華人的多樣性:血緣、原鄉

「惟言語不同,須用人傳話,自稱不忘中國。」

此句出自清朝外交官薛福成之口。薛福成出使停駐於新加坡港,遇見著名米商陳金鍾。兩人同樣關心清朝政治和文化政策,但彼此需要翻譯員協助溝通。郭慧英指,他們作為對中國民族主義有貢獻或需貢獻的成員,彼此沒有共同語言,需他人協助傳話。意即,「海外華人的血源和族群動員同時出現在一個現代性的認識上,變成國家建構的一個重要媒介,因為殖民主義是用種族來區分殖民體系下的人,而反殖民的民族主義也沿襲這一做法」 。

郭慧英以華僑商人陳嘉庚的個案作為切片,探究其作為愛國華僑如何表達自身族群想像。陳嘉庚雖長期關心中國,但骨子裡卻是關注故鄉福建。陳嘉庚公司的黃(鳳)梨商標、集資在福建創辦廈門大學等都彰顯了其對於原鄉的認同。如前所述,海外華人的想像共同體是多元的,或基於語言、血緣、或基於地緣(原鄉省份),但都不見得與國家的官式民族主義相吻合。

相較於安德森迂迴於帝國空間的民族意識啟蒙之旅,劍橋大學人文與社會科學學院院長提姆.哈潑(Tim Harper)強調,跨殖民地的流動並不會執著於特定空間疆域的認同,被殖民者的寰宇之旅不見得會回流原殖民地的認同追尋。在近作《Underground Asia》中,哈潑指出:「對於/許多日本的流亡者和學生而言,『亞洲』的意涵已經不僅只是一個模糊的地理概念。他們分享著共同經歷的『失去家園』的『共同病徵』。然而他們對該如何做並沒有一定的共識。」 (Harper, 2021, 頁39)哈潑的問題意識促郭慧英思考,共識會由來自不同地方(例如英屬香港、日治臺灣和海峽殖民地)而有共同族群文化背景的人之間凝聚出來嗎?

民族主義作為公共空間的多重形式

19世紀末、20世紀初期,居住亞洲各殖民地、對現狀不滿的海外華人援用中國民族主義的元素,來發展跨界華人的公共空間。郭慧英指出,其基本的表現方式可以分三種:(1)革命(不愛國)的民族主義、(2)愛鄉又愛國的民族主義、(3)愛鄉不愛國的民族主義。

第一種,如19世紀的海外華人因擔心中國的國際地位和華人的種族地位,燃起革命動力。最顯著例子為「國父」孫中山(1866-1925)在香港受學和受洗後,決定以反清革命為志。

第二種,如閩僑救鄉會為愛鄉又愛國的例子,其結合菲律賓、荷屬東印度和星馬閩僑實業救國思想,認為致力於福建的建設,可貢獻於福建乃至中國的發展。

第三種,愛鄉不愛國的民族主義,例如新加坡中華總商會在1921年孫中山任「非常大總統」時,曾有一番是否要致電祝賀的掙扎。當時福建為北洋政府時期,若慶賀在廣州就任的孫中山,略顯尷尬,後來此事也不了了之。

由此觀之,「中國」在海外華人民族主義裡,並無一定樣貌。

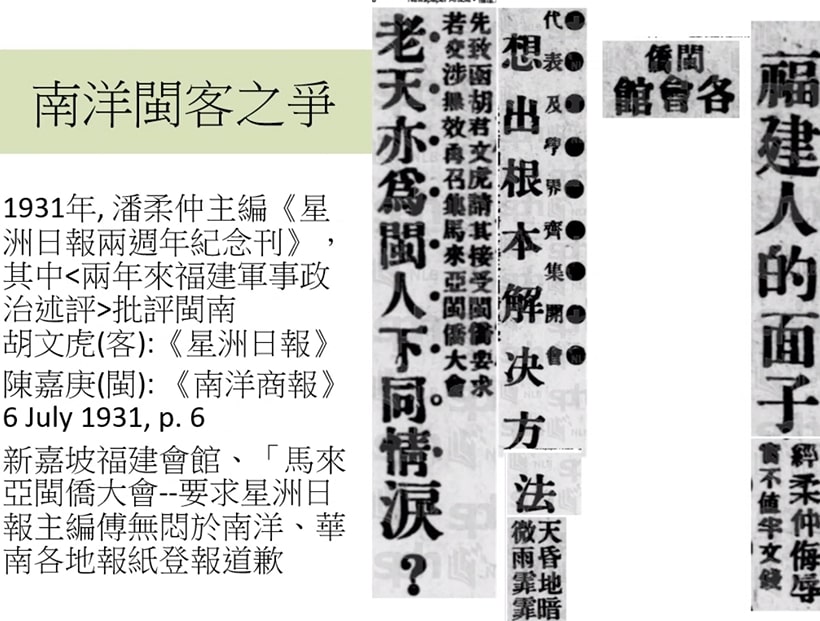

除此之外,在戰前南洋,閩南人和客家人言語不通、各有組織,但彼此共用的漢字書寫作為「語言共同體」,透過「印刷資本主義」而展開不同「中國想像」的競爭——1931年,客家商人胡文虎的《星洲日報》在兩周年紀念刊上,批評福建當地風土民情和軍事政治;陳嘉庚作為閩報代表,意識到自身族群語言文化受到攻擊,聯合新加坡福建會館,要求《星洲》於華南各地登報道歉。

又,香港因地理位置靠近中國,許多政治人物在失利時,會選擇香港作為一個政治衝突的緩衝點和發表評論之處。郭慧英指出,不管是南洋報業的閩客之爭,或是香港作為中國政爭的海外空間,皆顯見共通族群文化所發展的印刷資本主義可在國家之外凝聚一個想像共同體,有時也可成為挑戰中國官式民族主義的戰場。

海外華人身為中國國界之外的各國公民,以「語言群」分類,能較好地探究海外華人與中國間的關係。

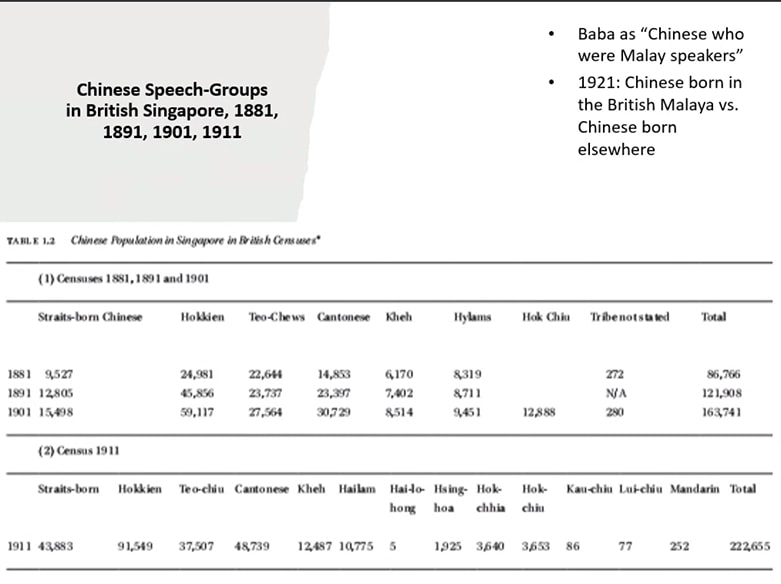

從人口統計資料看殖民地華人種族分類

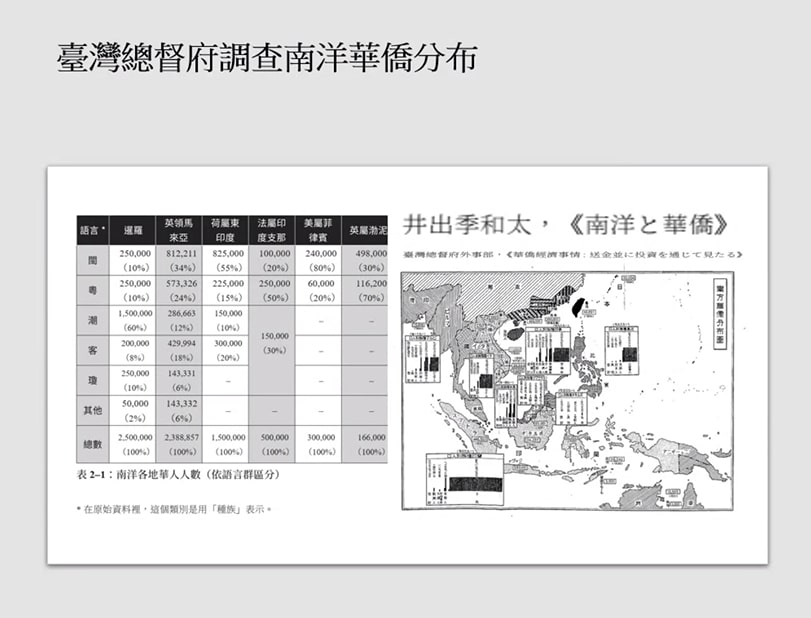

值得留意的是,殖民地海外華人在大架構上被歸為「華人」後,再加以細分。郭慧英受前中研院民族學研究所兼任研究員麥留芳啟發,著手於人口統計資料,了解當代區分海外華人的方式。「殖民地的人口普查是用這種方法在分類,被分類的人也會接受這個認知與跟看法。」

日本在大東亞戰爭之後,欲建立一個大東亞共榮圈。其依語言群區分南洋各地華人人數,如以閩、粵、潮、客、瓊的語言群將南洋人口分類。郭慧英補充,之所以不選擇以「方言」來稱呼「語言群」,乃是認為方言是國家之內相對正統的語言,但海外華人身為中國國界之外的各國公民,以「語言群」分類,能較好地探究海外華人與中國間的關係。

英國官員對語言和出生地分類則較為細緻。當馬來聯邦人口普查負責官員普特尼(A. M. Pountney)看到越來越多語言群抵達時,認為細分不同華人語言群有其必要。郭慧英談到,根據1911年人口普查的說法,其視海外華人語言之別,如同歐洲各種語言之間的差異。特別的是,人口普查官員在1921年將華人的「種族」細分為「生於英屬馬來的華人」 (Straits-born Chinese)和「生於其他地區的華人」(Chinese born elsewhere),不過1931年的報告已沒有此種分類。官方說法為:華人移民人口數越來越多,因而將生於馬來半島的華人歸類為福建閩南人。

香港的分類方法與上述不同。英人在普查中會將香港華人歸為「華人種族」(Chinese race ),再用「出生地」、而非語言群來統計人數。泰半的英屬香港人來自廣東。若要更細緻了解香港華人的群體,英人在普查中會將香港人按出生地分類,如「生於香港」、「生於廣東」、「生於中國其它地方」等。來自廣東一帶的人口依各縣再細分出「新會」、「東莞」、「南海」、「香山」等縣。

郭慧英根據香港華人的移出地,簡單分類出香港華人的語言群分類,即粵(廣府)、粵(四邑)、客、潮。郭慧英指此種分類有其限制,因為不少地方都有語言混合的情況,如潮汕地就居住著許多客家人。依出生地的分類迫使他只能以推估的方式區分香港華人的語言群。

儘管有不同形式的「愛國海外華人」,但在經濟不景氣、各國對邊界控制較強時(例如提高關稅或限制移民),海外華人對中國的想像都會趨向官式民族主義。

不同時期的跨界公共空間

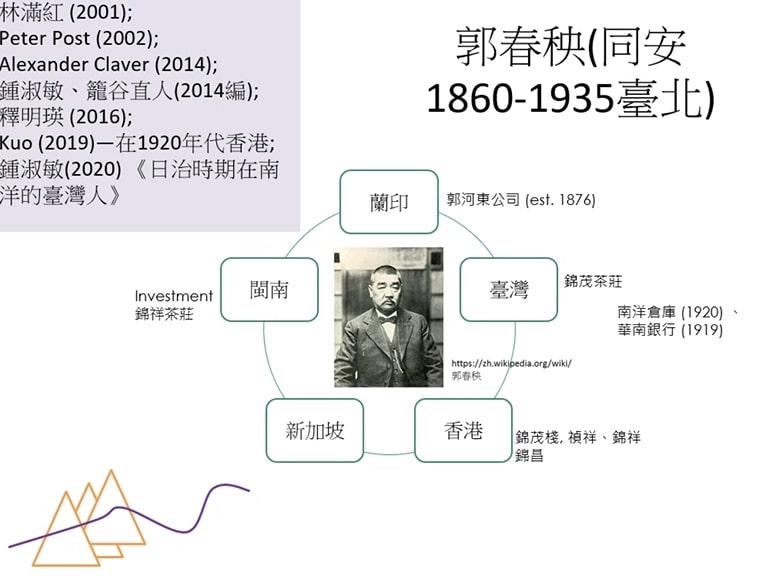

概括而言,大抵海外華人的中國意識,主要來自他們對華南僑鄉的關懷。接下來,郭慧英想透過商人郭春秧來了解福建人與香港或南洋間的聯繫,因其生意橫跨台灣、香港、新加坡、荷屬東印度和閩南等地。首先,郭春秧以外來福建人的身分、支持孔教的方式在香港出現。然而,1926年省港大罷工,讓郭春秧原本在香港北角興建糖廠計畫告吹,促使他採取激烈的政治態度籲終結罷工,此舉挑戰聯俄容共的廣州國民政府,但贏得多數香港華商的支持,更在1929時期當選旅港福建商會榮譽主席。

有別於20年代,30年代的政治經濟變動導致海外商人領袖,需要對中國表示效忠、以期被納入中國國貨保護。郭慧英說,國家政治力量介入海外華人對中國的想像,與1930年代經濟大蕭條有關。在新加坡,這始於20年代末期膠價劇跌,反映在1928年5月濟南慘案時期,陳嘉庚與友人以怡和軒俱樂部的名義賑災籌款,捐助濟南受難同胞。愛國運動情緒崛起,導致新加坡茶商終止與日治時期的台灣大稻埕的合作,後選擇推銷中國國貨茶。這反映了政治介入使跨界流通受限,族群內部的連帶信任開始縮減。

郭慧英坦言,儘管有不同形式的「愛國海外華人」,但在經濟不景氣、各國對邊界控制較強時(例如提高關稅或限制移民),海外華人對中國的想像都會趨向官式民族主義。商人以官式民族主義的方式,包裝自身在公共領域的參與,旨在調和階級對立。當大多數海外華人不分階級表態愛國立場,有助於緩和工人與商人間在經濟不景氣時引發的勞資衝突,但也窄化了海外華人相對於國家的自主性公共空間。

上述例子都展現了社會不同階段的流動跨界並非鐵板一塊,郭慧英總結道:「不管海外華人的認同基於在地、第三地或離散,就因為他們在中國之外,所以他們有多一點空間,如批評政治、有較多組織上的資源去支持針對中國的政治運動等,這些都是多重、多變的。尤其當國家並沒有能力收編或整合這種多變時,它是非常有彈性的。」

延伸閱讀:

專欄 and 這麼近,那麼遠 | 朴鮮姬