記錄/方以清

編按:2022年5月,香港藝術文機構CHAT六廠舉行了「解網繞團:再紡東亞展覽回應研討會」,邀請來自中國大陸、香港、台灣、日本、韓國的多位學者和策展人參與,開展5場網上專題討論。其中孫歌與毛利嘉孝兩位學者,以亞洲話語的形成及其可能性為題,分別從理論和實踐的兩種角度探討亞洲話語的形成及其可能性。(* 本文標題為編者擬)

| 講者簡介 |

孫歌,中國社會科學院文學所研究員、北京第二外國語學院日語學院特聘教授、日本東京都立大學法學部政治學博士。專業為日本政治思想史,主要關注日本戰後思想家的認識論生產,致力於在跨文化視野中轉化日本思想的認識論資源。近年出版的主要中文著作有:《遊走在邊際》、《絕望與希望之外:魯迅〈野草〉細讀》、《從那霸到上海:在臨界狀態中生活》、《尋找亞洲——創造另一種認識世界的方式》等。

毛利嘉孝,東京藝術大學全球藝術研究生院社會學、文化研究教授。研究興趣是後現代文化、媒體、藝術、城市和跨國主義。出版物包括:《街道上的哲學》、《流行音樂與資本主義》等。

孫歌:創造亞洲原理的思想基礎

當我們討論亞洲、東亞的時候,往往將其視為統一的整體,這樣的思路在我們討論歐洲、非洲時也常常存在;相對的,美洲則比較特別,北美與南美很少被我們視為一個整體來看待。將一個地域視為整體,在認識論上有什麼長處?又有什麼缺點呢?

這樣的一種認識論方便我們區分對象的邊界,但麻煩在於:當你要去討論一個完整的對象的時候,其實你必須站在它的外邊——我們必須用外部視角去整體性的討論亞洲,如此,邊界的輪廓才能清楚的被呈現出來。可是當你採用外部視角,意味著你將意識不到對象的內部存在多種矛盾、糾葛、對立、衝突,這個輪廓內包含怎樣的內容,其中是不是有相互糾結、爭鬥的機制……當我們採用外部視角時,通常會忽略這樣的問題。

我們容易忽略具體的社會與歷史風土對文化的制約性。事實上,在不同的地域,人們對同一類現象的感覺、意識是不一樣的……

亞洲的悖論

所以關於亞洲概念的第一個悖論就在於:當我們採用外部視角,將對象視為一個整體時,很容易帶有將對象整合的企圖,但當我們放棄這種整合的企圖,又容易看不到整體與局部的關係,失去結構意識。

第二個悖論,是當我們討論東亞、亞洲問題時一定會遇到的麻煩:在地理學上,我們很容易區分東亞、亞洲,但在當我們處理地緣政治的問題時,常常遇到一種概念偷換。地緣政治理論的奠基者麥金德(John Mackinder)1904年發表的講演《歷史的地理樞紐》,將歐洲文明視為對抗亞洲侵略的產物;而這裡所謂的亞洲卻包括了俄羅斯,這就是一種地理概念的偷換。

西方社會試圖把俄羅斯從歐洲地理學中去除掉的努力,我們現在看得很清楚。

又比如,東北亞諸國有一個旨在討論北韓核武問題的六方會談機制,但其中卻包括美國跟俄羅斯,可見朝鮮半島的問題不只是亞洲內部的問題,更是一個超越亞洲的問題,那我們怎麼去看待這個關不上門的東亞?近日由於國際格局的變動,日本與韓國正在討論加入北約,這個動議以及上述討論的例子皆在說明:地域性的邊界,在地緣政治裡總是不斷被打破。

亞洲的符號化

現實中全球性的各種變動,讓各大洲的地理學逐漸失去意義,學術界處理這兩個悖論(地理學意義上的偷換、地緣政治上的擴大)的做法是將亞洲符號化,也就是當我們在討論亞洲文明的時候,這個文明是符號學意義上的文明,這種討論讓亞洲能脫離它所產生的歷史、地理的空間,抽象的作為價值來討論。

從認識論的層面來說,地理學上的認知與符號學上的意義產生疏離是必然的,但當這種疏離被當成將東亞符號化的理由,就容易犯一個錯誤:我們容易忽略具體的社會與歷史風土對文化的制約性。事實上,在不同的地域,人們對同一類現象的感覺、意識是不一樣的;如果我們忽略了這種制約性,很容易天馬行空的以普遍性之名,把某一個社會裡的經驗抽象化,然後說這是任何一個社會裡都會遇到的情況。

我們沒辦法深入的分析,在不同社會裡儒教文化的功能到底是什麼,那如果實際進入不同文化後你會發現,它無法歸結為儒教文化圈這樣的範疇。

拆解東亞的線團

孫歌提到,本次展覽提供了我們提供了一個解網繞團的意向,這個意向有益於我們拆解亞洲這個「線團」,拆解還不是編織行為本身,而是為「再紡」東亞做準備:

我的提議比較簡單,首先我們要拆解東亞的思維習慣中已經相對的固化的抽象整體,也就是把東亞視為單數的對象。

比如嘗試拆解中國的學院裡流行的,以儒教文化圈為主體的東亞想像;確實,儒教文化對東北亞、東南亞社會來說構成了從古代轉向現代的一個重要的文化力量,但這樣的視角讓我們沒辦法看到東亞各地儒教的特定的功能,最後我們會歸結為儒教進入不同社會後產生了不同的變種,但總的還是儒教,然而事實往往未必如此。

特殊性的表象

如果我們要拆解外部視角,下一步我們就要還原要素本身的多樣性,我們就會遇到一個很有意思的問題,當我們強調多樣性,其實我們只是看到表象上非常接近、類似的現象與事物。

櫻花是東北亞各地都有的植物,但櫻花只有在日本才具有特殊的價值,或特殊的意識形態的功能,同理,金達萊(杜鵑花)對朝鮮半島的人民具有某些象徵意義,但它在中國只是種漂亮的花。我們在各個社會裡常常看到相同的事物、相同的表象,但是它的含義不一樣;這時假如我們還強調以儒教文化圈作為模板,其實,我們沒辦法深入的分析,在不同社會裡儒教文化的功能到底是什麼,那如果實際進入不同文化後你會發現,它無法歸結為儒教文化圈這樣的範疇。

只要老百姓還維護著這個可以代代相傳的選擇機制,傳統就會繼續活在現代社會中,只是我們看不到它,我們看到的是被選擇的對象在不斷變化……

文化融合與生活經驗的有機性

當我們這樣進行拆解之後,下一步就是要「整理線團」。就剛才的例子,我們可以發現,表面上類同的事物在各種文化脈絡中有不同的含義,這裡還有另一個要處理的面向就是文化的融合。

例如,廣州黃埔村的房子使用很多歐式教堂的彩色玻璃,但當地人絕對認為那是本地的傳統樣式,這是由於黃埔村在歷史上是清朝唯一對外開放的碼頭村鎮。更往北邊一點,可以看到敦煌壁畫中有很多西域與中土的文化型態與要素融合在同一幅畫裡,對於作畫的工匠來說,這其實是一個有機組合的畫面。

面對民眾的生活經驗的時候,我們可能要更謹慎地對待所謂的傳統和外來文化的區分。當我們討論傳統,討論外來因素的時候,大概只有知識份子願意把它作為兩種不同性質的事物加以對立,但對於民眾來說,由於生活是流動的,所以各種要素可以有機組合。

因此我們更不能簡單地說,既然東亞所有事物都在文化融合中彼此共享,我們就能藉此達到彼此的理解和交融,事情沒有那麼簡單,因為表象的背後還有一套看不見的機制、一個結構性的功能在起作用。

當我們觀察百姓生活中如何融和各種各樣未必全是傳統的要素的時候,這裡面我們發現是有取捨的,並不是大家毫無選擇的就是把亂七八糟的東西組合在一起,取捨的邏輯是看不到的,但只有它才是傳統。

只要老百姓還維護著這個可以代代相傳的選擇機制,傳統就會繼續活在現代社會中,只是我們看不到它,我們看到的是被選擇的對象在不斷變化,其實整個東亞地區,包括大陸、台灣、朝鮮半島、日本,全存在著不同選擇機制,而這個選擇機制是生活的邏輯,例子比比皆是。

編織一種原理性的認識論

隨著線團的不斷積累,我們會遇到新的問題,假如我們想要開始編織,如同現實世界的紡織作業,我們需要一個「經緯」來讓編織品成型;要讓色彩斑斕的篩線成為一個編織品,一個文化的機體,那我們必須要穿透表面的色彩,進入內在的肌理,這個內在的肌理就是原理性的認識論。

當我們使用「東亞」、乃至於「亞洲」這個概念的時候,我們忽略了什麼?

亞洲的風土性要求我們打造新的認識論,我們用歐洲的原理是沒有辦法取代它、代替它的。具體的說,亞洲的原理,是面對不能夠統合的多樣性和不能夠自足的開放性,面對著這樣一個對象,而這是歐洲原理(可以抽象唯一的統合性/普遍性原理)給我們提供的那個對普遍性的認知方式無法把握的。

我們要反對的,並不是西方的理論本身,當然也不是西方的那些可以被轉化為人類共同價值的概念,我們反對的僅僅是西方中心的霸權;而且,這種霸權並不完全由西方人製造,東方的上層精英在強調西方主導性的時候在同樣在維護這個霸權。

為有效的糾正這個誤區,孫歌建議:我們把西方的理論相對化、歷史化,讓它變成人類精神遺產的一個組成部分,在這個前提下,我們不把西方理論做為絕對的參照系,更自由的方式去思考東亞的原理。

我們要把普遍性從高高在上的,想像的寶座上拉下來,讓它成為各種各樣的,個別性差異之間的那個相互開放的契機……

新的普遍性原理

東亞作為亞洲的一個組成部分,我們要建立的是一種新的普遍性原理,這個新的普遍性與已有的普遍性之間的關係並不是你死我活,而是一個互補的關係。

當我們去觀察相似性對象的時候,我們要尋找的,不是這個對象裡邊的類同的部分,相似性不把我們引向相同,這是原有的一元化普遍性想像的特點,

但現在我們要從相似性進入差異,而差異使得我們從相似性邁向特殊性,不要害怕這個特殊性的特殊,因為相似性已經提供了我們進入了這種特殊性的能力,它表面是相似的,以剛剛舉的例子儒教文化圈來說,如果我們把儒教當作一個相似性的起點,再進入不同的文化的話,那我們去尋找的就不再是儒教的那些要素,我們要尋找的是,這些要素在新的結構裡邊,它被轉化成什麼東西?

我們要把普遍性從高高在上的,想像的寶座上拉下來,讓它成為各種各樣的,個別性差異之間的那個相互開放的契機,要記得在亞洲這樣的一個地域裡面,如果用單線的進化論思維是沒有辦法把握它豐富多采的多樣性歷史。因此,新的普遍性原理要求我們去修正原有的理論感覺,要求我們在亞洲風土的多樣性之間建立一個相互理解、相互開放的契機,然後我們仍然讓特殊的對象以特殊的形式存在,這才是我們要追求的亞洲/東亞原理。

毛利嘉孝(Mouri Yoshitaka):後疫情時代的亞際政治與文化運動——DIY、龐克、地下藝術與政治

文化研究這個學門於1970年代主要形成於英國倫敦的史密斯學院(Goldsmiths, University of London),80年代傳入美國,最初作為媒體研究和流行文化的理論,後來發展為後殖民主義、種族、民族等研究的基礎,特別在美國的脈絡與性別研究結合,90年代傳入日本,並進行了重組。

文化研究不只是一個受法國結構主義與英國新左派影響的新潮社會理論傳,其的基進之處在於,它關注知識生產中的權力關係;所以問題就來了,為什麼亞洲的知識份子只能夠透過西方的學術來認識?為什麼我們的參考點總是馬克思、佛洛依德、尼采、傅柯、德勒茲?都是西方白人男性的理論?

亞際文化研究(Inter-Asia Cultural Studies)的學術刊物與研究計畫就是始於這個問題意識;我們雖然住在亞洲,但亞洲作為方法卻不是一個不證自明的命題,直至上世紀,關於亞洲的知識多半來還是自於北美或歐洲,亞洲研究者相遇的地點,是在紐約、倫敦或巴黎,而不是首爾、東京、新加坡上海與台北。在最基本的層面,亞際文化研究應該包括歷史衝突、暴力與矛盾,目的在於揭示壓倒性的美國文化霸權掩蓋的差異與矛盾,在這樣的基礎上尋求知識對話。

亞洲作為方法是迄1990年代亞際文化研究計畫的實踐成果,在此脈絡下,亞洲作為方法可以視為一個檢驗不同在地組織與介入中浮現出的各種問題的返身性運動。

空間轉向

今天的主題不是有關文化研究,而是有關2000年前後的東亞草根青年社會運動,特別是在無政府主義、DIY、龐克文化和另類空間。我們目睹了亞洲在2000年左右興起各式各樣的「另類空間」(Altrenative Space),我們如何理解此現象?我們或許可以將這些空間及他們築起的跨國網絡視為是一種「空間轉向」的實踐,當我們從該歷史時期的政治、社會及文化脈絡中去重新審視這些空間,文化研究的關懷也轉為自下而上的政治、文化、哲學的傳播,一種「街頭哲學」。

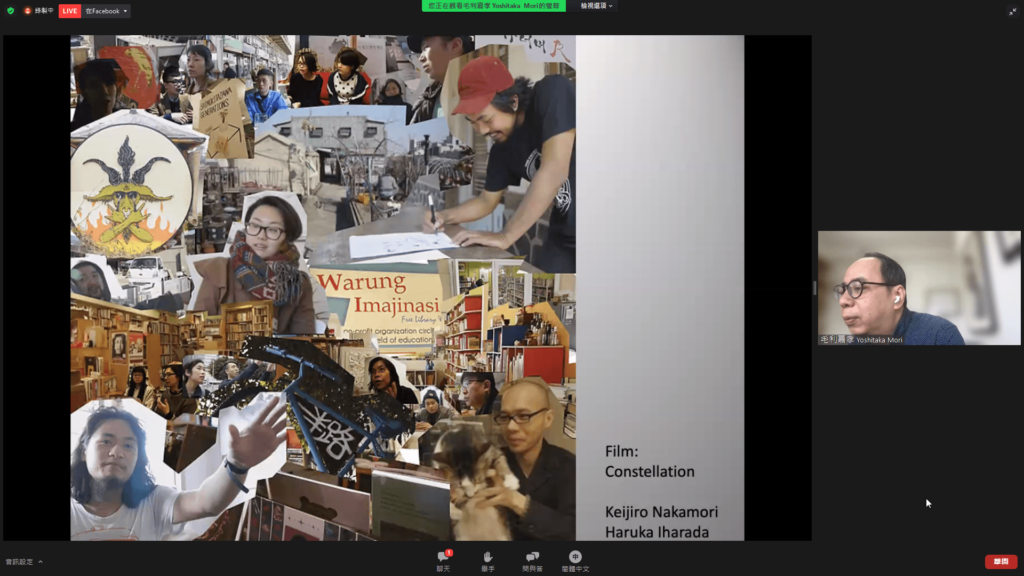

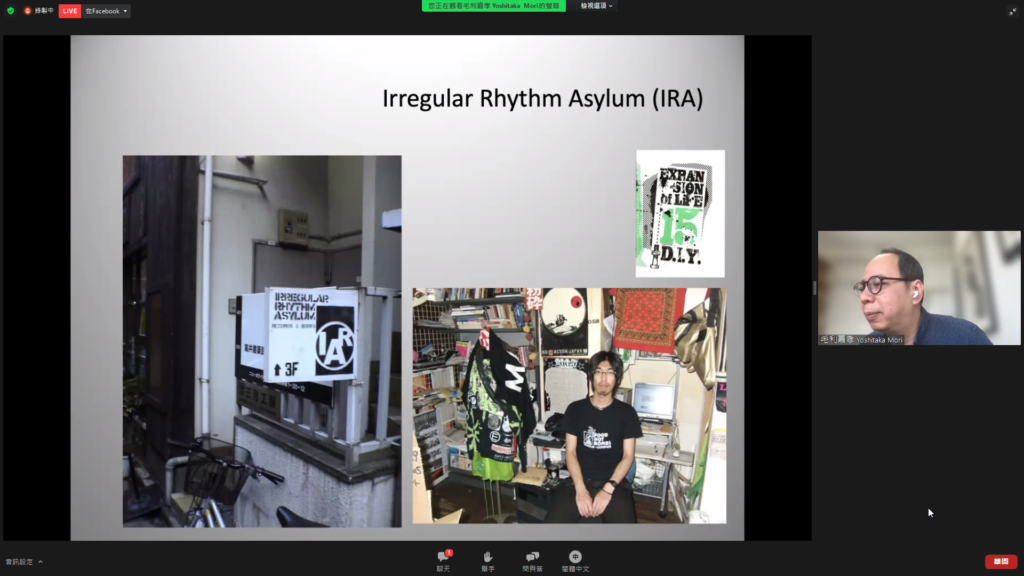

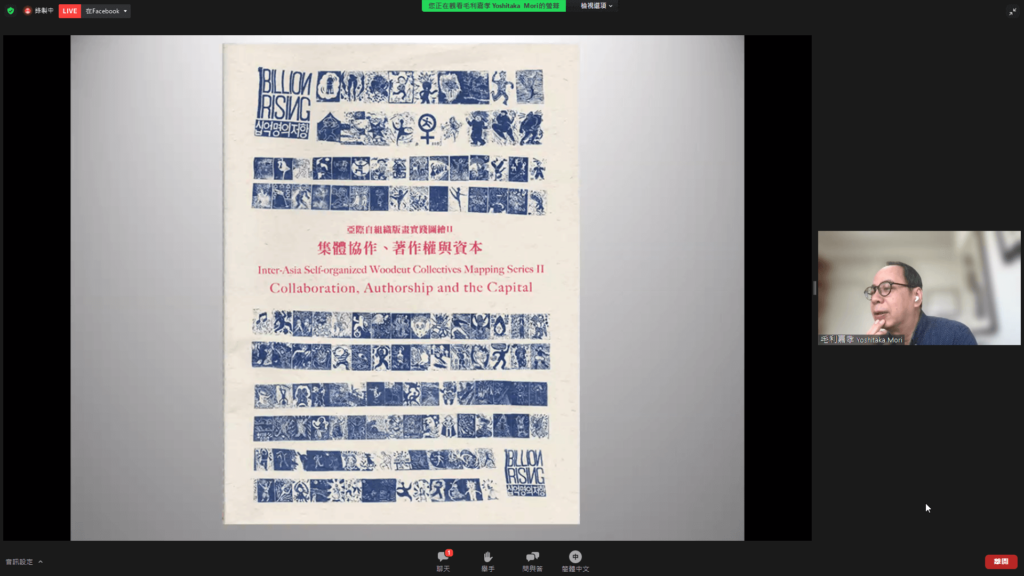

在2001年左右我們看到了一些另類空間的實踐,包括反戰、反核、木刻板合作運動(A3BC),我個人參加過一個合作化的印刷品計畫,計畫名稱叫IRA(Irregular Rhythm Asylum),每週固定有十幾人一起進行一個大板畫,我們有一個實體空間,可以擺放、販賣無政府主義文宣、獨立雜誌、書籍、DVD,也可以舉辦展覽、演講。IRA曾參與沖繩的反戰活動,花了兩個月的時間做了一個木刻的大板畫,通過與龐克DIY運動的交流,過程中我們建立了一個地下的、無形的跨國文化網絡。主流媒體是很少關注這種地下活動的,關於這些另類空間的信息主要是透過面對面的形式交換。

另類空間的複製

另類空間的生產與再生產與新自由主義的全球化密切相關,社群媒體的普及意味著人透過社群媒體交換點子與建立關係的管道增加了;廉價航空降低了移動的成本,新自由主義經濟帶來的不穩定的就業更生產出一群生活更為彈性、流動、碎片化的勞動者(包括學生與知識份子)成為另類空間的支持者,這些都為另類空間組成跨國網絡提供條件。

跨國意識

馬克思與恩格斯曾說:「全世界的勞動者,團結起來」。他們相信普世性的無產階級意識會在資本主義全球化形成的空間重構中浮現;無產階級將透過工廠、礦坑等共同的空間經驗中想像他者的處境,進而形成階級意識。或許現今的人們已經過於分化與個體化以至於無法這麼簡單的形成連帶,但我們可以感受到,一種跨國境的集體無意識可能即將出現於這些另類空間當中。

新冠疫情與另類空間

在疫情期間,另類空間及跨國交流的環境其實發生了巨大的變化,在許多的城市聚會是受限的,2010左右年開始的各種草根政治運動被疫情延宕了,各國政府更以防疫之名擴張國家權力,但疫情對另類空間的開展其實是相對較小的;以東京來說,雖然經濟活動一直是在萎縮,但閒置空間也相對的增加,諷刺的是,這也讓另類空間得以增長,而且另類空間中經濟活動本身就規模較小,又獨立於主流的經濟,人員雖然受疫情影響流失,但仍可以透過網路、社群媒體等擴大。

躺平主義者宣言

《躺平主義者宣言》在疫情期間廣泛地在日本傳播,它可以說是一個革命性生活方式的建議,在日語中也有獨特的表達方式(Tangpingnist),我們很難定義什麼是躺平主義;躺下,其實是在拒絕資本主義剝削,透過躺下這個動作將一個空間變成共享的、自治的空間,這很像70年代義大利的自治主義運動(autonomia/autonomism)中拒絕工作的新版本。《躺平主義者宣言》原本是在中國微信圈傳播的一個網路文章,由日本的政治活動者及松本哉(Hajime Matsumoto)等人引入,躺平主義可說是一個終極的DIY指南,它在日本的各個另類空間販售、傳播。

松本哉與躺平主義在日本的傳播可說是挑戰了知識生產的問題,松本哉本人並不是傳統意義上的知識份子,他也不是研究人員,更不精通哲學或思想,他本人是一個政治活動家、DIY自主經濟活動的實踐者,也是創造另類空間的先驅,它基本上是葛蘭西(Antonio Gramsci)所謂有機知識份子的典型,他通過日常生活的活動來組織人們、構建思想。

《躺平主義者宣言》其實就是一種亞際的,對新自由主義的回應,它表明網路與社群網站維持了東亞的網絡,更取代了物理空間,甚至有可能誕生新的哲學。躺平主義提醒我們思考,該怎麼發展文化研究。

Q&A精選

問:我們的日常生活、日常經驗往往受制於地緣政治的影響,如果我們去掉西方中心,會不會建立中國中心?

孫歌:所謂的去政治化,只是一種想像,是沒有現實基礎的,我們如何在這種政治化的隱性結構中去思考問題?首先我們要認清問題本身的政治性是什麼?

比如沖繩的反美軍運動,中國的老百姓去思考沖繩人的鬥爭,其實很少去想像沖繩的民眾怎麼去感覺今天的國際政治、他們怎麼去確定自己的認同,中國人在考慮認同的問題的時候,把認同簡單地歸結為主權,當我們覺得沖繩人應該變成中國人的時候,這不是你對沖繩的關心,而是你對自己的關心和自我複製。

但是當你嘗試去理解沖繩人怎麼感覺自己跟中國的關係、跟日本的關係、跟國際的關係,嘗試設想自己為沖繩的一員,這個問題本身就有了根本的變化,這就是我們今天不斷在討論的,以普遍性打造相互開放的契機的嘗試,而同時,你仍然是一個中國人。

普遍性和特殊性在國家政治裡經常是作為實用主義的一個工具來用,而且實際上從事意識形態工作的很多知識份子也採取實用主義的態度。

我們討論亞洲原理,試圖給東亞找到一個新的視野,為的不是解決實用問題,不是要建立理論,而是要建立理論感覺,且不能侷限於知識份子。

當我們嘗試建立新的認同方式的時候,它應該要具有多重性,地緣的邊界那是一重性,跨地緣的邊界的模糊那是多重性,這之間有互動關係,當我們這樣去想問題的時候,我們的認同也會變得複雜。

關鍵問題在於我們有沒有可能建立一種新的分析的機制,然後以這種分析機制對普遍性、特殊性都進行「解網」,在這個過程中我們會穿透那個實用功能;當我們穿透了實用功能之後,不是要直接去解決現實問題,而是去建立與現實緊密相關又存在斷裂的「另類空間」,當我們有了這樣的意識之後,我們可以在這具有特殊性的表象之間建立往返的、往還的過程。

問:作為策展人,如何將今天我們嘗試打造的新普遍性原理、對特殊性保有理解、尊重和開放為基調的認知方式傳遞給觀眾?

孫歌:猶太哲學家阿多諾(Theodor Adorno)流亡美國期間的隨筆集《最低限度的道德》中提到:「人類只有在深層的痛苦中,才能發生連帶」,流亡美國的阿多諾其實是相當孤獨的,儘管在我們看來,他們都是西方人,但中間有很多很具體的感覺與苦惱,是身為猶太裔的阿多諾所獨有。

「文化其實是在皺摺裡面」,每一個社會的文化個性不是在表面上那些宏觀的、我們都可以觀察到的現象裡面,他是在皺摺裡面。藝術家永遠要面對文化的皺褶,那些常人不可見的皺褶,特別是那些被擠壓掉的、被遮蔽、塗抹的皺褶裡的痛苦、煩惱。

這是策展人與藝術家最可以呈現出來的對象,這樣的對象一但被呈現出來,一定具有人類性、世界性;不用去考慮這樣的呈現會不會被理解,它一定會被理解,因為人類具有這樣的一個共通的本能,我們會在深層的痛苦和孤獨當中產生相互理解的需求。

延伸閱讀:

孫歌、毛利嘉孝:當我們談論「東亞」與「亞洲」時,我們忽略了什麼?

族群、環境、人權——湄公河域的藝術行動與實踐改變了什麼

Be First to Comment