楊儒賓:王陽明「大悟」,所悟的內容為何?

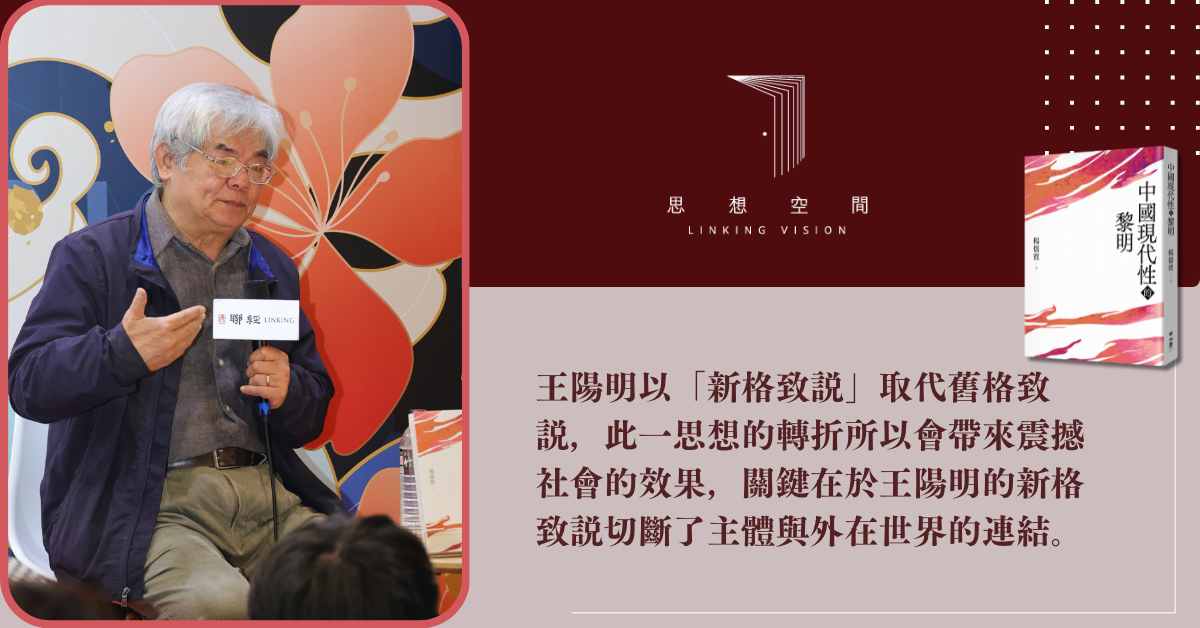

如果說王陽明是五百年來影響近代中國最重要的一位儒家學者,這個判斷縱然無法得到學者普遍的同意,但至少王陽明獲選的機會極大,這樣的判斷很可能是可以被接受的。王陽明活在十五世紀末期至十六世紀早期之間,頭尾的年分各占一半,他的後半生穿越了以舉止荒唐著名的明武宗正德十六個年分,又進入了以專斷剛愎著名的明世宗嘉靖的前七年。這段時間並不是對思想友善的歲月,但王陽明的思想因他本人的功業及門生的努力推廣,當然更重要的還是他的思想的解釋力道,竟深刻地衝擊了晚明的帝國。

如果說王陽明是五百年來影響近代中國最重要的一位儒家學者,這個判斷縱然無法得到學者普遍的同意,但至少王陽明獲選的機會極大,這樣的判斷很可能是可以被接受的。王陽明活在十五世紀末期至十六世紀早期之間,頭尾的年分各占一半,他的後半生穿越了以舉止荒唐著名的明武宗正德十六個年分,又進入了以專斷剛愎著名的明世宗嘉靖的前七年。這段時間並不是對思想友善的歲月,但王陽明的思想因他本人的功業及門生的努力推廣,當然更重要的還是他的思想的解釋力道,竟深刻地衝擊了晚明的帝國。

2023年的今天,身在臺灣的我們,為什麼仍要重新思考中華民國?有沒有一種嶄新目光,來重探中華民國與臺灣歷史之間的關係?清華大學哲學研究所教授楊儒賓近月出版了新書《思考中華民國》,本書從現代化轉型的角度出發,試圖撥開「中華民國在臺灣」的既定想像,在歷史洪流中重新辨認出中華民國的樣貌。7月16日,楊儒賓蒞臨聯經書房,以「當『中華』遇上『民國』:談民國理念在歷史上的獨特意義」為題,開展了一場非常深入的新書發表會。

「中華民國」作為一個在歷史中朗現的理念,它的另一個特殊的顯現是1949年之後,這個國家與臺灣的關係。由於這個在「中國」格局下成立的國體與現實主權所及的地區有嚴重的差距,不論人口或土地面積來看,現行的中華民國顯然無法執行「中國」一詞該有的政治責任。一個以「主權在民」自許的國家如果沒有辦法得到它的法理上的公民的支持,是不合理的。就現實政治考量,大陸中國擠在島嶼臺灣,目前的局勢就是不合理,如何解釋它的意義,不能不是項艱難的工作。

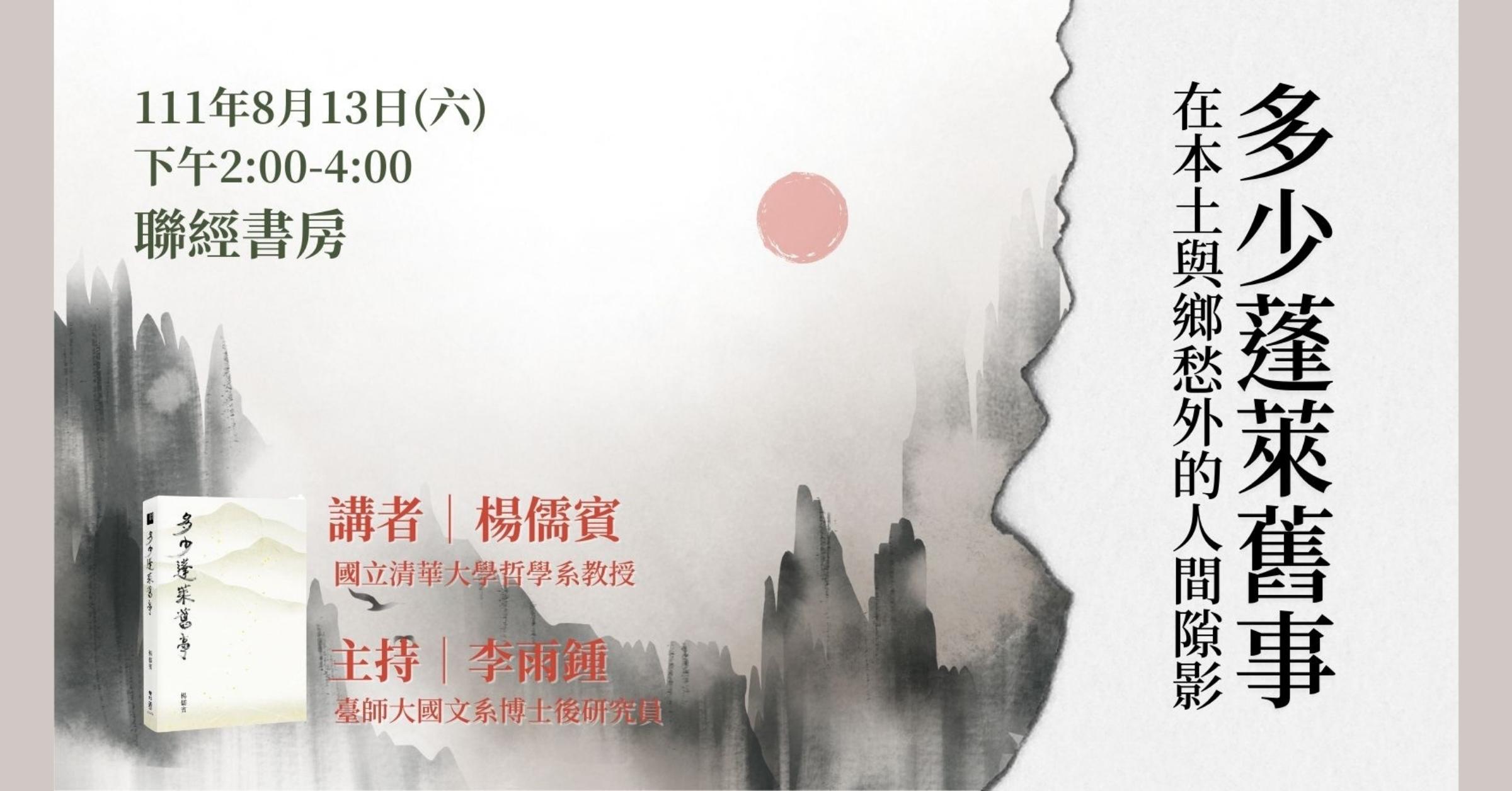

如果右手寫論文,左手就寫散文;如果右手寫亮處,左手就寫隙影;如果右手寫經世治國,左手就寫茶餘飯後吧。右手左手從來不是二元對立,亦無高下判別⋯⋯

楊儒賓是學者,在學術圈一路走來,他寫過上百篇的學術論文、寫過幾十本著作、寫過神話思想、寫過宋明理學、寫過身體理論…… 但學術書寫畢竟只是生命與世界的永恆辨證中其中一個表達形式。

台灣孤懸於東海之外,素有「蓬萊」之稱。但這座東海寶島,卻有著複雜的前世今生。它早先被中原大陸視為海上仙山,島上自有天地…。

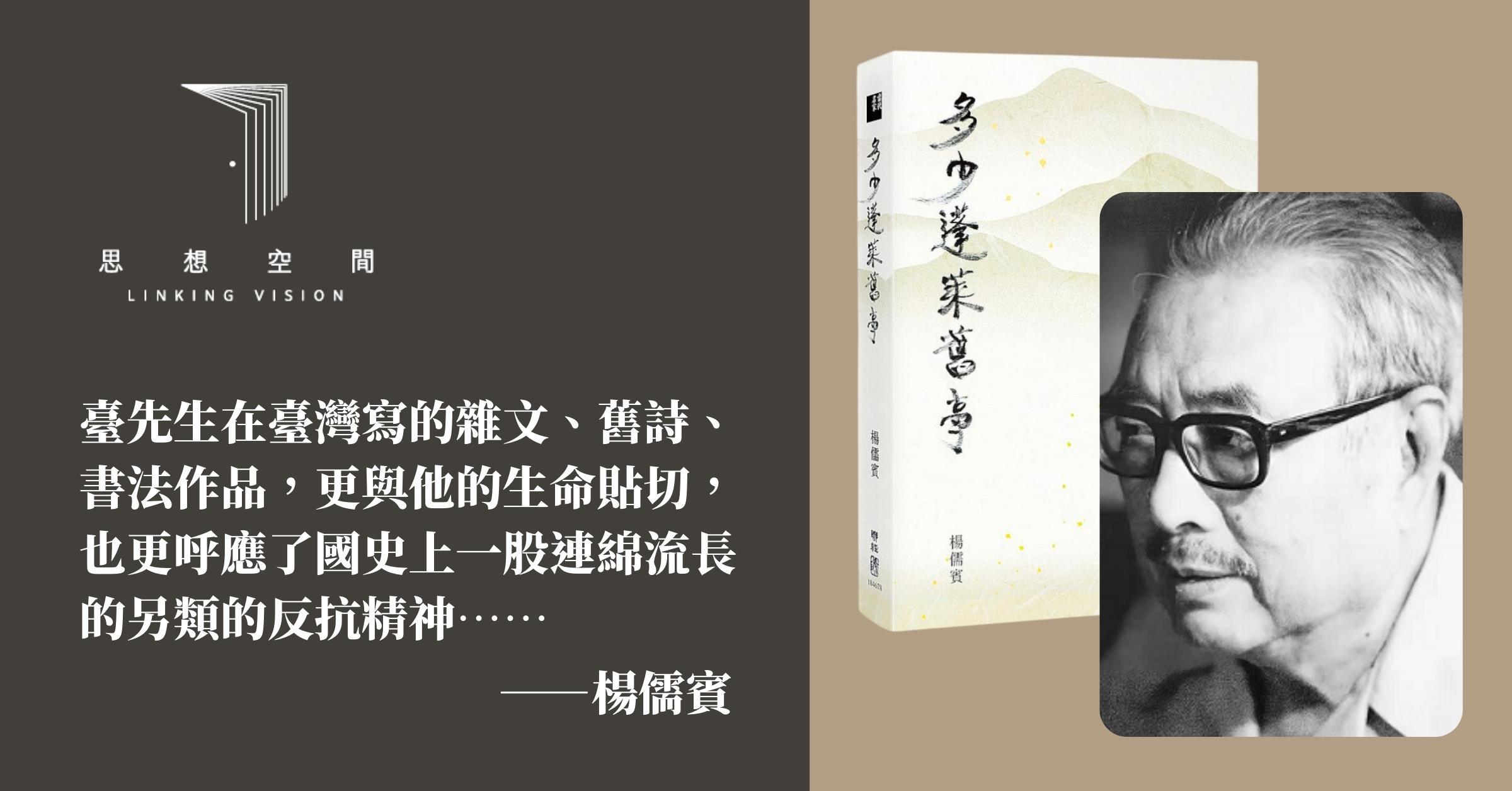

臺大中文系畢業的學生不知凡幾,在學的學生也不在少數,如果有人作民意調查,問臺大中文系最重要的人,或是對該系最有貢獻的人,臺靜農三個字應該會脫穎而出…

最近幾年對於儒家傳統與當代處境的思考可以說是對自己生命底蘊的一番告白,希望不忘初心,但知識稍有增進。本展所列的這些書都是既有溫度也有厚度的著作,他們的情感的書寫中……

楊儒賓不禁發出感嘆,類似的話在《1949禮讚》也屢次提到:「台灣海峽兩岸人民各有他們的1949,1949之於新中國,主要是政治的意義;1949之於新台灣,則是文化的意義。」

2019年10月,華人文化主體性研究中心與楊儒賓進行專訪,探討了晚明與現代性、中華民國、辛亥革命、五四運動、1949、台灣的民主工程與儒家,並論及其思考理路與治學經驗。