文/楊儒賓

(* 本文原刊於《印刻文學生活誌》2021年11月,收錄於《多少蓬萊舊事》。)

每個民族都有自己的神話,每家世家都有自己的圖騰,每座校園都有自己的傳奇,每間系所都有自己的傳說。臺大中文系的傳說是臺靜農先生。

臺大中文系畢業的學生不知凡幾,在學的學生也不在少數,如果有人作民意調查,問臺大中文系最重要的人,或是對該系最有貢獻的人,臺靜農三個字應該會脫穎而出,而且可能是不二人選。雖然臺先生於1973年退休,至今已近半世紀。他於1990年辭世,至今已超越半世紀的一半。現在臺大中文系的學生大概沒人見過他,即使老師輩,見過臺先生的人也不見得很多,上過課的人更是屈指可數了。但人人都說臺先生,好像臺先生還在文學院二樓的研究室喝茶,抽菸,呵呵兩聲,室外長廊不斷迴響。顯然,師生們的印象不是來自歷史記憶,因為沒幾個人見過臺先生,而是來自歷史知識,傳承下來的。但很可能也不是來自歷史知識,他們的印象不是來自歷史,也未必是知識。

他們流亡到臺灣時,五四符號的光芒已淡,但落日照大旗,單單這兩面大旗默默地在晚風中飄動,就是招牌。

臺大常被認為繼承五四傳統,這座學府和北大有密切的關係。如果要追究這種公共印象的來由,傅斯年是一條線索,臺靜農又是另一條線索。傅斯年是五四運動的象徵,北大學生運動的靈魂,他和環繞他周邊的一些朋友胡適、劉半農、羅家倫、顧頡剛等人,構成了新文化運動的右翼形象。臺靜農和魯迅、陳獨秀、許壽裳、老舍等人,構成了新文化運動另一翼的左側。如果說自由主義與社會主義是民國思潮的兩股巨流的話,傅斯年和臺靜農確實有理由被視為是1949年以後流落到海島的兩個巨大的五四身影。他們流亡到臺灣時,五四符號的光芒已淡,但落日照大旗,單單這兩面大旗默默地在晚風中飄動,就是招牌。

臺大的五四─北大情結不是隨便結的,有些底氣。新文學運動青年明星臺靜農在臺大中文系任教,已入神壇的老校長傅斯年是五四運動靈魂人物,臺大中文系系刊叫《新潮》,明顯即是北大著名學生刊物的海盜版,現在名為山寨版。系上老師又多為渡海一代的知識菁英。但這些可構成完美五四圖像的線索湊起來,無論如何編織,編織成的圖樣還是不像。在1987年解嚴前,臺大中文系除了開過「現代散文與習作」等少數科目外,幾乎沒有和現代文學有關的課程。在這幾堂點綴性的現代文學的課堂上,也不可能有左派文人的教材。臺靜農先生任系主任二十年,他沒開過現代文學的課,他治理下的臺大中文系也沒幾人開過。當年系所沒開現代文學的課程,很可能是冷戰時期戒嚴體制的限制使然,是不能也,非不願也。但公雞被閹割久了以後,有時聽到遠方的公雞啼聲,遂不免疑神疑鬼,懷疑怪聲出自何方神聖。

80年代,臺灣的冷戰體制其實已逐漸退冰,戒嚴法已呈現出「告朔餼羊」的走勢,魯迅、郭沫若、費孝通、侯外廬等人的著作在臺大、臺師大附近的地攤都可買到。警察來回巡視,也都是睜一隻眼,閉一隻眼,好像他們看不懂漢字似的。當時臺韓關係仍在,不少韓國學生到臺灣留學。在二戰後的冷戰體系中,和臺灣關係最密切者當是韓國,兩國有共通的歷史文化的背景,又有相似的近代史的共同命運。但兩國的學生在當時有極大的不同,韓國學生通常反美,對近現代史極敏感,他們到臺灣來留學,只要是人文社會科學的學生,一般對中國現代史、現代文學、現代哲學都有較濃的興趣。頗有些在臺大中文系就讀的韓國留學生曾向系方要求作魯迅、巴金這些作家的研究,獲得的答案不問可知。在很長的一段時間,外界想到臺灣的現代文學創作與研究時,浮現上來的圖像是臺大外文系,而不是中文系。

臺先生是新文學運動大將,很多紀念他的文章都提到魯迅編《中國新文學大系小說二集》時,每位作者蒐羅的小說最多者四篇,其中魯迅四篇,臺靜農四篇。魯迅收入臺先生的〈天二哥〉、〈紅燈〉、〈新墳〉、〈蚯蚓們〉四篇短篇小說,而且讚美他能「將鄉間的死生,泥土的氣息,移在紙上」。但這位新文學運動時極有成就的文人1946年渡海來臺後,不但自己不再有小說的創作,新文學的因素在他主持的臺大中文系也沒什麼訊息,一位大地之子的創作衝動竟凍結於兩本出版的小說集:《建塔者》與《地之子》的鉛版文字中,爾後再沒有可觀的新文學作品問世。1946年前後的臺靜農是一?是二?他的文學生命是齣神祕劇。

臺先生生在九州風雷交加的年代,他不由自己地捲進各種抗爭中。他與李霽野、韋素園等人組織未名社在北大校園邊矗立,當時的北大是新中國文明的搖籃,各種新思潮在此方塊地區醞釀。臺先生極欣賞的一位女學生施淑教授前幾個月在報刊發表了一篇文章〈蹤跡〉,懷念她的臺靜農老師,文章飛揚跋扈,極生動之能事,青年臺靜農的身影呼之欲出。一位來自安徽舊仕紳家庭的青年學子先到了省城求學,接著在東南幾座名城輾轉訪學,最後到了北京。其時的京師有志氣相期的同齡朋友,有視野高闊的師長,有百年難得一遇的思想大解放時代。時代的氛圍形塑了臺靜農,青年臺靜農有那一代「少年中國」的共相。他呼吸於其間,衝擊秩序,也被舊秩序打擊,碰觸了政治,也被政治反噬了。幾年之間,三次入獄,事後檢查事件始末,政治的密度可能沒那麼大,尤其第二次的「私製炸彈」案,「政治犯」之名不免有「不虞之譽」了。但民國的政治理不清,講不明。冤不冤,或更大的冤,都不是沒有可能的。臺靜農先生的三次入獄紀錄在政治動盪的30年代,縱不能說特別顯赫,確實也不常見。

那是1946年前的臺先生,渡海後呢?渡海後的臺灣局勢很快就捲進國際冷戰體制,海峽兩岸是生死存亡所繫的敵我矛盾關係。在戒嚴法的管束下,文人學者反抗的空間不大。但雖不大,要有還是有,而且最可對照的例子就在臺大中文系隔壁的哲學系。哲學系的殷海光1949年來臺以後,很快就參與《自由中國》集團,很快地從大陸時期的支持國民黨蔣介石以反共產黨,變成臺灣時期的反國民黨蔣介石以期更徹底地反共產黨。殷海光以倔強之軀,無畏的意志,不斷撐開戒嚴法的法網。這位號稱五四之子的後五四運動人物,渡海之前,學問初現,聲光乍顯。渡海後,一切豁出去,生命精華盡情綻放,他果然吸引住一大批青年學生,但同時也吸引了大量戒嚴體制的砲火到自己身上,這位剛過而立之年的後五四時期人物扮演傳遞五四反抗運動香火的任務。臺先生面對和他年輕生命接近的殷海光或《自由中國》的反對運動,緘默無聲,一無作為,他擺明了要作「神州袖手人」。同一棟大樓,兩位同具五四反對運動人物公共形象的大將,似乎沒什麼交往。渡海前的臺先生與之後的臺先生,是一?是二?費人猜疑,臺先生的政治生命也是齣懸疑的神祕劇。

1949年之後的臺先生另有精彩,他走出了與他的生命格局不搭的片面的左派意識,反而發展了五四新文化運動之外一種具有歷史悲劇精神的在野傳統。

如果從政治抗爭的角度看1949年之後的臺先生,對他有期待者可能會失望,早期有位異議作家即曾撰文,認為臺先生被關三次,關怕了。道德是自我承諾之事,責人以勇,推人入政治獄,甚無謂。在大眾媒體版面上唱高調,或在眾目睽睽之下的廣場說大話,被英雄,被知識分子的良心,甚至被烈士,悲壯則悲壯矣,但道德成分多少,恐得再定性分析。1949年之後,在臺灣的臺灣大學的臺靜農先生,不沉湎北大紅樓舊事,也不想聽別人講青年臺靜農,他活在另一種氛圍。不是他勇不勇?敢不敢?而是這樣的提問不對,他的存在顯然不該放在政治的視野下定位。大概臺大中文系師生稍微了解臺先生者,都不會將他和「抗爭勇氣」這樣的詞語連結在一起考慮,問題無法回答,因為範疇錯了。

渡海來臺後的臺靜農先生當然是五四新文學運動中的一員,歷史改變不了,但前後兩位的臺先生恐怕沒有太多的牽連。其實臺先生不創作小說,不是始於1949年,而是抗戰後即已封筆。他不是不懷念青年時期「酒旗風暖少年狂」的左派文青的狂飆時期,相反地,他相當懷念。但他的懷念,與其說是懷念當時的文字內容,更大的可能還是懷念當時的理想主義的歲月。1949年之後的臺靜農先生不再寫小說,不再說及新文學,不能說他的政治緘默沒有國府高壓的時代的背景。但更大的可能,應是左派的內容在他的意識構造中,已被推到生命的一邊,臺先生顯然活在另一種他更覺得自在的生活圈裡。對於文學創作,1949年之後的臺先生應該有另一種選擇,政治不是解釋文人生命的唯一因素,生命複雜而且奧妙多了。面對具體的生命案例,我們需要另種角度的理解。

海島時期的臺先生和大陸時期的臺先生是日文所說的一生兩身,這樣的現象應該不難看出。臺灣解嚴後,1949年之前的書籍已可正式上架,兩岸的交通也不再有阻礙。一個年輕的五四青年臺靜農的肖像被挖掘出來了,新文學運動的一小塊空缺給補上了,1949年之前的臺靜農的地位已告確立。臺先生的「轉型正義」的工程到此就夠了,不需要再擴大這位五四新文學運動健將的五四效應,好像他還將新文學帶到島嶼上來,臺灣有臺先生的五四印記。事實上,如果我們真要找臺先生對臺灣新文學的影響,在臺大文學院研究室的臺靜農先生的五四精神何在,還真是隔空抓藥,買空賣空,難抓得很。

臺先生在臺,看著對岸昔年同志的下場以及中共實踐馬列意識形態的成績,從反右、三年饑荒到十年文革,他還可能死守青年時期的理念嗎?

用五四符號框住在臺的臺先生,不會增加臺先生的分量,因為與事實不符。1949年之後的臺先生另有精彩,他走出了與他的生命格局不搭的片面的左派意識,反而發展了五四新文化運動之外一種具有歷史悲劇精神的在野傳統。臺靜農到臺灣以後,文學創作的動機已淡,他改寫雜文,以表深情。政治反抗的動能恐怕也提不起來了,他換寫書法,以抒憤懣。他的改轍不是氣魄能不能承擔的問題,而是生命轉深沉了。他對臺灣的國民黨自然不會滿意,他曾為舊王孫溥心畬刻一閒章,文曰:「義熙歲月」,用的是陶淵明的典。陶淵明身處晉宋之交,他對劉裕篡晉極不滿,義熙年以後的作品再不題年號,只題甲子歲月。溥心畬是滿清遺老,民國乃敵國也,他的作品從不書民國年號,都以干支紀年,可以理解。如果我們翻閱臺靜農先生的書藝集,很奇特地,他也很少寫民國年號,通常是以干支紀年。他沒有溥心畬的清朝情結,他為什麼不從眾書寫民國年號呢?或許以干支紀年,本是舊文人的習性,不是太怪異。但遺忘也是一種存在,他不寫,應該還有更深刻的理由。

他是對人民中國另有期待嗎?應該也不是。左翼文人在共產黨奪取天下的過程中,助益甚大。但從左翼作家聯盟成立後,左翼文人的反抗運動與共產黨人的政治反抗運動,應該就處於既聯合又鬥爭的關係。魯迅生前已提到他入了左翼團體,背後彷若被人拿鞭子猛打,他越努力,被鞭打得越兇。胡適見到此文後,曾大聲疾呼,要大家注意到魯迅的吶喊。1949年共產主義革命成功後,不到五年,中共即發動了規模龐大的反胡風運動,中共對左翼文人的戒心甚至於還超過對自由主義文人的反感。1949年革命成功後,中共不斷發動整風運動,胡風、馮雪峯、聶紺弩、蕭軍這些和魯迅關係密切的左翼文人幾乎都受到殘酷的鎮壓,一位接一位,輪流上臺,接受「人民」的公審。其中一位在胡風事件中起了極負面的偽證者舒蕪竟然也是臺先生的舊友,他躲過了嚴酷的鬥爭,但就人格意義而言,卻早已死亡。臺先生逝世後,舒蕪曾撰文追弔,情感還不能說不真摯。臺先生在臺,看著對岸昔年同志的下場以及中共實踐馬列意識形態的成績,從反右、三年饑荒到十年文革,他還可能死守青年時期的理念嗎?

以臺先生的智慧、個性以及年壽之長,他如果還有青年時期典型的左派作家的生命情調,不可能掩蓋住的。事實上,從1949年至今,在臺灣的左派文學陣營(假如有這個陣營的話)幾乎看不到臺靜農的身影。不管是寫大陸或臺灣社會現狀的社會寫實作家,大概也沒有多少人受到臺先生的影響。臺先生在臺的歲月,除了教學、研究外,我們看不到他和社會運動有任何的連結。臺先生在臺四十五年,他與臺灣現實社會維持一種很奇特的平行關係,既在也不在。我們看到的最典型的臺先生的畫面是他和老友張大千、莊嚴這些人的寫字繪畫,詩酒生涯。除了老友張大千、莊嚴外,他當然也和一些藝術家來往,如汪中、王壯為、江兆申等人,也是寫字繪畫,詩酒生涯。兩種酒會當然有共相,好酒只對腸胃負責。如果有區別,或許在於前者的酒有歷史意識,中有離人淚。後者的酒則是雲淡風輕,酒味甚醇。

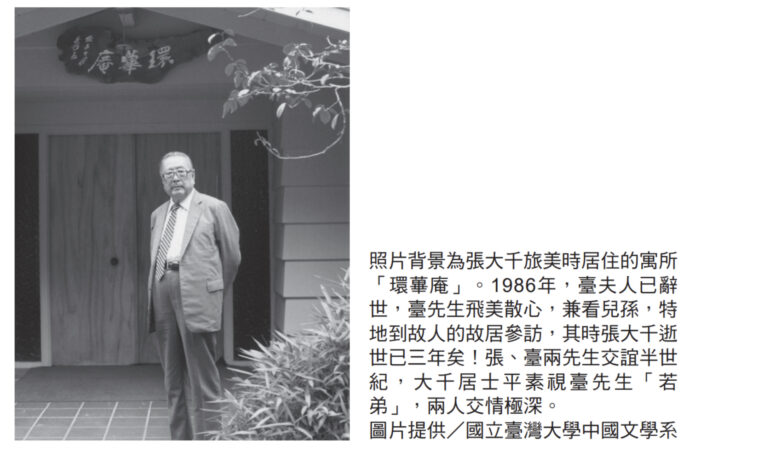

臺靜農和故宮博物院副院長莊嚴、畫家張大千都是從故都時即認識的舊友,老來在臺北又有機會長期聚會,論交情,都超出了一甲子。1976年,張大千遼東鶴歸,返臺定居,隨後在外雙溪築摩耶精舍;莊嚴的房舍名為洞天山堂,他是故宮舊人,屋舍本來就在故宮附近。洞天山堂與摩耶精舍隱蔽於叢樹之間,相去不遠,據說兩家屋頂還可相望,真可謂雞犬之聲相聞了。莊嚴媳婦陳夏生女士記臺先生晚年常走的一條途徑:「來山堂,習慣上都在下午,他總是先到故宮去轉上一圈,或者到摩耶精舍拜訪大千伯伯,然後順道就過來了。經常是還沒踏進山堂的院子,就聽到他那帶有皖省鄉音的叫聲:喝酒了,喝酒了!」喝酒了,賞畫了,壓軸戲是莊、臺兩老又寫書法了。

林文月老師曾提到有一張莊、臺兩老在洞天山堂或歇腳庵的照片,臺先生伏几寫字,莊老立其旁觀賞,兩人白首長衫,斗室淡煙飄蕩。照片中的人物真實到如夢似幻,不啻神仙中人。臺先生在島嶼寫字,在島嶼生活,卻又好像活在另一個空間。陳女士的文字與林老師的照片都是實錄,在臺灣的臺先生過的生涯真如逸民傳中人物,問題是只有這樣的內涵嗎?他的寫字繪畫,詩酒生涯,到底代表什麼意義?

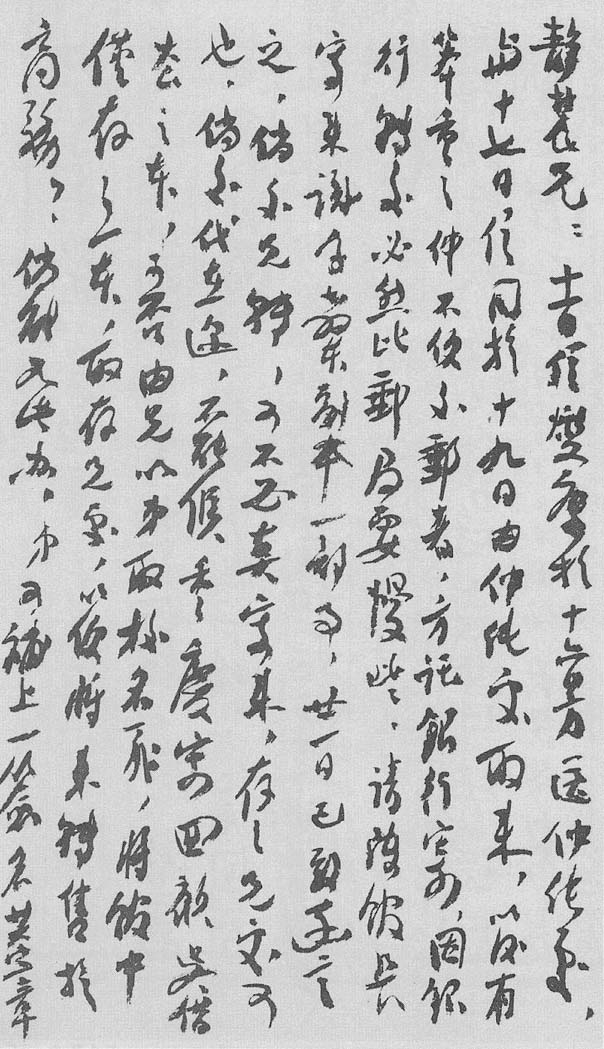

臺先生八十三歲時在《靜農書藝集》的序言中說道:「戰後來臺北,教學讀書之餘,每感鬱結,意不能靜。惟弄豪墨以自排遣,但不願人知。然大學友生請者無不應,時或有自喜者,亦分贈諸少年,相與欣悅,以之為樂」云云。他這段序言反映的心事,好像終其一生沒有變。書法家名氣大了以後,加上他自己又是傳奇人物,有人索字,他窮於應付,「更覺為累」,其無奈可知。但這段序言中,最有意思的是他在書法的表現與島嶼作客「歇腳」之間,用「每感鬱結,意不能靜」連結在一起。中國書法一直有條似實似虛、不好捉摸卻又硬若金石的規條:「書如其人」,書法的風格即是書家的人格。這種人書一如的觀點早在許慎作《說文解字》以後,已確定下來。

我們如從「每感鬱結,意不能靜」看渡海來臺後的臺靜農,可以看出他和魯迅、陳獨秀這些新文化運動巨星獨特的連結。魯迅反傳統是很著名的,他連開國學基本書目這類的工作都不做,因為不值得做,青年人要讀書,不如讀外國的譯作,不要讀腐朽而吃人的舊典籍。就像戰士再如何創傷受損,仍是戰士;蒼蠅再如何完整漂亮,也是蒼蠅,國學不值得救。然而,在魯迅抗爭的一生中,我們卻看到他花了相當多的精神,奉獻於另一種中國傳統。他費力編寫中國小說、神話、故鄉(紹興)文獻,並蒐集兩漢畫像拓片。他對莊子、屈原、孔融、嵇康、魏晉名士也由衷喜歡。甚至他批評儒家不遺餘力,他的故鄉紹興卻是理學重鎮,王陽明、劉宗周這兩位大儒中的大儒可說是他的鄉賢,魯迅沒有抨擊他們,他對鄉賢朱舜水也是衷心尊敬。最近閱讀許壽裳回憶魯迅的諸多文章,他從魯迅在紹興的童蒙歲月寫起,直寫到他在上海遽亡為止,娓娓道來。老朋友筆下的魯迅直是另一位嵇康,悲情憫世人,冷眼對權勢,辣手著文章。

如果魯迅還有革命以外的另一幅面目的話,陳獨秀也是如此。作為胡適所說新文化運動總司令的陳獨秀,他在民國文化史或政治史的圖像,常是《新青年》雜誌中那位不准別人商量,只准服從白話文的霸道文人。或被記得是中國共產黨的創黨總書記,列寧路線在中國的接棒者。但陳獨秀另有一面既倔強鐵硬而又人文精神十足的面貌。他告別共產黨,寫〈最後見解〉,主張共產社會也要言論自由、司法獨立云云,可以說是很自然的發展。他晚年落寞四川,同時得罪國共兩黨,寧願給小學生寫教材以自活,也不願向它們乞憐,一身落魄,軒昂不屈之氣卻依舊,生命底層與舊文化的連結又回來了。

臺先生回憶陳獨秀的文章記載清末民初推動唯識學復興的歐陽竟無居士藏有明代舊拓武榮碑,陳獨秀嚮往之,曾借此拓臨摹。他有詩記其事道:「貫休入蜀惟瓶缽,臥病山中生事微。歲暮家家足豚鴨,老饞獨羨武榮碑。」這是陳獨秀晚年的生涯。臺先生抗戰時於四川白沙任職國立編譯館,與陳獨秀頗有往來。陳獨秀曾賦詩寫聯贈臺先生,其聯其詩多昂藏不平之氣,頗顯烈士暮年之慨。他寫聯贈臺先生的文字如下:「坐起忽驚詩在眼,醉歸每見月沉樓。」上聯是祝允明句,下聯是陳獨秀自己的句子。這位昔日的共產黨總書記被國內的主要政治力量封鎖,沒有正職,沒有兒子(兩位兒子皆為共產理想而犧牲性命),一無所有之際,寫起對聯來,仍既風雅,又霸氣,頗有八方風雨會中州的氣勢。

我們或許該正視渡海前後的臺先生的生命有極大的轉變,而渡海後的臺先生可能更符合他的本來面目。

上世紀中葉,渡海來臺的文人當中,曾同時和陳獨秀及魯迅有如此親密關係者,除臺先生外,再也沒有第二人了。陳獨秀、魯迅都是大革命者,他們在意識層對儒家傳統都曾想徹底燒毀,臺先生沒有他們果斷的個性,也作不出他們的革命事業。但陳、魯兩人對傳統中另一種非權勢的、非名教的舊文人文化始終沒有忘情,他們不以詩名家,舊詩卻極雋永。他們也不是書家,但其字不俗,令人喜歡。這些技藝臺先生卻全面繼承,幾乎一樣不缺。他有一方自刻印「老夫學莊列者」,用以自況,意即他遊乎世間的名教格局之外。他在臺大開的課,指導的論文,以《楚辭》、魏晉文學為大宗。不只學院生涯如此,他連生活方式都有部分魯迅、陳獨秀之風,他們都偏好鄉野中國,喜歡碑拓,魯迅蒐集畫像石拓片即多得益於臺先生的幫忙。

臺先生抗戰期間有詩:「頹墳狐穴黃花老,廢殿烏棲泥馬尊」,自己頗喜之。舒蕪問其故,他說:「冷」。臺先生除欣賞魏晉文學,也喜歡晚明遺民詩,他有很強烈的晚明情結,專書專文論及此段時期的文人心事者還不少。士人處在魏晉那種大動亂,或處在明清易代那樣的另一種的大動亂,滿眼牛驥同一皂,跳梁小丑或可一夕升天,這樣的例子不會沒有。凡有感者焉能沒有些難以言宣的鬱結、憤懣、無奈,長期擠壓,性格自然會沉澱成為重重幽暗的氣性。發而為詩,為書法,為水墨,遂多破體、變形之作,鬼哭神號,驚逗秋雨,兩間精爽之蘊盡出矣。陳夏生女士所記臺先生在洞天山堂酒後所書祝允明詩的作品,即極具變形破格之能事。虺蛇奔竄,墨點跳躍,飛白游絲,若斷似黏,真有全幅欲飛出紙張之勢。臺先生的書藝集收有行草「江山此夜寒」五個大字,字數不多,尺幅不大,計白當黑,卻也是清冷森寒,不似在人間。臺先生行書多姿,既嫵媚又森戟,字外有字,令人喜歡。但竊以為最出行當色者,當是鬱悶至極後所作的凌空縱躍的行草,尤其是醉後所書,滿紙墨塊游絲競逐,難以追蹤。汪中先生說:「十足的龍蛇起伏,懷素山谷之草,也未必能現此精光。」

我們或許該正視渡海前後的臺先生的生命有極大的轉變,而渡海後的臺先生可能更符合他的本來面目。我們現在看到所有回憶臺先生的文章,他的性格呈現得非常一致:內斂而自在,坦蕩而溫馨,少見的忠厚長者,他與寫《建塔者》的臺靜農的生命基調頗有差距。臺先生曾說自己在寫小說前,本無意寫小說。既寫小說後,也無意寫小說。臺先生的話應當不是自謙,那麼,為什麼還要寫?應當是青年臺靜農當時不容自己的道德情感,大動亂的時代逼得他要以自己的筆代苦難者發言。樂蘅軍老師曾分析臺先生的小說,認為《地之子》、《建塔者》書中那些溫煦、寬厚、撫愛、容含的筆調是臺先生的「常心、常性和常體」,至於為時代險惡所攪動的拂鬱憤激之情,則是情感的「變風、變雅」。換言之,渡海後的臺先生的表現其實更符合臺先生的本來面目。

臺先生在臺灣寫的雜文、舊詩、書法作品,更與他的生命貼切,也更呼應了國史上一股連綿流長的另類的反抗精神,那是一種與體制不合卻又可彌補體制不足的歷史悲劇意識。

我進入大學時,臺先生已成為傳奇,彷若天邊人。除了偶爾在系上辦的具有耆老開導後學性質的座談會上,看到鄭騫、戴君仁、臺靜農等退休老先生坐在臺前,既閒話家常,也閒話學術,遠遠望去,這些大老彷彿已列入仙班,瞻望渺難及。記得有一次的座談會上,社會上剛好發生一位中文系出身的相命士騙財又騙色事,新聞轟動一時,臺上一位大老,記不得是鄭先生或是臺先生了,勸爾輩後生們在學期間不妨修習《易經》課,學得文武藝,畢業後學以致用,但不要搞到騙財騙色。

我和臺先生近距離接觸只有兩次,都是在張亨、彭毅老師家。一次我尚在碩士生階段,其時彭老師的大學生導生聚會,在張老師、彭老師家用餐,我恰好也在。聚會進行到一半,臺先生忽然按門鈴,串門到兩位老師家來。張、彭兩位老師當然很高興,學生更是瘋上了天,臺先生當時或許在別處已喝了酒,興致奇高。聚會結束前,臺先生要大學生的代表列出清冊,他送與會學生每位一件書法作品。導師聚會的學生代表很盡責,將當時與會的大學生的姓名一網打盡了,送上系辦,但名單中不包括「斯人獨憔悴」的一位研究生。他們不久後果然皆有所獲,杜鵑花城的故事又添了一樁。臺先生困於書藝,常嘆「作人實難」、「為人所役」,他的身不由己,固是事實,但有些恐怕也是他自己引來的。臺先生為人之溫潤厚道由此可見,這也是他成為傳奇的部分原因。

另外一次是博班畢業到新竹工作不久以後,某次,遠在美國陌地生(Madison)任教的鄭再發先生攜兒返臺訪舊,張亨、彭毅兩位老師以老朋友身分邀請他的舊友及臺先生參加,我不知因何緣故,也得以與列。鄭再發先生公子出生美國,在異域受教育,但普通話竟能表情達意,言談之間又溫文得體。臺先生那時看到「四代同堂」,意興遄飛,特別高興。神情似乎又回到一個遙遠的前義熙社會,或者回到他辦雜誌、寫小說的未名社的年代,沒有機心,只有忘機。不久後,臺先生就病倒了,他真的不再年輕了。

早年臺先生在任何團體照中,都是最英挺的一位,不遜陸機入洛之年的風采。渡海後的臺先生在任何團體照中,也都是具足舊文人神韻的一位。他為什麼到臺灣來?當然有幾分偶然,否則,他的住宅不會名為「歇腳庵」。他的歇腳其實沒有將所謂的五四精神帶進來,臺先生在臺灣和新文學三字已不太相干。但竊以為比起大陸時期的作品來,臺先生在臺灣寫的雜文、舊詩、書法作品,更與他的生命貼切,也更呼應了國史上一股連綿流長的另類的反抗精神,那是一種與體制不合卻又可彌補體制不足的歷史悲劇意識。

1949年之後的臺先生全身瀰漫了層層糾結的歷史的命運感,他的雜文就像他的書藝一樣,字外有字,行間有文,而且每字每畫的重量都很渾厚,再如何分析至盡都仍有餘韻。那是大動亂時期的魏晉名士以及晚明文人才有的生命情調,畸於人而侔於天的悲劇感。1973年,他替蔣穀孫收藏的黃道周山水卷寫的跋語云:此畫「雲水蒼蒼,孤舟獨繫。遠山蕭寺,老木人家。用筆極簡,而境極荒寒」。臺先生極喜明遺民詩,也極喜歡遺民書畫,殘山剩水,孤臣棄民,意義卻特別黝暗深厚。他說張岱的散文蕭瑟簡澹至極,就像看雪箇(八大山人)和瞎尊者(石濤)的畫一樣,「總覺水墨滃鬱中,有一種悲涼的意味,卻又捉摸不著。」

五四新文學運動除了受到注目的文學革命的作品以及革命文學的作品外,其實還流動著一股深沉的歷史悲劇感的反抗意識的潛流,它不離社會意識,卻無法譯成社會意識的語言。它不是白晝的語言,只能流動於幽暗曖昧的意識底層。嚴格說來,它不屬於五四新文化的範圍,它見於國史上一些「薄湯武而非周孔」卻又特具湯武周孔精神的畸人身上。陳獨秀和魯迅即是此輩中人,他們的身上都流動著莊子、屈原、嵇康的血液。臺先生的性格溫潤多了,他達不到陳獨秀、魯迅的革命標準,他也不需要達標,他是另一種生命型態。他是程明道和嵇康的合身,但繼承的仍是那種游離塵網之外的畸人傳統,那是以非儒家之名而行真儒家之實的抗爭精神。

臺先生暮年有詩:「老去空餘渡海心,蹉跎一世更何云。無窮天地無窮感,坐對斜陽看浮雲。」詩題以前兩字為名,應當是臨終前一兩年的詩。臺先生入臺,原本只是歇歇腳之意,不意一歇即半輩子,回頭已是身後身。臺先生的故舊門生讀此詩,很難不起悲愴之感。但臺先生如果如其所願,來臺不久即渡海返鄉,結果又如何呢?正因造化弄人,不得所願,才成全了臺先生,也成全了現代文化史的一齣傳奇。

一身二生的臺先生既有五四新文學臺靜農,也有歷史悲劇意識臺靜農。他渡海後,在島嶼寫字,在島嶼現身說法。他的精神與臨刑彈廣陵絕響的嵇康,與在柴桑斗酒散襟顏的陶淵明,與國破後緬思「長堤一痕,湖心亭一點,與余舟一芥,舟中人兩三粒」的張岱同在。他的精彩不在筆墨,不在菸酒,甚至也不在五四,而在他的人。

延伸閱讀:

楊儒賓:王陽明「大悟」,所悟的內容為何?

楊儒賓:為何我們仍須思考中華民國?

有文明的高度才有尊嚴——超越統獨,中華民國應回到兩岸共生共利的原始依據

| 閱讀推薦 |

國立清華大學哲學研究所暨通識教育中心教授。出版《儒家身體觀》、《儒門內的莊子》、《原儒》、《1949禮讚》等書,並有譯著及編著學術論文集多種,也編輯出版了多冊與東亞儒家及近現代思潮為主軸的展覽圖錄。目前從事的文化工作以整編清華大學文物館典藏的書畫墨蹟為主,學術工作則嘗試建構理學第三系的系譜。

Be First to Comment