專訪楊儒賓(二之一):在過去與未來之間,民國作為一種精神力量

相片來源:政大華人文化主體性研究中心

文/林淑芬(政治大學華人文化主體性研究中心博士級研究員、政治大學哲學系兼任助理教授)

訪談一開始,即圍繞著《1949禮讚》這本自2015年出版以來即引起高度討論的著作,該書引發對台灣歷史的不同理解,依照楊儒賓老師的詮釋,台灣現代性是中國現代性的延伸,1949年渡海來台是關鍵性的歷史事件,它使「中華民國」的理念在台灣得到實踐,而「中華民國」作為理念,是回應宋明以降所提出有關中國現代性的問題。在如今台灣的政治氛圍中,此一論述著實膽大。但深入訪談之後,我們發現,歷史事實的梳理、從文化的觀點來談政治、動態的文化辯證,乃至於今日台灣社會談民主政治的基礎在哪裡?其人觀或人文觀為何?或許正是楊儒賓老師「雖千萬人吾往矣」的關切所在。

梳理歷史經驗事實

「我對獨派朋友所理解的台灣或者台灣現代化的解釋,我都不贊成。」台灣歷史的發展從來沒有辦法與中國切割,從林茂生、林獻堂、蔣渭水等人的思想都可以看出,他們在思考台灣問題時,從來沒有抽離中華文化的脈絡。

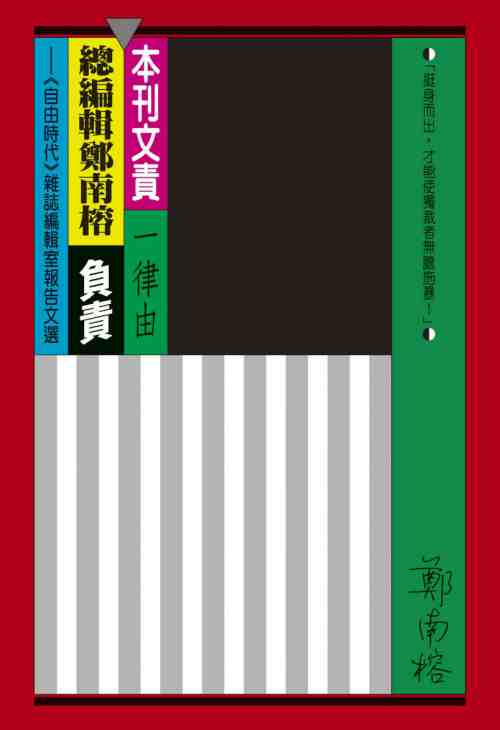

楊老師娓娓道來他對台灣歷史的理解。一個徹底的「台灣意識」,一般總是需要有一定的物質條件。從明鄭到清代,再到日治時期,其實大多是地方意識分裂、械鬥,後來整個鐵路的完成、基本教育的完成,尤其面對對立面—日本帝國所對照出來的統一的台灣,那時候才有台灣意識的出現。基本上要到日治晚期才有台灣意識的出現,但距離台灣獨立意識,還需要一個過程。大約70年代,黨外雜誌出來以後,才有台獨意識的出現。這與當時現實的環境有關,台美斷交之後,台美共同防禦條約也就斷掉了,台灣變成國際孤兒,當時的文化青年覺得以前的反對運動太溫吞,有必要提升到主權獨立的層次。當時的新潮流、鄭南榕就是持這樣的立場,他們後來取代美麗島,取得主導權,扮演了制約國民黨的角色,但「台獨」從沒有成為主流。舉例來說,郭雨新、余登發都認為國民黨背叛了孫中山。

就這段歷史來看,70年代後的主權意識是建基在高度建構的歷史印象之上。

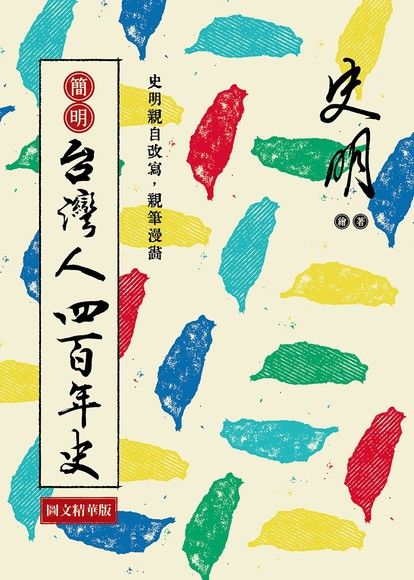

史明的《台灣人四百年史》是從殖民史觀來看台灣的歷史,以脫離中國四百年為歷史自我定位,然而,此史觀只對原住民有效。楊儒賓稱自己雖然敬佩史明,但並不同意這樣的史觀。

對未來的期待與我們對過去的理解有關

從楊儒賓的觀點來看,課綱爭議反映了不同族群對過去歷史的理解不同。雖然尊敬史明,且在情感上同情地理解台獨的朋友,卻並不接受他們所了解的台灣史,至少有相當的距離。舉例來說,明鄭可以完全從政治經濟學來看,但也可以從文化的觀點來看,從當時的詩帖往來可以看出很強的傳統儒家的道統、反抗意識,在日治時期,當然可以說是對日本的反抗意識。當時的林獻堂、蔣渭水都是祖國派。在蔣渭水的〈台灣診斷書〉中,從台灣人的血緣提到黃帝、堯舜、孔孟,他講自己是中華民族,很明顯地,他討論台灣的問題從來沒有脫離兩岸的問題,這是他給自己的定位。所以,從明鄭時期到日治時期,再到台灣的反對運動時期,要如何說台灣獨立的意識是完全脫離整個中國的歷史去追求民主自由?楊儒賓認為,走公民自決、台灣獨立、建構台灣的主體性恰巧是危險的路。

也許跟我的獨派朋友或自由主義的朋友不一樣。我確實是認為政治生活與文化生活的關係更密切,我不認為政治這個領域脫離了文化的領域,可以發展得特別好。

三個中華民國?

「中華民國」本來是國民黨的招牌,民進黨政府也講「中華民國」,楊儒賓也講「中華民國」,這三個「中華民國」的差別在哪裡?

楊儒賓表示,從政治上來說,民進黨和蔡英文希望在中華民國的屏護之下保衛台灣,中華民國是他們可以接受的,但中華民國與他們的政治理念之間沒有深層的聯結;而國民黨的存在顯然和很多人有生命的聯結。1949年到台灣,經歷著與中華民國的聯結,但經過本土化之後,這種感情確實在稀釋,相較之下,和中國大陸情感的連結會比較強,國民黨所理解的中華民國大概在於私人菁英的交流,不論是在商業往來或文化交流方面,他們繼承了1949年以前的一個中華民國的形象,但是中華民國到底對台灣有何進步的意義?或者比較吸引人的意義,「到目前為止,我沒聽到有吸引力的說法。」

然而,楊儒賓的「中華民國」又是什麼呢?

我將「中華民國」理解為中國傳統政治文化的答案提供者,中國傳統政治文化有很大的長處,但是也有很大的弱點,就是它在制度上一直沒有辦法解決專制政權的問題。黃宗羲在《明夷待訪錄》中的〈原君〉、〈原臣〉談的是政治體制的問題,〈原法〉牽涉到法律的問題,更高一層就是憲法的問題,〈學校〉則扮演類似議會的功能,這裡談的是立法和監察的問題,我認為他是把中國傳統政治的問題都提出來。黃宗羲當然是順著宋明理學下來,我認為,一直到梁啟超、孫中山,當時也是受到西方的刺激形成了立憲派或革命派,總之,最後匯聚成中華民國之後,才明確了這個問題,亦即「中華民國」的出現既是順著中國歷史的脈絡,又受到當時西方所提供的方案的混合。

從我的觀點來看,「中華民國」就是中國現代性和西方現代性所混合的產物,這個產物雖然在100多年前出現,但我不認為當時它的理念有什麼問題。即使1949 年的中華人民共和國接受了辛亥革命的成果,就理念而言,我還是看不出它哪一點超出了中華民國。

楊儒賓對「中華民國」的詮釋是順著中國現代性而來,其中新儒學的影響不可謂不大,但回顧這段思想之路,他卻坦承,雖然從中學時期受到新儒家的影響,包括心性論、社會哲學,提供不同於以往的一套價值理念,構成其生命的基調,後來與台灣社會的發展產生互動,開始對政治的關懷,便開始思考如何處理政治的問題。大學時代是黨外雜誌的時代,當時去中國化、反中國化的呼聲很高,最喜歡的一套思想與政治關懷之間內部的矛盾性,這個問題該如何解決?對楊儒賓而言,這個過程是緩慢發生的。

對我來說,很重要的是受到日本的影響。日本從內藤湖南談中國的現代性、丸山真男談日本現代性,島田虔次談晚明與中國現代性之間的關係,老實說,他們對我的影響遠超過新儒家,他們是在不同的背景下談中國現代性,那種談法反而更清楚,可以為台灣提供不一樣的視野,對台灣民主自由的現代性也許更能提供保障。在各種交會之下,發現到可以給自己這塊土地一個位置,而我確實是把他們安置到大中國文化的政治潮流之下。

也許跟我的獨派朋友或自由主義的朋友不一樣。我確實是認為政治生活與文化生活的關係更密切,我不認為政治這個領域脫離了文化的領域,可以發展得特別好。阿拉伯反民主,因為西方生活與他們的文化傳統衝突太大。然而,新儒家認為民主是儒家必須建構、吸收的,儒家文化傳統內部有這樣一種可能性。

將晚明的台灣與1949的台灣聯結起來,這種聯結意味著什麼呢?

我認為中華民國就是中國現代性加上西方現代性的一個結合,而就理念上來說,中華民國的出現就在回應從宋代到明代所提出的文化問題,在政治上如何解決。

晚明台灣與1949年台灣的連結:扮演批判性的角色

這兩個歷史事件的相似性,對我而言,最好的解釋就是偶然,但這兩個偶然的聯結對我來說,是很有意思的,使得台灣與中國大陸之間有種獨特的聯結以及緊張的關係。此兩者對於大陸政權都是一種反抗的力量,都扮演著批判性的角色,而我認為這種批判性的角色是一種正面的意義…。

很多台灣人認為,1949是外來政權,但我從一個更大的視域或文化研究的立場來看,1949年中國國民黨到台灣來最重要的意義就是不接受1949共產黨對中國的解釋,這代表一種批判力量,這種批判力量,我認為是對的。

我是把台灣的中華民國的理念視為一種更高的精神力量。

我認為中華民國就是中國現代性加上西方現代性的一個結合,而就理念上來說,中華民國的出現就在回應從宋代到明代所提出的文化問題,在政治上如何解決。宋代「近世中國說」強調從性善到良知,隱含人人平等的意涵,強調市民社會,但當時的政治無法解決此一問題。中華民國回應了宋代以降文化的要求,不論是孫中山或梁啟超都回應了此一要求。梁啟超的《新民說》與陽明學的「人人心中有良知」結合,意味著人人心中都有獨立的道德判斷標準,一轉就是「主權在民」,每一個人都是政治的主體,從臣民變成了公民,公民的基礎就是每一個人都有獨立行使政治的能力。這樣的概念就是跟性善、良知、人人平等、人人獨立這樣的理念有關,它有一個比較好的社會理念。孫中山後來也接受了政治要有道德基礎,要有社會倫理的基礎,所以他一直講說他的政治理念是從堯舜傳統下來。中華民國是回應了早期中國現代性發展的方向,但是對於她的不足之處,他也大方地接受了西方所提供的制度。雖是西方所提供的,但他認為這本來就是我們所需要的。這方面孫中山和梁啟超都接受,梁啟超坦承不一定要君主立憲,他只問政體,不問國體。不論君主或民主,重點是要立憲。

轉型正義是正當的,不管藍綠,從1949再往前推到二二八事件中所發生的對法律的蔑視、對人權的戕害,甚至傷害很多人的生命是事實……

「中華民國」仍在不斷地回應著晚明以來對政治的提問

仔細推敲楊儒賓的論述,或可發現,其文化概念是動態的、辯證的發展過程,然而,或有質疑其為「文化中國」論者,吾人以為,此一質疑是否逕自反映了「文化中國」一詞背後靜態的、本質的文化觀呢?

「我相信你對他們的理解是對的。」楊儒賓如此回應道。

然而,既然「中華民國」是一種更高的精神力量,她仍在不斷地回應著晚明以來對政治的提問,而文化是動態的發展過程,那麼,當我們回到現實的處境來看前述歷史偶然性所造成的傷害,面對既成事實的傷害,和解似乎也必須被納入動態的發展過程中,我們如何將轉型正義放到這個動態過程中?

對此,楊儒賓表示,轉型正義是正當的,不管藍綠,從1949再往前推到二二八事件中所發生的對法律的蔑視、對人權的戕害,甚至傷害很多人的生命是事實,既然是事實,那麼,就必須要有最基本的彌補原則,這是最起碼的正義的要求。這是合理的且是應該要做的。問題是,要做到什麼程度卻很艱難,恐怕只有宗教可以解決。轉型背後不能沒有正義的概念,但正義的標準要到哪裡?加害者是否全然是加害者?這個還是必須回到事件當時的脈絡來看,確實不太好談。再者,轉型正義到底是採用德國模式,對東德的一切完全否定,還是南非的和解模式,以合乎比例的方式來處理,或者更需要考慮文化的層面。

這場訪談,談的是文化,卻也是政治,或者,對楊儒賓而言,政治始終無法脫離文化,反之亦然。但問題是,如何解決或如何詮釋兩者之間既緊密又緊張的關係?這或許是楊儒賓廢寢忘食、不改其志的初衷所在。

延伸閱讀:

| 新書速遞 |

| 閱讀推薦 |

Be First to Comment