整理/呂季儒

編按:2022年4月11日,小說家張大春在其節目「張大春泡新聞」中,邀請到聯經出版發行人林載爵,在歷史小說家高陽的百歲誕冥日子裡,與聽眾們一同悼念、回憶這位充滿傳奇的歷史小說家。節目中,林載爵和張大春分享了諸多高陽這一生中的奇聞趣事;以及聯經出版對於高陽重要系列著作的再版計劃,包括《胡雪巖》、《紅樓夢斷》、《曹雪芹別傳》等。究竟對高陽來說,何謂歷史和小說?歷史和小說又如何看待他?以及,我們能如何理解高陽的小說世界和現實世界之間的複雜牽扯?(本文為「【張大春泡新聞】聯經出版林載爵談「高陽百歲冥誕紀念」」節目之文字紀錄,標題為編者擬。)

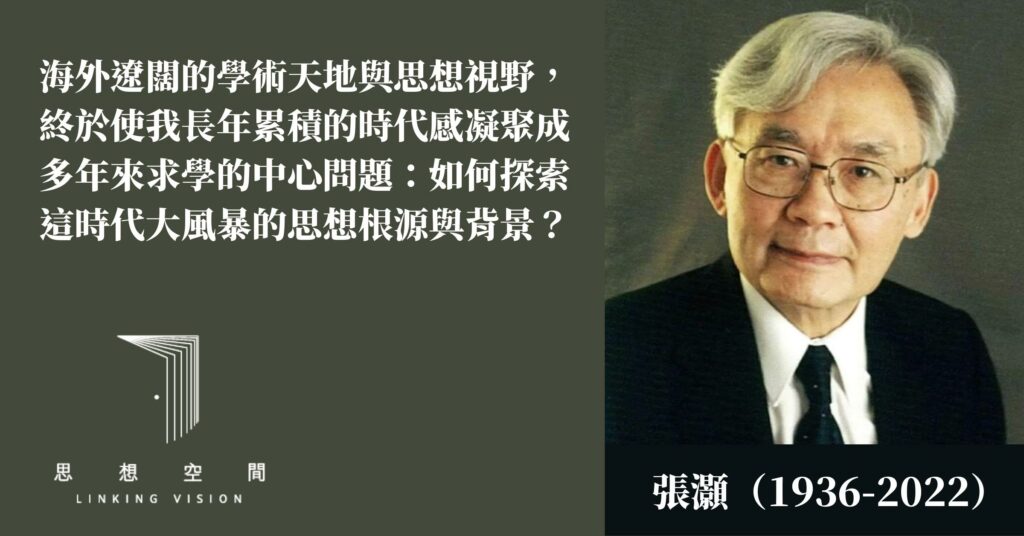

講者簡介:

主持:張大春,台灣小說家、作家,輔仁大學中國文學碩士。曾任教輔大、文化等大學、亦曾製作主持電視讀書節目,現任電台主持人。曾獲聯合報小說獎、時報文學獎、吳三連文藝獎等。著有《送給孩子的字》、《春燈公子》、《城邦暴力團》、《四喜憂國》等。

嘉賓:林載爵,聯經出版發行人。

(* 以下為編輯和整理過的對談摘要,張=張大春,林=林載爵。)

張:截至2022年4月11日的今天,高陽先生已過世整整30年。他出生於1922年4月11日,70歲那年過世,也就是1992年6月6日。高陽也可以說是我的老師,(我認為)在海峽兩岸都沒有像他這樣一個、非常全面的歷史小說作家。今天我們邀請到林載爵,載爵是聯經出版的發行人,也長期和高陽合作,也許可以談一談高陽在聯經所出版的書,以及高陽在他處出版的書,它們之間的分佈。

林:高陽一生的著作相當龐大,但是估算起來……為什麼說估算?因為高陽的著作,包括發表的雜文跟論文等等,都沒有一個很精細的統計或著作年表。目前估算起來高陽的作品有將近百部,大概三千萬字左右這麼大的一個篇幅。那這麼大一個篇幅,可以說,像大春您講的,海峽兩岸歷史小說家到目前為止,可能無出其右者。

張:雖然我們知道大陸很多作家也寫所謂的大河式的歷史小說,無論是從前的姚雪垠,後來的二月河,都非常知名,作品的字數也不少。可是如果說我們就研究歷史背景以及歷史人物個人的內在心理和性格,而且還能夠呈現一定程度歷史視野的,這些作者大概都無法跟高陽相比。

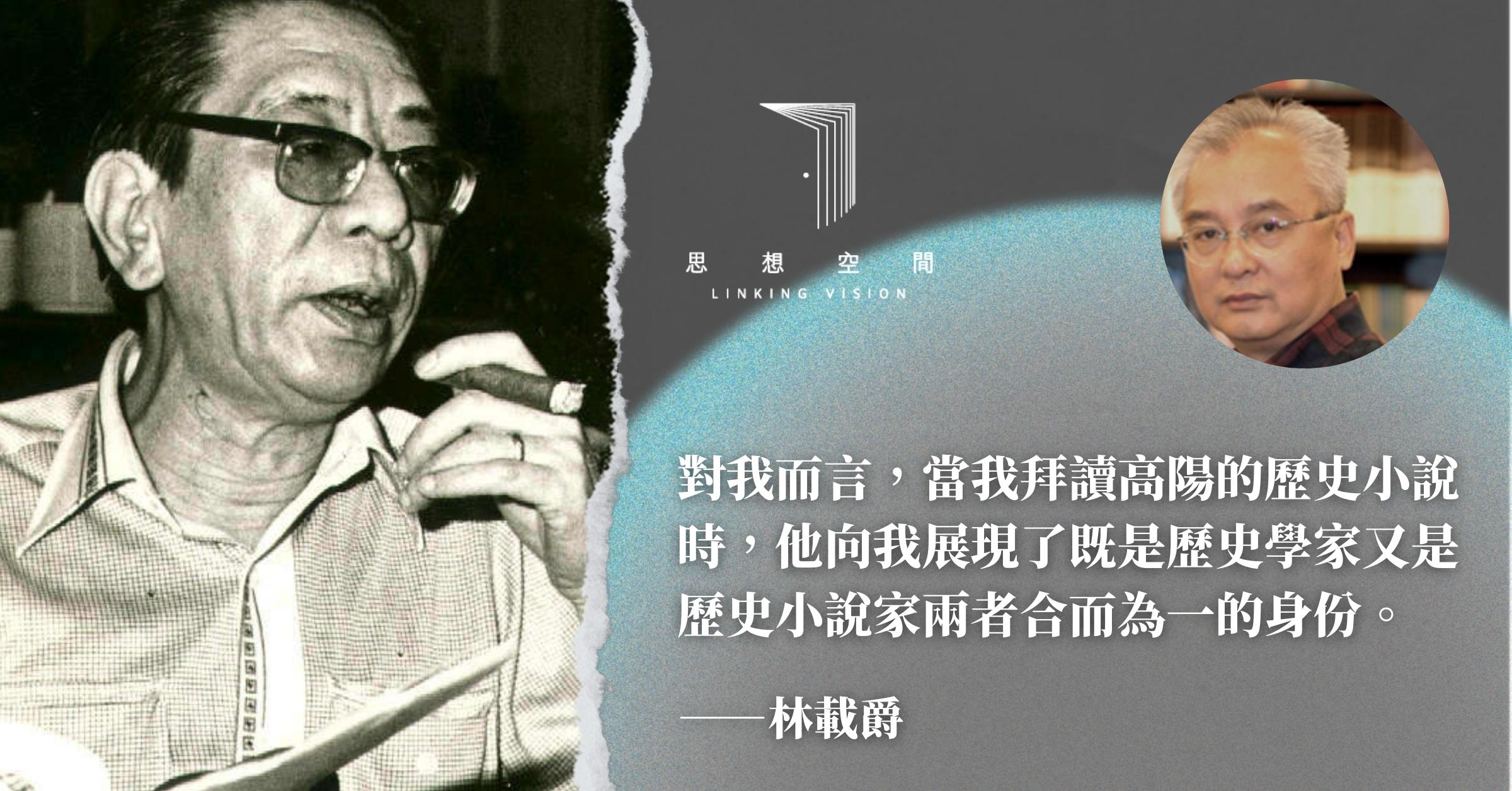

林:毫無疑問。幾乎沒有一位作者可以和高陽相比。今天我們紀念高陽百歲冥誕,它最重要的意義其實也在這裡,例如剛剛提到的,姚雪垠到後來最暢銷的二月河,甚至於唐浩明是吧?大陸的這些歷史小說家當然有他的成就,可是如果跟高陽比較起來呢,一般的客觀評價來講,可能還是差一大截。但那一大截差在哪裡呢?差在對於他們所描述的歷史事件、歷史背景以及對小說中主角人物所下的研究功夫,特別是考證的功夫、考據的功夫,幾乎當前也沒有一個歷史學家可以跟高陽做比擬。這正是高陽歷史小說的最大的一個特點。也就是說,他在做一個歷史小說家,他把歷史跟小說做了一個「最完美的結合」,這是其他寫歷史小說不可能做到的事情。

你可以想像他還帶著一種隔海遙遙而不能相望的至親、有一種相互在學術上面參差不齊的這種意境,而且時不時還要對抗一下。

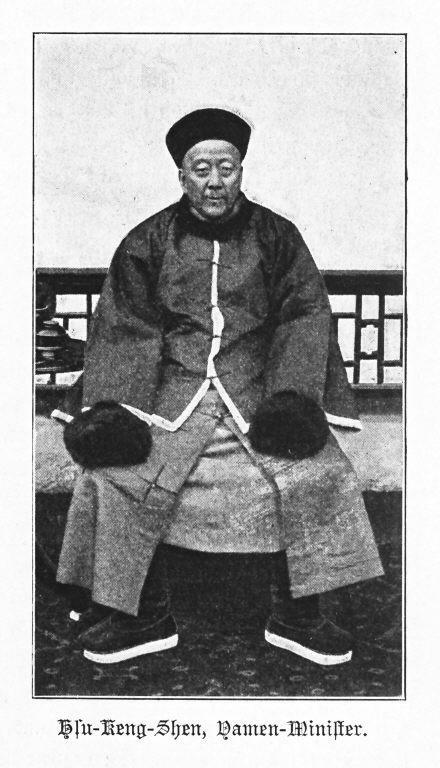

張:還有一個背景因素可能要提一下,我也從來沒有看過任何一位當代的作家有像他那樣的家世。他出生於錢塘的望族,也就是浙江仁和,但一般都說他是浙江杭州人。我記得他的曾叔祖是光緒年間的軍機大臣,許庚身。而且不只是一個,他幾代下來,不論是做軍官的,做地方大官的,還有通過聯姻而形成的士大夫網絡。一直到他這一代,這個網絡所產生的知識力量還不斷在浸潤著他的寫作養分。這個我想你也可以談一談。

林:剛才說到高陽將歷史和小說做了一個「最完美的結合」,這當然是因為他對歷史下了很大的考證功夫,對每一部小說的人物和歷史背景都是如此。當然還有一個很重要的背景,也是他的出身。像是你剛才提到的,他的出身誠如您所說,他的整個家世啊,家族啊,基本上是官宦之家。從清朝初期,一直到他這一代,有人統計過大概做大官的就有一百多個人。這是一個很大、很有名望的望族啊。

張:這仁和許家(註:高陽本名為許晏駢)還跟我們所熟知的紅樓夢的專家俞平伯——他們有聯姻關係。有一次我去訪問俞平伯,就在他過世的前一年,我正好去了北京,俞平伯人就在北京。我到他家聊天,聊起高陽時,他說「我們是親戚」。數落了一下,什麼七大姑八大姨啊,我聽了雞皮疙瘩都起來了。高陽他在考證這些時,比如說像《紅樓夢》等,你可以想像他還帶著一種隔海遙遙而不能相望的至親、有一種相互在學術上面參差不齊的這種意境,而且時不時還要對抗一下。當時兩岸不見得那麼樣的和平跟友善,但是已經開始有一種相互探索的觸鬚,彼此都伸出來。我在訪問完俞先生之後回到台灣,也跟高陽談到了這個經驗。他又說了一大堆跟俞先生家的這個親戚關係,而且還說他在考證的時候,有很多意見是不同意俞平伯的。但是這個不同意又帶了一種跟親戚之間的,又或是跟家人之間的這種小小的齟齬,這種很奇妙的感覺。

林:高陽終其一生,我想跟他的這個浙江和杭州的這些所謂家族的聯繫以及感情的聯繫上是完全沒有斷的。當然要解釋這件事情,這中間最好的一個例子就是他為什麼叫高陽?高陽為什麼是他的筆名?

張:因為郡望嘛。(註:是「郡」與「望」的合稱,郡望連用,即表示某一地域範圍內的名門望族或該望族的發源地、出身地)

林:就是說高陽他們家這支望族出身的一個行政區域嘛,高陽郡。所以他就用高陽作為他的筆名。

張:還有另外一個典故就是「高陽一酒徒」(註:《田家春望》,高適)。

林:但最主要的原因,來自於許家郡望的起源是來自高陽,所以就以高陽為筆名。高陽酒徒那是一般的說法,那當然因為剛好他也是一個酒徒,但他比較相信的、和他的說法是如此。可見高陽跟他家族這一生的這個聯繫是不斷的。

寫歷史小說最大的樂趣在哪裡?就是說你創造一個歷史小說的人物之後,你會發現他有生命,然後開始發展,然後你可以想像那個生命。

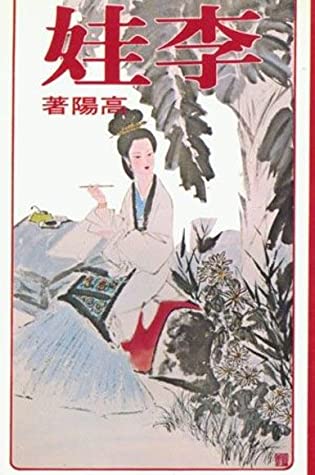

張:他在台灣成為一個里程碑一樣的作家,是很短時間之內就發生了。他的第一部作品《李娃》在《聯合報》連載,當時我讀這篇作品時還是小學生,我那時候小學二年級。但對這個作者、這個人我之前沒聽說過,忽然平地一聲雷出現了。既好看又有非常多細膩的考證細節跟歷史觀察,這麼樣的一個作品。

林:沒錯,這部小說是從1964年的4月開始連載的,這也許是算是高陽的第一部的歷史小說。但比較有意思的是,第一個呢,從《李娃》一開始就展現出高陽寫歷史小說的一個特點,譬如他要寫《李娃》之前,這部作品的起源是來自唐代的一部筆記小說《李娃傳》,但是高陽做了非常充分的歷史背景研究,因此他可以把一部短短的筆記小說,弄成一個長篇的小說,這是需要下很大工夫的。第二個是,在這部小說1966年出版時,他寫了一個前言。這篇前言非常有名,講述了小說、歷史和歷史小說這三個名詞。主要是談了歷史跟小說之間的區別,但是也說明了他為什麼最後決定放棄歷史。雖然是這麼說,但他終其一生還是跟歷史牽扯不斷的。

張:表面上說要丟掉歷史上面的束縛,但事實上他無處不考證。

林:所以那篇文章裡他提到為什麼要寫歷史小說。他認為歷史跟小說當然截然不同,歷史講究事實,一個是實際,另一個是想像。一個需要非常謹慎,另一個則是非常放縱,讓想像力可以釋放。這兩個東西無法兩者兼得,只能選一個。所以他說為什麼要寫歷史小說、為什麼不去追求對歷史的興趣,因為他說他無法捨棄對歷史小說的興趣。

張:無法捨棄撒點小野的那種。就是如果說是在學院裡面守著資料去解釋古代人物的行徑,對他而言那是一件太憂悶的事情。

林:小說讓他可以解放充分的想像力,因為他後來晚年最後提到,其實也可以相對來看就是,最後高陽在生病的時候,他最後一篇文章是〈我寫歷史小說的心路歷程〉。他就把他整個歷史小說的發展經過,做了一個簡單的回顧。裡面提到一件事,寫歷史小說最大的樂趣在哪裡?就是說你創造一個歷史小說的人物之後,你會發現他有生命,然後開始發展,然後你可以想像那個生命。

張:而且不由自主,不由作者。

林:對。最後拉到一個境界,高陽說那是神界、神的世界。他說那種神界那是幾乎是寫作的最大的樂趣,那在歷史考證裡面大概不會有這種感覺。

張:是,我記得有一次我跟他在吃飯喝酒的場合,我們兩個人,他忽然就問我說,你有沒有準備寫點大的東西?我說有一個計劃是太平天國。他馬上把臉變了。他說,太平天國那幾個野人啊。其實他自己是自稱野翰林。但是他接著就說,可是他們一點都不可愛,他說不要寫這種不可愛的人。後來他才告訴我,他只寫名士、美人、名將,還有……(林:詩人)和高僧。大概反正有六種,武士這樣。他對所謂農民起義的這些他很不滿意,他認為這些人是摧殘或者摧毀文化的人。這是他的成見。

林:是,也是成見,當然也是他的一個文化價值判斷吧。我想他是根據對於文化的貢獻,而不是說你搞革命有沒有成功之類的來看人物的價值。

張:是,在《聯合報》他除了《李娃》之外,也就是說寫完《李娃》聲名鵲起之後,我記得是每一天都有他的作品,再也離不開《聯合報》。

林:沒有錯,後來《經濟日報》也創刊,所以他的《胡雪巖》從1971年開始就在《經濟日報》的副刊連載。

張:這是因為胡雪巖是一個大商人,所以他根據《經濟日報》的報性來寫對嗎?

林:對對對,所以就是說在《聯合報》的小說連載後,之後最有名、最成功和最暢銷的毫無疑問就是《胡雪巖》。從1971年寫到1977年,寫了5、6年,整個《胡雪巖》的三部曲系列才完成。這三部曲加起來差不多有兩百七十萬字。他每天就是寫差不多6、700字這樣一直連載、延續下來。

可以想見,他對於一個能夠擔負起守護國家的一名大將的這種期待,可能跟他的處境和現實,或者我們當時台灣的處境跟現實也有關係,所以他選擇了這個題材。

張:我記得有一次我跟他一塊到日本旅遊,那也是我第一次旅遊。在行程之中,我們都有一個麻煩,就是我們都有連載的小說要寫。所以我都是前一天晚上寫完以後送到櫃檯去傳真,高陽呢都要等到第二天早上,起了床、泡過了澡之後他才能寫,可是他寫得飛快,大概也是到接近中午的時候去發傳真,可是這就跟整個團的行程就不能配合上,但是他沒有辦法,他就是要交稿。

林:他是寫作習慣很特別。聽說他最盛的時候,差不多1970年代吧,就是我們所謂的60年代。那是他的最盛時期,他同時為五家報紙寫稿,每一篇題材都不一樣,所以終究不免會產生你所說的跑野馬的現象出來,但是也無妨。基本上來講,同時在五個地方寫五篇不同歷史小說,這沒有功力你做不到。因為對這些小說背後的歷史背景除非你很熟悉,不然你會搞混掉。你那五個歷史人物你不可能各自發展,最後可能糾纏在一起,搞不清楚,但是他就是有這樣的一個功力。這是他最忙、最忙的時候。

張:我記得在我小時候,大概四、五年級,也就是看過《李娃》後大概兩年左右,忽然之間在一本並不十分知名的雜誌上面看到他的另外一部著作。那個雜誌叫做《中央月刊》,就是國民黨的黨刊。但是上面刊登的高陽的小說叫《大將曹彬》。可以想見,他對於一個能夠擔負起守護國家的一名大將的這種期待,可能跟他的處境和現實,或者我們當時台灣的處境跟現實也有關係,所以他選擇了這個題材。而這本書似乎不是太知名,講的就是在趙匡胤統一整個大宋江山之前的最後兩戰,就是伐蜀,伐孟昶(註:後蜀的末代皇帝)。整個的故事就是圍繞在《大將曹彬》的一生行事。但是等我日後上大學以後,我有心的去蒐集資料,我發現在整個歷史的長河之中,無論是宋史的傳記或者是筆記的作品裡面,關於曹彬的描述非常少,可是他那一本小說也差不多有二十萬字左右,裡面有非常細膩的描述來講述曹彬如何運用一種,我們今天叫做科學化的發明,來去從事火砲攻擊。這讓我非常驚訝。那個想像力跟他對於當時歷史材料的運用,我想大概沒有第二個人可以做到。

高陽一生,在做學問和歷史考證的功夫上面,有一個很內在、很深層的、也許我們也可以體會的一種矛盾,就是他怎麼看學界、怎麼看學院,學界又怎麼對待他……

林:後來他一生最大的功夫之一,應該就是他對曹雪芹和紅樓夢的研究。紅樓夢的研究他之所以會投入那麼大的心力、做很多的考據的工作和寫很多小說,基本上是因為他蒐集到的紅樓夢的資料,包括他閱讀的史料和相關資料相當的豐富,因此他可以做「很特別」的一種考證工作。這種考證工作得出來的結果反而跟學者和學界的看法不一樣,當然會引起很多學界的評論,但是他覺得都無所謂。其實高陽一生,在做學問和歷史考證的功夫上面,有一個很內在、很深層的、也許我們也可以體會的一種矛盾,就是他怎麼看學界、怎麼看學院,學界又怎麼對待他,這兩者之間的牽扯其實是滿有趣的事情。

舉個例子,我覺得這件事很有意思。當代的歷史學家和清史專家蕭公權,出版了一本《翁同龢與戊戌維新》。他看了之後呢,深深不以為然,裡面的謬誤、疏漏和想像之多,高陽完全無法了解為什麼出自一個歷史學家的手會出這樣多的錯誤。所以他講了一句話:「過去啊,我不敢以歷史學家自居,現在呢,我不屑有人用歷史學家加諸我身上」。說得多嚴厲。

那另外一個例子,也是滿多人知道的事情。因為他創作很多嘛,聯合報的創報人王惕吾先生就想要頒給他一個特別獎。我想應該是聯合報文學獎的特別獎。結果評審委員裡面有一位是某大學文學院院長,他說高陽的作品是同人小說不能評,結果獎就這樣沒了。後來高陽知道這個事情,於是寫下了這一段在他的最後一篇作品〈我寫歷史小說的心路歷程〉裡面。提到這段的時候呢,你看他的語氣啊,有點不卑不吭,但是有點失落,但是也並沒有說很洩氣,所以……

張:他早就自封為野翰林,當然啦,這個野的意思就是不是正史的。為什麼不是正史?就是說他心中還是渴望著自己能夠有一個在學院裡面、擁有正式的,甚至應該是國家所授予的地位。比如說他想要有一個學位,或者有一個教授的頭銜。甚至,只要有大學去邀請他演講,關於他所熟知的,他都不會拒絕,而且他都非常興奮。他覺得好像他短暫的在一場演講之中成為一個大學教授。

林:沒錯,他對學院有一種若即若離,那種感情是很複雜的。

張:是的,而且我問過他,我說你最覺得遺憾的事情是什麼?那也是他的晚年,大概是快到七十歲的時候。他絲毫不考慮的就回答我說,他認為學術界無人堪當大任。這事他不知道講過多少次。

林:對的,或者譬如說他的考證,紅樓夢考證或者是其他的一些歷史考證,晚清政局的考證,比如說戊戌政變等等這些考證的功夫,發表文章出來以後是很嚴謹的論文喔,有經有據的,他說學界一點反應都沒有。但他又說,也無所謂,因為他們(學界)無力對我有所反應。

張:今天是高陽小說家他的百歲冥誕,聯經好像針對高陽在聯經這個出版社所出版的書做了一些重整活動。我記得他過世的時候,結合了好幾個出版社,也是因為不得已,因為高陽作品的版權歸屬相當凌亂,有皇冠、聯經、遠景和風雲時代等主要這四家。即使是這樣,還有一些不知名的小出版社,像什麼《淡江紅》、《魚的喜劇》等,有好多出版社。還有一些寫雜文的,像是我還記得有一篇非常知名的雜文,他給蔣經國看八字,這也很有趣,膽子很大。回頭來說,聯經當時大概是取得哪一些出版的內容?

林:最重要的,我們通常這麼說啦,高陽在這三千萬字的著作裡面,最有位置的把它擺起來,在歷史背景的考證功夫上下得最徹底、展現最豐富功力的,應該是他的《慈禧全傳》。那這是一部,再其次呢,另外一個、也是最暢銷的就是《胡雪巖》。再過來是《紅樓夢斷》,接下來就是《曹雪芹別傳》。這三部系列應該是他最膾炙人口的。那在高陽逝世三十年後,今天讀者最想要看的大概也就是這四部吧。那這四部之中,其中從《胡雪巖》一直到《曹雪芹別傳》,聯經最近都做了重新排版整理和校對的工作。《胡雪巖》和《紅樓夢斷》已經出版,《曹雪芹別傳》我們大概五月會推出來,陸陸續續的把它做整理。另外一個很重要的就是,除了小說之外,聯經這邊還有代表高陽所謂的歷史功夫和考證功夫的代表作《高陽說詩》、《高陽說曹雪芹》,還有《紅樓一家言》等等系列。這些都是非常有份量的作品,聯經也都會重新編排。

張:就我們今天來看,還有一些高陽值得去敘述的,或者是被回憶的一些生平的事情,有沒有機會再把他整個整理一遍,給他做一個比較正式的傳記呢?

林:是啊,我一直期望能夠如此。今天我們紀念他百歲冥誕,逝世三十周年,一開始的時候我們就提到了很可惜,到目前為止,兩岸、華文世界對高陽的研究,下的功夫還不夠,遠遠不足。

張:當然大陸現在暫時不必期待,可是在台灣我記得有一個人喔,他原先任職於新聞局。他是一個標準的公務員,而且他也不是一個知名的作家,平常也沒有寫作的習慣,可是由於他是高陽的第一號大粉絲,所以他至少兩次重新整理,而且自費出版了高陽的傳記,江澄格先生。不知道他現在在哪裡?

林:是啊,他現在好像依然對高陽保持高度興趣。但我覺得到目前為止,台灣可能最好的一本是文化大學一個中文系博士班寫的博士論文,已經在印刻出版叫做《野翰林:高陽研究》。作者叫鄭穎。到目前為止我認為這部是最好的,但是以高陽為中心,全面性的、幾乎統包歷史跟小說兩者之間的,作為一個比較完整的研究或者是資料整理,其實到目前為止還沒有。我覺得這東西在台灣文學研究中仍是一塊空白。因為我們若談到歷史小說的寫作,台灣的歷史小說這幾年來在各方的不斷鼓勵之下也出現不少的文學獎。例如星雲文學獎有一個歷史小說獎,獎金很高,第一名是一百萬。那顯然台灣歷史小說在台灣已經開始要重新出發,但是我們目前所看到的歷史小說的寫作在台灣年輕一代裡面仍有兩個大問題就是:第一個不曉得歷史小說是什麼。怎麼寫,不知道。第二個,即使寫了,可是對於歷史的背景或者是小說人物的研究,援引也不夠。以至於最後出來的結果都是小說大於歷史。這是一個大問題。但我想從高陽的作品裡頭,寫作者應該可以去了解歷史小說怎麼發展、怎麼寫作是最好的。

他的小說裡面寫盡了才子佳人的愛情故事,可是他現實生活裡面的感情世界,卻跟他的小說世界差距很大。……一個是小說的世界,一個是他個人的現實生活世界。

張:是,高陽還有一段時間,因為居無定所,甚至可以說他沒有一個家。那麼在他結束一段婚姻之後,好像漂泊了一段時間。聯合報好像給接濟了一棟房子。可以談一談這個背景嗎?

林:哇,這個東西就是……這也是為什麼最後高陽的晚年幾乎都是由聯合報來照顧的。第一個大家都知道就是他稿費很多,收入大概是當時稿費收入中數一數二的。但是他大部分都把錢花在交際活動上。朋友多,而且好客,大春這部份你最清楚。花費無數,欠債無數。所以最後他生活真的發生問題,因為有人要討債,多虧聯合報的創辦人王惕吾先生,最後一次就跟高陽說,你去總結一下你到底欠多少錢吧,然後我一次把它了結掉。然後高陽就真的去把每一筆帳清清楚楚算了。那數字很大,我現在不方便講,但就是幾百萬。就這樣一筆勾銷,全部替他還了。只有一個條件,高陽以後要專心寫作。高陽為了回報他,於是寫了封信給王惕吾說「您以國士待我,我未來一定以國士報之」,從此專心寫作。這是高陽跟聯合報,或者說王惕吾之間一段很融入感情的往事。當然是聯合報的資助,但中間一個重要人物的穿針引線,在當中協調,就是聯經前任的發行人劉國瑞先生。劉國瑞跟高陽有非常深厚的關係,對他的生活情況十分了解,包括晚年生病入院其實都是劉國瑞在幫忙。

張:是,高陽也是一個非常多情的人,我記得我手邊有一張照片,是我大陸的一個朋友拍給我的。原來是高陽寫的一闋詞,這闋詞是寫到他看到了一個美女,當年的美女作家郭良蕙。他在寫這闋詞的前三十年就見過她,但是一直沒有機會再見,也沒有任何來往。三年之後在一個飯局上又看到了這位美女作家,依舊非常動人。但是在他和郭良蕙之間,大圓桌的正中間有一盆花,那花徹底把郭良蕙給擋住了,所以看不見,這就寫了一闕詞。我記得另外一件事情這可以呼應來看。他很喜歡秀蘭小館的菜。有一段時間幾乎是天天去,在那裡請客。可是呢,他一高興寫了一副字送給秀蘭的老闆娘,一對姊妹花。當然年紀也不小了,但是對方似乎不能夠欣賞他的字、他的詩,草草待之。他氣得不得了,以後再也不去了。好像某一些時候我們看到他作品中所顯示的那一種深刻、冷靜以及全面的對人性的關照,在他的生活裡似乎並沒有辦法完全一致。

林:沒錯,你想得非常非常的道地,也是了解非常深厚。他確實是如此。他的小說裡面都寫盡了才子佳人的愛情故事,可是他現實生活裡面的感情世界,卻跟他的小說世界差距很大。你看寫胡雪巖是那麼會理財,他自己是完全不善理財,幾乎活在兩個世界裡面。一個是小說的世界,一個是他個人的現實生活世界。他多情,好客,他有他的義氣、功利和才華。

張:看得破,忍不過。

他自己的作品也往往如此,就是在一些人家不經意的、但是有真實感,並且能夠有一些趣味的內容裡面,找到小說或者是找到詩能擁有的非常高深或幽深的趣味。

張:我記得有個小故事。高陽開始寫《高陽說詩》這部書,在聯合報副刊上刊登的。這裡面有一個有趣的地方,他第一篇就是寫〈藥轉〉,這是李商隱的一首詩。當時高陽是為了打筆仗而寫的這篇文章,因為他看了一個國家文學博士,知名的現代文學研究者,也是張愛玲的研究者,筆名叫水晶的一位學者。那麼水晶寫了一篇文章,不知道在哪裡刊登,說〈藥轉〉是一首墮胎詩。描述一名女子如何墮胎。高陽太生氣了,於是寫了文璋說〈藥轉〉跟墮胎毫無關係,是一首通便詩,是如何讓自己排便順暢。當然通便這首詩一點都不浪漫嘛,但是李商隱就是能在一般人根本不屑為之的題材上發揮他的想像力、修辭功夫。高陽就是看上這一點,他自己的作品也往往如此,就是在一些人家不經意的、但是有真實感,並且能夠有一些趣味的內容裡面,找到小說或者是找到詩能擁有的非常高深或幽深的趣味。

林:沒錯,高陽對李商隱詩的研究下了很多功夫,他還有另外一篇很有名就是他解釋李商隱的古體詩。把這些李商隱的詩研究以後對李商隱已經差不多了解得非常透徹了。他就說,哎呀,我真應該幫李商隱寫一本歷史小說了。

張:他寫啦,他寫了《鳳尾香羅》是不是?

林:是。所以這就表示說,他詩詞的考證,放了歷史的考證在裡面。

林:高陽曾說他最佩服的人就是陳寅恪。他說陳寅恪的考證功夫就是要「通徹緣由」,挖到最後的根。高陽的小說研究或詩詞考證也是往這條路上走,所以他……講到這想到一個非常有趣的事情,台灣最早對陳寅恪的詩重視,然後了解他的詩裡面含著密碼的人,高陽是先峰,後來余英時才全盤解讀。可是高陽在這之前就已經知道陳的詩藏著密碼,他寫了兩篇陳寅恪的文章。高陽真的很厲害,了不起。

張:是,我記得這又是一個小故事,我私人經歷的故事,趁這個機會來說一說。高陽當年是在《中華日報》擔任主筆,而正好要開一個國際紅學會議,包括您剛剛提到的余英時先生,還有余國藩先生,還有剛才更早我們提到的俞平伯、周汝昌。也就是海峽兩岸、包括留美的學者,非常多的學者都來共襄盛景,都是在美國開會。世界紅學會議。

林:高陽也提了一篇論文。

張:他的論文題目我還記得,大意是說,曹雪芹在正黃旗的義學擔任教席,是接受了敦敏、敦誠二兄弟的幫助,而得以取得教席資格。非常非常小的一個題目,但是旁徵博引,裡面包括了敦敏、敦誠以及曹雪芹本人的詩句等等。但我要提的是,我為了這個紅學會議我去《中華日報》主筆室去訪問他。結果他看了我就跟我說,「紅樓夢我問你一個題目好了,為什麼在十二金釵裡面,屬於元春的那張畫上面,背景上有一個射箭的弓?」我說,「哎呀,這個我沒有注意哎」。馬上高陽就翻臉了,他就說「你這樣還要來訪問我嗎?高信疆(註:張大春當時的主編)說你還挺了不起的,我看實在不怎麼樣」。當時就幾乎把我罵走了,後來我就死乞白賴的就是說,你無論如何讓我完成這個採訪,他才把他的論文、把他的對於曹雪芹的關照說了一遍。多年以後,我們不期而然的在一個酒局上面見了面。那次,幸虧我提到了李商隱的時候,我說李商隱好像跟他的小姨子有一段戀情,高陽當下拍了桌子說:「知道這一點還不錯,你再告訴我你叫什麼名字?」換言是他交朋友有一半是要看你有沒有那個小材料,但是我第一次真的是被他轟出來,而且從此以後我再也不敢跟他往來,一直到整個學習過程結束,當完兵,有那麼一個機會很意外的再見到他,才真正展開了我們兩個之間的忘年之交。

我相信他還有一個非常強大的動力或者是動機,那就是在從事清代史料的整理和再創造,或者由我所說的以小說造史的這個過程之中,他其實是在回家,回他的老家,回他的故鄉,回他的奶奶的那個時代、生活。

林:我想另外一部份可以關照的是,高陽歷史小說從秦漢一直到明清,但是很用力最深的很顯然是清,清初到清末。我是覺得,更重要的一個是他對晚清政局的了解跟研究,這一部分我覺得他是歷史的功夫裡面下的最深的一個部份。特別是慈禧太后,還有戊戌政變等等,前後人物的關連、前因後果、中間的權力鬥爭的布局。

張:或者像是胡雪巖,在正式的包括筆記小說裡面,也只有幾百個字的記載,正史裡面甚至提都不提,但是胡雪巖跟盛宣懷各佔一方,從事藉由產業革命而形成的政治鬥爭,這是極為精彩的一個內容。而且也必見高陽的史視如何。

林:所以這部分是特別值得讓我們去關注的,就是對於晚清政局的歷史考證,還有在這考證功夫上面發展出來的一些幾部歷史小說,那是特別精彩。這也就是為什麼回過頭來我們講,因為高陽太熟悉了,戊戌政變的前因後果來龍去脈,對慈禧太后他也非常了解,所以他才會說,蕭公權怎麼寫作只有這樣。

張:我想他在寫歷史小說的過程之中,尤其是以清代為背景的那些小說裡面,包括曹雪芹、胡雪巖以及慈禧母子君臣這一類的,我相信他還有一個非常強大的動力或者是動機,那就是在從事清代史料的整理和再創造,或者由我所說的以小說造史的這個過程之中,他其實是在回家,回他的老家,回他的故鄉,回他的奶奶的那個時代、生活。(林:他的望族跟整個清朝局勢的密切關聯。)所以一個不斷回家的野翰林,我們要了解他的文學成就的時候,恐怕要從他的返鄉情感上做進一步的追溯。

延伸閱讀:

【高陽誕辰百年】張大春×林載爵:談談高陽的寫作境界——歷史與小說完美結合

【高陽誕辰百年】林載爵:高陽有沒有後悔成為歷史小說家?

【高陽誕辰百年】歷史.小說.歷史小說——「寫在李娃及其他」前面

| 經典推薦 |