在余先生的心中既有來自對傳統文化的歷史理解,也有來自接受現代的價值觀念,這一點,和我這種生長在大陸環境下的人有點不同。

我和余英時先生見面,算是相當晚的。

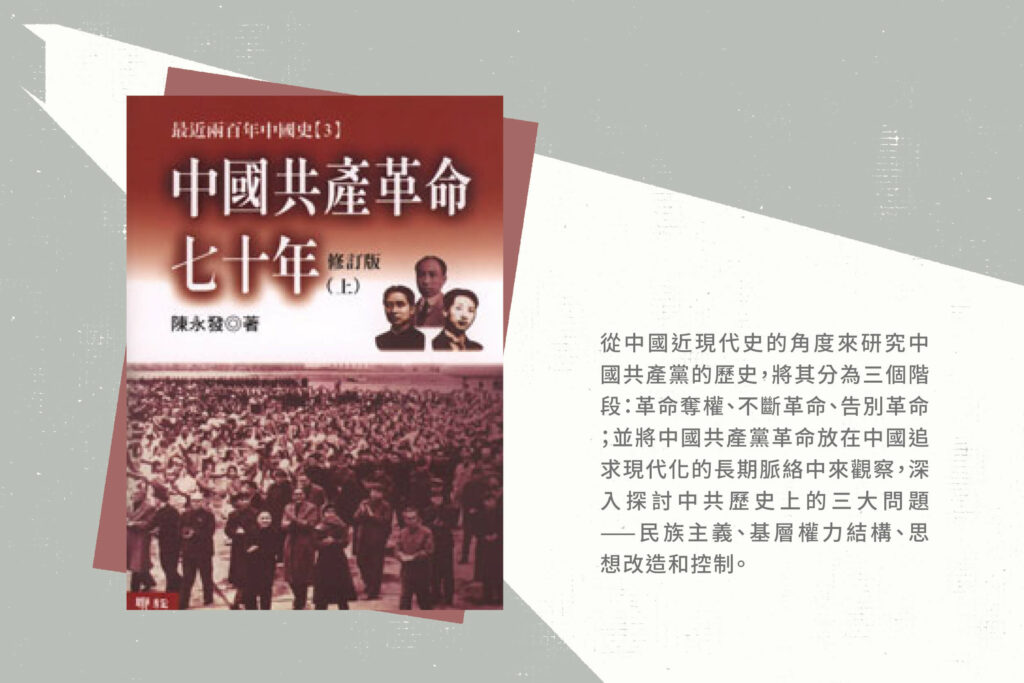

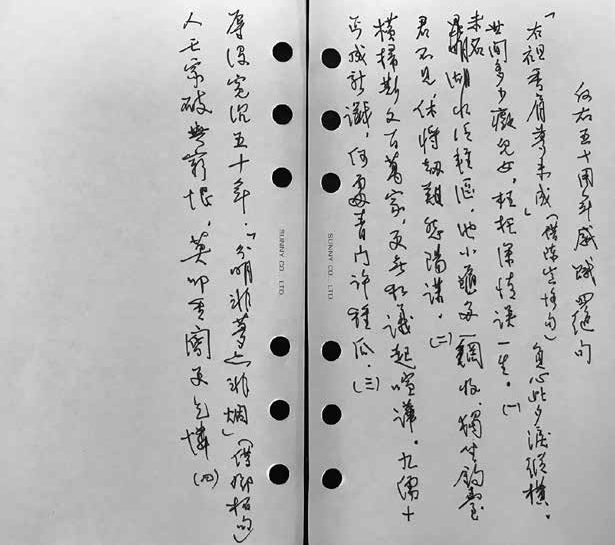

記得是2007年的10月,在日本大阪的關西大學。那一年,關西大學授予余先生名譽博士稱號,同時召開「東亞文化交涉學會」第一屆會議,我就是在那個簡單而隆重的授予名譽博士稱號典禮上,第一次和余先生見面的。雖然是第一次見面,但正如後來余先生常常說的,我們好像是「一見如故」, 因為共同話題特別多。那天余先生送我一冊剛剛出版的《未盡的才情》,接著就和我天南海北地聊天,話題從顧頡剛說起,接著說到范文瀾、周一良以及馮友蘭, 我不敢說「英雄所見略同」, 但是可以說「關注大略相近」。之所以會這樣,我當然知道,就像余先生筆下的錢穆先生一樣,「一生為故國招魂」,余先生的關懷始終在中國,所以才特別願意和我這個來自大陸的學者聊天吧。第二天,在去內藤湖南的恭仁山莊參觀之前,我們又開始聊中國這幾十年,余先生拿過我的記事本,在上面默寫了他剛剛所作的〈反右五十周年感賦〉四絕句,第二首是「未名湖水泛輕漚,池小龜多一網收。獨坐釣臺君不見,休將劫難愁陽謀。」這是講大陸的事情,我當然不陌生,便給這一首中的「池小龜多」和「陽謀」作了詮釋,兩人相對,想起五十年前發生在中國的那場大劫難,不免感慨萬端。

回到上海,和內人戴燕說起與余先生見面。她說,1993年她在日本京都大學訪問的時候,就見過余先生。

一

不過,讀余先生的書,卻是很早的事情。

大陸出版余先生的著作,最早是1987年底的《士與中國文化》,這部書在當時風靡一時,引起學界(甚至超出學界)對「士」的關注。那時,大陸正處在叫作「文化熱」的大潮流中,對於古代中國文化以及士大夫傳統,不免多以批評為主,這主要是無法直接批評專制政治導致的落後,轉而由傳統文化為現實政治擔責,我曾戲稱之為「鞭屍」。余先生對古代士大夫「同情之瞭解」的研究,自然是接續錢穆先生的思路,和這個大潮流不很吻合,但他對士大夫傳統的看法卻與當時文化熱中高揚的啟蒙思潮和批判意識並不衝突,因為他從另一側面提醒了知識階層如何關注自己的歷史,以及知識人如何發掘傳統精神,用「道統」對抗「政統」,以傳統中的「不事王侯,高尚其事」的氣節,給知識階層保留一些尊嚴。

不過我最早讀到的,卻是早些年的《從價值系統看中國文化的現代意義》。大概是在1986年初罷,那個時候我剛剛研究生畢業,寫完《禪宗與中國文化》不久,一個北京朋友給我帶來一冊,記得是時報文化公司出版的單行本。前面提到,那時候大陸剛剛走出文革噩夢,普遍對傳統文化導致「落後」與「專制」,有深切的反思和激烈的批判,這種反思和批判最終引出的,大家都知道就是後來的電視專題片《河殤》。乍看到余先生這本書,針對西方「現代之後」指出傳統中國文化「正是一種值得珍貴和必須重新發掘的精神資源」,心裡多少有一點不習慣,因為大家都期待80年代的中國能重新續上五四新方向,很擔心文化上中國重新回歸舊傳統,因為舊傳統中那種專制與封閉,在文革中已經登峰造極,讓剛剛走出夢魘的人們不寒而慄。我那時的心情也一樣,所以,在一篇評論中我寫到,自己和余先生看法略有不同,覺得「中華民族並不是處在『即將進入現代之後』的階段」,而是「處在迫切需要邁進『現代』,贏得科學技術起飛的『臨界』階段」,所以還是覺得傳統文化「步履蹣跚,包袱沉重,除非它經過一個脫胎換骨式的革命」(〈尋找傳統文化與現代文化的聯接〉,載《書林》1986年第6期)。對錢穆先生到余英時先生這種對傳統的「溫情」與「敬意」(錢穆先生語),多少有一點基於現實關懷的疑惑和憂慮。

不過,這種疑惑和憂慮在讀到《士與中國文化》後渙然冰釋。我清楚地記得,這部收錄了八篇有關古代「士」的歷史論文集在當時那種洛陽紙貴的盛況,我的朋友中,幾乎人手一冊,而且激起了有關知識分子使命的議論紛紛。眾所周知,在經歷了十年文革,知識分子被當作「臭老九」打入十八層地獄的時代過去之後,80年代知識人確實有一種理想主義、使命意識和昂揚精神。而這部文集中,不僅那篇關於「道統」與「政統」的論述,激勵了80年代「文化熱」中知識階層對政治權力的反抗勇氣;那篇有關「新自覺」和「新思潮」的史學論文,也觸動了學界中人對於古今「士」傳統的自覺反思;而那篇針對宗教倫理和商人精神的論述,也使得關心中國命運的學者們,重新思考和理解韋伯的論述,考慮原本同樣具有商人精神的中國,何以在現代化的道路上步履蹣跚。特別是,在余先生為這部書專門撰寫的序文中,把中國傳統的「士」與近代歐洲的「知識分子」(現在余先生更願意用「知識人」一詞)比較,指出古代中國的「士」與西方「知識分子」極為相似, 都是「社會的良心」, 是「人類的基本價值(如理性、自由、公平等)的維護者」,這種對於「士」的歷史定位和對於「知識人」的現實要求,恰恰和80年代中國學人的追求一致。有時候,和臺北的朋友聊起來,臺北的朋友常常會提到余先生「反智論」的論述在戒嚴時期臺灣的衝擊意義,其實,《士與中國文化》在80年代對大陸學界的刺激,恐怕不比「反智論」一文對臺灣的意義遜色。

差不多二十五年之後,《士與中國文化》在大陸再版,應出版社之邀,我給這部在大陸發生深刻影響的著作寫了一段推薦詞,這段推薦詞其實就是我反覆重讀此書的感想。這段話是這樣的:「一部學術著作何以能在當時『洛陽紙貴』,而且在四分之一世紀後還需一版再版?我想,這是因為現代中國人仍然會關注『士』之社會意義如何延續,也仍然要思考『中國文化』如何重建。余英時先生既在歷史中考察知識人及其『道統』,也在現實中反思知識人及其『擔當』,既借深厚的西方歷史知識作為參照,又有豐富和翔實的中國史料支持,加上彷彿梁任公『筆端常帶感情』的激揚文字,給當時的中國學界帶來了新的論述風氣。」也許,很多人讀了這部書後會有一個疑問,就是對傳統文化的「溫情」和對士人精神的「敬意」,與來自西方的現代知識人維護理性、自由和平等之類的普世價值,這兩方面如何能夠在一個學者心中筆下並行不悖、水乳相容?後來,我多次和余先生聊起這一點,才漸漸能體會,在余先生的心中既有來自對傳統文化的歷史理解,也有來自接受現代的價值觀念,這一點,和我這種生長在大陸環境下的人有點兒不同。

我想,這也許與他的人生經驗和教育經歷相關,他既受到錢穆先生的教育(余先生在香港新亞書院作為錢穆先生的弟子,儘管與錢先生理念偶有不同,但始終尊敬和捍衛他老師的思想,有關這方面可以看〈猶記風吹水上鱗〉和〈一生為故國招魂〉),也受到胡適先生的影響(他說,他小時候在潛山鄉下就讀過胡適的白話詩,離開潛山後又讀了《胡適文存》,他在哈佛的老師楊聯陞就是胡適的學生兼密友)。他既在中國成長,對傳統文化有親身體驗和深切理解,他又在美國受到專業教育,長期浸潤於美國的文化環境之中。在他的心中和筆下,士大夫以「道統」制約「政統」也就是所謂「以道抗勢」,與薩依德(Edward Said)《知識分子論》所謂「知識分子的公共角色是局外人、『業餘者』、攪擾現狀的人」,多少可以相通;而那種「志於道」(孔子)、「澄清天下之志」(陳蕃、范滂)、「事事關心」(東林黨人)的士人傳統,如果在現代,也一樣可以轉化為對國家和社會的「公共利害之事」的理性關懷。正如余先生在《士與中國文化‧自序》中所說,「如果根據西方的標準,『士』作為一個承擔著文化使命的特殊階層,自始便在中國史上發揮著『知識分子』的功用」,而這恰好是80年代文化熱或者新啟蒙的時代中,知識分子的自期和追求。只是在中國近代以來,「士」也就是近代的知識人很不幸,正如余先生後來所說,他們一次又一次地「(被)邊緣化」。

余先生是「上到堯,下到毛」,視野極廣大,而他那種既注意「內在理路」,又不忽略「外在背景」的研究取徑,實在很難有人企及。特別是在歷史敘述和論證上,他有從容不迫紆徐有致的風格,絕不使用生澀拗口的術語或概念,其實一方面來自對歷史文獻的理解深入,一方面來自對中西知識的融貫自如,才能夠達到如此純熟的境界。

二

我也是從研究傳統士大夫,才開始進入歷史學界的。1980年代中到1990年代初那一段時間,我正熱心於研究傳統中國士大夫和佛教、道教之間的關係,出版了《禪宗與中國文化》和《道教與中國文化》,和余先生的《士與中國文化》同屬於「中國文化史叢書」,都在上海人民出版社出版。因此,後來陸續讀了余先生的一些著作,對余先生的思路、學識和文筆都格外喜歡也格外欽佩,便留心收集余先生的著作。

一個很巧的機緣是,1993年(或1994年)王汎森兄第一次到北京,緣於我的弟弟葛小佳和他在普林斯頓的同窗羅志田兄的介紹,所以我去機場接他。在北京的幾天裡,天南海北地聊得很暢快。他知道我喜歡讀余先生的書,但那時在大陸尋覓不易,回臺北後便委託他弟弟王昱峰先生給我寄來一包臺灣出版的余先生著作,記得有《中國知識階層史論(古代篇)》(聯經)、《史學與傳統》(時報)、《方以智晚節考》(允晨)、《中國近世宗教倫理與商人精神》(聯經)、《紅樓夢的兩個世界》(聯經)、《中國思想傳統的現代詮釋》(聯經)等。有趣的是,在其中一本裡,無意中夾著一份複印材料〈文化決定論〉,是針對連續四天在《中國時報.人間副刊》上發表的余先生長文〈論文化超越〉的批判,原本發表在1990年3月5日的《自立早報》,作者自稱站在本土國際主義(Local internationalism)立場,來批判余先生的漢族沙文主義的民族主義立場。我猜想,或許這是汎森弟弟偶然留存下來的,寄書的時候忘記了。不過,無意中隨手夾在書中的這篇文章,倒讓我也看到,臺灣對余先生也有很激烈的非議甚至攻擊,只是這篇文章用「老生常談」、「工具性」、「扭曲馬克斯主義」等來批判余先生,說余先生是「典型老一代的中國知識分子」倒也罷了,更不像話的,是最後一句居然說,「余先生請以『平靜的心情等待生命的終結』」。這就不是學術或思想的論辯,而幾乎是充滿敵意的詛咒。但是,這篇文章卻成為我後來為余先生《朱熹的歷史世界》寫一篇書評的緣起,這一點我下面還會提及。

「在沒有胡適之的年代裡,至少我們可以讀余英時。」這是大陸知識界一句很流行的話,這句話曾被用在擁有上萬粉絲,不久前卻被封殺的豆瓣(一個用戶眾多的知識社群)「余英時小組」,作為這個小組的口號和標籤。我想,這大概說出了很多大陸讀者對余先生的印象,我當然也不例外。其實,大凡讀過余先生有關胡適的那本著作的人,我相信都會贊同周質平兄在〈自由主義的薪傳——從胡適到余英時〉(《明報月刊》2014年10月號)那篇文章中說的,余先生繼承胡適先生,接過了「以道抗勢」的火炬,成為「20世紀前後輝映的『公知』典範」。所以在這方面,旅居美國的他與同在域外的西方中國學家顯然有別,同樣研究中國歷史,面對中國的歷史,心情和感受卻不同。正如余先生1978年回到大陸學術訪問後這是他離開大陸後唯一一次所說的,同在大陸考察歷史,域外中國學家「他們全神貫注的是怎樣通過這次訪問來推進他們的『專題研究』,或證實或修正他們的『工作假設』」,而余先生卻懷著別樣的心情,按他自己的說法,彷彿「千載後的子孫來憑弔祖先所踏過的足跡」。

不過,在余先生的論著中,除了像極了胡適的那種對自由、民主、平等的一貫立場,以及來自錢穆對中國傳統文化的那種溫情和敬意之外,我也注意到,作為一個專業史家余先生對於古代中國思想、文化和歷史的論述,真是另闢一個天地,另有一種風格。用汎森兄的話說, 余先生是「上到堯,下到毛」,視野極廣大,而他那種既注意「內在理路」,又不忽略「外在背景」的研究取徑,實在很難有人企及。特別是在歷史敘述和論證上,他有從容不迫紆徐有致的風格,絕不使用生澀拗口的術語或概念,其實一方面來自對歷史文獻的理解深入,一方面來自對中西知識的融貫自如,才能夠達到如此純熟的境界。

當然,作為思想史的研究者,2003年余先生出版的《朱熹的歷史世界》一書更引起我極大的興趣,因為余先生對過去宋代理學研究中把思想抽離出歷史語境,作為純粹哲學的做法的批評,正好和我的想法一致。這一年的下半年,我有機會到臺灣大學歷史系擔任一個學期的客座教授,在臺北第一時間讀完了這部兩卷大著,也恰好在各種場合聽到臺灣學界的一些不同反應,有的批評甚至超過了學術範圍,苛酷得變成意氣用事。這讓我想起了汎森兄的弟弟寄書時無意中夾在書中的那篇文章,原來在臺灣,余先生也有這麼一些從政治到學術的批評者。於是,忍不住寫了一篇書評〈拆了門檻便無內無外〉,這篇文章後來大幅修改補充之後,改題〈置思想於政治史背景之中〉,收在為余先生八十壽慶出版的論文集《文化與歷史的追索:余英時教授八秩壽慶論文集》中。

其實,並不是說我全部贊成余先生的歷史判斷,比如從王安石到朱熹的脈絡,比如對宋孝宗有意安排道學家群體等,我也有一些疑問。但是從根本上說,我覺得,正如胡適對禪宗史的研究一樣,儘管也有誤判,卻成就了中國禪宗歷史研究的典範(我最近寫的一篇有關胡適禪宗研究的論文,即題作〈仍在胡適的延長線上〉),余英時先生的宋代理學與朱熹的歷史世界研究,「置思想史於政治史背景之中」,不僅給我們以宋代思想的新脈絡,而且「給我們提供了思想史研究的新思路、新方法和新角度,換句話說就是提供了新的典範」。它明確改變了籠罩在宋代哲學史或宋代思想史研究領域上的「道統敘事」,也就是把宋代理學「從宋代歷史的脈絡中抽離了出來」的那種研究方法,重新把看上去抽象和玄虛的「心」、「性」、「理」、「氣」等等概念,放回到政治史、社會史和文化史的語境中,造成了研究範式的「哥白尼式的革命」。

那個時候,我的兩卷本《中國思想史》剛剛出版不久,學界有很多爭論,也有不少批評,余先生《朱熹的歷史世界》呈現的這種研究思路,和我大有相似處,這無疑給了我很大的鼓舞。

在普林斯頓最愉快的事情,莫過於可以常常與余英時先生夫婦聊天。余先生和我一樣喜歡天南海北地聊,雖然談的始終是「中國」,但話題卻時而歷史,時而政治,有時學術,有時趣事。

三

前面說到,我是2007年在日本大阪的關西大學,才第一次見到余先生。不過從那時起,與余先生的往來就漸漸多起來了,特別是我2006年底從北京清華大學轉赴上海復旦大學,創辦文史研究院,還請余先生為新創建的這個研究院說幾句話,余先生不僅接連給我寫了兩封信加以鼓勵,而且還專門題詩:「卿雲爛兮乣縵縵,日月光華旦復旦。文史英才聚一堂,國魂未遠重招喚。」最後一句讓人想起他追憶錢穆先生的名文〈一生為故國招魂〉,也許,那時候他對我們也有這番期待。只是十幾年後的現實環境變遷,當初的理想已經遍體鱗傷,現在想起來,不免心頭另有一些感慨。

2009年以後,內人戴燕和我,與余先生,也與陳先生(對余先生的夫人陳淑平,我們不叫「余師母」或者「余太」,而是叫「陳先生」)有了更多的親近機會。有朋友曾說,內人戴燕和我都特別幸運,因為我們可能是近些年和余先生、陳先生見面最多,也是談話最多的人(至少是之一)。這當然是機緣湊巧,因為剛好有四年——從2010年到2013年我作為普林斯頓大學第一屆——我作為普林斯頓大學第一屆Princeton Global Scholar每年有機會在普林斯頓大學小住兩個月。就像余先生給我們寫的一首詩裡所說,「每逢花時開講論,幾回林下話滄桑」, 前一句是說我應聘訪問普大, 每年春天花開時節來美(最後一年改為冬天),後一句是說,那幾年我們多次到竹林掩映的余宅談天說地,成了余宅的常客。

第一次到普鎮余宅看望,倒不是2010年,而是前一年,即2009年9月23日。我們趁著秋天去哈佛燕京學社訪問的機會,順道經紐約到普林斯頓大學,辦理今後幾年擔任訪問教授的手續。說是「順道」,其實主要目的就是專程看望余先生。那天,我們從波士頓經紐約去普鎮,從Princeton Junction下車後,陳淑平先生開車把我們直接接到余宅,並在他家裡吃了午飯。余先生見了我們特別高興。據陳淑平先生說,余先生2008年生病之後,很少在家招待客人,我們是第一批在余宅用餐並聊天的客人。除了吃飯的時間,我們在余宅客廳裡,從十一點半聊到四點半,然後才依依惜別。

究竟那天的五個小時裡面聊些什麼,現在想不起來了。依稀記得有胡適和錢穆兩種思想取向的看法,有對島田虔次學問的評價,對大陸流行的新左派的認識等。還記得余先生說,他完全贊成我的看法,現代學者必須具備三點,一是對普世價值和對近代歷史觀的認同,二是論學必須立場清晰和邏輯簡明,三是表達思想和學術的文風應當通暢明白。其實,我覺得余先生就是這三點的最好體現。可惜的是我的記性並不好,交談對話中余先生很多精彩論述,現在已經不能完全記住。這裡順便說一下,我們後來那麼多次與余先生陳先生見面談話,都心照不宣地遵守一個約定,就是不記錄、不錄音。那時,上海的友人陸灝正在編輯《上海書評》,他也是余先生的熱心讀者,他曾建議我們,有那麼好的機會,何不把聊天錄下來整理成文?但我總覺得不合適,聊天畢竟是私人談話,在閒聊中話題忽東忽西,一旦興會所至,也許不免說深說淺。一旦有一個答錄機在側,便彷彿有一個「監聽者」或「旁觀者」,聊天沒法兒盡興,話題既不能隨意,尺度也必須小心。

就像前面所說,此後的幾年裡,內人戴燕和我常常在普林斯頓和余先生陳先生閒聊,我曾經在2012年寫過一篇〈日日是好日——重訪普林斯頓〉,裡面有一段說到我們愉快的閒聊,不妨抄在下面:

在普林斯頓最愉快的事情,莫過於可以常常與余英時先生夫婦聊天。余先生和我一樣喜歡天南海北地聊,雖然談的始終是「中國」,但話題卻時而歷史,時而政治,有時學術,有時趣事。陳淑平先生和內人戴燕有時一起聊,有時也分了撥兒對談。

沒有錄音,沒有邊際,也沒有主題。有時在考試中心,有時在Nassau街上魚餐廳,有時是在大千美食林,最多的是在余家客廳。事後回想起來,話題真是變幻多多。像最近王汎森兄所說的「執拗的低音」,余先生就談到他對邊緣史學與被壓抑之歷史資源,始終相當注意。對於我所關心的禪宗史,余先生也很贊成我對胡適在禪宗史研究的肯定。他還特別說到胡適為人之不可及處,他說,胡適看來為人從容大度,頗為隨和,但其實很重視思想立場和獨立人格。他提到在新公開的蔣介石日記中,有蔣私下裡對胡適的極度怨懟,蔣居然認為胡適是對其最大的羞辱,但胡適對政治的態度和對蔣的態度,卻始終不卑不亢,一以貫之;有時候,余先生也會說到他的興趣,和我一樣,他特別喜歡閱讀前輩的日記,余先生對《胡適日記》讀得極熟,現在正讀《鄧之誠日記》。

我告訴余先生,我曾經在哈佛通讀楊聯陞先生四十餘冊日記,讀到楊先生患病被電擊之苦,讀到楊先生對於回北京的期待與顧慮,讀到楊先生對種種學人觀察深刻的評價,都很有意思。余先生便向我講述了他這位老師的種種往事,不免也相對感慨。此外,近年來余先生和我都曾細讀過《吳宓日記》正編與續編二十冊,我們聊起這個既冬烘又新潮,既軟弱又固執的學者,對其日記中呈現當代中國的歷史背景很是唏噓,對這個出身陝西鄉下卻留學哈佛,執著於理想甚至幻想的怪人很是同情。

當然,有時也聊一些學界軼事,如楊聯陞與何炳棣當年的故事,錢鍾書與李慎之在美國的故事,還說到余先生的老師錢穆先生的無錫口音與日常趣話,張光直的壯懷激烈和晚景淒涼。余先生是長輩,和這些前輩學者都是舊識,那些親見的故事,常常讓人遙想學者風采,讓我們這些不及親炙前輩的人感到親切。更讓我印象深刻的是,余先生對各種學人評價的寬容與克制。常言道「誰人背後不說人」,但在背後議論仍然能秉持公道與公心, 對任何人都懷抱善意,能夠如此的人卻不多見。當然,我們最多的還是聊歷史中國和當下中國,余先生有一本書的書名叫《中國情懷》,確實,他也始終眷念故國鄉土,但他更看重的是文化傳統。有一次,他接受香港電視訪問,曾這樣說到,「我在哪裡,哪裡就是『中國』」。可他身在美國,何嘗有一天忘記中國。五月底,我們要回國,臨別時他給我們寫了一幅字,用了他三十三年前重訪大陸,也是唯一一次回到中國時寫的一首詩:「鳳泊鸞飄廿九霜,如何未老便還鄉。此行看遍邊關月,不見江南總斷腸。」

余先生曾說離開哈佛,「從私人感情上說,我對他(楊聯陞先生)的歉意是永久的」。但事實上,他們的師生情誼依然深厚,絲毫不因為距離遠近有任何改變。

四

現在寫這篇文章,回想和余先生的閒聊,不知怎麼地特別多想到的,卻是前輩學者不可企及處不只在思想學問上,更是在待人接物上。我一直特別喜歡胡適,常常引用胡適的一句話,意思是「對人要在有疑處不疑,對學問要在不疑處有疑」。儘管有魯迅那樣的人,揣測他唱的只是空城計,敞開的大門裡有刀兵無數,但人們都傾向於相信胡適對人,無論是對敵人還是朋友的大度和真誠,所以,那時才有「我的朋友胡適之」的說法。

在物欲橫流、爾虞我詐的時代,保持這種風度和胸懷,好像沒那麼容易。對人的這種謙和、厚道和坦率,彷彿成了老輩學者的專利。我特別注意到,余先生對老師,無論是新亞時代的錢穆先生,還是哈佛時代的楊聯陞先生,那種尊敬和愛護始終如一。比如錢穆先生,儘管余先生並不完全贊同錢穆先生一些思想觀念(見余先生的自述,收在上海辭書出版社2014年出版的何俊《師英錄》中),在〈反智論〉的觀念上,也曾受到錢穆先生的委婉反駁,但余先生覺得他和錢穆先生不僅有「超出一般師生」的感情,而且對錢穆先生「一生為故國招魂」的理想,和錢穆先生對歷史的「溫情」,卻始終懷有最大的「敬意」;對錢穆先生作為歷史學家,與新儒家諸公不同的立場,也始終努力解釋和闡揚。除了前面我提到的〈猶記風吹水上鱗〉和〈一生為故國招魂〉(都收在《錢穆與中國文化》中)之外,直到前年,已經八十六歲的余先生還專門為重印《國史大綱》寫了相當長的一篇〈《國史大綱》發微〉(發表在《古今論衡》第29期),深入解釋錢穆這部名著的內在結構和外在影響,闡發了他在新亞時期就熟讀的這部名著的意義(余先生說,他1950年代在新亞時期就精讀《國史大綱》,並且對每章都做過筆記和報告)。很顯然,1973年余先生之所以回香港,也和他對老師的承諾有關,就像他給楊聯陞先生辭行前說的,「已甘寂寞依小鎮,又逐喧譁向海隈」,儘管那時余先生在哈佛的生活已經安定,正順風滿帆地在美國漢學界開拓新的天地,但之所以還是答應擔任新亞書院之事,正和他重師生承諾有關。有人說,現在這個世界上最缺乏的是為人「厚道」和懂得「感恩」,我在余先生對錢穆先生的一生敬意上,我看到了這種稀缺的教養。

和余先生見面多了,談得多了,就知道他不僅是一個純粹的學者,卻也是極重感情的人。我在這裡,想更多說幾句有關余先生和他的老師楊聯陞。因為我曾通讀楊聯陞先生的日記,在閱讀日記中,特別注意了楊聯陞先生有關余先生的記載文字,所以很有一些感想。

余先生能夠由哈佛燕京學社訪問學人身分轉為哈佛大學正式攻讀博士學位,取得博士學位之後,又能夠從密西根大學回到哈佛大學任教,當然和楊聯陞先生的厚愛和力薦分不開。而余先生對楊聯陞先生的敬意,也讓我看到那種師生之間相互關愛的情感,如何伴隨了余先生一生,並影響了余先生自由主義的立場和歷史學家的取徑。1965年8月2日,即將回到哈佛任教的余先生曾經寫過一首詩給楊聯陞先生:「七載師門無限思,重來桃李又盈枝。如來升座天花墜,便是伽藍解笑時。(最後這一句余先生後來改作『伽葉當年解笑時』)」他用「拈花微笑」的典故,表達他對老師授業解惑的謝意和光大師門的心情。而楊聯陞則答詩曰:「古月寒梅繫夢思,誰期海外發新枝。隨緣且上須彌座,轉憶當年聽法時。」余先生的詩和楊聯陞先生的答詩非常巧妙,剛好象徵著師生之間薪火相傳的脈絡。余先生在楊聯陞和胡適的通信集《論學談詩二十年》的序文中,特意引用了楊聯陞先生這首詩,並且說到:「古月指(胡)適之先生,寒梅是清華大學校長梅貽琦先生。他(楊聯陞)飲水思源,最念念不忘的還是胡適之當年『說法』的一番錘煉」。(〈論學談詩二十年——序胡適楊聯陞往來書劄〉,《論學談詩二十年》,聯經出版公司,1998;頁xi)顯然,楊聯陞先生用聽胡適、梅貽琦「說法」為喻,期待余先生在「海外發新枝」,恰好和余先生以摩訶迦葉微笑的典故,表示禪宗傳續佛陀拈花奧旨,意思前後相續,象徵著從胡適、楊聯陞到余英時的那一個學脈。

2009年和2014年,我兩次在哈佛燕京圖書館細讀四十幾冊楊聯陞日記,從日記的零星記載中,我看到余先生和楊聯陞先生那種互相關心、互相愛護的情感,讓我非常感動。楊聯陞先生的日記有不少生活瑣事,也偶有學術感想。我看到,很多學術問題他們互相討論,很多生活瑣事他們互相幫助。我猜想,余先生之所以愛圍棋嗜京戲,也許都和老師影響有關,余先生曾送給我們一張他穿著戲裝的照片,據說是在楊聯陞先生鼓勵下,他才粉墨登場的。而楊聯陞先生看金庸武俠小說,大概也與余先生特意幫他借書有關,在日記中可以看到楊聯陞對金庸的濃厚興趣,顯然是余先生給他借書帶來的。而楊聯陞對自己的另一位老師陳寅恪先生自始至終的關注,也一定影響了余先生。在日記中看到,余先生時常為他打探陳寅恪的行蹤,給他帶來各種消息,還給他帶來當年友聯印製的陳寅恪未刊稿《論再生緣》(據日記說,還是余先生出資印刷的)。儘管1977年余先生離開哈佛大學轉赴耶魯大學,余先生曾說離開哈佛,「從私人感情上說,我對他(楊聯陞先生)的歉意是永久的」。但事實上,他們的師生情誼依然深厚,絲毫不因為距離遠近有任何改變,他們仍然時常通過信劄和電話論學談詩,正如余先生所說,楊聯陞為余先生《中國近世宗教倫理與商人精神》撰寫序言〈原商賈〉,是「他(楊聯陞)晚年最用氣力的論學之作」。就是楊聯陞1991年去世之後,余先生仍在為楊聯陞先生的身後事操心,他不僅編了楊聯陞和胡適的往來信函《論學談詩二十年》,而且還整理訂正了楊聯陞先生的詩集。

關於楊聯陞詩集,不妨再多說幾句。記得是2015五年,余先生託周質平兄把他整理校訂的楊聯陞詩集交給楊聯陞先生在大陸的兒子,余先生知道我關注楊聯陞先生,順便也請周質平兄轉送給我一份。那是厚厚的一包,打開看過後,我的心情很難平靜。這部詩集一共近百頁,從1928年起,到1989年,編年編次,外加輓聯、輓詞、輓詩,間有注釋。原來,這是經過余先生一首一首親自訂正過的,直到最後的列印稿,還保留著余先生再三校正的筆跡。而這時候,楊聯陞先生已經過世二十多年,而余先生也已經八五高齡,我在想,今後能有多少學生,能在幾十年後仍然對過世已久的老師,始終懷著感恩的心情,並且用心用力地為他整理遺稿?

這些年的往來中我充分感受到,余先生其實是充滿感情的長者。「平生不解藏人善,到處逢人說項斯」,他對每個後輩學人幾乎都抱有天然而巨大的熱情。

五

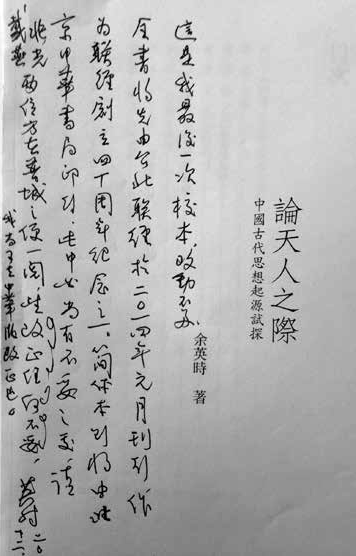

2013年的冬天,記得是12月9日,正是普鎮下第一場雪的後一天,也是普鎮下第二場雪的前一天,那天下午,路上積雪稍稍化開,我正好有事外出,突然余先生和陳先生駕車來到Lawrence Drive我的住處,把厚厚一疊文稿交給內人戴燕,說這是2014年1月臺北聯經出版公司即將出版的新書《論天人之際:中國古代思想起源試探》的最後一校,上面還有他自己若干親筆校改的痕跡,余先生囑咐我們看一看。傍晚,我從外面回來開始拜讀,越讀越覺得興味盎然,略有感想便匆匆記下,有時也拿起電話來和余先生亂聊,記得我一口氣看了兩個晚上加一個白天,不知不覺,普鎮又已是漫天飛雪,遙望窗外,已經是白茫茫的一片。

這是我給余先生《論天人之際》一書寫書評〈向內在超越之路〉的緣起。我覺得,余先生這部書的問世,使余先生對於中國知識人的歷史和思想文化的歷史,完成了最後的一塊拼圖,形成了他「從堯到毛」、貫通上下的一個清晰、獨特和完整的歷史敘述。如果說,在前此的余先生各種著作中,我們可以看到這種注重「內向超越」的思想文化,如何在漢代成為主流並順流而下,在《中國知識階層史論(古代篇)》中看到了漢晉以來「士」的新自覺和新思潮,以及名教危機與魏晉士風演變,在《朱熹的歷史世界》及《宋明理學與政治文化》中又看到唐宋以後士大夫的「得君行道」,以及理想主義受挫之後逐漸發展出「覺民行道」, 在《戴震與章學誠》等清代學術史論著中看到知識階層中的兩種取向,最終在20世紀看到了中國知識人的「邊緣化」,在《重尋胡適歷程》和《未盡的才情》中更看到了20世紀知識人如胡適和顧頡剛的思想、學術、生活和命運。那麼,在《論天人之際》中余先生上溯源頭,在古文獻與考古發掘中尋找古代禮樂傳統、祭祀儀式中的「巫」,指出他們如何逐漸「蛻變」,把「天命」、「鬼神」這些外在於人心的神秘力量,轉換為超越的精神力量和道德責任,在「軸心時代」奠定了古代思想文化的基調。這是貫穿古今的一個中國思想史,也是綿綿不絕的一個中國文化史。

當然,有人看到他上到堯,下到毛,唯獨沒有重點寫一部書討論唐代,有人也傳聞余先生曾經做了很多準備,要寫唐代佛教與知識人的著作,我也曾經為此當面問過余先生。余先生笑而不答,說:「這個題目該你來寫呀!」

六

可是,我哪裡有能力像余先生那樣,把政治史、文化史、社會史水乳交融地彙集在一起,寫一部唐代知識人與佛教的歷史!我當然知道,這是余先生的厚愛和期望,這些年的往來中我充分感受到,余先生其實是充滿感情的長者。「平生不解藏人善,到處逢人說項斯」,他對每個後輩學人幾乎都抱有天然而巨大的熱情。記得我在普林斯頓客座,每年一次的公開演講,已經很少在東亞系露面的他,大多會親自出席,他的光臨使很久沒有見到他的普大東亞系同事和學生,也覺得意外和驚喜。我聽到不少朋友說到,和余先生談話,總是讓人如沐春風,因為他無論面對任何人,總是那麼坦誠、專注和熱情。我當然知道,余先生讓我寫唐代佛教與知識人這個題目,乃是對我的鼓勵,我當然會更多地在學術與思想上步武先賢。好在同樣是中國思想史的研究者,對於中國知識人的歷史命運和思想取向,既是余先生的關注重心,也是我學術研究的關注重心,而余先生那種通過兼顧「外在背景」(政治文化和制度)和「內在理路」(思想和學術脈絡)的方法撰寫的著作,也始終可以作為我思想史研究的學術典範。當然我相信,余先生覺得更重要的一定是,我們生在這個時代,無論如何,自當「做一個有尊嚴的知識人」。

寫到這裡,我彷彿又回到那個風雪漫天的普林斯頓,2013年,我在普大擔任Global Scholar的四年聘期將滿,這是最後一個學期在普林斯頓了。余先生、陳先生和我們都意識到,分手之後,從容而頻繁見面的機會可能不多,所以,格外珍惜在普鎮的那兩個月。在那兩個月中我們多次約見,有時在普大中心的花園,有時在普鎮公共圖書館旁餐廳,當然最多是在余先生家裡。記得有一次在余先生家,陳淑平先生特意下廚,親手烤了兩隻鴨子,而余先生則難得地親自動手用刀剪「解剖」烤鴨,他笑道好久沒有「重操舊業」,之所以說是「重操舊業」,據說是因為過去烤鴨曾是余宅的拿手菜,而余先生的任務,就是負責烤鴨上桌之後,操持刀剪分解以享客人。

又是歲末初冬了,上海的天氣也漸漸寒冷下來,離開那個普鎮飛雪的冬天已經五年。儘管我們在2013年以後,仍然有機會重訪普林斯頓余宅,仍然和余先生、陳先生有過痛快而愉快的談話(當然更多的是電話聊天),但畢竟不像那幾年那麼方便了。可是,每當我們聽到余先生、陳先生的聲音,無論是當面還是通過電話,知道他們身體健康,就格外欣慰。特別是看到余先生年屆米壽,仍然筆耕不輟,不僅常常有新作問世,而且剛剛出版了《余英時回憶錄》。雖然只是前半部,卻在幾天之內就風靡兩岸三地。近日,與林載爵先生在香港見面,他特意從臺北給我帶來剛剛印出的這部回憶錄,翻開書頁,看到熟悉的文字,想起新澤西州普鎮那片竹林,想起余宅客廳灑進的陽光,彷彿也能看到余宅窗外的魚池,我們能說什麼呢?內人戴燕和我想了半天,都覺得只能不避俗套,借用他人的一句老話,即「豈止於米,相期以茶」。

2018年11月匆匆寫於上海