黃韻如:用未來學的眼光,看後疫情時代台灣的疫苗策略

由防疫科學研究中⼼國際合作計畫主持⼈⿈韻如教授,就台灣與新加坡、加拿⼤三國在此次疫情中的防疫政策以未來學分析,從這三個國家特性、社會價值觀、世界觀及⽂化分層分析三個國家⾯對疫情是如何應變,並在這短短兩年間如何快速翻轉原有既定的國家政策⾛向。

由防疫科學研究中⼼國際合作計畫主持⼈⿈韻如教授,就台灣與新加坡、加拿⼤三國在此次疫情中的防疫政策以未來學分析,從這三個國家特性、社會價值觀、世界觀及⽂化分層分析三個國家⾯對疫情是如何應變,並在這短短兩年間如何快速翻轉原有既定的國家政策⾛向。

武漢原本不在麥可 ‧ 卡拉漢(Michael Callahan)一開始的行程裡。他在一月十七日經過約三十小時的飛行後,踏出降落在中國南京的一架飛機。這位美國醫生期待見到他的中國朋友,兩位二〇〇二到二〇〇三年SARS疫情爆發期間他在香港認識的抗疫工作者。

我們正面臨一個重大的危機:確定性的喪失,包括「事實」的確定性和「價值」的確定性。我們不時陷入這樣一種境地,不得不就某個遙遠、與自己沒有直接聯繫的事件發表「站隊」的意見,哪怕並不願意,一旦發言,就被拋入一場混戰。我們如何確定所知的事實是「真的」,又如何知道哪一種立場是「正確的」?

時至今日,外省人與本省人的身份差異,似乎已經不是台灣民眾所關注的問題。然而,若是我們要討論台灣分裂的歷史記憶,就不得不回頭面對,台灣內部的異質群體,是如何思考自身與台灣歷史間的關聯?以外省人為例,我們該如何定義,1949年代來台的人民,他們究竟是政治難民?或是新的統治階級?

馬來西亞旅英華人作家歐大旭(Tash Aw)在二〇〇五年出版第一部小說《和諧絲莊》,立刻深受國際文壇注目。《和諧絲莊》不僅入圍當年曼布克初選名單,隨後還榮獲英國聲譽崇隆的惠特布列首部小說獎,以及二〇〇六年大英國協作家獎的第一本書獎。

新的長篇小說,由四個主要章節組構,透過被採訪者的自述回憶,以及採訪者與被採訪者的互動,具現一名馬籍華裔男子從童年至中年的成長挫敗歷程。小說以「謀殺/過失殺人」作為懸念,聚焦貫穿,從中延伸友朋、家庭、工作與族群的錯綜社會網絡,並且將角色命運,逐步推向無可挽回的必然崩毀。

我們這些外國人總是容易多愁善感。我們輕易就會沉浸在對往昔的追憶之中。之於我們,從前與現在不只是關乎時間而已。當我們回憶起從前時,我們對所在的感知變得異常敏銳。我們能聞到某條街道的氣味,能感受到曝曬在赤道的日頭下的刺痛感,耳邊會響起宣禮塔的召喚和混雜著幾種語言的交談聲。

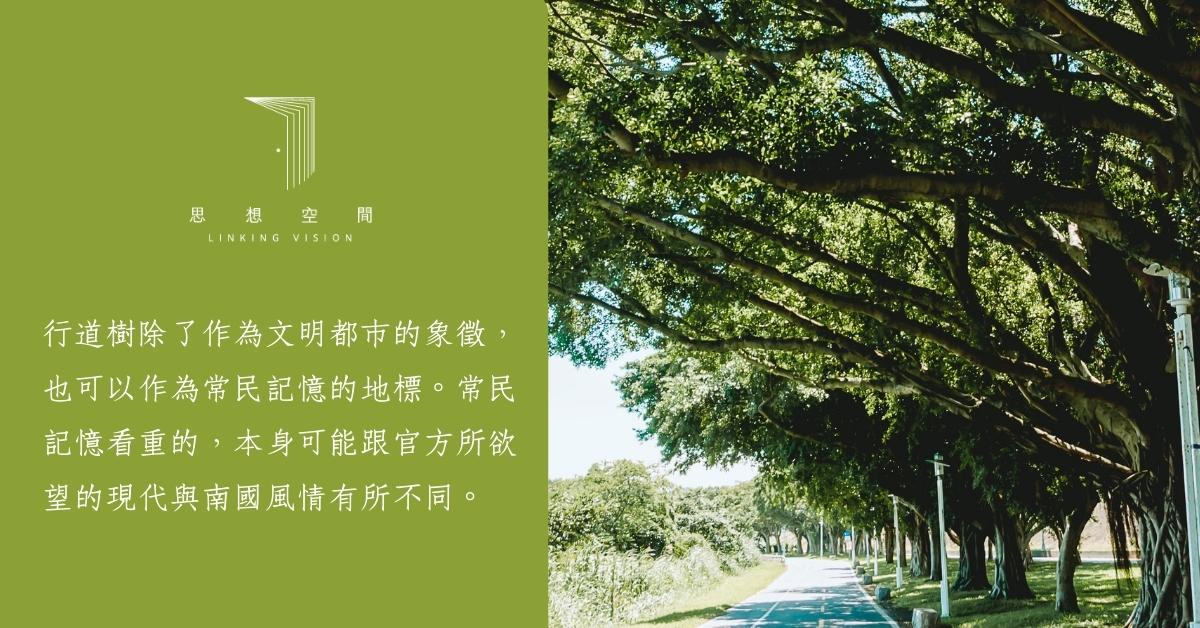

走在台北的街道,乘搭公車的時候,我們都會看到一棵一棵的樹木在視線中出現與消失。顏教授從行道樹窺見整個殖民都市工程的展開與變化,不得不說這是一個以小見大的研究。事實上,「自然」跟「人工」在都市空間並不是二元對立的,從都市中放置象徵「自然」的樹木,給予空間色彩與變化。

八十年代對於人道主義馬克思的重視,也是想借助於重新「發明一個字的古義」來重構理論大廈。現在,「馬會」學生是不是又到了研究「字的古義」時刻?這個現實的問題令我打開了半年多前泛覽過的一本書《尼伯龍的寶藏》,韓國學者鄭文吉關於馬克思、恩格斯文獻傳世、出版史的研究著作。

這一本書另僻蹊徑,以「公共」、「民娛」、「商業」、「工業」、「宗教」五個分類,在各分類中再各介紹五個現代主義建築。初讀時我有點把握不到作者選取案例的原則,因為有些相當經典的現代主義建築如香港大會堂、海運大廈、華富邨等並沒入選,反而一些名不經傳的作品……