理論思維的跨界形構和在地實踐——史書美《跨界理論》自序

這本論文集收入了我數年來有關文學和文化理論的論文,大部分原先以英文寫成,在美國和英國出版,小部分原先由華文寫成,在台灣出版。因為希望這些論文有機會和華語語系各地區的讀者們交流,藉著政治大學華人文化主體性研究中心的「華人文化講座」的邀請,我把它們整理出來,用華語做了四場演講,外加一場相關的和本地學者的座談會,並在此把全書七章收集成冊,呈現給讀者。

啟蒙者、自由主義者、左翼作家、保守主義者相互鏈接,從情感政治角度,勾勒當代思想版圖

這是一本知識分子如何歷經政治狂潮,磨煉思想邏輯,堅守或改變理念信仰的專書——這是思想史的路數。但涂航教授更希望從中梳理出更複雜的線索,如陳寅恪的史論如何「痛哭古人」;李澤厚的儒家「樂感」文化如何導向「告別革命」;陳映真的憂鬱如何啟發後革命行動;劉小楓的「海洋性激情」如何接軌古典公羊學說等。換句話說,思想不只是綱舉目張的思辨過程,也牽涉思維主體的癡嗔與愛憎;政治不只是公眾運動或權力取予,也牽涉行動主體的希望與悵惘。更進一步,情感不僅源自個人,也是一種公共意向投射和意象流傳,直通威廉斯所謂的「感覺結構」。

卜正民:「大國」式的中國

很高興您挑了這本書翻閱。我這本書的英文版與法文版,恰好在新冠肺炎疫情爆發前不久出版;說來也巧,因為書裡第三章主題就是十四世紀的全球瘟疫大流行,真是造化弄人。此後,本書還出了西班牙文、義大利文與蒙古文版。如今您拿在手上的這本書是第一本中文版,說不定也將是唯一的版本。雖然有好幾家中國的出版社表示有意出版中文版,但本書把中國歷史拉到十三世紀來談,這種研究取徑是特定政治立場的人所嚥不下去的。

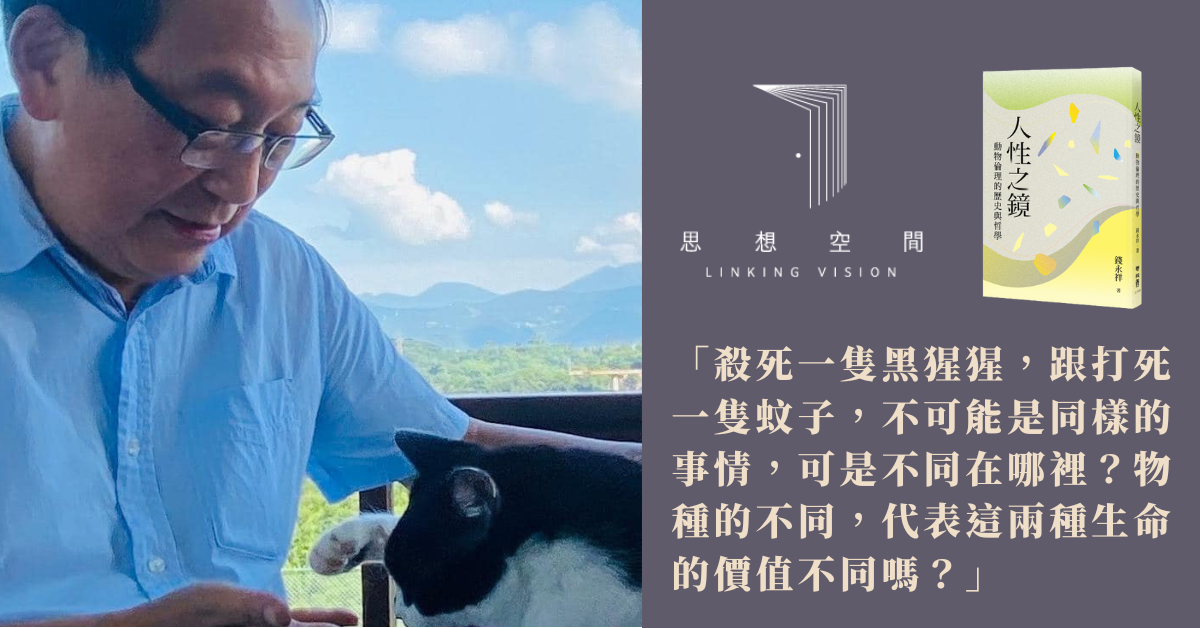

動物苦難與人類的反省:「人性之鏡」照出了什麼?

本文是座談會側記。近日《人性之鏡:動物倫理的歷史與哲學》一書出版,聯經書房特別主辦座談會──「動物苦難與人類的反省:『人性之鏡』照出了什麼?──《人性之鏡》新書分享會」。

座談會邀請了《人性之鏡》作者錢永祥老師(中研院人文社會科學研究中心兼任研究員)主講,以及《就算牠沒有臉》作者之一黃宗潔老師(東華大學華文文學系教授)主持與談。兩人分享自己參與動物保護的起點,並討論西方哲學史中的動物倫理,也談到我們可以用何種角度去思考、實踐「生命關懷」、「動物保護」。

獨立宣言與國家的誕生

如果我們觀察現代各個以宣布獨立的形式建立的國家,將不難發現這些國家有幾個共同點:它們曾經是被另一個國家治理的政治社群、它們透過一份具備當地憲政意義(卻未必具備實質法律效力)的文件來宣告獨立。除了形式之外,這些文件的內容也有著共同點。它們往往可以分成兩個部分,第一部分是藉由陳述原本治理國家是不正義的,來賦予宣告獨立的行為正當性,第二個部分則是陳述某些政治原則(例如被治理的人們所應具有的政治權利),進而指出獨立之後所新生的國家,將依據這些政治原則建構一個正義的統治型態。

這些文件,就是我們熟知的獨立宣言。

有文明的高度才有尊嚴——超越統獨,中華民國應回到兩岸共生共利的原始依據

「中華民國」作為一個在歷史中朗現的理念,它的另一個特殊的顯現是1949年之後,這個國家與臺灣的關係。由於這個在「中國」格局下成立的國體與現實主權所及的地區有嚴重的差距,不論人口或土地面積來看,現行的中華民國顯然無法執行「中國」一詞該有的政治責任。一個以「主權在民」自許的國家如果沒有辦法得到它的法理上的公民的支持,是不合理的。就現實政治考量,大陸中國擠在島嶼臺灣,目前的局勢就是不合理,如何解釋它的意義,不能不是項艱難的工作。

給動物「能盡其性」的美好生活是否忽略了動物倫理?

首先一個問題,就是動物倫理學所關心的對象究竟是個體還是物種?我們已經說過,前面介紹的辛格以及里根,都把個體動物當成道德關注的焦點。辛格認為有沒有道德地位的起碼標準,就是感知痛苦的能力,只要具備這種能力,個別的動物就成為道德

關注的對象。

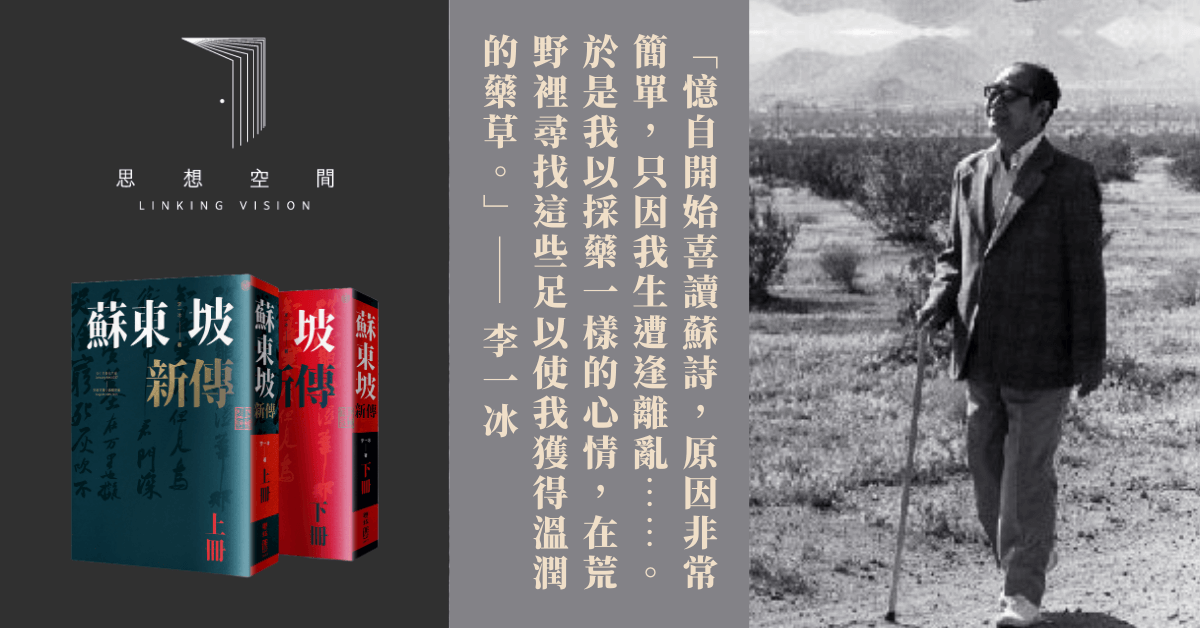

李雍/我的父親李一冰

少年時代的力學、青年時的壯志、中年時代一場錯落的惡夢,李一冰半生坎坷流連,讀書寫作是他唯一的寄託及慰藉……李一冰幼子李雍為文憶述父親拂逆困窘的一生:不論是禁錮於高牆之內或是隱淪為釜底的遊魂,其志不移。這,或許就是君子本色。

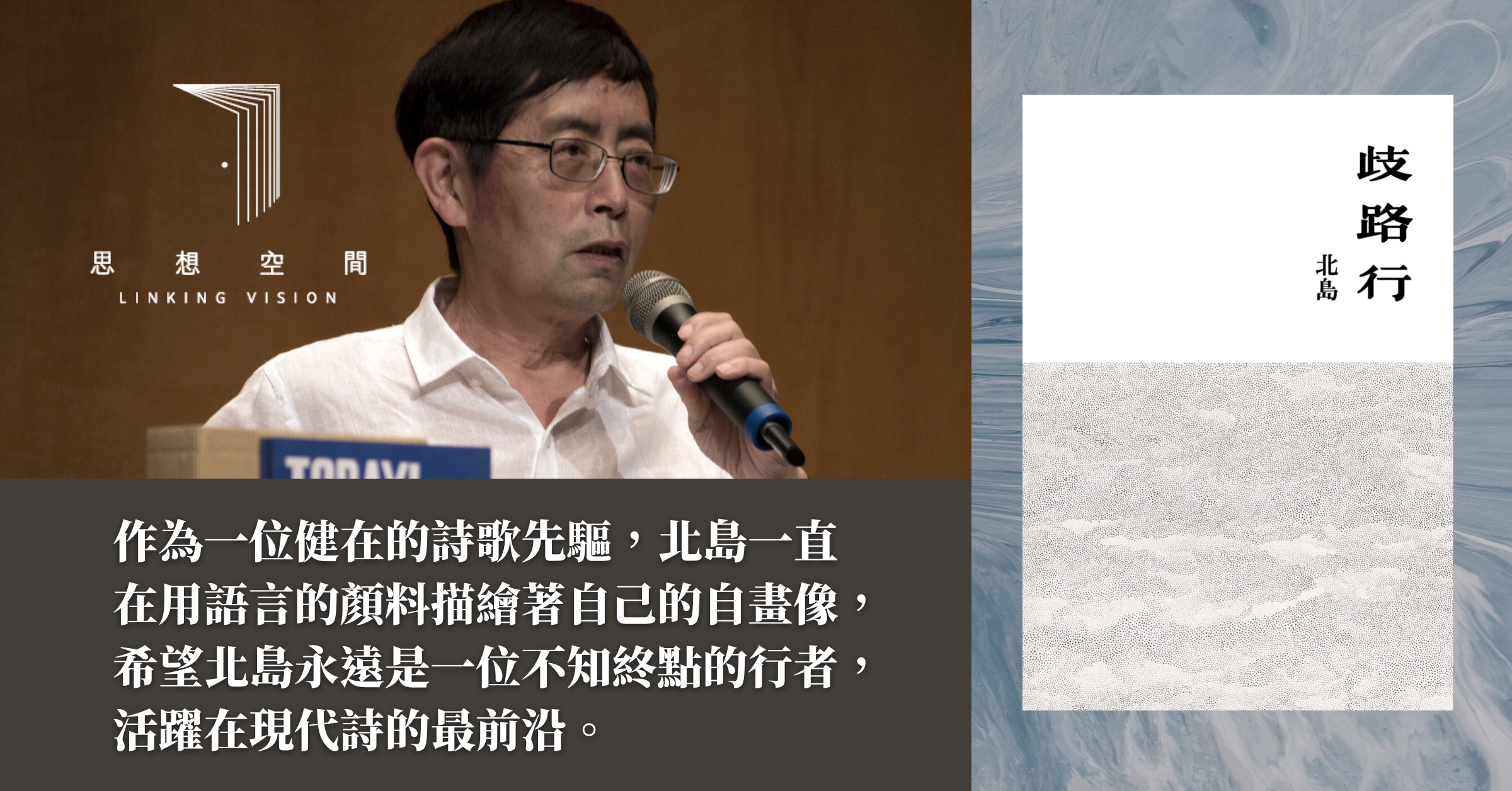

田原:行者的自畫像 ——讀北島《歧路行》

每一首詩,無疑都是詩人留下的文學足跡。無論深與淺,直與歪,長與短,其終極目標都是為了超越語言的邊界,去揭示詩歌的本質。優質的詩歌是時間的地平線上拔地而起的「建築」……

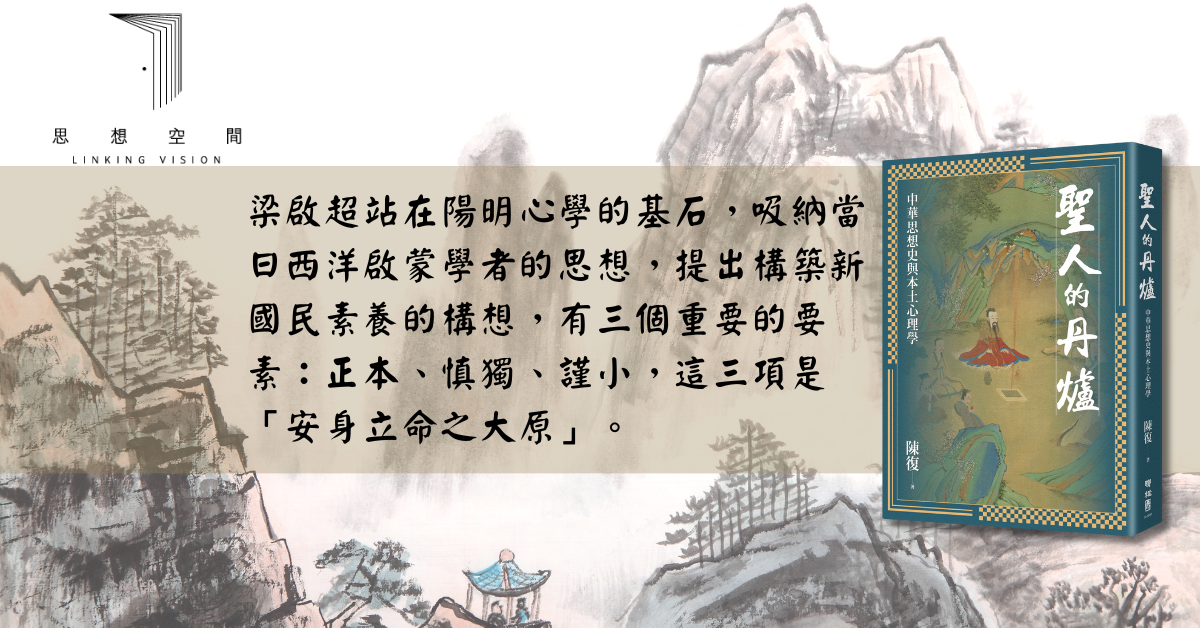

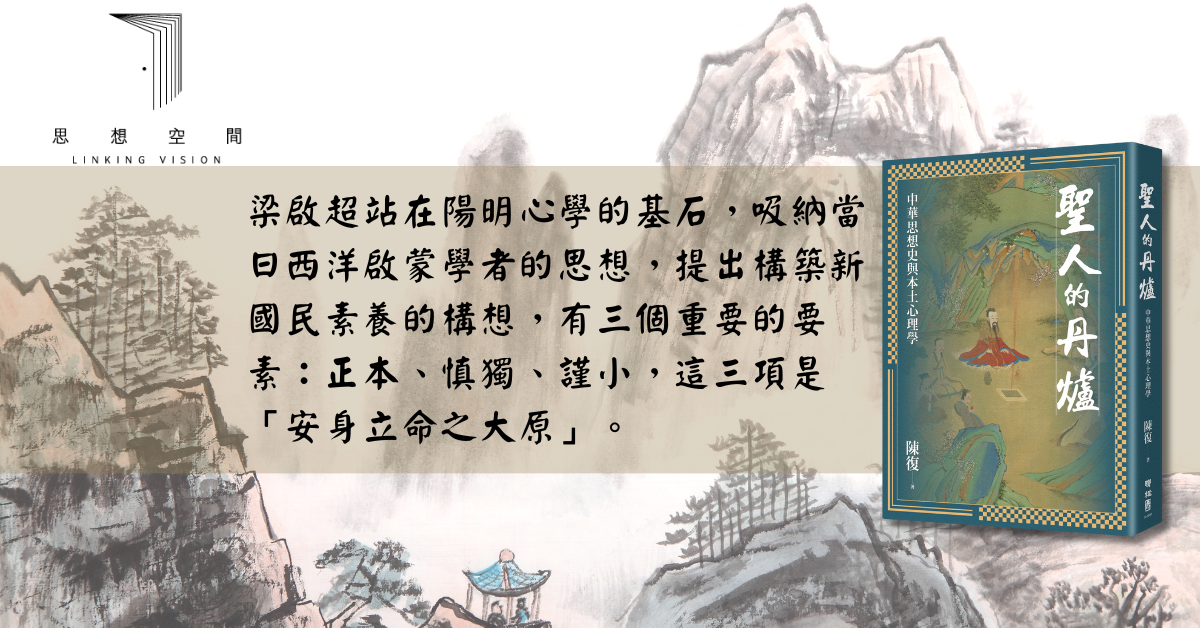

陳復:梁啟超主張新民說

理論思維的跨界形構和在地實踐——史書美《跨界理論》自序

卜正民:「大國」式的中國

獨立宣言與國家的誕生

李雍/我的父親李一冰