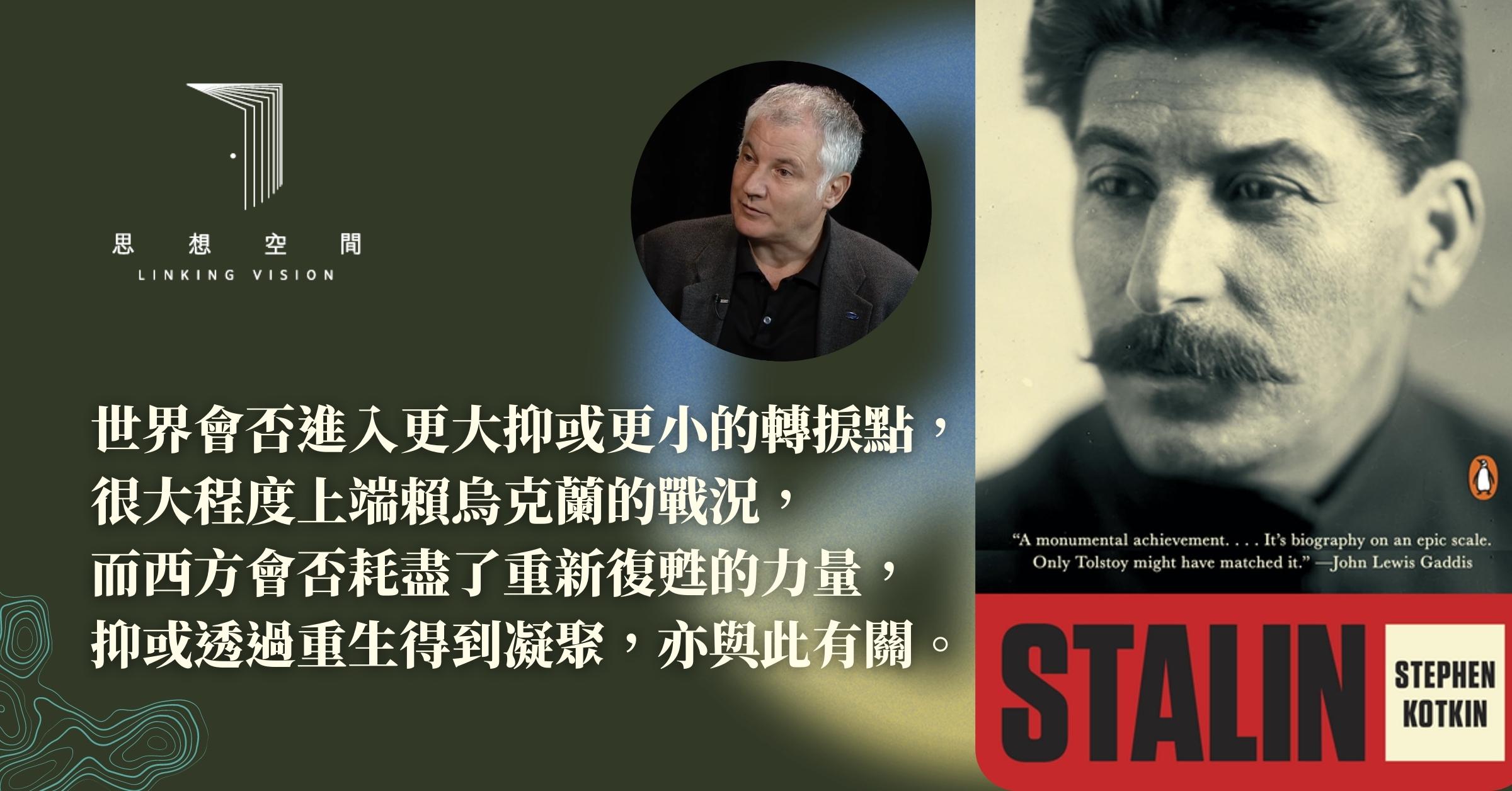

斯蒂芬.考特金:冷戰從未終結——論烏克蘭、中國的挑戰,與西方的復興

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭至今已近3個月,歷史學家Stephen Kotkin近來在Foreign Affairs發表文章,深度剖析冷戰歷史、細緻勾勒出二戰後建立起來的現代世界輪廓及陣營分佈……

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭至今已近3個月,歷史學家Stephen Kotkin近來在Foreign Affairs發表文章,深度剖析冷戰歷史、細緻勾勒出二戰後建立起來的現代世界輪廓及陣營分佈……

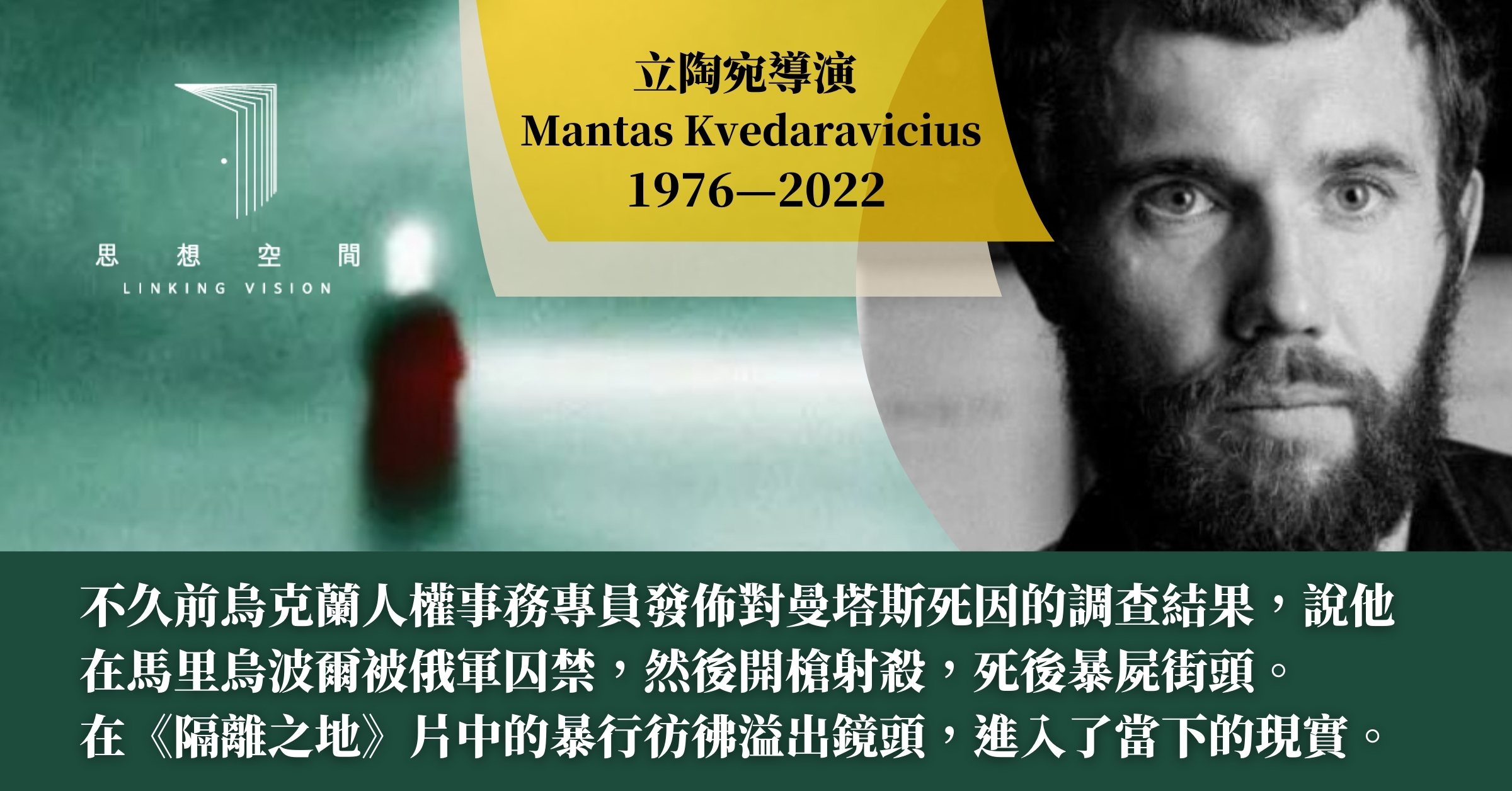

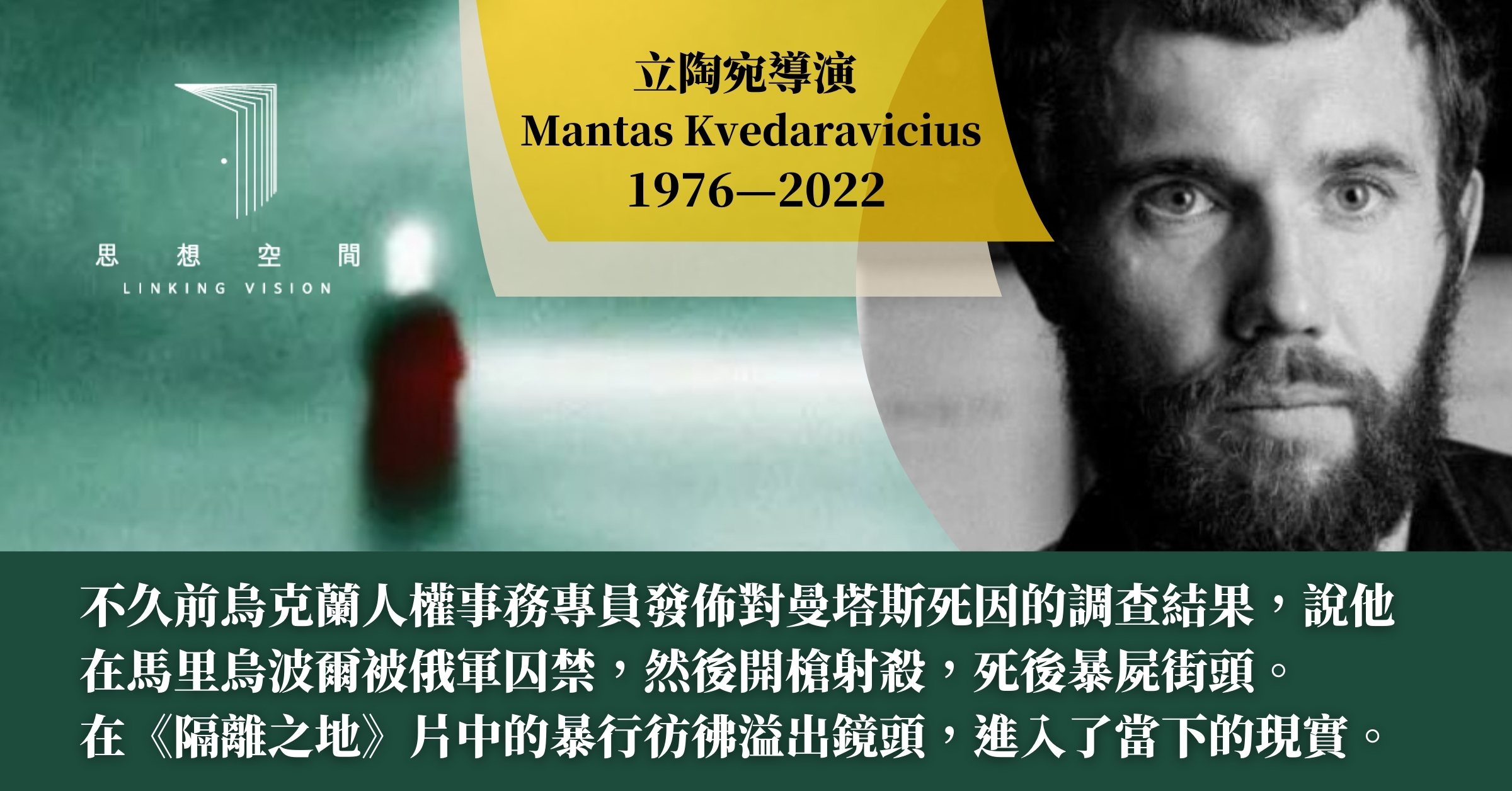

2022年2月4日,立陶宛電影導演、人類學家和考古學家曼塔斯·克維達拉維丘斯(Mantas Kvedaravicius)在烏克蘭城市馬里烏波爾遇難,年僅45歲……

一位烏克蘭老婦人,面對俄羅斯士兵時,將一把向日葵種籽塞進士兵的口袋中,並說:「當你們都死在這裡的時候,至少烏克蘭土地上還能長出向日葵來。」

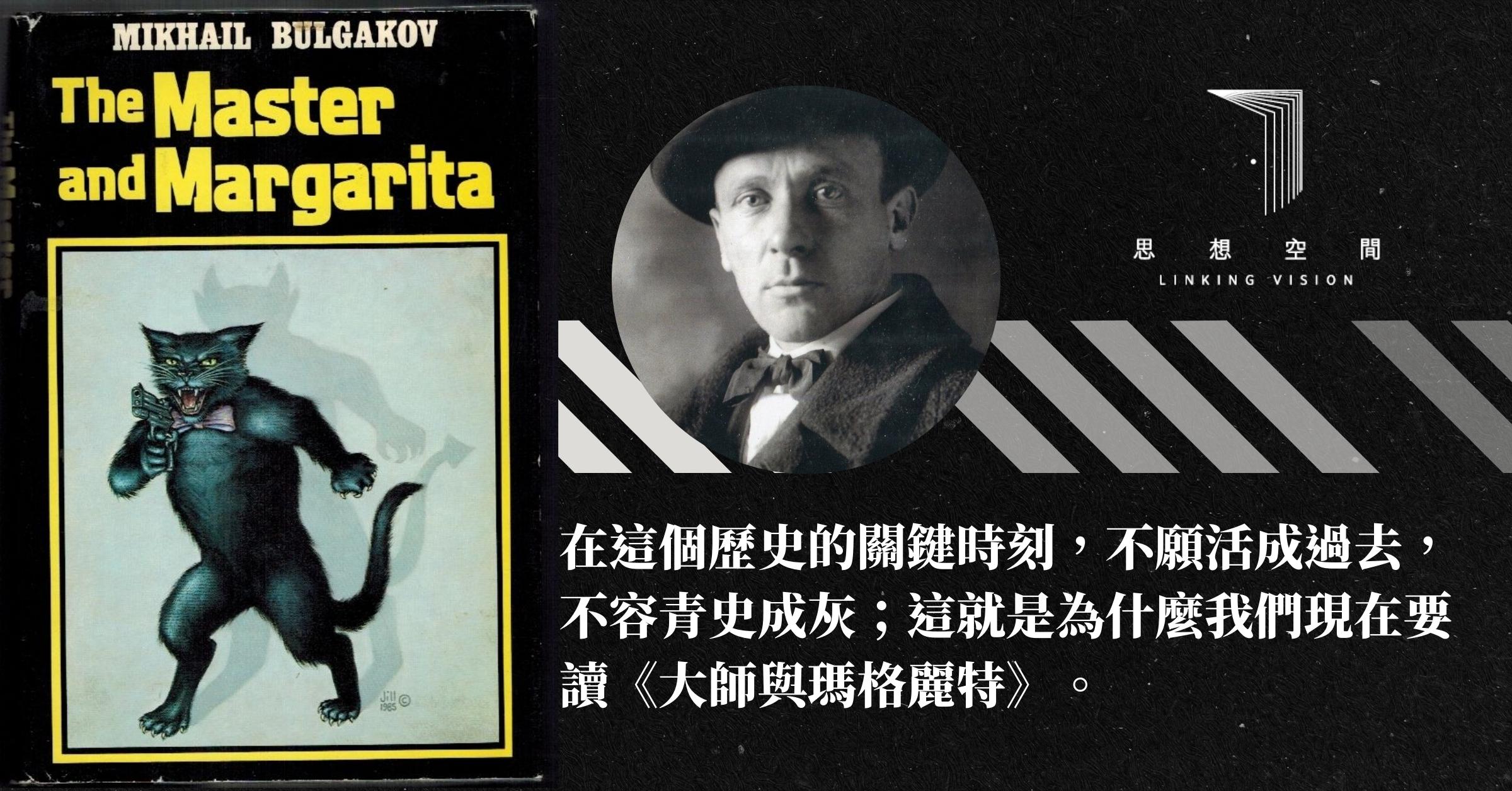

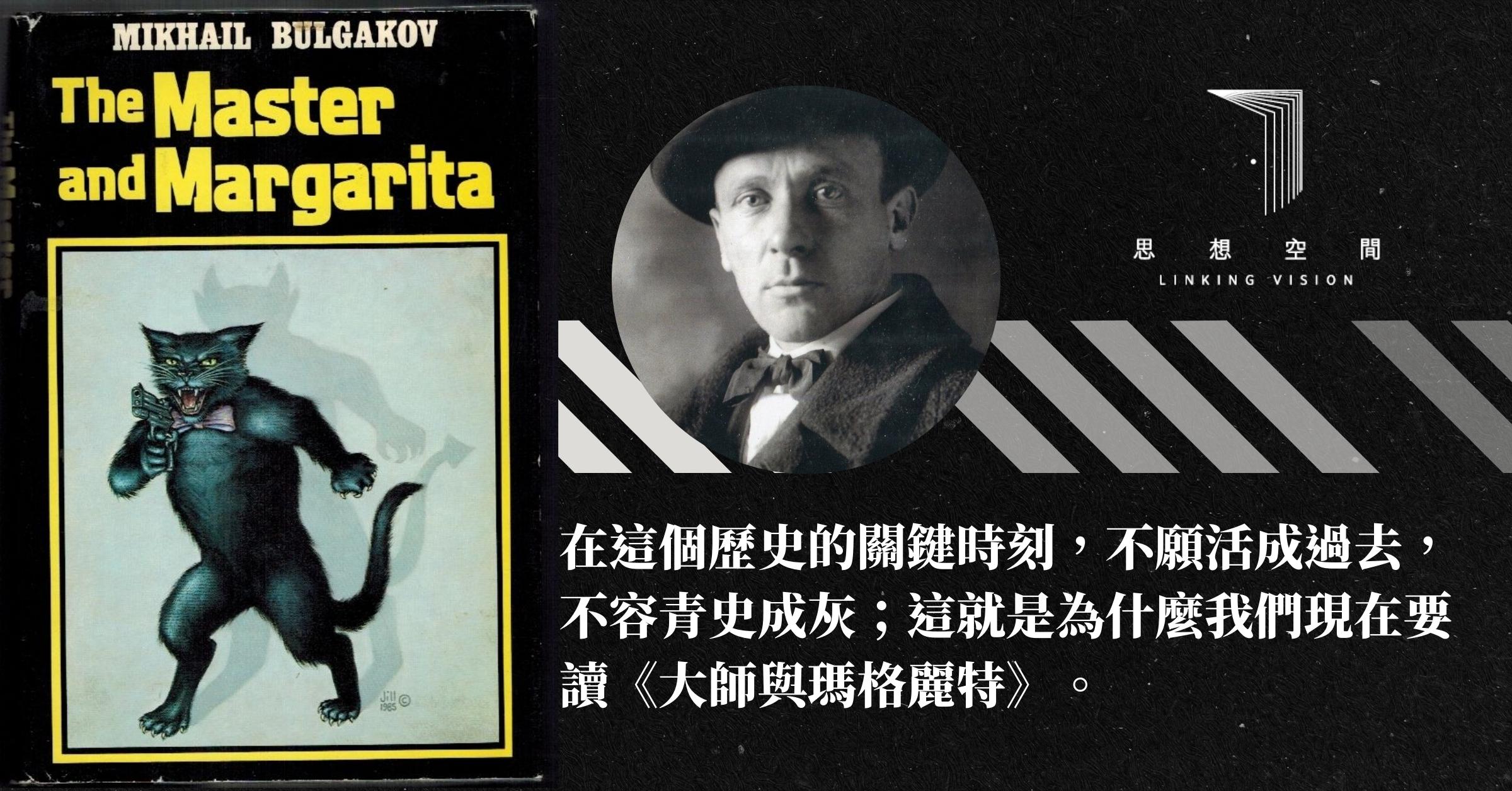

烏克蘭小說家鮑加可夫(Mikhail Bulgakov,1891-1940),出生在俄羅斯帝國下的基輔,成名於蘇聯時期的莫斯科。他在人生的最後十年,暗地完成《大師與瑪格麗特》。

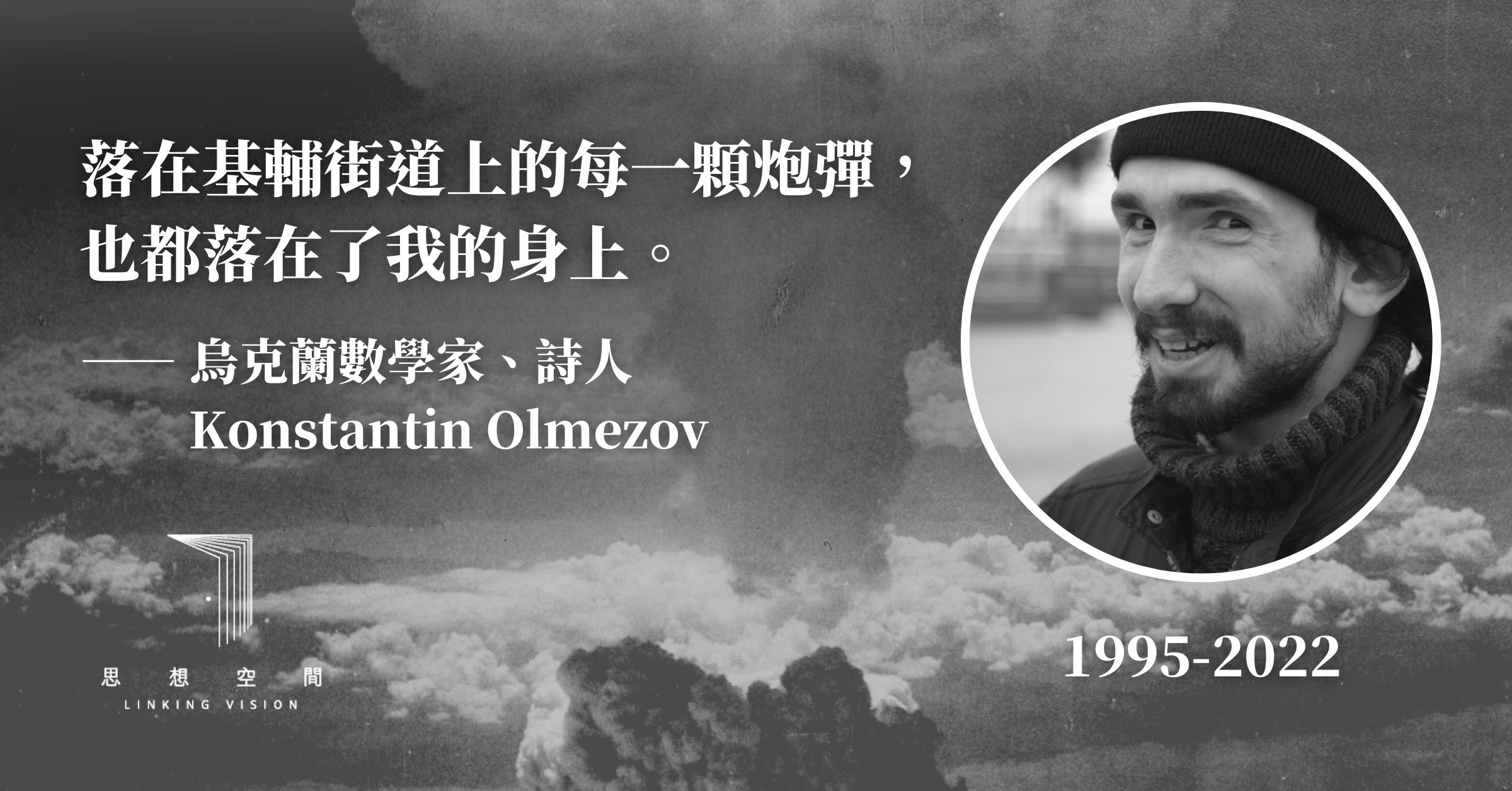

2022年3月20日,一位叫康斯坦丁 · 奧爾梅佐夫(Konstantin Olmezov)的數學家自殺身亡。這位數學家來自烏克蘭,在俄羅斯求學。

當我寫下這些文字時,烏克蘭首都基輔正響起空襲警報,俄軍正在圍困該國第二大城市:哈爾科夫,南部城市赫爾松已經淪陷,接近一百萬烏克蘭人逃離家園。為何普丁要在這時候入侵烏克蘭?他的終局會怎樣西方的終局又會怎樣?這場戰爭會宣告一個新時代的開始嗎?也許甚至會掀起一場新冷戰?

說共同體,說連結,我想最適合的方向,還是廣邀身邊搞獨立音樂、熟悉音樂、能書寫音樂文化、具批評性的業界人士參與。他們都明白搞獨立音樂的美好與困難,在自己的領域,拼命思考與經營本來就不存在、不受重視的另類聲音,在不同的挑戰中,耕作文化。

我批評哈維文章的第一個方面,是他將入侵發生原因的具體解釋主要集中在了美國和西方的行動上。雖然他確實表示「這些(西方在過去的行動)都不能證明普京的行動是正當的」,但除此之外他沒有對俄羅斯當下的所作所為做出解釋。特別是他沒有提及普京政權的特徵如何可能導致這場戰爭的發生……

十多年前,曾經感覺自己屬於俄羅斯文化認同裡的人,如今全都強烈地以烏克蘭人的身份為榮。他們或許會說着俄羅斯語,或許會走進俄羅斯式的東正教教堂參加敬拜,然而,他們知道,自己是烏克蘭人。贏得人心的戰爭,俄羅斯早已失敗。

我們這一代(的俄國人)沒有經歷過大規模的鎮壓和整肅,也未曾親睹憤怒群眾要求處決賣國賊的批鬥大會;我們從未生活在鋪天蓋地的恐怖氛圍裡,也不曾學會急速切換今是昨非的世界觀;進而輕易相信昨日盟友其實居心叵測,而往昔宿敵已然滿懷善意……