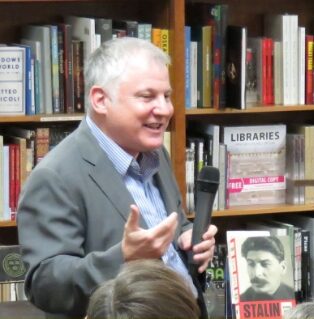

文/斯蒂芬.考特金 Stephen Kotkin(美國歷史學家)

譯/彭依仁(香港詩人)

編按:俄羅斯對烏克蘭發動戰爭至今已近3個月,世界局勢動盪,也有不少學者與知識分子介入討論。美國歷史學家斯蒂芬.考特金 Stephen Kotkin近來在美國刊物Foreign Affairs發表文章,深度剖析冷戰歷史、細緻勾勒出二戰後建立起來的現代世界輪廓及陣營分佈,也從戰火重燃的當下瞻望未來種種可能性。(* 本文原刊於Foreign Affairs)

誰有權表示訝異呢?克里姆林宮的強盜政權聲稱它的安全受到比它小得多的鄰國威脅——該政權稱,它(鄰國)並不是一個真正的主權國家,而是更強大的西方國家的玩物。為要令自己更安全,克里姆林宮宣稱,它需要啃掉鄰國的部份領土。雙方談判破裂後,莫斯科發動侵略。

在1939年的那年,克里姆林宮的政權由約瑟夫.史達林領導,而鄰國是芬蘭,史達林曾提議與芬蘭人交換領土:他要芬蘭人的島嶼用作將來在波羅的海的軍事基地,還要控制大部份卡累利阿地峽,即南端接連列寧格勒的大片土地。作為交換,他提供了在蘇聯轄下卡累利亞一片遼闊但充滿沼澤地的森林,那片土地與芬蘭接壤直至地峽北端。令史達林意外的是,雖然他最初的要求已經過連番更改,芬蘭人依舊拒絕接受條件。芬蘭,一個人口約四百萬,只有一小支軍隊的國家,一口拒絕了蘇聯巨人——一個人口一億七千萬、擁有世上最大型軍隊的強大帝國。

蘇聯人入侵了,但在多個月來,芬蘭戰士抵擋住了計劃不周、且執行不力的蘇聯的攻勢,使紅軍顏面全失。他們的抵抗捕捉到了西方的想像,英國首相溫斯頓.丘吉爾及其他歐洲首袖稱讚芬蘭人英勇,但僅限於溢美之辭:西方列強並沒有運送武器,更不用說軍事介入了。最後,芬蘭人贏得了名譽,但輸掉了一場激烈的消耗戰,割讓的領土比史達林最初要求的更多。蘇聯陣亡人數遠遠超過芬蘭,而史達林遲緩地對紅軍展開自上而下的重組。無論如何,阿道夫.希特勒與德國最高統帥部都得出蘇聯軍隊並非堅不可破的結論。

時間向前推進。這位克里姆林宮的暴君,再一次授權入侵另一小國,並認為它很快便會被蹂躪。他一直闡述西方正怎樣衰落,並且以為即使頽廢的美國人和他們的傀儡會口出怨言,他們仍不會幫助一個弱小的國家。但這位暴君計算錯誤了。封閉在迴音室內,被一群馬屁精圍繞着,他以其宣傳為基礎做策略估算。西方不單沒有退縮不戰,更在美國果斷的領導下,集結起來。

1950年,史達林仍然在位,但這次輪到南韓成為那個小國,在史達林對平壤暴君金日成亮出綠燈後,它就被北韓軍隊入侵。讓史達林出乎意料的是,在聯合國決議的支持下,美國組成國際軍事聯盟,而蘇聯人因為杯葛聯合國安理會,無法投下棄權票。聯合國部隊在朝鮮半島南端登陸,並一路把北韓人趕到中國邊界。而華府未留意到情報反饋,也讓史達林得以有效地將失誤轉嫁到中國領導人毛澤東頭上。中國大量投入人民解放軍,震驚了美國司令部,他們把美國領導的盟軍趕回北韓入侵前分隔南北韓的分界線上,引致代價高昂的僵局。

回到當下,當然,史達林和蘇聯早已不存在,取而代之的,是弗拉迪米爾.普丁——一位弱得多的暴君,以及俄國——一個二流、卻依然危險的強國,它承繼了蘇聯在最後日子裡的軍工業、在聯合國的否決權,以及對西方的敵意。2月,當普丁選擇入侵烏克蘭,無視其主權,並將它貶損為俄羅斯敵人手中的棋子,他預料國際反應會像史達林在1939年入侵芬蘭時所目睹的:只有場邊的噪音、分歧、無動於衷。然而一直以來,烏克蘭戰爭卻產生出類似南韓在1950年發生的情況,雖然這一次,歐洲人比美國人早一步作出反應。普丁的侵略,以及更關鍵的——烏克蘭人民、士兵和平民,同樣展示出來的英勇和智謀,還有烏克蘭總統佛拉迪米爾.澤倫斯基展現的決心和精明,激發沉睡的西方世界採取行動。烏克蘭,就像當年的芬蘭人一樣,保住了自己的名聲。但這一次,西方人也同樣保住了他們的。

關於無限制自由秩序的發燒夢,模糊了地緣政治方面頑固的持續……中國、伊朗、俄國,並沒有突然消失,在90年代,它們的統治菁英明確地表示,他們並沒有意願參與行西方規則的單一世界主義。

克里姆林宮的暴君曾經一再授權入侵另一個細小國家,預料很快便會把它蹂躪。

這些平行事件所展示的,並非歷史總是在重覆自己或其節奏,關鍵恰好在於那些在較早時發生的歷史,到了今日依然會發生。這裡會跳出一個最簡單的解釋,即永恒的俄國帝國主義,有如某種與生俱來趨向侵略的文化傾向。其實不然。恰好相反,將俄羅斯的入侵,視為對西方帝國主義(無論是否以北約形式)或者其擴張(當這一模式遠早於北約成立)的單純反應,就未免太簡單化了。

這些再次發生的俄國侵略插曲,儘管各有不同,反映出同一種地緣政治陷阱,是俄國統治者一而再、再而三為他們設計的。很多俄國人視其國家為上天眷顧的強國,擁有獨特的文明,在世上懷有特殊使命。但俄國的能力並不符合這樣的期望,所以其統治者,一次又一次地,採取強制力量,把權力超級集中在國家手中,以收窄與西方的鴻溝。然而成為強國的動機並不奏效,而總是讓步給個人統治。而這種偉大又脆弱的結合,反過來驅使專制君主加深那導致他出現的主要問題。1991年以後,與西方之間的鴻溝急劇拉闊,俄國維持着永久地緣政治,一如我在2016年的文章裡指出。它會一直持續,直至俄國領袖們在戰略選擇上,放棄不可實現地追求成為與西方同等的強國,選擇與它共存並專注於自身國內發展。

這一切解釋了為何最初冷戰的結束只是海市蜃樓。1989至1991年發生的事件是結局性的,只是並非像許多觀察家——包括我自己——所認為的結局。在那幾年間,德國在跨大西洋同盟下重新統一,而俄國的實力卻承受一次尖銳而短暫的削弱——結果是,莫斯科隨後撤軍,釋放東歐小國,讓它們得以接受民主憲政秩序及市場經濟,而且透過歐盟和北約加入西方陣營。那些事件改變了在德國與俄國中間那些國家的人民,以及這兩個歷史上亦友亦敵的國家裡那些人民的生活,但對世界的改變遠遠不及。一個重新統一的德國基本維持着地緣政治上無足輕重的角色,至少直至烏克蘭被入侵幾個星期以後, 柏林方面採取更加自信的姿態,至少直至目前為止。部份東歐國家,例如匈牙利和波蘭,曾在兩次世界大戰及其和平協議中變成最大輸家,開始展現出非自由派的傾向,在這方面確認了歐盟框架的局限。雖然(一直以來)俄國疆域大致上持續急劇縮減,但其實力並非永久地崩潰,一如它在1919年凡爾賽和約以後並沒有如此。西方暫時不與俄國進行大國角力,獲得了相對短暫的喘息,構成了歷史的瞬間。

與此同時,朝鮮半島仍然分裂,而中國仍在共產黨統治下,繼續堅持聲稱對實行自治民主的台灣島擁有主權,包括動用武力將其與大陸統一的權利。在亞洲以外,針對意識形態的對立,與美國強權與及西方宣揚的理念的對抗持續存在。最重要的是,在冷戰的定義中,一場末日核子戰爭的潛在可能,亦持續存在。要說冷戰已經結束,換句話說,就是對與蘇維埃國家存在有關的衝突忽略不提。

確切地說,影響深遠的結構性轉變,始於1991年,而且還不限於技術上。中國曾經成為反西方替代秩序的初級成員,現在俄國正處於那個位置上。更廣泛地說,大國角力的場所正轉移向印太區域,此一改變在70年代逐漸開始,在本世紀最初幾年間加速發展。但那場改變在二戰期間開始奠基,並於冷戰期間建立起來。

從地緣政治的立場看,20世紀後期的歷史轉折點更多是立足於1979年而非1989至1991年。那是中國領袖鄧小平與美國關係正常化並開始讓中國共產黨默許經濟自由化,它幾何級數地擴張中國的經濟及全球實力。在同一年,政治伊朗蘭透過一場革命在伊朗掌權,其影響在該國境外迴響,這部份地要歸功於美國在蘇聯入侵阿富汗期間組織伊斯蘭勢力的抵抗。約莫同一段時間,在嚴重的滯漲與社會失範之下,雷根—柴契爾革命以強調自由市場掀起了英美世界的革新,加劇數十年的發展,最終迫使左派變成中間派,令英國出現東尼.布萊爾的新工黨,及在美國出現比爾.柯林頓的新民主黨。這種特別的組合——一個市場列寧主義的中國、執政的政治伊斯蘭,與一個復甦的西方——在德國和日本在戰後的轉變及美國領導下鞏固西方陣營以後,比任何事情更深遠地重塑全世界。

這種認為冷戰於蘇聯解體時結束的錯誤信念,刺激華府選擇一些致命的外交政策。相信意識型態的爭端已經明確地按他們的利益解決,大部份美國的政策制訂者和思想家不再把他們的國家視為西方世界的基石,這個國家並不是地理位置,而是制度和價值的串連——個體自由、私有財產、法治、開放市場、政治異議——它不單串連着西歐和北美,還串連着澳洲、日本、南韓、台灣及其他地區。作為西方概念的替代,很多美國菁英擁抱一個由美國主導下的「自由國際秩序」願景,理論上它能夠把整個世界——包括那些沒有分享西方制度和價值的社會——整合成一個單一、全球化的整體。

關於無限制自由秩序的發燒夢,模糊了地緣政治方面頑固的持續。三個歐亞古老文明——中國、伊朗、俄國,並沒有突然消失,在90年代,它們的統治菁英明確地表示,他們並沒有意願參與行西方規則的單一世界主義。相反地,中國不用履行經濟義務而在全球經濟整合中得到好處,更不用說政治制度上的自由化。伊朗持續以安全為名轟炸鄰國,美國對伊朗的入侵在無形中助長了這一舉動。而俄國菁英因為西方吸納前蘇聯衛星國及加盟共和國而惱火,即使很多俄國政府官員利用西方頂級公司提供的洗錢服務。結果,克里姆林宮重建了反擊所需的資金。而近20年前,中俄兩國開始建立互相傾訴的反西方夥伴關係——在光天化日下。

德國與日本的領袖著迷於英、美大陸,以及無限伸展的蘇聯所擁有的大量資源與攔截能力。他們被迫以一場戰爭來獲得打另一場戰爭的能力。

戰爭所塑造的世界

這些事件漸漸促成關於一場新冷戰會否出現(或者是否已出現)的討論,這場討論主要將華府推向與北京的對立。這種忙亂是無關宏旨的,這種衝突並不新鮮。

全球大競賽的再次覆述很可能圍繞在亞洲周圍,這部份是因為,在一定種度上被很多西方觀察家所低估,上兩次,情況也一樣。修正那個誤解,至少在釀成第二次世界大戰前修正,是歷史學家理察.奧弗利(Richard Overy)在他最近一部著作《鮮血與廢墟》的部份任務,此書轉移對戰爭及戰後時期的視角,呼籲人們注意亞洲。「亞洲戰爭及其結果,」他觀察到,「對創造戰後世界,和德國在歐洲戰敗一樣重要,甚至可能更重要。」

奧弗利部份觀點看似自我提醒:他說以1939年為二戰起點的歐洲中心式編年史「不再有用」;「戰爭應被理解為一次全球事件,而不是縮窄為歐洲軸心國被擊敗,而太平洋戰爭只是其附錄」;「需要將這場衝突重新定義為一系列不同種類的戰爭」,包括「與主要軍事衝突一同發生的內戰⋯⋯以及『平民戰爭』(civilian wars),如作為對抗佔領勢力(包括同盟國)的解放戰爭,或作為平民的自衛戰爭。」他的主要的觀點:「第二次世界大戰是最後一場帝國戰爭」對亞洲或全球史學者來說並非傳統。這場爭論,結果卻與他更加強調亞洲的友善呼籲起了衝突。

奧弗利透過記錄1914年前的主要戰爭,例如1894至95年的中日衝突,來列出他的帝國主義框架,並令人讚賞地援引史達林以解釋資本主義危機「加劇爭奪市場」,而那種極端的經濟民族主義「使戰爭更頻常地作為世界及勢力範圍重新再分裂的手段出現。」奧弗利並沒有一味說史達林設法著力地把世界分割成層級式的勢力範圍,儘管那些勢力範圍與進入市場無關。雖然他強調帝國主義並呼籲聚焦於亞洲,他在開頭一章卻為兩次大戰中間時代的外交政策和二次大戰的開始提供了一幅以希特勒為中心的熟悉圖畫,這是他的主要題材。他沒有掠過修正主義之類,把英國綏靖政策重鑄成「遏制」與威懾的結合,甚至倫敦過於緩慢地建立軍備,而且所謂的遏制缺乏可信度。他漠視1939年希特勒與史達林之間的互不侵犯條約,就像戰爭爆發與蘇聯無關。

不管甚麼情況,已有數以百萬計的亞洲人受到戰火波及,該場戰爭與希特勒、史達林或英國首相尼維爾.張伯倫關係不大,一切與日本及其與美國的衝突有關,奧弗利將後者降至其敍述上的次要位置。他在展示參戰軍隊的帝國特質時也有難度。英國是惟一派出大規模帝國軍隊的國家;英屬自治領動員了260萬士兵,而印度則有270萬以上,但他們主要被調動到主要舞台以外的地方。

但討論到後勤、生產與機械方面時,奧弗利的書才進入主題。例如奧弗利展示出,今天所稱為「現代戰術」的,與20世紀中葉那些工業化衝突的版本並不類似。在第二次世界大戰期間,交戰方大多以驚人數量生產相對簡單的武器,因為這些武器必須被一億名被扔進戰場的制服男女運用,他們受過相對較少的訓練。與大部份戰爭史相異的是,奧弗利避開了大型坦克戰的戲碼,而表示這些戰鬥人員生產的坦克幾乎全部都令人瞠目地損耗了。這段歷史非關將才,而是關於無法估量的匱乏、暴行和種族清洗。

它也是關於組織的亮麗故事。奧弗利不單顯示軸心國起初達成的駭人突破有着怎樣的先天局限——也顯示出他們的戰敗並非早就註定的。「軸心國全都擁有空間而不是時間,正是空間拖慢了他們的進度,使他們在1942年停下來,」他寫道,並加上以下一句,「同盟國在1942年並沒有推進到攻入日本、德國,或意大利本土的地步,但他們現在擁有時間和全球接觸面,讓他們得以對其軍事能力作出重組及改善,在過去兩年的戰爭裡,他們就處於做這些事情的位置上。」朝向勝利的蹣跚,意味着艱難地學習如何更好地作戰,並發展出這樣做的所有方法。奧弗利展示蘇聯人如何痛苦地吸取德國坦克戰術的教訓,並仿效納粹的威力,革新標準坦克的生產,即使它已損失大量領土、基建物資,還有人力。當時英國人,已經歷了他們的磨練,從中模仿德國空軍的戰術,並徹底重組他們的戰機隊。誠然,對於美國人如何面對最擾人的任務、他們學習如何在海洋上作戰,同時建立全世界最大、最先進的海空軍力量,奧弗利不夠精闢。他仍然作出正確的結論:盟軍的「軍事制度,變成組織理論家特倫特‧霍恩(Trent Hone)所形容的『複雜適應系統』,讓他們得以透過學習曲線(1936年創造的詞語)完成任務。」

最後,在東線的戰爭並沒有壓倒性地打贏,紅軍在那裡為消滅德國國防軍而承受無法估算的人命傷亡,但在海上和空中不是這樣。英國與美國蓄意摧毀德國及日本生產戰爭武器、以及運送它們到前線的能力。在1944年,德國和日本甚至只有很少戰爭潛力能投入作戰。佔領廣大海外地區對於日本的價值,以及其驚人的自然資源,在美軍抹除日本商船運輸後都消失了。在德國,甚至當工廠對其生產進行搬遷時(通常是到地下),急速的分散導致較大瑕疵,也把工人們調離關鍵的製造任務。

然而奧弗利沒有強調盟軍那些成就,而是強調英美抵抗戰略的成本。他寫蘇聯沒有投入系統性經濟戰術,還有德國從海路封鎖英國的嘗試泡了湯,這反映了德國遲遲未能有效地把資產投放在潛艇上。但「最後」,他總結說,「大量生產及分享軍用貨物被證實是更有效地獲得勝利的經濟貢獻。」不必多言,生產與毀滅是同一硬幣的兩面。奧弗利自己強調:對海空軍大規模的投放資源,以控制若干海浬範圍,並在一定距離發動攻擊,並展示軸心國,在同盟國防止他們取得石油和稀有金屬等非由軸心國控制的重要物資以前,就發動戰爭的程度。德國與日本的領袖著迷於英、美大陸,以及無限伸展的蘇聯所擁有的大量資源與攔截能力。他們被迫以一場戰爭來獲得打另一場戰爭的能力。

蘇聯也欠缺一個根據市場、而不是政治考慮來吸引、並且導引投資輸入的香港。沒有英屬香港,就沒有中國奇蹟。

加州夢

奧弗利對帝國的理解有着明顯的政治色彩。比如他認為,戰後蘇聯佔領並強制在東歐成立複製政權,並不構成帝國主義,而英國的帝國主義可以等同於軸心國的佔領和破壞。「正如一位日本官員抱怨道,」他寫道,「為甚麼英國統治印度在道德上可以接納,日本統治中國就不可以?」但不是所有的統治都是如此。英國政府儘管幹了所有欺詐的事,包括施政不當導致1943年的孟加拉大饑荒,但並沒有拆毀印度基建、掃射並轟炸印度平民、強迫數以百萬計的印度成為性奴,或沒有進行殘忍的人體科學實驗——這些都是日本人在中國的亞洲人身上做的。奧弗利進一步暗示英國在1945年光復馬來亞及香港的專注目標,與日本人搶佔該兩個地區的目的沒有分別:事實上,很多反對英國統治的亞洲人能夠講得出兩者的差別以及日本的暴行。

還有,當奧弗利全面聚焦於英國帝國主義,他卻沒有講述英國影響深遠地重新佔領香港,在日本1941年佔領那裡地域以前,英國控制這座城市已有一個世紀。在一本聲稱要把焦點轉移到亞洲的書中,他可以令人信服用地緣政治來解釋該事例,香港的命運比(例如)波蘭更重要。很可能地,除了蘇軍在1945年5月佔領柏林,以及美國總統哈里.杜魯門在該年8月警告史達林不要入侵北海道(日本四大主要島嶼之一)的嚴厲電報以外,英國1945年重奪香港在戰策上的意味超越了其他任何戰時發生的事件。

1945年夏天,當日本即將出乎意料地投降,華府感到驚訝,杜魯門政府急速加緊制訂移交日本控制區的計劃,並決定由蔣介石的中國國民政府而不是英國去接受日軍在香港的投降。英國人卻為收復香港而作出激烈的軍事與政治準備。美國官員要滿足他們的英國盟友,但也要顧全蔣的面子,所以他們聰明地提議英國可以中國政府的名義接受投降。但英國拒絕了該條件,最後,華府默認了。蔣也默認了,當時他仰賴美國在軍事及後勤上支持他收復中國其他地方。結果就是香港從日本人回到英國人手中,甚至在1949年以後仍然維持現狀,那時候共產黨在中國內戰中戰勝蔣的國民黨軍隊,卻沒有嘗試把英國人從那南方戰略港口驅逐出去。

要是英國人而不是美國人和蔣默認結果,歷史將會截然不同。那樣的話,北京的共產黨政權就可以拿到它不可能擁有的巨大優勢:一個法治管轄的世界級國際金融中心。在鄧小平改革開放的時期,英屬香港最終把不可或缺的外國直接投資匯集到共產黨統治的中國大陸——特別是從日本和台灣來的。

人們經常會問,為何蘇聯總統米海爾.戈巴契夫在80年代後期嘗試重新激活蘇聯經濟時,並沒有跟隨中國成功的改革方法。除了一個高度城市化的重工業國家和一個以農村為主的國家之間有着龐大鴻溝外,蘇聯也欠缺一個根據市場、而不是政治考慮來吸引、並且導引投資輸入的香港。沒有英屬香港,就沒有中國奇蹟。

根據1984年中英簽訂的協議,只有在1997年以後,北京才恢復對香港的控制。在「一國兩制」的安排下,中共政府同意讓香港有一定程度上自治的、民主的管治,以及公民自由權利,至少直至2047年為止。但中國國家主席習近平嘲諷他國家在條約上作出的承諾。共產黨的統治邏輯,向香港財富、實力與自由方面獨立的源頭,作出惡性而自毀的猛擊,這一切都威脅到共產黨對權力的壟斷。

加州是全球國內生產總值排名第五的經濟體。缺乏任何像這樣的東西,一直是中國最大的戰略逆差。

中國並沒有加州,那是到目前為止最大的戰略逆差。

中國帝國主義的這些例子,並不易符合奧弗利關於帝國主義終結的故事線。香港也不是唯一承受如此結果的地方。畢竟,中共承繼了清朝的多民族帝國。在1950及1951年,共產黨佔領了西藏,一個自1912年開始自治的地方。在大戰及其後,史達林曾支持以維吾爾族為主的新疆地區上的穆斯林分離主義者:但在1949年,他建議中國共產黨鼓勵漢人往那裡殖民。其目標是要讓新疆的漢族人口從5%增加至30%,以促進發展並加張中國對當地的掌控。在2020年,根據該年的人口普查,漢族佔新疆人口42%。

在成功地進行軍事佔領,並合法化其對於那片被稱為「內亞」(從西藏到土庫曼斯坦的區域)的幅員進行統治後,民族張力並不是中共面對的惟一難題。那裡本來就地勢險峻:充滿沙漠、高山,及高原。它也沒為中國帶來相當於美國西岸的價值。中國沒有加州。現在北京嘗試取得加州的替代品,透過在巴基斯坦和緬甸擴充中國的基建,以獲得從孟加拉海和阿拉伯海進入印度洋的通道。但卻無法實質地替代它,這片第二海岸提供了一望無際的安全壕溝,及無價的商用高速公路,加州是全球國內生產總值排名第五的經濟體。缺乏任何像這樣的東西,一直是中國最大的戰略逆差。

基本上,這是一個自願形成的勢力範圍,提供繁榮與和平:與俄國爭取在烏克蘭、或中國在其區域內外建立的那種封閉的強制範圍截然不同。

如何只有一個西方

對於慶祝美國在歐洲及蘇聯展現大國風度的那些美國人來說,亞洲向他們投射出刺眼的光線:特使喬治.馬歇爾,在中國調解蔣之國民黨與毛之共產黨雙方的任務失敗;外交官喬治.肯楠,忽略了放棄國民黨,由美國軍事佔領台灣,並禁止國民黨與共產黨染指該地的建議;國務卿迪恩.艾奇遜,將朝鮮半島從美國防禦周邊排除出來。比起美國的政策制訂者,史達林更害怕中國的競爭份量,而1953年史達林死後,中國開始爭奪在共產陣營(以及在當時稱作第三世界一帶地區)裡的主導權。很多分析者詬病柯林頓在沒有適當的條件和互惠下,就天真地鼓勵中共加入世貿。這很公道。但也可以將指頭伸向吉米.卡特總統,指責他恢復中國此一由極權政權統治非市場經濟體的「最惠國」地位。

事實上,美國這種摸索中國的風土病,最初源自總統富蘭克林.羅斯福。這位戰時領袖對於中國在他預見的戰後世界的重要性,有着朦朧的直覺,但他實質上放棄了中國,即使他提升其地位,成為新成立的聯合國內安理會中四個(最後增至五個)擁有否決權的國家之一。邱吉爾對羅斯福認為中國應當擔任大國(在英國首相看來,這只是北京方面「裝模作樣」)角色的概念暴跳如雷。正如奧弗利所寫的,自1945至1948年間,在停止參與中國內戰以前,美國撥款約8億美元援助中國(以今日美元計算,超過100億元),訓練國民黨軍隊中的16個師,並協助其餘的20個師,為蔣氏政權提供其軍隊中約百份之八十的裝備。透過宣揚他反西方的共產黨信念,毛在混亂的雙邊關係上施加了好戰的清晰態度,雖然美國人在十年後討論「誰丟失了中國?」的問題,在毛的統治下,中國丟失了美國。在今日,中美關係正常化40年以後,習正冒險做同樣的事情。

然而現今世界並非處於它曾經所在的位置。這是歷史上頭一次,中國與美國同時作為大國存在。在13個美洲殖民地脫離英國統治時,中國已長期成為世界上的卓犖大國。之後近兩個世紀,當美國擢升成為世界最大經濟體及史上最強國家,中國並非巧合的走進了一道漫長而黑暗的隧道,飽受外患更受內憂困擾。那段時期結束於兩國深刻地交織時。但那階段與美國總統理察.尼克遜為要加劇北京與莫斯科的裂縫而向毛叩頭無關,反而是因為鄧小平遠離蘇聯人的歷史性決定,在1979年到訪德州時戴上牛仔帽,並將中國戰車拴在貪得無厭的美國消費市場,跟隨日本,然後是南韓和台灣壯觀地閃爍的軌跡。在90年代,中國國家主席江澤民與一個被遺棄的俄國及其軍工業綜合體恢復了重要關係,同時保持以美國作為中國的戰略目標,這也讓北京可以獲得並享用自己的成果。

但歐亞政權自有其提醒美國及其盟邦的方式,不管它們怎樣深陷在甚麼才重要與為甚麼的妄想中,美國總統唐納.川普展示出強人的嫉妒,而且只要求削減貿易協議,但在他總統任期內,激發起全國對中國採取鷹派立場形成共識的顯著改變,一直維持到拜登政府上台,即使他的團隊成員中有很多人曾在過於軟弱的歐巴馬政府中任職。普丁對烏克蘭的入侵以及習近平明顯的同謀關係,嚇得歐洲各國不再對俄國倚賴,並一改他們對中國及其領袖抱持貿易至上的滿足感。現在流行着一種見解:不可以讓普丁在烏克蘭獲勝,不單是為了烏克蘭和歐洲,更是為了美國及其盟邦在亞洲所追求的戰略。莫斯科現在成了過街老鼠,不能像往常一樣與北京進行生意往來。再往前一點看,沒有比西方世界團結一致對抗中俄兩國更重要了。拜登政府從這裡向前踏出了重要一步, 即使在撤出阿富汗,及推出美英澳三方安全協議時引起了混亂。

在中國,不只習一人傾向於俄國。中國的民族主義者——從更廣泛的公眾裡、在專家學者中間,到統治圈子裡面——都熱衷於把烏克蘭戰爭的責任歸咎於北約和美國。他們催促中國政府與俄國走得更近。這些中國死硬派想要俄國贏,因為他們想要他們的國家接管台灣,並相信美國為了追求主導地位,會違反任何國際規範。中國某些菁英依然會注意西方情報部門對普丁政權進行滲透的程度,將俄國從全球金融系統中切斷的輕易度,以及一個暴君身處被馬屁精包圍的密室中,對破碎的時尚作出誤算的可能。也許容讓一個人來,將無數利益團體賴以獲利的專制制度,變成要冒上一切風險的個人領地,怎看也不是個好主意。

史達林設法把他在韓戰的錯失丟給毛澤東及充當砲灰的中國士兵,而在烏克蘭戰爭中,習近平仍一直任由普丁及其俄軍士兵付出代價,嘗試令所謂的西方衰落加速出現,而中國領袖反覆強調的正是「百年未有之大變局」。

事實上,西方重新發現了它的多重實力。跨大西洋主義已被一次又一次被宣告死亡,卻又一次又一次死灰復燃,也許沒有比這一次更強而有力。甚至最堅定的自由國際主義者,包括部份在拜登政府中任職的人,都等着看持久的對疊構成持續的冷戰——世界並不像邁向1989至91年那樣,而是像40年代那樣,當時故意建立史上最大的勢力範圍,以對抗蘇聯和史達林。基本上,這是一個自願形成的勢力範圍,提供繁榮與和平:與俄國爭取在烏克蘭、或中國在其區域內外建立的那種封閉的強制範圍截然不同。

同樣決定性的,是那些較難觸及的特質,讓美國得以領導一個非地理意義上的西方,而不是一個想像的自由國際秩序。美國領袖經常犯錯,但他們能夠從錯誤中學習。這個國家有一個以自由公平選舉及具活力的市場經濟作為形式的修正機制。美國及其盟邦有健全的制度、強大的公民社會,與及獨立而自由的媒體。這些都是由毫不愧疚亦毫不掩飾地作為西方人所提供的優勢——而美國人絕不會把這些優勢視作理所當然。

西方國家——不管它們在何方——現在需要的是,重新綜合大幅擴展的機會及國內政治共識。

陣營黨派

1979年所爆發的三個事件全都波及世界。政治伊斯蘭在很久以前已宣佈破產,沒有地方比在伊朗更明顯。無法讓其經濟發展並為其人民提供福祉,伊斯蘭共和國透過國內鎮壓、謊話,與及反對者往外移民倖存下來。中國面對人口問題,還有避免所謂中等收入陷阱的嚴峻挑戰,兩者都在其明顯失敗與統治制度所不可能發生的矛盾中,居於首位。北京的列寧主義政權不能再忍受現在數量龐大的私營部門,它們的動力對於經濟增長和創造職位方面十分重要,卻也十分威脅到政權的存在。而在美國和英國,雷根—柴契爾的綜合走上它的進程,部份地因為某些弊處隨時間而衍生,但主要是因為它的成功轉變了,而且部份地消除了它產生及運作的條件。但雖然伊斯蘭主義與「市場列寧主義」無法促進制度重新革新自身並保持穩定,歷史卻暗示透過領導才能和願景,要深遠地更新西方的法治制度是可能的。西方國家——不管它們在何方——現在需要的是,重新綜合大幅擴展的機會及國內政治共識。

在全球範圍內,西方世界既被妒嫉亦被怨恨。在近十年,歐洲與尤其是美國已經設法減少妒嫉並加強了怨恨,從拉美到東南亞,還有中間地帶。那股動力需要被逆轉過來,但一直以來,它只有在西方回應俄國侵略烏克蘭的時候得到加強,短期內為指責西方干預主義偽善、借國際法逞一己私利,並擁有過多權力的批評者,提供了口實。

帝國來了又去,陣營持續存在。今日中國可能在追求類似納粹德國或大日本帝國所採取的戰略……

帝國來了又去,陣營持續存在

把普丁和習近平挑出來,想像這兩個人幾乎意外地擢升到兩個重要國家的頂層,而他們被替代將會解放他們的政權擺出來的地緣政治挑戰,是很吸引的。當然,人格很關鍵,但制度有其挑選某一類領袖的方式。與超越海權、跟其他富國進行貿易,並擁有相對有限政府的英美原型相比,歐亞陸上帝國較弱。盟軍在二戰的勝利,讓那個模式不單在西歐,也在中歐部份地區實行,而隨着時間推移,也在東亞第一島鏈實行。而透過由美國海軍提供的安全便利,中國,也成為了貿易強國,建立他們的海軍來保護自身的位置:雖然只是遲了。但它仍要受制於歐亞強國的部份弱點:只有一個海岸,雖然中國佔領並把南中國海上的珊瑚礁變成了軍事基地,那一片海岸被重重包圍。來勢洶洶的國家和它們強制進行現代化的嘗試是那個歐亞國家用來形容西方的反話。前往美國和歐洲消費市場的通道、高端科技轉移、海上控制、儲備貨幣,與安全能源供應及稀有金屬都變得至關重要。正如奧弗利的著作展示的,僅只是那樣的追求,還有成立自給自足的陣營,便可作為鋪墊,加快導致兩次世界大戰發生、形成它們的特色,還有其結局。他把這個與帝國混為一談,並且厭惡第二次世界大戰為整個帝國主義時代一錘定音。

但帝國來了又去,陣營持續存在。今日中國可能在追求類似納粹德國或大日本帝國所採取的戰略,雖然沒有運用戰爭的手段:能夠承受封鎖及制裁。現在,看見普丁引致對俄國的包圍,習近平會使出雙倍的力度。

其他人會繼續討論究竟大國衝突及安全兩難是否不會終結。然而這裡的重點卻不是理論性而是歷史性的:二戰後建立起來的現代世界輪廓,經歷了1979年的大變局和1989至1991的小變局。世界會否進入更大抑或更小的轉捩點,很大程度上端賴烏克蘭的戰況,而西方會否耗盡了重新復甦的力量,抑或透過重生得到凝聚,亦與此有關。

延伸閱讀:

葉浩談《到不自由之路》:民主跳級生為何要重新思考「不自由」?

盤點各國在俄烏戰爭中的站位——如何理解戰略抉擇?

【學人專訪】謝爾希.浦洛基:新的烏克蘭社會已經形成

美國歷史學家,普林斯頓大學約翰.伯克龍(John P. Birkelund ’52)歷史與國際事務教授,史丹福大學胡佛學院資深研究員。著作包括《史達森三部曲》系列,最後一卷《史達林的極權超級大國——1941至1990年代》即將出版。

Be First to Comment