文/楊渡(詩人、作家)

編按:1989年,時任於《中時晚報》的作家、記者楊渡,3月赴中採訪兩會、其間訪問了嚴家其、方勵之、李洪林等學者,因目及八九學運爆發,5月下旬再赴北京,持續報導直至6月底。1989年6月4日凌晨,楊渡在目睹長安大街解放軍對北京平民開槍後,由地陪帶領回到飯店,其後與另一位台灣記者徐宗懋會合並重返天安門廣場,記錄下廣場黑夜發生的事情。(* 本文摘錄自《未燒書》(聯經,2021)。)

沒過多久,徐宗懋回來了,已經3點多。

他看見我坐在幽暗的窗前抽菸,窗外是北京夜色,屋裡只有一小燈,大約也察覺到我的抑鬱,他問道:「怎麼了?你今晚在那裡?」

「我在廣場上,靠南邊,正陽門一帶,再去民族飯店那邊,長安大街。」

「你那邊怎麼樣了?我都在廣場上,人民英雄紀念碑那邊。」

「很慘烈。軍方開槍,死傷很多人。這場面,太讓人絕望了。」我說:「我有經過廣場,那邊的學生還好嗎?」

「廣場那邊還好,解放軍包圍起來,沒有開槍。他們目的已經達到,沒必要開槍了。可是有的學生還很激動,誓言要保衛天安門,跟廣場共存亡。如果是這樣,就會是大屠殺,血流成河。」

他隨即和台北日報編輯部連絡,將北京現況作了初步報告。由於北京飯店那邊已經被看管起來,武警在門口逐一搜索,見到人即全身檢查,舉凡錄音帶、照片、底片、錄影帶一律搜走。宗懋本想北京飯店比較近,要去那邊發稿,一見不妙,轉頭就跑,趕緊回到東方飯店。

台北編輯部已經在12點先綜合記者的現場報導與外電消息,發出解放軍開進天安門廣場的新聞。另一方面,編輯部和印刷廠都還開著,等候最新消息。他們聽完宗懋的報告後,決定要臨時加印號外,由宗懋和我各寫一則新聞,他寫天安門廣場學生指揮中心的情形,我寫街道上發生的「戰況」。這畢竟是時報記者的現場目睹,從北京發出來的稿子。

我們邊寫邊迅速交換今晚所見所聞。

這些學生都是最後留下來,堅持要和「廣場共存亡」的人。可以想見,整個夜晚,槍聲與坦克,恐懼與威攝,應已讓很多人離開,還留在現場的,應該都是決心赴死的人。

他整個晚上都待在廣場和學生在一起。學生最後被包圍到紀念碑前。很多學生在哭,又恐懼又悲憤,有不少學生誓死和廣場共存亡,但更多學生則希望撤退,為民主保留最後的火苗,以後再回來。絕食四君子帶領學生,最後全部退到紀念碑前靜坐,派代表和解放軍談判,讓學生和平撤退。但結果如何,還沒有最後決定。

我則談了南邊、西邊街道的戰場和死傷情狀。他很驚訝的說,在廣場那邊,已聽到各地傳來的消息,沒想到情況真的如此嚴重。廣場的解放軍已經完成包圍任務,剩下最後清場,沒必要動武。但如果撤退談判不成,武力清場,那就是一場大屠殺。

我們一外一內,所見正好互補。

寫完稿子已經4點多。為了使用傳真機發稿,我們把趙慕嵩叫醒,機器在他房間。此時傳真機在北京還是管制物品,不許民間私自使用,我們為了便於發稿,偷偷帶來裝上,如此不會受到飯店商務中心的限制,內容也比較不會外流。

傳真結束,確定台北已收到稿子,我們決定馬上出發,回到廣場。

「走,一定要去見證最後的結局。」

夏日晨光,濛濛初亮,我們三人徒步走向廣場。

早晨的街道相當安靜。只有街道邊、胡同口偶而站了幾個人,顯然一夜未眠,還在焦急的議論著昨夜解放軍如何鎮壓,什麼地方死了多少人,復興門醫院那邊死傷很慘重⋯⋯。

響了一夜的密集槍聲已稍稍停息,只零星傳來機槍掃射的聲音。聲音聽起來不遠,像是在天安門廣場那邊。我們加快了腳步。

胡同口的市民看我們快速行走,問道:「你們去廣場麼?」

「啊,去廣場看看,看學生有沒有平安。」

「廣場上的學生不知道怎麼樣了!」一個中年婦人憂心說。

「也不知道,所以才要去看看。」宗懋禮貌的回答。

「很危險啊,你們得小心。」他們再三叮嚀。

這些學生都是最後留下來,堅持要和「廣場共存亡」的人。可以想見,整個夜晚,槍聲與坦克,恐懼與威攝,應已讓很多人離開,還留在現場的,應該都是決心赴死的人。

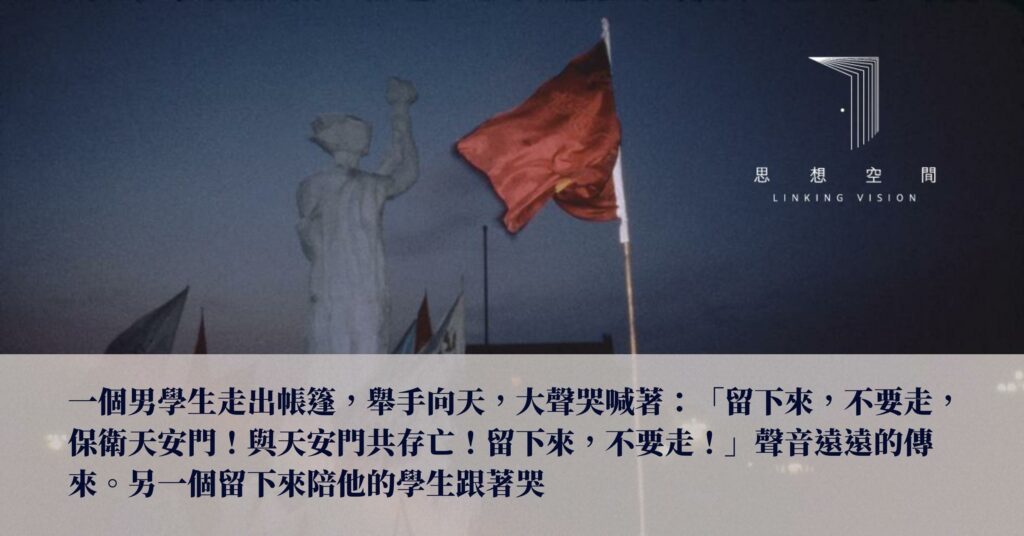

一個男學生走出帳篷,舉手向天,大聲哭喊著:「留下來,不要走,保衛天安門!與天安門共存亡!留下來,不要走!」

廣場上的帳篷,倒的倒,歪的歪,只剩下幾根某某大學的紅旗還插在地上。天安門城樓前,大約幾十輛坦克排成一排,同時發出轟轟的引擎聲,產生強大的震攝作用。天安門廣場的地基是用特別厚的水泥做的,而地面都禁不住的顫動起來。

原本設在廣場東北角的工人指揮部,帳篷已經倒了,人應該都撤退到紀念碑這邊來了。否則絕對無法抵擋那坦克的衝擊。解放軍密密麻麻的排在廣場上,以十倍的優勢,擺出陣勢,把學生包圍在紀念碑前。

我們站在歷史博物館旁的植物前,有幾個市民非常憤怒,大聲向前方的軍人開罵:「操你媽,劊子手!」

一人開罵,其他人跟進也大罵:「殺人狂,劊子手,法西斯!」

解放軍不理會,兀自戒備著。但己有軍人為了防衛,奉命轉向面對我們這邊。幾個不畏死的市民怒不可遏,走向前大罵:「法西斯,劊子手!」

由於市民步步向前進逼,解放軍的警戒升高了,槍口舉了起來。此時有一個市民從地上撿起石頭,丟向解放軍。有幾個人也學著丟。解放軍認為有威脅,對天開槍示警,響起一陣機槍聲。

一開始,那幾個民眾嚇得後退了,躲到樹叢下。但後來他們發現是對空鳴槍,就不再害怕,於是又逼進大罵「法西斯,劊子手」,更有幾個人從後面丟出石塊。此時,解放軍並不回罵,而是平舉槍口,回敬一梭子機關槍。啪啪啪,天空中傳來一陣空洞的回響。

幸好機關槍是對著群眾頭上的天空打的,為的只是警告。但機槍打來真的太恐怖了,大家都嚇得躲到樹叢裡。然而任何人都知道,樹叢是什麼也擋不住的,如此下去非常危險。但沒有人願意出聲制止群眾的叫罵,因為那就是每個人的心聲。

一波罵,一波子彈,起初還打天空作為警告用,後來那一群民眾實在逼得太近了,解放軍指揮官乾脆下令,把槍平舉,壓低,對著地面掃射。子彈掃射處,地面上飛騰起一排煙塵。由於子彈會反彈亂射,群眾嚇到了。他們知道接下來就是直接掃射了。這是要致命的。所有人都得死,這才退得遠遠的,不再進逼。

我們站在這些群眾中間,也只能儘量壓低身子,祈禱群眾不要再進逼,卻無法保證子彈不會掃射過來。

就在此時,人民英雄紀念碑前有六、七個學生從群體中走了出來,手上高舉著白布,搖啊搖的,慢慢走向廣場上。

他們搖動白布,彷彿怕引起解放軍的緊張,走得非常緩慢,一步一步,走向廣場。由於他們的方向是朝著解放軍前進,看起來異常危險。

幸好他們手上的白旗與動作都是溫和緩慢的,解放軍好像有聽到他們的說法,沒有動作。

我們隔得太遙遠,聽不到他們在說些什麼。

學生分成兩組,慢慢走向那些歪歪斜斜,散亂著的帳篷,從西邊向東邊和北邊,一個一個進去查看。有些帳篷裡,還在燃燒,冒著黑煙。

舉著白布的學生像渺小的影子,游移在廣漠散亂、烽煙四起的廣場上。

我看見劉曉波、侯德健站在紀念碑高處,專注的看著他們。他們也舉著白布示意。

有一個帳篷裡,兩個學生模樣的人被找了出來。一個男學生走出帳篷,舉手向天,大聲哭喊著:「留下來,不要走,保衛天安門!與天安門共存亡!留下來,不要走!」聲音遠遠的傳來。另一個留下來陪他的學生跟著哭,支撐般的握著他的手臂。他們站著不想走,舉著白布的學生把他拉起來,托住身體,硬是拖呀拖的,往紀念碑的方向拉。

另外那兩三個搖著白布的影子,還在寬廣的廣場上,慢慢移動,在一個一個帳篷裡尋找,希望不要有人落了單,因為落了單就再無生路。

解放軍全部安靜的注視著。沒有動,坦克聲音一時低了下來。

最後他們在工人指揮部旁邊的帳篷,找到幾個死硬派的工人,他們或許想堅持,雙方僵持了一陣子,站在帳篷前議論,而最後,三個工人終於一起走出來。緩緩走向紀念碑。

我忽然想起那幾個廣東的女大學生。想到她們乾淨的T恤,有一點怯生生的模樣,那女生臉上的可愛小酒窩,和東北的爽朗高挺的男生,他們各自搭了三天三夜的火車才到達這裡,還有從西安、湖北、南京來的孩子,他們還在廣場上嗎?同學啊,你們在那裡?平安否?今夜,還有多少中國各地來的孩子在這裡?

我像是被什麼撞到胸口一般,憂心的注視著紀念碑前的學生。

「要平平安安離開啊,同學!來日方長!」我在心中默默祝禱。

帳篷終於檢查完了,清查的學生帶著幾個衣著襤褸的工人和學生,回到紀念碑。時間約莫5點45分。

學生都回到紀念碑前。此時,侯德健、劉曉波、周舵、高新等四君子在紀念碑前說了一些話,可能是向學生做離開的宣告,交待大家要互相照應。而後,走在前面,成一長列,像帶領著一群羔羊般,帶著學生,在軍隊肅殺的夾道包圍下,一步一步向外走。

我們站到廣場前沿,看著坦克逐漸逼近。我明白,學生已走,再下去就是全面清場。機關槍是一種警告,我們不能再留。

「起來吧,不願做奴隸的人們,起來,全世界受苦的人⋯⋯。」學生中響起低低的國際歌。

學生互相扶持,有幾個人已經精神失常,死活不走,哭喊得無法控制,有人哭倒在地,站不直身體。旁邊的同學只有硬生生將他們拉起來,一起扶持著,甚至把人整個架起來,抬著走出廣場。壓抑拭淚的孩子,嗚嗚哀沉的啜泣聲,集合成巨大的共鳴。

他們為了把哭聲壓住,就更用力的唱起了國際歌。

「起來吧,飢寒交迫的人們,起來,全世界受苦的人,滿腔的熱血都已沸騰,要為真理而鬥爭⋯⋯。」

許多學生哭啊哭的,邊哭邊唱。那歌聲是如此緩慢而憂傷,夾雜著啜泣聲。歌聲和哭聲交織中,我身邊的北京老漢也不禁頻頻拭淚。

有的學生受不了,對著包圍的解放軍大聲呼喊口號:「法西斯,劊子手。」

還有人喊:「我們還會再回來的,天安門廣場是人民的。」

此時坦克的引擎聲量突然大增,發出轟轟然怒吼的聲音,成排的坦克從天安門城樓的方向,壓過學生剛剛巡查的帳篷,壓過已經倒下的民主女神像,以緩慢的速度前進。

學生隊伍裡,有一個女生突然「啊——」一聲,淒厲呼嚎起來。那是一種精神崩潰的、撕心裂肺的淒厲狂呼。她整個人面向天空,彷彿向天怒嚎,大哭大喊,完全失控,向後仰倒。旁邊幾個同學緊緊的拉住她,卻拉不動她,最後只得把她整個抱起來,幾個人合力抬著她往前走。

有幾個同學突然用沙啞的聲音,嚎叫著大呼口號「我們會再回來的」、「天安門是人民的」。

集體的嗚咽的哭聲,近乎共鳴般,發出嗚嗚嗚嗚的聲音。既是放聲的長哭,也是響澈天地的天問。

那哭聲,撼動得周邊的市民也一起哭起來。我身邊的幾個北京老漢用手臂的袖子,頻頻拭淚。

哭聲中,坦克車不斷逼近,轟轟然駛到距學生十幾公尺處的地方,停下來,以更強大的聲音,發動引擎。

學生唱著國際歌,呼喊著口號,向東走,再沿著解放軍圍成的路線轉彎,走向西南角出口,終於慢慢走出了廣場,全部離開了。

此時又有一隊解放軍從東南角一側,默默的進入,把學生離開後的缺口給包圍得水泄不通。廣場完成清場。

與此同時,成排坦克有如收到命令,引擎一起怒吼,坦克沒有加速前進,而是以一種緩慢的速度,形成震盪。那共振的力量,讓天安門廣場的大地都震得顫抖起來,威懾的力量更為恐怖了。此時機關槍聲如鞭炮,從四面八方同時響起來。

我們站到廣場前沿,看著坦克逐漸逼近。我明白,學生已走,再下去就是全面清場。機關槍是一種警告,我們不能再留。更何況我們也該跟過去看一看,離開的學生有沒有平安走出去,有沒有人被逮捕。

我跟徐宗懋說:「該走了,我們過去看看學生的情況。」

徐宗懋有如著了魔一般,直望著坦克,竟沉聲說:「不,我不走,我一定要看到最後一刻。」

我想到他整晚在天安門廣場上,對機關槍的掃射也許沒有警覺,便警告說:「接下來會清場,很危險啊。」

「別擔心,我有經驗。我是採訪過中東以色列戰爭的戰地記者。這種場面看多了,」他拍著胸脯,自信的說。

我決定先走,至少要去追一下學生的下落,然後趕回旅館發稿給晚報。一整個晚上,晚報都不曾連絡上,發生這麼多事,有太多必須寫的新聞。

我和趙慕嵩走向學生離開的出口。想不到,學生一走,那裡就給封鎖了。我們只能轉來轉去,最後從東南偏東的胡同小口子出去。想不到一出去就是一條曲曲折折的胡同,繞呀繞的,就是繞不回學生離開的那個角落。走了好一陣子,幾乎都迷了路,我眼看這樣下去不是辦法,我會來不及給晚報發稿,於是決定先問路,找到回飯店的方向。

延伸閱讀:

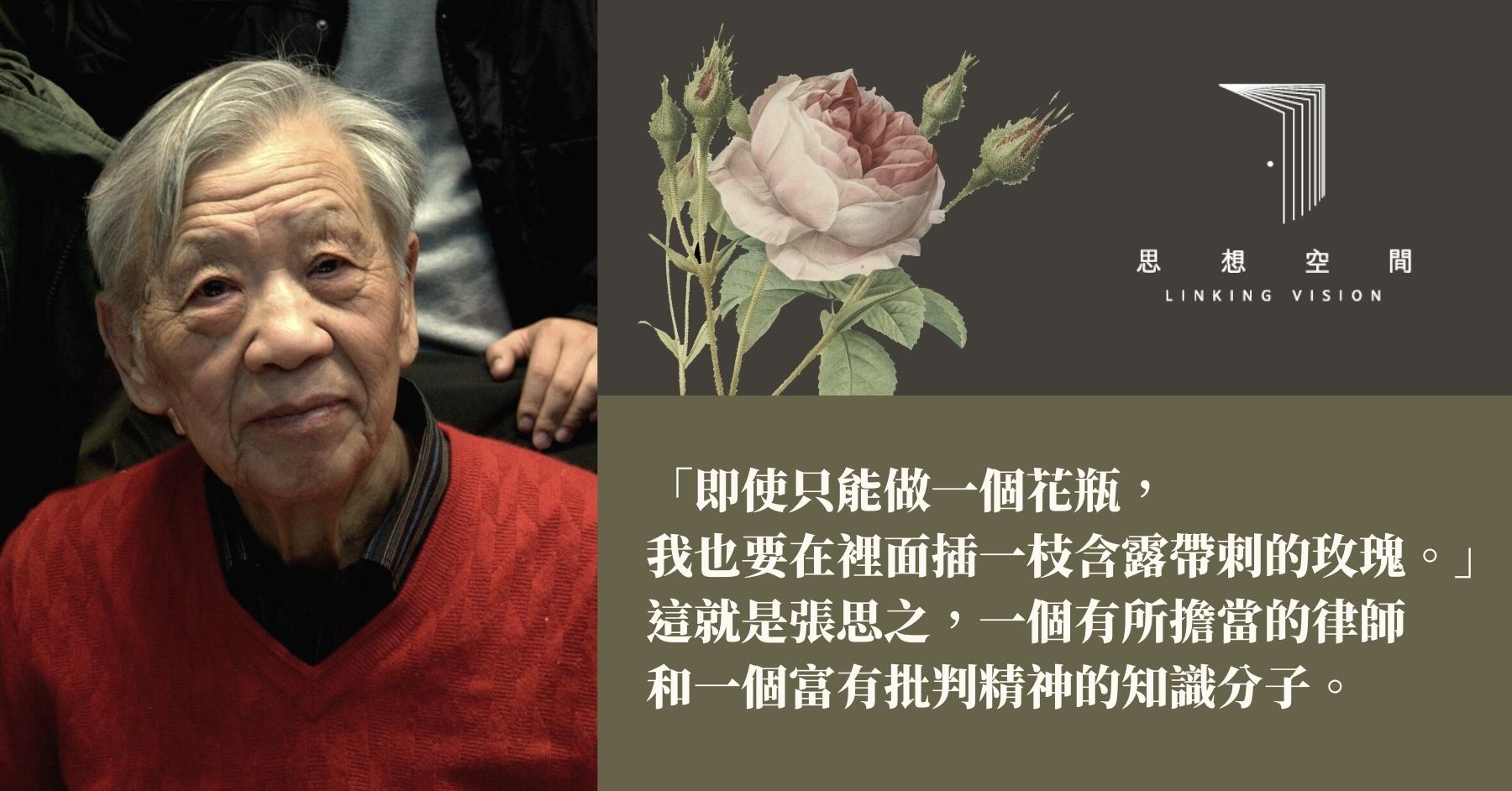

專訪張思之:中國律師的獨立精神和自由思想

章詒和:成也不須矜,敗也不須爭——「律師的良心」張思之