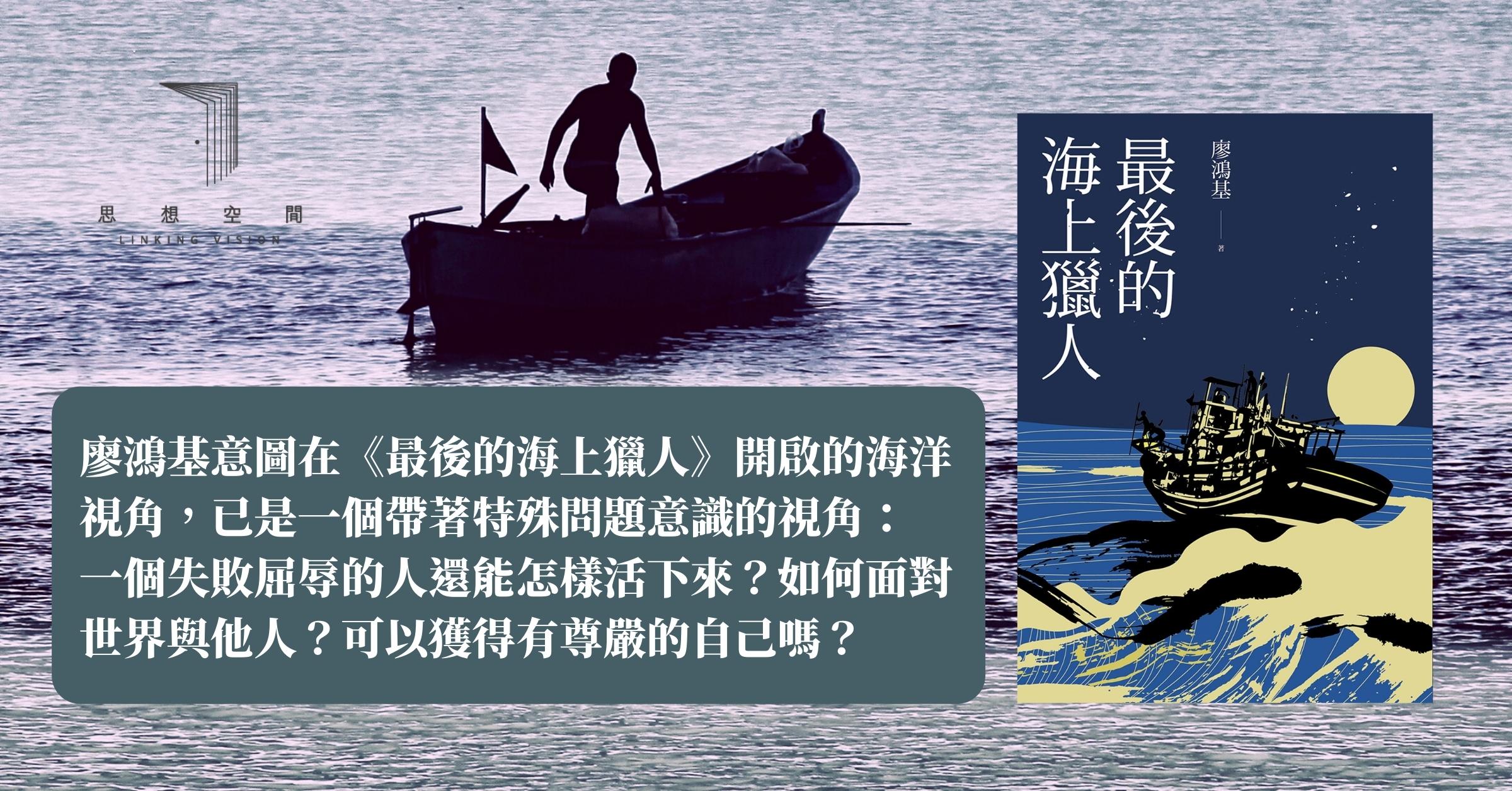

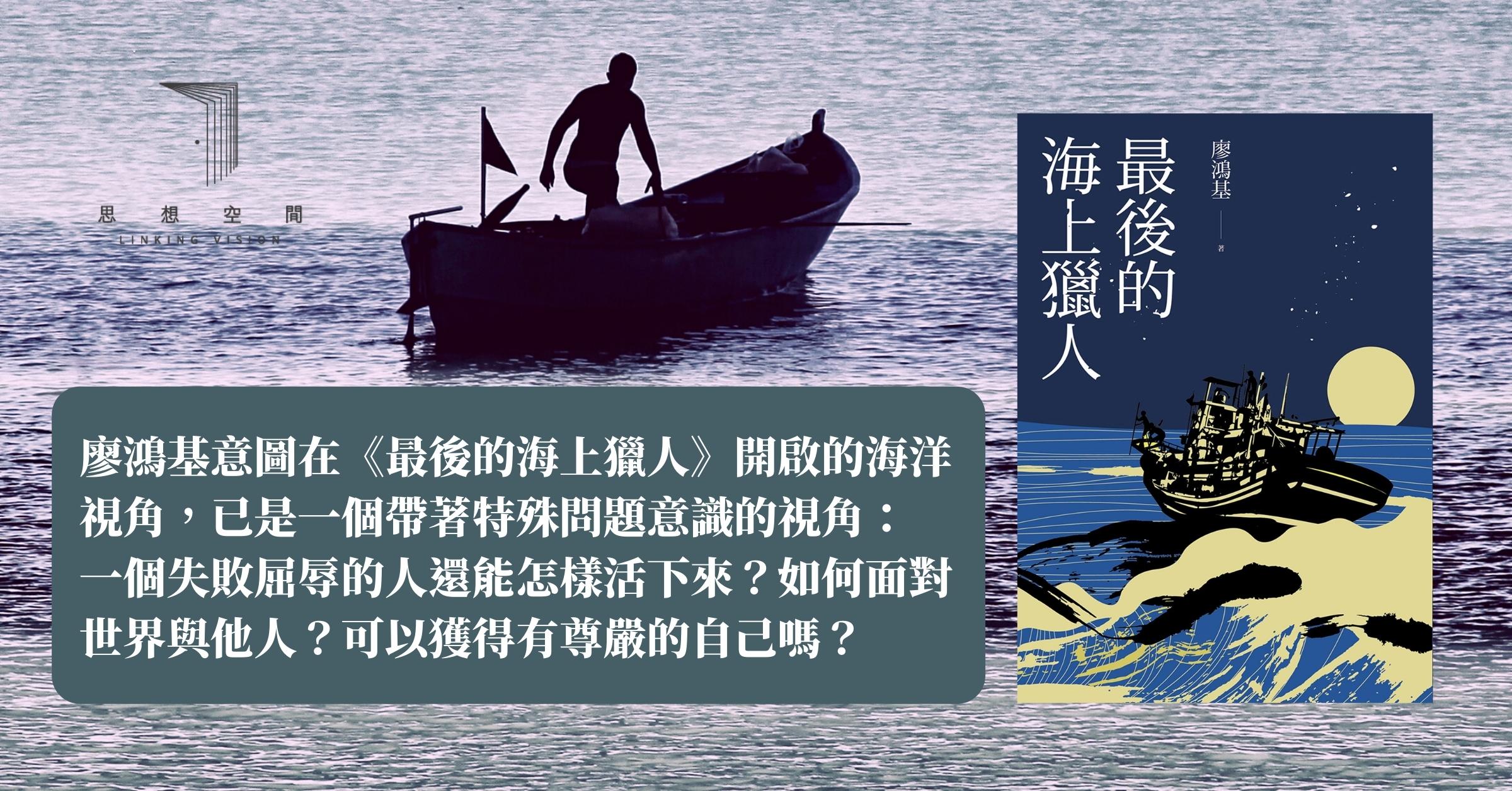

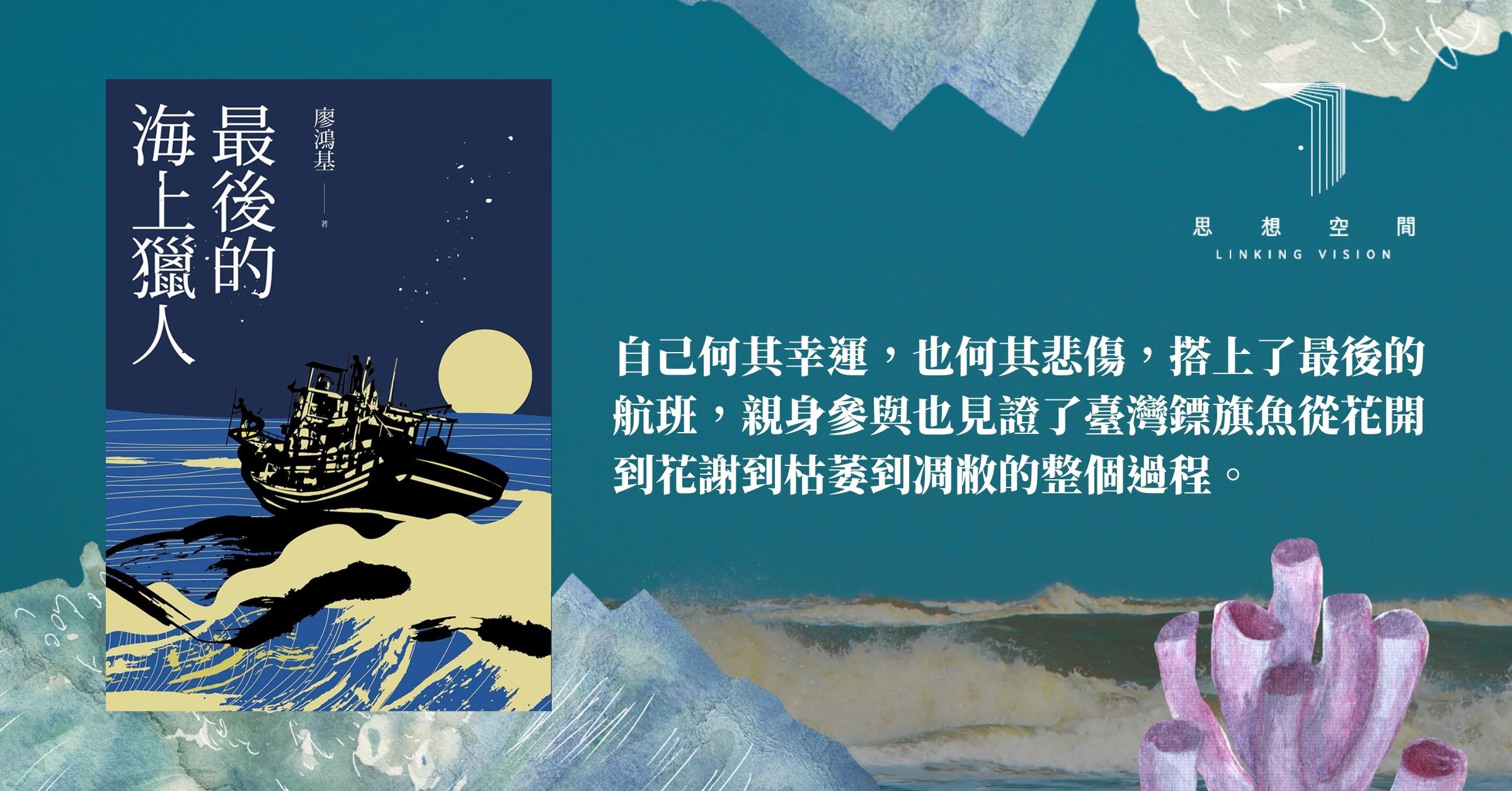

蕭義玲:一個失敗屈辱的人還能怎樣活下來——導讀廖鴻基《最後的海上獵人》

承擔臺灣海洋作家使命,廖鴻基波光水影般的書寫,以幾乎一年一本的定量出版,早為讀者的眼目擴延出一方浩瀚深海。二〇二一年,蓄積了海潮浪湧的能量,廖鴻基再度回到寫作出發點的討海人沿岸,以靜謐之筆拍出一摺驚潮湧浪,近三十年前《討海人》的「少年家」竟再度走到我們面前……

承擔臺灣海洋作家使命,廖鴻基波光水影般的書寫,以幾乎一年一本的定量出版,早為讀者的眼目擴延出一方浩瀚深海。二〇二一年,蓄積了海潮浪湧的能量,廖鴻基再度回到寫作出發點的討海人沿岸,以靜謐之筆拍出一摺驚潮湧浪,近三十年前《討海人》的「少年家」竟再度走到我們面前……

《最後的海上獵人》是我的第一部長篇小說。

並不是從小喜歡寫作,也不是文藝青年,開始寫作是因為三十歲後出海捕魚,看見海、看見魚、看見漁人,看見不同於陸地上的種種風景,有所感觸和感動,才試著將海上漁撈生活的點滴寫成文章。

小說會挑選它的讀者,我們可能會因為形式或是內容離棄一部作品,說兩句「看不下去」或是「我以後再回來看吧」之類的場面話。梁莉姿的《僅存者手記》沒有挑選我,它沉溺、綿延展開、帶有劇痛、把傷害擰緊疊加成一條繃緊的麻繩。而我還是把它看完了。

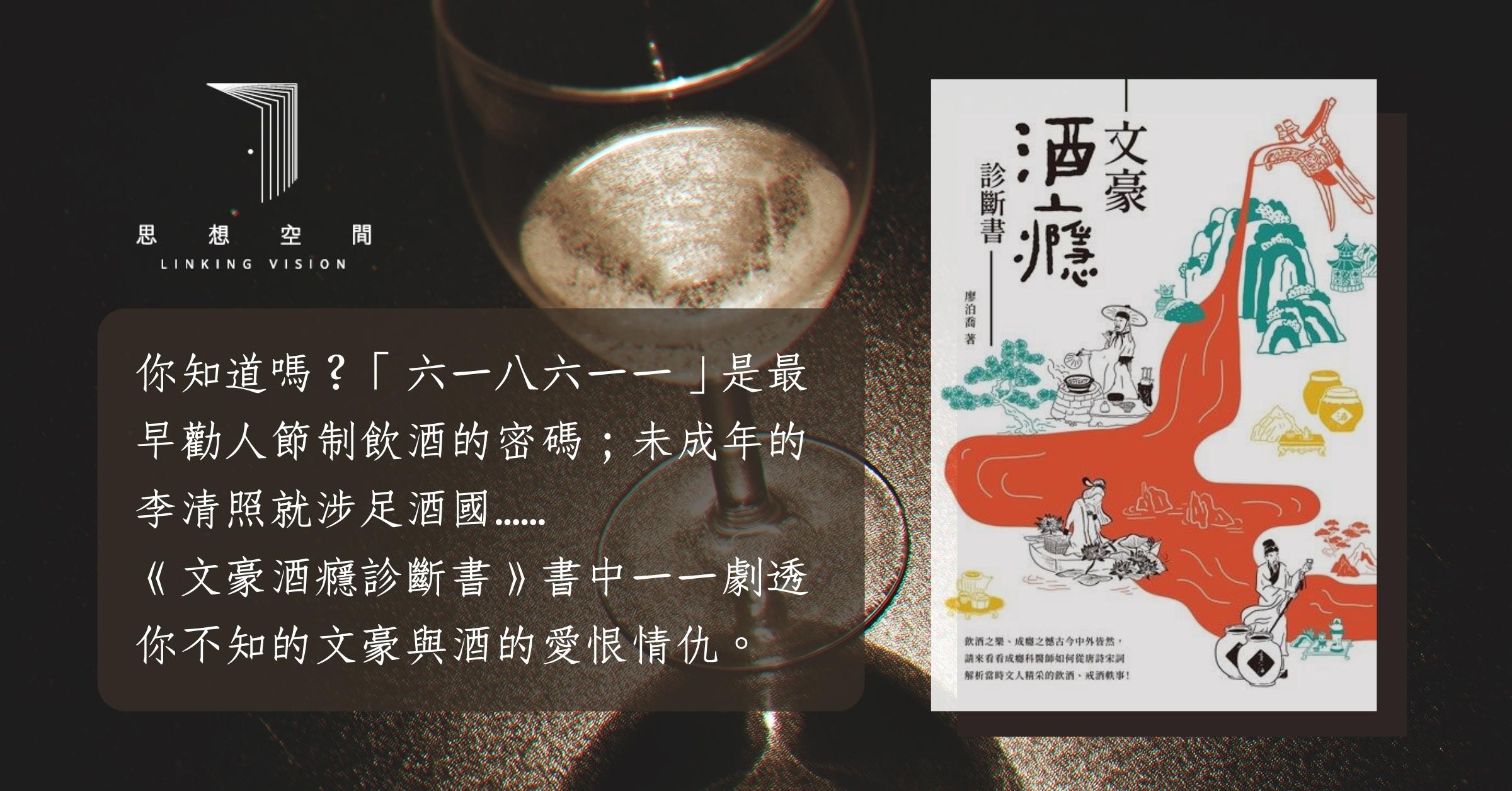

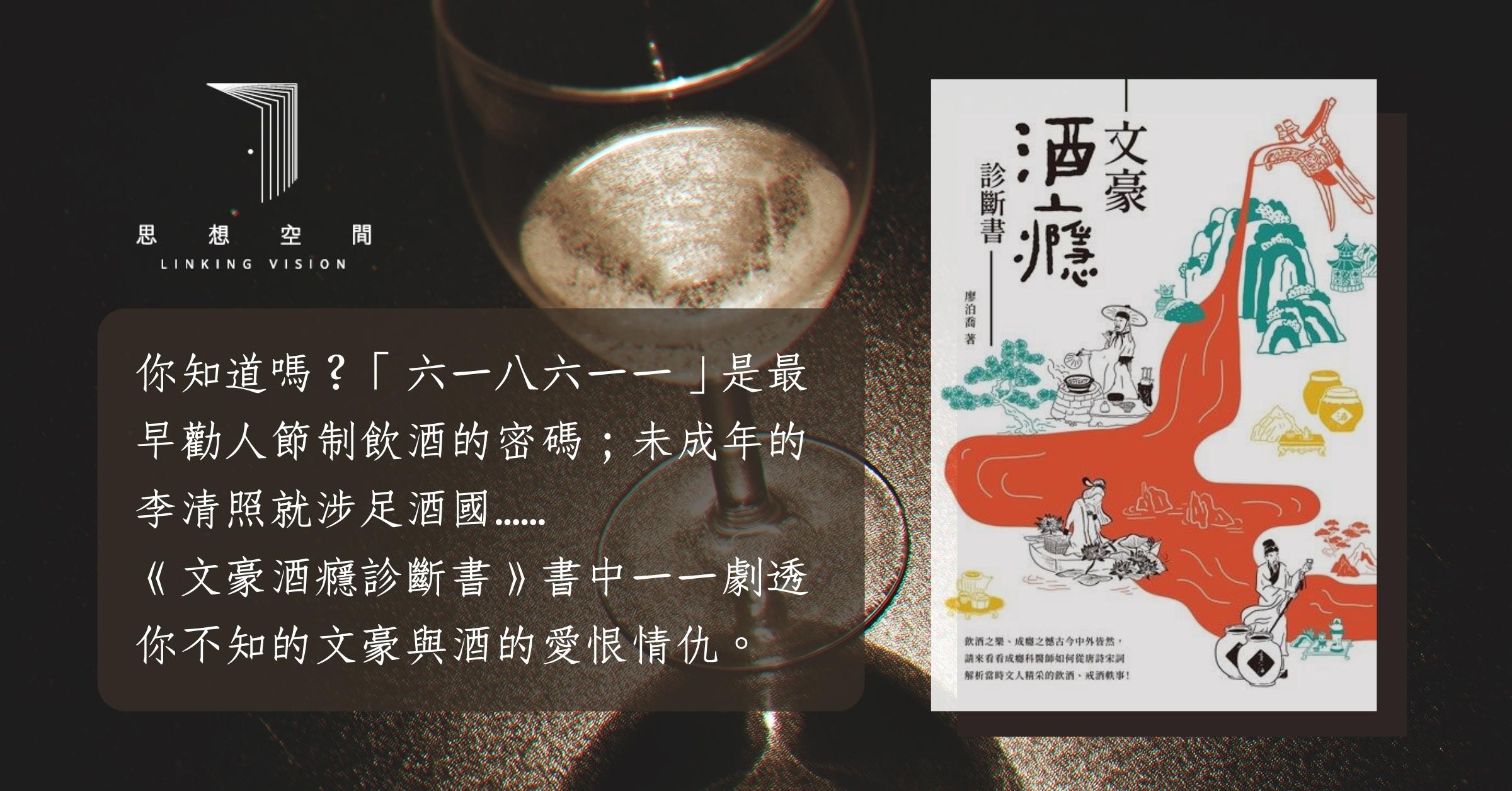

你知道嗎?「六一八六一一」是最早勸人節制飲酒的密碼。你知道嗎?未成年的李清照就涉足酒國,喝起酒來一點都不輸男性儔輩。《文豪酒癮診斷書》書中一一劇透你不知的文豪與酒的愛恨情仇。斜槓醫師廖泊喬在書中跨界歷史、文學、科學、醫學等領域,他和讀者邊談文豪酒詩、邊論酒癮害人匪淺……

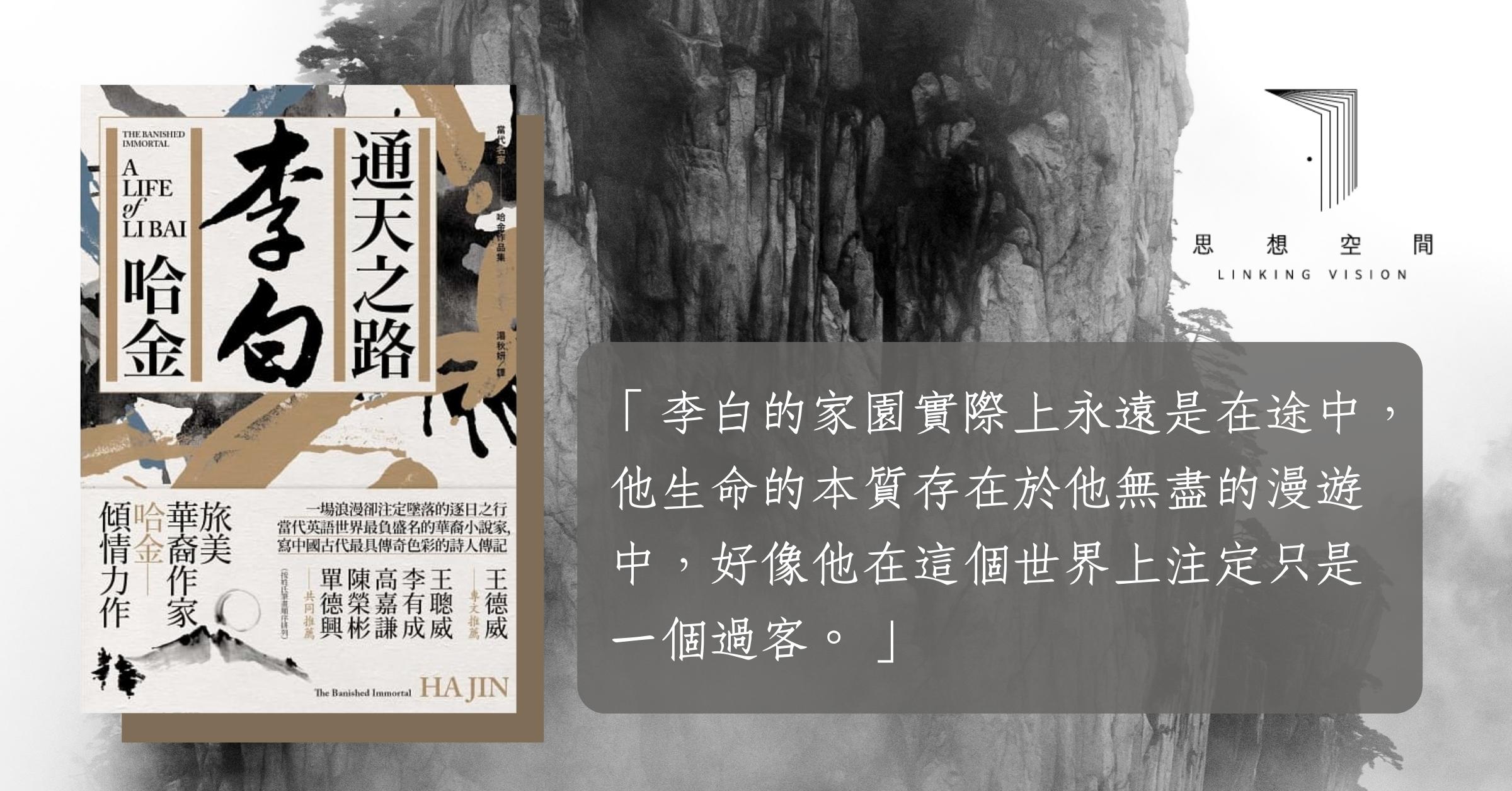

李白(701-762)的故事不好寫。這位盛唐詩人聲名太大,傳奇太多,千百年來有無數文人歌之頌之;他的詩作如此膾炙人口,〈靜夜思〉、〈蜀道難〉、〈將進酒〉、〈戰城南〉、〈下江陵〉……早已成爲民族記憶的一部分。與李白同代的杜甫稱他「筆落驚風雨,詩成泣鬼神」。

無論對一人還是對一城而言,所謂「存歿」,或許以張燦輝長年研究的海德格思想來解讀最為恰當:存在就是時間,死亡則是不再有時。換言之,「我城存歿」這一命題,表面看是對香港的生與死的反思,但當多探一步,實是對香港作為時間主體的持存與消亡的探問——香港還有時間嗎?

歷史學家約翰.托許(John Tosh)說,在西方社會,男子氣概主要在家庭、工作、純男性社團這三個領域內展現。 家庭中享有權威;不當奴隸,有能力獨立賺取薪資;能在志願性質的協會、酒館、俱樂部等女性禁入的場所內形成有意義關係;這是男子氣概的傳統三大支柱。

2021年10月,聯經出版了華裔作家歐大旭最新作品《倖存者,如我們》。本書以馬來西亞作為背景,描繪了邊緣人社會中的掙扎與遊蕩,更迫使讀者反思權力、種族和階級的問題。張貴興稱這本書「奏響了世紀末一則充滿骷髏絮語和血肉溢流的難民輓歌」……

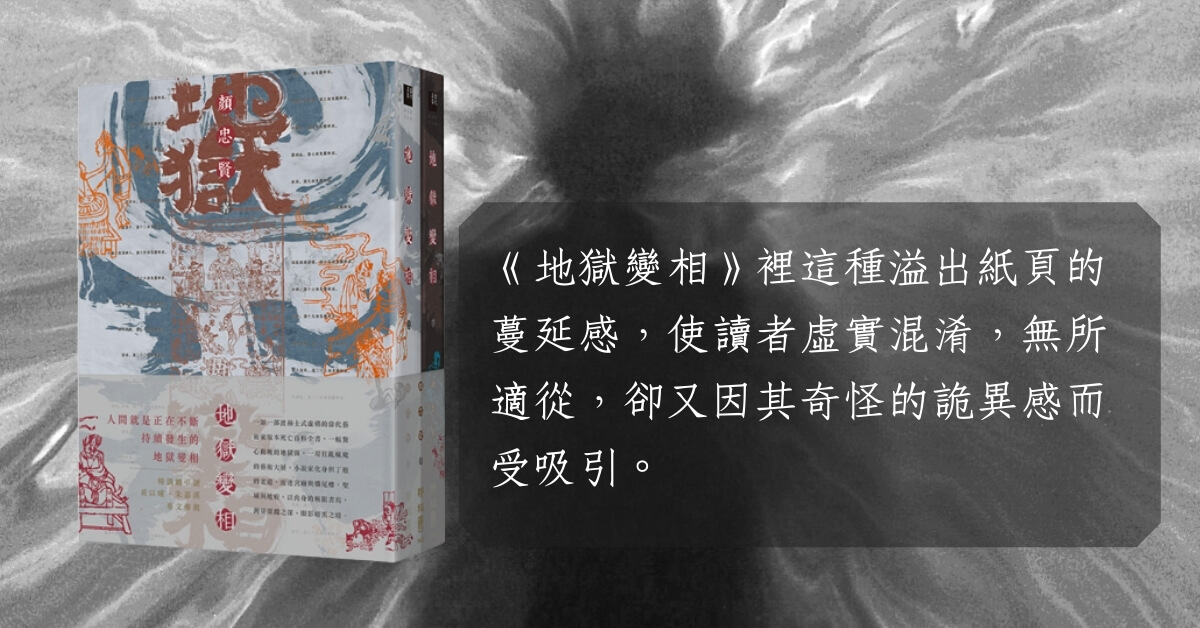

一切都只是關於藝術家如何活著,僅此而已。黃以曦在定義顏忠賢最新小說《地獄變相》時,用了這樣一句話來歸納。由於台北國際書展取消,原定的對談改為線上舉行,在鏡頭面前,顏忠賢從文學觀念、藝術史、以及電影等等面向切入,講述這部最新的作品如何寫成。

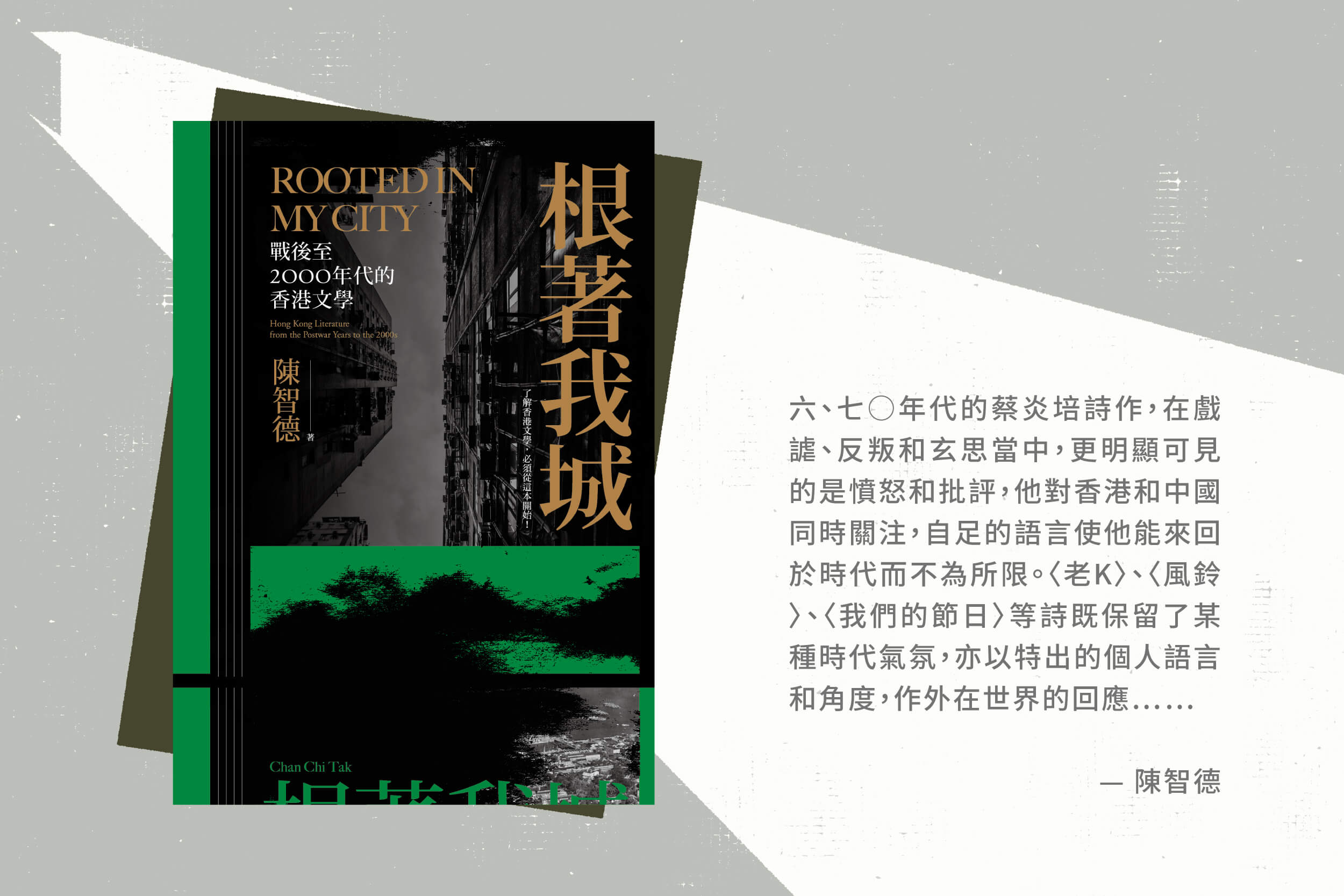

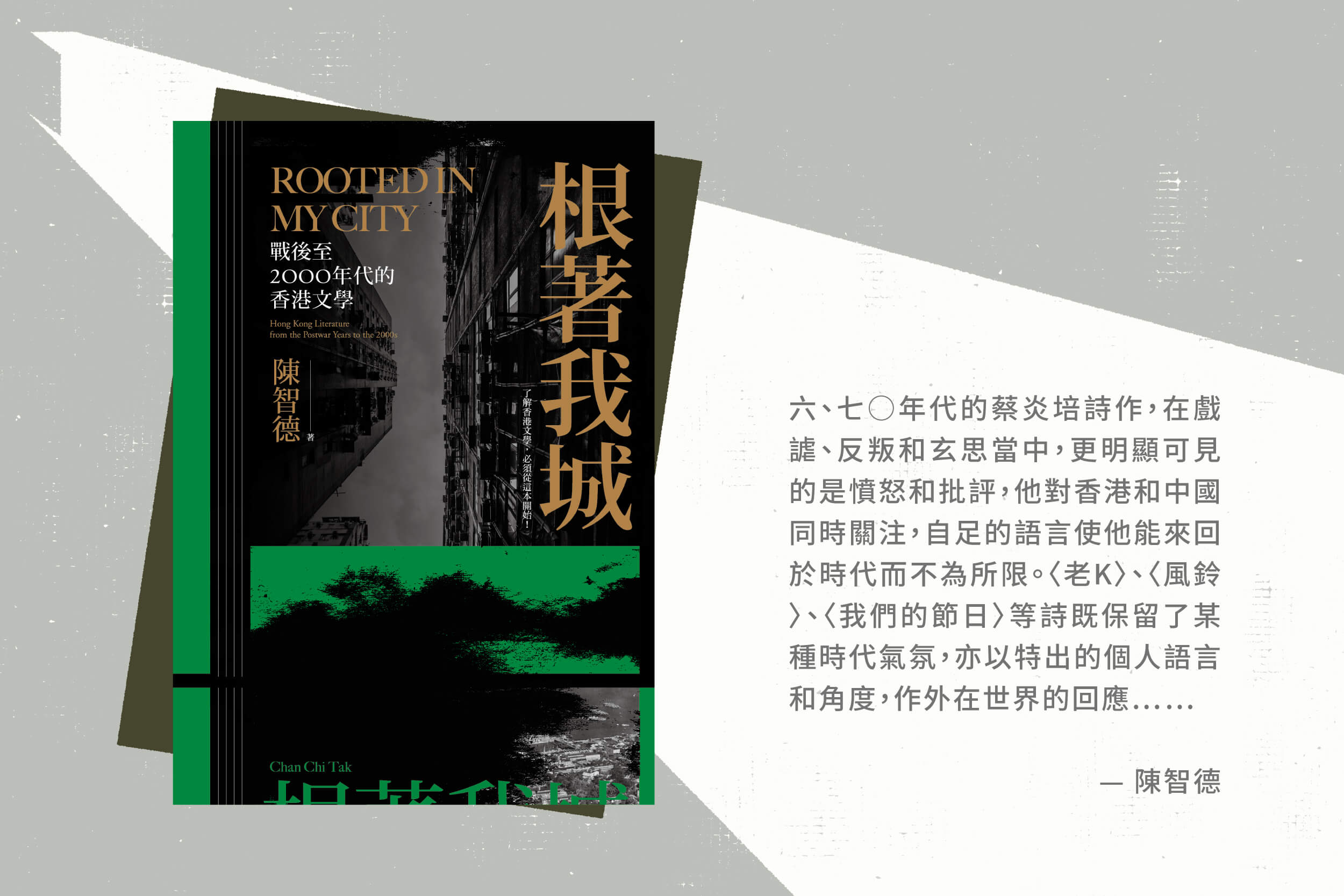

六、七○年代的蔡炎培詩作,在戲謔、反叛和玄思當中,更明顯可見的是憤怒和批評,他對香港和中國同時關注,自足的語言使他能來回於時代而不為所限。〈老K〉、〈風鈴〉、〈我們的節日〉等詩既保留了某種時代氣氛,亦以特出的個人語言和角度,作外在世界的回應…