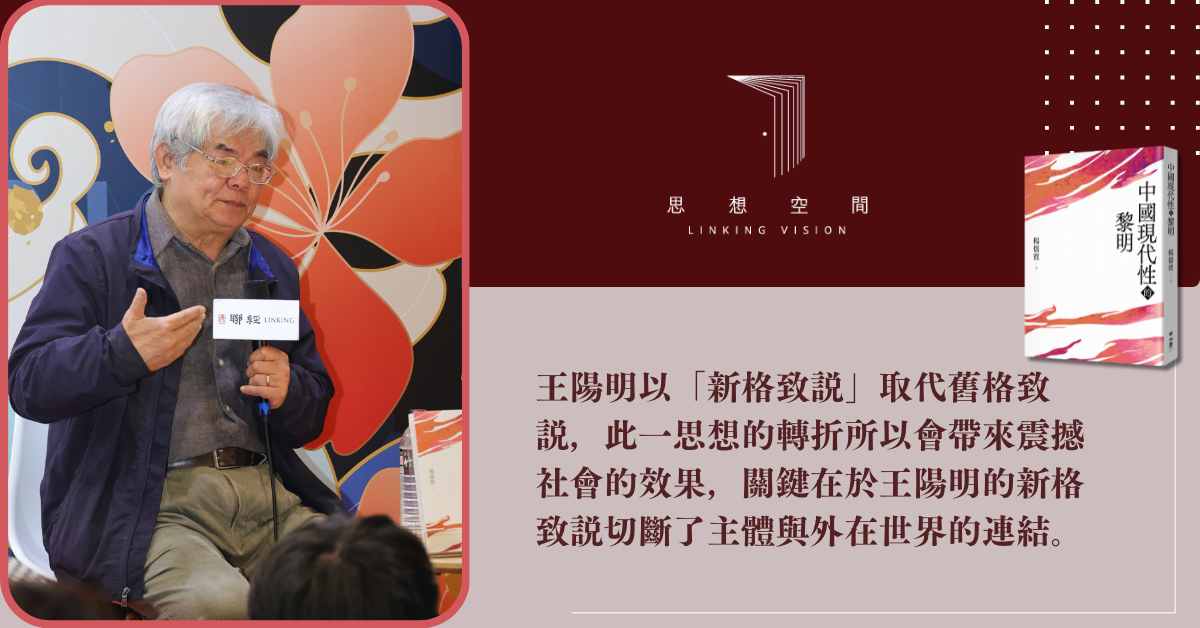

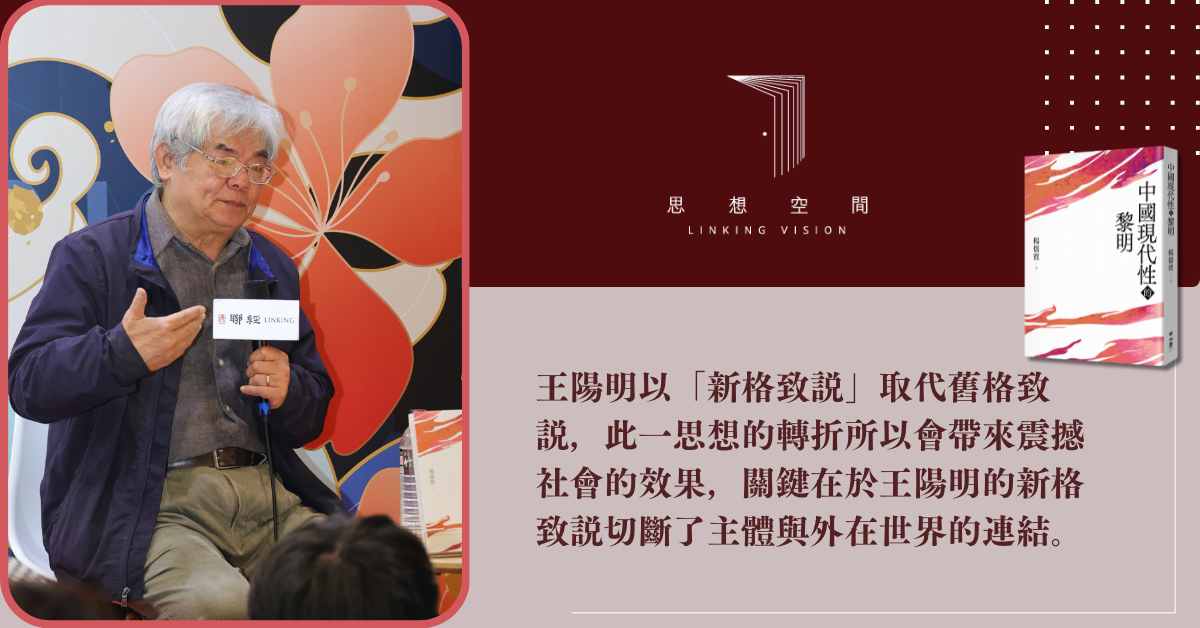

楊儒賓:王陽明「大悟」,所悟的內容為何?

如果說王陽明是五百年來影響近代中國最重要的一位儒家學者,這個判斷縱然無法得到學者普遍的同意,但至少王陽明獲選的機會極大,這樣的判斷很可能是可以被接受的。王陽明活在十五世紀末期至十六世紀早期之間,頭尾的年分各占一半,他的後半生穿越了以舉止荒唐著名的明武宗正德十六個年分,又進入了以專斷剛愎著名的明世宗嘉靖的前七年。這段時間並不是對思想友善的歲月,但王陽明的思想因他本人的功業及門生的努力推廣,當然更重要的還是他的思想的解釋力道,竟深刻地衝擊了晚明的帝國。

如果說王陽明是五百年來影響近代中國最重要的一位儒家學者,這個判斷縱然無法得到學者普遍的同意,但至少王陽明獲選的機會極大,這樣的判斷很可能是可以被接受的。王陽明活在十五世紀末期至十六世紀早期之間,頭尾的年分各占一半,他的後半生穿越了以舉止荒唐著名的明武宗正德十六個年分,又進入了以專斷剛愎著名的明世宗嘉靖的前七年。這段時間並不是對思想友善的歲月,但王陽明的思想因他本人的功業及門生的努力推廣,當然更重要的還是他的思想的解釋力道,竟深刻地衝擊了晚明的帝國。

當極權主義再度崛起,我們該如何回應?2025年農曆年後登場的台北國際書展,有著一場別具意義的《暴政》有聲書朗讀分享會。

近年來,將文本有聲化的浪潮中,聯經出版推出了一項別具意義的嘗試——將廖運潘先生《茶金歲月》製作客語有聲書。這不僅是一次文學作品的跨媒介轉化,更是一場橫跨語言與文化的傳承。本次邀請打造這部有聲書的製作團隊:企劃編輯張彤、客語譯文黃旭霞老師,以及配音張春泉老師,一同分享這段歷時兩年的製作歷程。

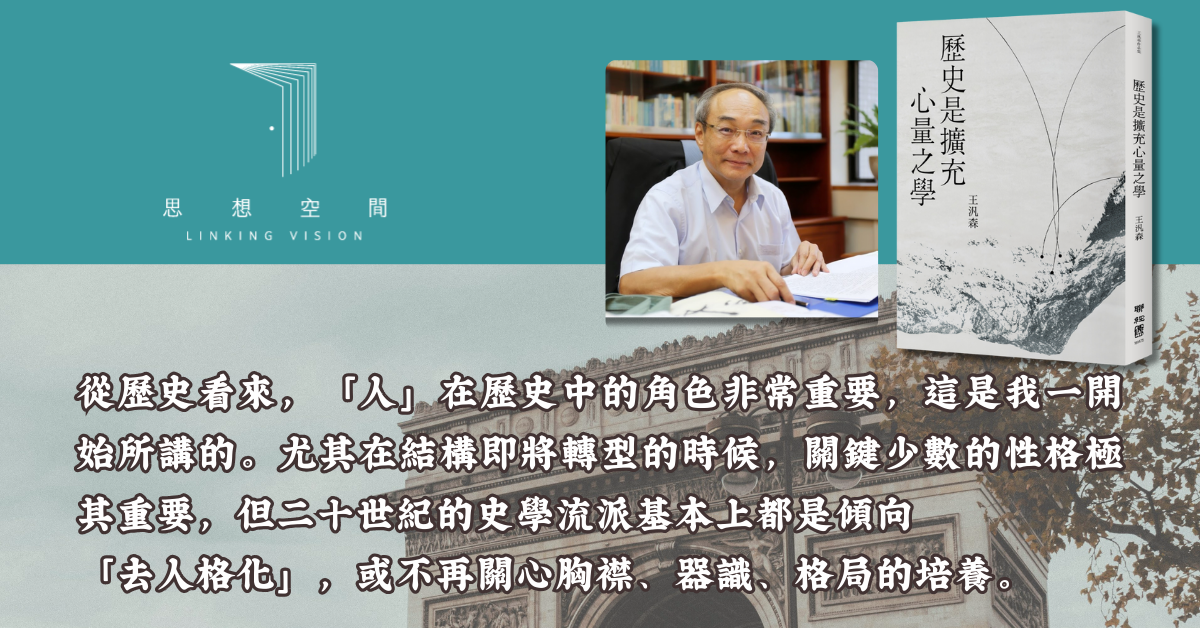

歷史是培養人格的寶庫,它提供我們各種史例,成為各種人生的模本。

曾經有一位記者訪問我,談如何成為一個領袖,我說我不足以談這個問題。但是如果要我勉強舉一個例子,小提琴家穆特(Anne Sophie Mutter)說過一段話,要一個人成為航海家,先要給他看航海的美妙,他自己就有辦法逐步摸索達到。就是說先要給他一個vision,譬如大船航行世界的壯闊之美。vision一旦刻在心裡面之後,他便會設法學航海、造船等以實現這個vision。

在我看來,奇聞逸事類的文獻就是基於類似的久遠記憶而形成,它們從口耳相傳的階段開始就被不斷地重構,但這樣的重構並沒有削弱其價值。在本研究中,我並非僅僅將筆記小說中記載的個人關於神助的記憶看作史料,同時也將這些記載本身作為主要的研究對象。在本書中,我們將個人的主觀體驗看作有效的研究對象。

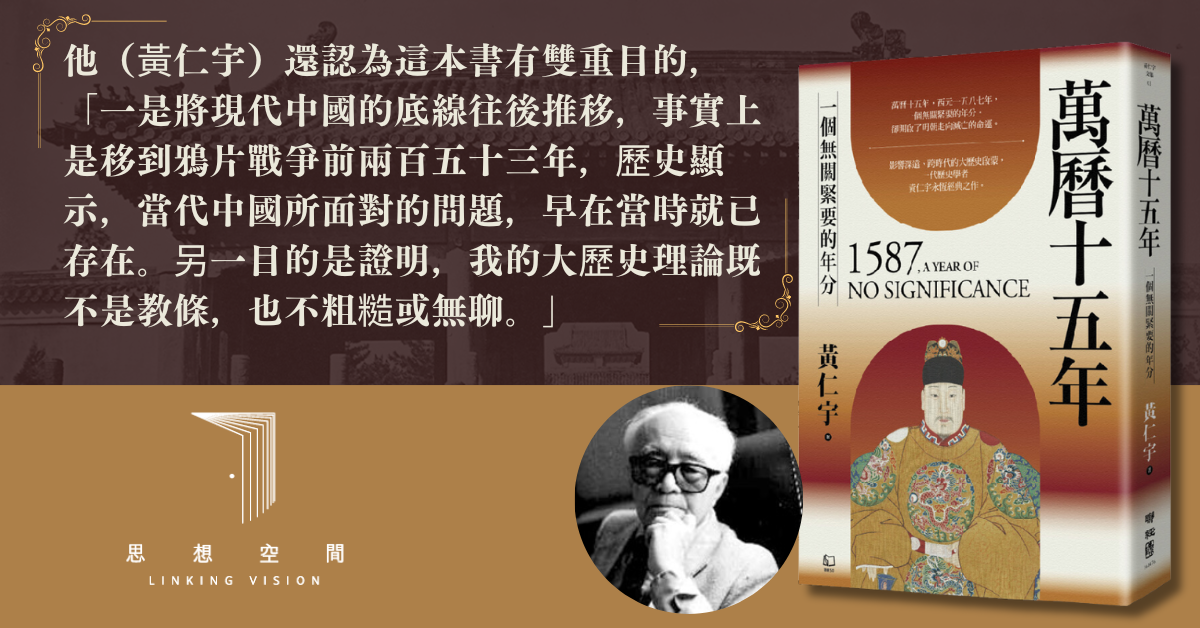

一九七一年春天黃仁宇終於將費時七年的《十六世紀明代中國之財政與稅收》(Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Century Ming China)定稿,但要三年半後(一九七四年)才由英國劍橋大學出版社出版。這一年他又完成了題為《中國並不神袐》(China Is Not a Mystery)這本具有「望遠鏡般的視野」的著作,希望成為合適的中國歷史輔助教材,然而卻被出版社拒絕出版(本書要到一九八八年才由美國M.E. Sharpe 出版社以《中國大歷史》〔China: A Macro History〕之名出版)。

貫穿阿姆斯壯著作的核心主題為闡揚東、西方各大宗教傳統皆有共通之慈悲精神與靈性智慧,批判現代文明將宗教傳統邊緣化,乃是科學理性主義過度發展的不幸後果。她堅信宗教的靈性力量無法發揚或甚至被扭曲為非理性的禍源,乃是當前各種全球性危機難以化解的根本原因。現代人對宗教的負面觀感,源自於近代西方兩大同源但相互對立的思潮所致——無神論與宗教的基要主義。因此,阿姆斯壯以學術與實踐雙管齊下,致力於探索宗教信仰的本來面貌,釐清被無神論與基要主義所扭曲的宗教傳統,重新找回慈悲且包容的宗教理想與實踐,以便改革理性與信仰失衡的現代文明。

蜀漢章武元年(二二一)劉備稱帝不久就發動大軍攻吳。一般認為,關羽被殺、荊州被奪,孫劉聯盟已徹底破滅,劉備不論是為兄弟關羽報仇或奪回荊州失地,伐吳都是理所當然之事。然而,當時蜀漢大臣對於伐吳,仍然有正反兩派意見,反對者如趙雲等,始終認為曹魏才是大敵。

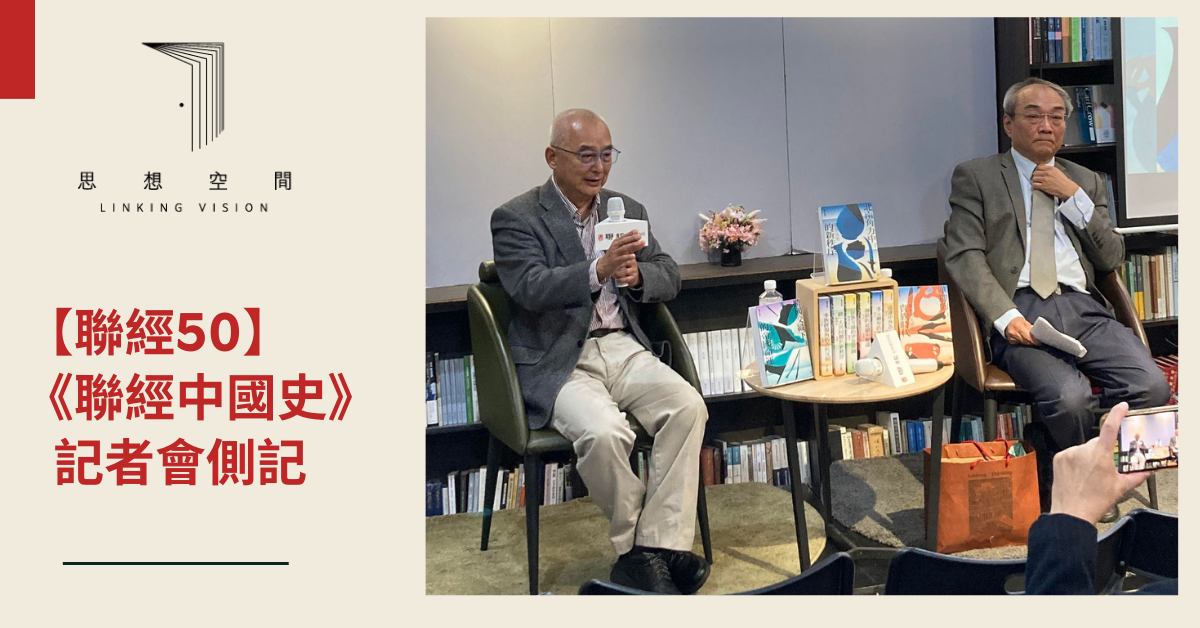

今年是聯經出版公司成立五十週年,為此聯經規畫了一系列重要的出版計畫,其中「聯經中國史」系列套書,邀請到中央研究院王汎森院士主編策畫,將成為臺灣對中國史研究最重要的出版品之一。聯經出版發行人林載爵與主編王汎森院士,也於2024年1月31日在聯經書房分享這套書的出版緣起,與其獨特之處。

中國商品向來以價格低廉聞名於世,因為人工又多又便宜,吸引了眾多外商前往設廠投資。中國經濟發展看似蓬勃繁榮,背後卻充斥著仿冒盜版行為、黑心偽劣商品、血汗工廠及政府干預手段,以吸血榨乾他人的方式壯大自己,犧牲了無數人的權利及利益……