文/鄭清茂(東華大學榮譽教授、翻譯家)

編按:1906年,周作人初到日本,一開始還帶著對「變法自強的道路」的追求,後來卻「不務本業」地把奉命攻讀的土木工學擺在一邊,反而醉心於文學活動。作為現代中國極為重要的作家之一的周作人,在日本留學期間經驗到了什麼?留日時光又如何影響了他的文學視野、乃及整個中國現代文學的發展?2022年,知名學者、翻譯家鄭清茂的著作《中日文學之間:鄭清茂論著集》面世,本書全面集結其學術生涯之中文單篇論著及講稿,對中日文學的視野、方法與洞見,至今亦仍具有相當的啟發意義。而在〈周作人的日本經驗〉一文中,鄭清茂更為讀者們展現出周作人更多元的一面,詳細梳理其在文學上的諸多思考。(* 文章摘自《中日文學之間》下編之〈周作人的日本經驗〉,全文共兩篇,本篇為上半篇,標題為編者擬。)

周作人(一八八五—一九六七)是現代中國極為重要的作家之一。他擅以隨筆式的小品散文,描繪世態,月旦人物,針砭時事,探討文學理論,鑑賞文學作品,詮釋神話傳說,介紹民藝歌謠,並旁及生物學、妖術史、性心理學、文化人類學等,可謂五花八門,不一而足。每有所作,或洋為我用,或借古喻今,憑其過人的雜學博識,喜用反語或暗諷的手法,意到筆隨,貌似平淡而寄意遙深;自成一格,風靡了五四時代的中國文壇。不幸的是後來在抗日戰爭期間,他一廂情願地留在淪陷區,而且無可無不可地與日本侵略者合作,歷任「偽職」,成為人所不齒的「文化漢奸」;戰後難逃「通敵叛國」之罪,一度身繫囹圄,出獄之後,默默地結束了自謂「壽則多辱」的餘生。然而作為一個有特色的作家,他對中國新文學的貢獻,有目共睹,豈可因人而廢,置若罔聞?時至今日,周作人已去世二十多年(註:本文初刊於1989年),似乎應該以寬容的胸襟與公平的態度,撇開其為人或政治行為上的是非問題,就文學論文學,透過他浩繁的著作,重新檢討他的文學思想及藝術成就,恢復他在現代文學史上應有的地位。

自從一九六六年周作人去世以來,雖然討論其人其文的文章漸有增多之勢,但到目前為止,卻還沒有一本專門探討這個重要作家的中文著作,不能不說是現代文學研究的一大缺憾。

一

周作人的文學成就與貢獻,其實早有定論。早在一九二二年,新文學運動初期,胡適在回顧「五年以來白話文學的成績」時,就特別指出:

這幾年來,散文方面最可注意的發展乃是周作人等提倡的「小品散文」。這一類的小品,用平淡的談話,包藏著深刻的意味;有時很像笨拙,其實卻是滑稽。這一類作品的成功,就可徹底打破那「美文不能用白話」的迷信了。[1]

胡適如此的推崇,固然是由於周作人所倡導的「小品散文」或「美文」,合乎並體現了他所主張的「國語的文學、文學的國語」的「建設新文學論」的宗旨,[2] 因而得以肯定了他自己立論的正確與可行性,但在同時,的確也能夠言簡意賅地指出了周作人散文作品的本質。難怪胡適這段短短的評語出現之後,常被後人徵引,甚至變成了許多周作人論的雛形或出發點。

到了一九三〇年代,周作人的聲望更高,影響更大;儼然已成文壇一大重鎮。雖然身逢亂世而揚言要住在「十字街頭的塔」裡,[3] 假裝韜光養晦,故作消極閒適,難免受到某些激昂慷慨之士的攻訐揶揄,卻畢竟動搖不了「他是白話文中小品散文的創始者」、「是那時代小品散文的代表作家」的地位。[4] 當時原屬創造社的大作家郁達夫(一八九六—一九四五),在選編《中國新文學大系.散文二集》的〈導言〉(一九三五)裡,就斬釘截鐵地說:「中國現代散文的成績,以魯迅周作人兩人的為最豐富最偉大」,而且比較兩人的文體說:

魯迅的文體簡煉得像一把匕首,能以寸鐵殺人,一刀見血。……與此相反,周作人的文體,又來得舒徐自在,信筆所至,初看似乎散漫支離,過於繁瑣!但仔細一讀,卻覺得他的漫談,句句含有分量,一篇之中,少一句就不對;一句之中,易一字也不可。……近幾年來,一變而為枯澀蒼老,爐火純青,歸入古雅遒勁的一途了。……魯迅的是辛辣乾脆,全近諷刺;周作人的是湛然和藹,出諸反語。[5]

接著又比照了兩人的思想、性情、為人與作風,認為「他們的篤信科學,贊成進化論,熱愛人類,有志改革社會,是兄弟一致的;而所主張的手段,卻又各不相同」。[6] 郁達夫的這些評語,不免由於「偏嗜溺愛」而含有誇張溢美之詞,但大致是可以首肯的。尤其是能夠指出周作人看似消極而實為積極的態度,闡幽發微,更具慧眼,最為難能可貴。

當時還有不少有名的學者或作家,如朱光潛、廢名(馮文炳)、阿英(錢杏村)、趙景琛、曹聚仁、鍾敬文、孫福熙、陳子展等,也各有文章討論周作人的散文風格、趣味、思想或情操。雖然多半偏於印象式的批評或鑑賞,但他們對周作人的肯定與推崇,眾口一詞,並無二致。[7] 其後,所謂「革命文學」或「普羅文學」崛起文壇,囂張一時,接著抗日軍興,繼之以大陸淪陷;內憂外患,國無寧日,加上他本人「大節有虧」,有關他的文章也就愈來愈少。特別是從一九四九年以來,除了偶有「以人廢言」的人身攻擊之外,周作人的文學已被打入冷宮;甚至在諸多現代文學史的著作裡,也遭到一筆抹煞的命運。只有到了最近幾年,才有極少數的作品出現在一些現代散文集,或以「文學史參考資料」的名義複印了兩三種集子。這是在大陸方面的情形。[8]

不過,在香港臺商地區,或在外國,周作人倒一直不乏知音。例如劉心皇早在一九六〇年代,就在「不以人廢言」的前提下,寬大為懷,發表了幾篇評論,一再肯定這個「落水」作家的文學成就,並斷言他的作品可以傳之不朽。[9]又如司馬長風在所著《中國新文學史》(一九七二)裡,稱周作人為現代散文的「開山大師」,而在適當的幾個章節中,對其文藝思想的影響及其散文作品的價值,進行了較為深入的分析與評騭。[10]至於周作人的著作,過去二十多年裡,在香港既有數種新刊,又有不少複印本;在臺灣則有里仁書局彙編的《周作人先生文集》(一九八二),共收文集二十七種之多。最近又有洪範書店的《周作人文選》二冊(一九八三),編者楊牧(王靖獻)認為周作人是「近代中國散文藝術最偉大的塑造者之一」,又說:「五十年來景從服膺其藝術者最眾,而就格調之成長和拓寬言,同時的散文作家似無有出其右者。周作人之為新文學一代大師,殆無可疑。」[11]

自從一九六六年周作人去世以來,雖然討論其人其文的文章漸有增多之勢,但到目前為止,卻還沒有一本專門探討這個重要作家的中文著作,不能不說是現代文學研究的一大缺憾。反而在外國,倒已出現了幾本英文或日文的專著,各從不同的觀點和方面,有系統地進行了周作人的研究。[12]不過,有關周作人的文學及傳記問題既多且繁,仍有待於好事者繼續發掘與闡述。本文的目的,只想就向來被忽略的一面,即周作人的日本經驗,從影響關係的角度試作考察,略述一得之見,希望在周作人這個尚待開發的「園地」裡,充當一個「打雜」的園丁。

在當時的留日學生之中,像周作人那樣棄科技而轉向文學的傾向並不少見,可以說是相當普遍的現象。後來在五四文壇成名而較有影響的作家,極大多數是歸國的留日學生。

二

關於周作人與日本或日本文化的關係,在過去有關他的論著裡,並非無人提過,只是由於各有不同的命意與重點,往往不是一表而過,便是語焉不詳。[13] 其實,只要多少涉獵過周作人文集的讀者,就不難看出他終生與日本糾結葛藤之深。為了敘述方便,這裡先引他四十六歲時為《燕大月刊》所寫的一段〈周作人自述〉:

十二歲喪父,讀了《四書》《五經》後,十七歲考入江南水師學堂,隸管輪班,在校六年,考取出洋留學,因近視命改習土木工學。一九〇六年至日本,初入法政大學預科,後改進立教大學。辛亥革命歸國,學無專門,只學得了幾句希臘文與日本文而已。民國元年任本省(浙江)教育司省視學半年,其後在鄉任省立第五中學教員四年。六年至北京任北大附屬國史編纂處編纂員半年,七月改任北京大學文科教授,至於今日。……一九〇九年,娶於東京,有子一女二。末女于民國十八年冬卒年十五。[14]

周作人初到日本的一九〇六年是清光緒三十二年,即明治三十九年,正值日俄戰爭剛剛結束,中國人的日本熱達到最高潮的時候。根據一些統計,那一年在日本留學的中國學生總數突破了一萬大關。[15]他晚年在〈留學的回憶〉(一九四二)一文裡,說到了當時中國人對日本的觀感:

那時日本曾給予我們多大的影響。這共有兩件事,一是明治維新,一是日俄戰爭。當時中國知識階級深切的感到本國的危機,第一憂慮的是如何救國,可以免於西洋各國的侵略,所以見了日本維新的成功,發見了變法自強的道路,非常興奮;見了對俄的勝利,又增加了不少勇氣,覺得抵禦西洋,保全東亞,不是不可能的事。中國派留學生往日本,其用意差不多就在於此。[16]

周作人當年無疑也與許多知識分子一樣,為了追求「變法自強的道路」,抱著向鄰國日本「取經」的心情,踏上留學之途的。不過到了日本之後,卻不務本業,把奉命攻讀的「土木工學」擺在一邊,反而醉心於文學活動;除了努力學習日文、英文、古希臘文之外,也廣泛地涉獵東西洋古今的文學作品,並開始積極地從事介紹與翻譯的工作。這一段留學的經驗,雖然只有六年,並不算很長,卻奠定了周作人以後成為一個作家的基礎;也是他與日本所結不解之緣的開端。

其實在當時的留日學生之中,像周作人那樣棄科技而轉向文學的傾向並不少見,可以說是相當普遍的現象。後來在五四文壇成名而較有影響的作家,極大多數是歸國的留日學生。如魯迅、郭沫若、郁達夫、成仿吾、田漢、歐陽予倩等,都是在日本留學期間,由「實用之學」轉向文學的例子。這就難怪郭沫若要大言不慚地說:

中國文壇大半是日本留學生建築成的。創造社的主要作家是日本留學生,語絲社的也是一樣。此外有些從歐美回來的彗星和國內奮起的新人,他們的努力和建樹,總沒有兩派的勢力浩大,而且多是受了前兩派的影響。就因為這樣,中國的新文藝是深受了日本的洗禮的。[17]

這段話雖有自賣自誇之嫌,但大致上也是實情。要之,在中國新文學的建立及發展上,留日學生的貢獻是毋庸置疑的。[18]

那麼,為甚麼有那麼多人一到日本之後,就放棄或敷衍原來的學習計畫,而不務正業,孜孜於一向被視為「賤業」的文學活動呢?究其原因,當然不止一端,不過綜合起來,大概至少有如下三點:

第一、中國自鴉片戰爭以來,雖然經過了所謂「中體西用」、「船堅礮利」的洋務運動,以及「君主立憲」、「變法維新」的官制改革,但這些措施治標不治本,其主要目的終究是為了維護滿清朝廷的專制政權,並不在於真正的救國救民,因此早已遭到了陸續破產的命運。這些雄懷大志的留學生一旦身在國外,親眼看到日本上下團結、舉國一致的維新景象,覺得中國的問題,歸根結柢,在於人民的蒙昧無知,從而斷定當前的首要急務在於社會的啟蒙工作。譬如魯迅的棄醫從文便是個有名而最具代表性的例子。他說他「知道了日本維新是大半發端於西方醫學的事實」,所以進了仙臺醫學專門學校。但他只上了兩年便改變了初衷,原因是那時正值日俄戰爭,偶然在報導戰事的畫片上,看到了一個中國人被日本兵斬首,有許多人好奇地圍觀的鏡頭:

從那一回以後,我便覺得醫學並非一件緊要事,凡是愚弱的國民,即使體格如何健全,如何茁壯,也只能做毫無意義的示眾的材料和看客,病死多少是不必以為不幸的。所以我們的第一要著,是在改變他們的精神,而善於改變精神的是,我那時以為當然要推文藝,於是想提倡文藝運動了。[19]

這雖是魯迅個人經驗的告白,但也不妨拿來代表一般留日作家共同的心路歷程。他們或許沒有魯迅那樣戲劇性的經驗,不過都處於同樣的時代環境,面對著同樣的社會與政治現實,他們轉向文學的動機之如出一轍,蓋可斷言。

第二是由於文學價值觀的改變,而這種改變主要是受了清末維新派,尤其是梁啟超(一八七三—一九二九)的影響。梁啟超在國內辦《時務報》時,就注意到通俗文學的教育功用,如在〈《蒙學報》《廉義報》合敘〉裡說:「日本之變法,賴俚歌與小說之力。蓋以悅童子,以導愚氓,未有善於是者也。」[20] 迨戊戌政變(一八九八)亡命日本之後,即在橫濱創辦《清議報》與《新民叢報》,更積極地提倡小說的翻譯與創作,以為「彼英美德法奧意日本各國政界之日進,則政治小說為功最高焉。英名士某君曰:『小說為國民之魂。』豈不然哉!豈不然哉!」[21] 這種看法無疑是受到了明治初年(十九世紀末葉),在日本盛行一時的「政治小說」的啟示。幾年後,他又創辦了《新小說》雜誌,在創刊號上發表了有名的〈論小說與群治之關係〉(一九〇二),宣稱「欲新一國之民,不可不先新一國之小說。」故欲革新道德、宗教、政治、風俗、學藝,乃至人心、人格,「必新小說」;理由是「小說有不可思議之力支配人道故。」[22] 這就超越了「政治小說」的範疇,把小說的功用渲染到了幾乎萬能的地步。梁啟超所倡導的所謂「小說界革命」,在國內也很快就有了反響,如《繡像小說》(一九〇三)、《月月小說》(一九〇六)、《小說林》(一九〇七)等刊物,應運而生。雖然梁啟超的所謂「新小說」,另有目的,其價值概念與技法形式也異於現代小說,但他所強調的以小說文學為啟蒙工具的功利主義,卻被後來關心國家社會的作家所接受,成為他們從事文學事業的原動力。魯迅終生就常以啟蒙主義者自居,周作人也不例外。

第三、大概與日本的教育制度或方式有關。日本的高等教育,一般說來,進去較難而出來較易。公立大學如此,私立專校更甚。尤其當時還有不少私校,包括許多專以「清國留學生」為對象的學店式書院,[23] 只要繳了學費便可入學,至於按時上課與否,學校當局往往置之不問。何況多數所謂留日學生,或心存鍍金,或志在觀光,並不怎麼在意成績或學位。難怪根據統計,從一八九六年到一九一二年掛名留學的人數,雖然多達三萬五千名左右,而實際畢業或獲得學位的卻不到十分之一。[24] 不過,這種放任的學習環境倒為文學青年提供了良好的條件。他們既可免於正規功課的壓力,便把大部分時間與精力集中於文學活動上面。周作人第一年在東京學習日語,按期繳納學費,但「聽課卻不能說是怎麼的勤,大約一星期也只是去三四次。」後來進了法政大學特別預科,「繳了一年的學費,事實上去上學的日子幾乎才有百分之幾。到了考試的時候,我得到學校的通知,這才趕去應考,結果還考了一個第二名。」[25] 即使較後留日而取得帝國大學學位的創造社諸作家,他們的學習情形也還是大同小異。例如郁達夫自己曾回憶說,他在高等學校四年間,就看了一千部左右的各國小說。進了東京帝大的經濟學部之後,「學校的功課很寬,每天於讀小說之暇,大半就在咖啡館裡找女孩子喝酒,誰也不願意用功。」[26] 像這樣的留學經驗,顯然與歐美留學生活之密集緊湊有別,更有利於「不務正業」的文學活動,果然產生了一群「學無專門」的文人作家,變成了中國新文壇的主要建設者。

作家周作人也是這種留學經驗的產物。雖然當他還在南京水師學堂時,早就對文學發生了興趣,除了梁啟超的《新小說》等雜誌外,也看了些西洋的著名小說,並開始嘗試了林琴南體的翻譯改寫,不過如果他沒有這段留日的經驗,恐怕不會成為作家;即使成了作家,也恐怕會是個不同的面貌。他在留日期間,像其他留日作家一樣,也大量地閱讀西洋和日本的文學作品,不同的是:一、可能是受了魯迅的影響,他對西洋的名家巨著漠然置之,反而寄意於東歐的所謂「弱小民族文學」;除與魯迅合譯出版了《域外小說集》二冊(一九〇九)外,又單獨譯了五種長篇中篇小說。二、開始學習古希臘文,研究希臘神話、悲劇、史詩與詩歌,奠定了後來介紹或翻譯希臘文學的基礎。三、廣泛地涉獵文化人類學、性心理學、生物學、醫學史、民藝傳說等英文或日文的書籍,對他的意識形態與道德觀念留下了深遠的影響。四、不但留心明治維新以來日本新文學的發展,也對別人所忽略的日本古典文學、傳統藝術與固有風俗,廣為蒐集,刻意研讀。再加上他自己對日本生活方式的愛好,終於形成了他對日本文化的特殊理解與深厚感情。他娶了日本妻子,把東京當作第二故鄉。

周作人一生雖以小品散文名家,但在最初幾年,他的主要貢獻,除了外國文學的翻譯之外,卻在於外國文藝思潮的介紹及文學理論的建設方面。

三

周作人於一九一一年夏天,結束了留學生活,懷著滿腹「雜學」和文學救國的熱忱,回到了第一故鄉紹興。但他在故鄉所看到的依然是一幅民智愚昧、政治腐敗的落後景象,而一時又無工作,不免懷念起東京的生活來。「居東京六年,今夏返越,雖歸故土,彌益寂寥;追念昔游,時有棖觸。宗邦為疏,而異地為親,豈人情乎?」又作一詩云:「遠游不思歸,久客戀異鄉。寂寂三田道,衰柳徒蒼黃。舊夢不可道,但令心暗傷。」[27]

他返國後不樂反悲的心情,固然是來自撫今追昔的感傷,但似乎也含有前途茫茫的焦灼。同年十月辛亥革命,臨時政府成立。民國元年(一九一二)經人介紹,出任浙江省軍政府教育省視學,總算有了工作。但這是個閒差,既乏實際業務,也無辦公座位,所以不到一年,便轉任浙江省第五中學英文教員兼紹興縣教育會長,待了四年之久。那幾年正當革命後極為混亂的時期,宋教仁被刺、第二次革命失敗、袁世凱稱帝未遂等等;內憂頻仍而外患日劇,但周作人在這「山雨欲來風滿樓」的世局裡,卻自稱在紹興「躲雨」,敬政治而遠之,連在日記裡也難得偶爾記下些國家大事。他是贊成革命的,只是對其前途憂心忡忡,總覺得中國的問題,歸根究柢,還是在政教的專制愚民,以及人民的愚昧自私,不免感慨系之,更感到啟蒙工作之重要。他不是個訴諸行動的烈士型人物,也不願隨俗喊空洞的口號,只能在書齋裡發抒他充滿疑問的關切:

今者千載一時,會更始之際,予不知華土之民,其能洗心滌慮,以趣新生乎?抑仍將伈伈俔俔,以求祿位乎?於彼於此,孰為決之?[28]

他自己承認他在寫這些話時,「大有定命論的傾向」。視諸當時政局的黑暗,民情的澆薄,有這樣的傾向自在情理之中。何況他剛剛歸國,從美好的留學生活一下子墮進了醜陋的祖國現實,難免要受到預想不到的「文化反衝擊」(reverse cultural shock),無疑更助長了他的悲觀色彩。

然而儘管對時局悲觀,他還是忘不了文學救國的使命感。當他還在東京時,就服膺梁啟超的主張,以為文藝可以「轉移性情,改良社會」,曾與魯迅、許海裳等籌備創辦《新生》雜誌,企圖發起「一種文學運動」。[29] 這個計畫雖然流產,卻一直耿耿於懷。只是既缺乏同志與資金,而對於所謂「一種文學運動」,也沒有甚麼具體的構想,諸如應該採用甚麼樣的形式內容,或應該如何去進行,都還茫然不知所從。因此,只好暫時抄抄古書,或寫些感懷寄託式的文言文,聊以排遣。

幸而這些問題不久就有了答案。民國六年(一九一七),他應北京大學校長蔡元培之聘,離開紹興,出任北大附設國史編纂處編纂員,旋又改任北大文科教授,擔任希臘羅馬文學史、歐洲文學史等課程。這一年他才三十三歲,居然從一個中學教員一躍而為一流大學的教授,不能不說是平步青雲,少年得志。但更重要的是,這一年恰逢北大教授胡適、陳獨秀等,正以北大《新青年》雜誌為據點,發動新文學運動的時候。胡適的〈文學改良芻議〉與陳獨秀的〈文學革命論〉,無疑是一服興奮劑,不但重燃了他獻身文學的熱忱,也使他霍然醒悟,看出並決定了自己應走的道路。於是,他放棄了文言文,改用白話,充分利用他累積多年的「雜學」,投進了新文學運動的行列。

周作人一生雖以小品散文名家,但在最初幾年,他的主要貢獻,除了外國文學的翻譯之外,卻在於外國文藝思潮的介紹及文學理論的建設方面。值得注意的是在這幾年的文章裡,他的日本經驗就開始扮演著極為重要的角色。早在一九一八年,即文學革命發難的第二年,他就在北大發表了題為〈日本近三十年小說之發達〉的演講。在這篇演講裡,他否定了「日本文明是支那的女兒」的因襲偏見,反而認為日本文明的特色是一種「創造的模擬」;儘管受了中國的影響,「卻仍有一種特別的精神」。[30] 他列舉歷代的和歌、平安朝的物語、江戶期的平民文藝,以及明治初期的政治小說為例,來支持他的看法。然後以夾敘夾評的方式,介紹了自坪井逍遙《小說神髓》(一八八五)以來,日本新文學在西洋的影響下發展變遷的大概。簡言之,按時代的先後,有人生的藝術派、藝術的藝術派、浪漫派、主觀的理想派、客觀的寫實派、社會小說、觀念小說、悲慘小說、自然主義、享樂主義、遣興文學、低徊餘裕派、唯美派、理想主義、人道主義等等。包羅廣博,雖嫌雜亂,卻頗為中肯。他相信日本之所以能夠「造成二十世紀的新文學」,乃是因為他們肯服善,能有誠意地去「創造的模仿」西洋的結果。因此,他勸告中國人要放棄「不肯模仿不會模仿」的態度,[31] 而應以日本人為榜樣,共同致力於中國新文學的建設。最後呼籲說:

我們要想救這弊病,須得擺脫歷史的因襲的思想,真心的先去模仿別人。隨後自能從模仿中蛻化出獨創的文學來。日本就是個榜樣。照上文所說,中國現時小說情形,彷彿明治十七八年時的樣子,所以目下切要辦法,也便是提倡翻譯及研究外國著作。但其先又須說明小說的意義,方纔免得誤會,被一般人拉去歸入子部雜家。……總而言之,中國要新小說發達,須得從頭做起。目下所缺第一切要的書,就是一部講小說是甚麼東西的《小說神髓》。[32]

明治十八年是《小說神髓》出現的一年,被認為是日本新文學的起點。這是一本日本新文學理論的開山之作,其中兼採英國十九世紀末葉諸家的理論,強調文學的內在價值與自律性格,排斥向來文學的道德功利主義,並對所謂小說(fiction)的分類、界說、主旨、腳色、法則等,引經據典,加以申述與澄清。此書一出,令人耳目一新,變成了日本新文學作家的指南。周作人顯然也受其影響,至少獲得了啟示,從而修正了他過去一味啟蒙主義或功利主義的文學觀。他意識到「新小說與舊小說的區別,思想果然重要,形式也甚重要。舊小說的不自由的形式,一定裝不下新思想。」[33] 據此理解,他斷言自梁啟超倡導「小說界革命」以來,儘管產生了無數的所謂「新小說」作品,但由於繼續採用舊形式,而且常被當作教訓、諷刺或報私怨的工具,不能以現代寫實主義的手法深入探討「人生這個問題」,所以都不能算是真正的「新文學的新小說」。[34]

「事實也許還有下意識的作用;背著過去的歷史,生在現今的境地,自然與唯美及快樂主義不能多有同情,……所以我相信人生的文學實在是現今中國唯一的需要。」

四

由於從《小說神髓》得到了啟示,周作人無疑痛感到中國新文學理論的缺乏,而急欲在這方面一展身手。當時並非全無理論性的文章,但如胡適〈建設的文學革命論〉或〈論短篇小說〉(一九一八)等,多半還停留在文學工具或技法方面的討論,「至於創造新文學是怎樣一回事」,仍然少人過問。[35] 雖然陳獨秀在其〈文學革命論〉裡,多少觸及了內容問題,只是過於籠統簡略,又似口號,不足以應付日趨複雜的時代之需。周作人於是效法日本人「創造的模仿」,搶先於一九一八年十二月間,連續發表了〈人的文學〉與〈平民的文學〉,企圖彌補當時文學理論的缺憾。不久之後,於一九二〇年一月,又在〈新文學的要求〉裡,提出了「人生的文學」的概念。這些文章,正如司馬長風說:「不但在當時是指引文壇的明燈,對整個新文學運動史也發生了深遠的影響。」[36] 所謂「人的文學」、「平民的文學」或「人生的文學」,儘管名稱略有不同,其實就是「人道主義的文學」。

那麼,何謂人道主義的文學?根據周作人自己在〈人的文學〉一文裡解釋說:

我所說的人道主義,並非世間所謂「悲天憫人」或「博施濟眾」的慈善主義,乃是一種個人主義的人間本位主義。這理由是,第一,人在人類中,正如森林中的一株樹木。森林盛了,各樹也都茂盛。但要森林盛,卻仍非靠各樹各自茂盛不可。第二,個人愛人類,就只為了人類中有了我,與我相關的緣故。……所以我說的人道主義,是從個人做起。要講人道,愛人類,便須先使自己有人的資格,占得人的位置。耶穌說:「愛鄰如己。」……用這人道主義為本,對於人生諸問題,加以記錄研究的文字,便謂之人的文學。其中又可以分作兩項:一是正面的,寫這理想生活,或人間上達的可能性;二是側面的,寫人的平常生活,或非人的生活,都很可以供研究之用。……我們可以因此明白人生實在的情狀,與理想生活比較出差異與改善的方法。[37]

周作人大概感到〈人的文學〉一文,偏重於人道主義之意義與源流的探討,而對於所謂人道主義的文學缺乏深入的闡述,意有未足,所以隨即又以筆名「仲密」寫了〈平民的文學〉。這篇文章似乎有意糾正或緩和陳獨秀所提貴族文學與新文學的對立性,提醒讀者即使用的是白話,如果專事雕琢,也仍然是貴族文學。他認為平民文學與貴族文學相反的地方,並不在於語言形式,而在於內容思想之普遍、真摯與否。

他說:

第一,平民文學應以普通的文體,寫普遍的思想與事實。我們不必記英雄豪傑的事業,才子佳人的幸福,祗應記載世間普通男女的悲歡成敗。……世上既雖只有一律平等的人類,自然也有一種一律平等的人的道德。第二,平民文學應以真摯的文體,記真摯的思想與事實。既不坐在上面,自命為才子佳人,又不立在下風,頌揚英雄豪傑,只自認是人類中的一個單體,渾在人類中間,人類的事,便也是我的事。……但既是文學作品,自然應有藝術的美。祗須以真為主,美即在其中,這便是人生的藝術派的主張,與以美為主的純藝術派,所以有別。[38]

周作人在此文裡,首先提出了人生派與藝術派之間的取捨問題,而顯然傾向於前者。然而仍與〈人的文學〉一樣,不免於功利的啟蒙主義色彩。因此,儘管也強調文學的藝術性,卻又說一個作家應該像「先知或引路的人」,應該去研究平民生活——人的生活。「他的目的,並非將人類的思想趣味,竭力按下,同平民一樣,乃是想將平民的生活提高,得到適當的一個地位」。正因為一般平民懵懂無知,「所以要費心力,去啟發他。正同植物學應用在農業藥物上一樣,文學也須應用在人生上。」[39]

關於人生派與藝術派的取捨問題,周作人在〈新文學的要求〉裡有更進一步的闡發。他認為「藝術派的主張是說藝術有獨立的價值,不必與實用有關,可以超越一切功利而存在。藝術家的全心只在製作純粹的藝術品上,不必顧及人生的種種問題,……甚至於以人生為藝術而存在,所以覺得不甚妥當。」[40] 不過,他對於人生派的主張,即「藝術要與人生有關,不承認有與人生脫節關係的藝術」的見解,也開始懷疑而有所保留。因為「這派的流弊,是容易講到功利裡邊去,以文藝為倫理的工具,變成一種壇上的說教」,覺得不甚妥當,所以提出了修正:

正當的解說,是仍以文藝為究極的目的;但這文藝應該通過了著者的情思,與人生有接觸。換一句話說,便是著者應當用藝術的方法,表現他對於人生的情思,使讀者能得藝術的享樂與人生的解釋。這樣說來,我們所要求的當然是人的藝術派的文學。[41]

接著他又從生物進化與人類學的觀點,說明所謂「人生的文學」有兩個特徵:「一、這文學是人性的;不是獸性的,也不是神性的。二、這文學是人類的,也是個人的;卻不是種族的,國家的,鄉土及家族的。」[42] 他認為這就是「人道主義的文學的基調」,乃是歷史演化的結果。在這些發言裡,已有注重文學的藝術性的傾向,而且也強調「人性」、「個人」等價值概念。然而還忘不了「人生的解釋」,還擺脫不了功利說教的心態。他自己也不得不坦承他之所以稱述人生的文學,「事實也許還有下意識的作用;背著過去的歷史,生在現今的境地,自然與唯美及快樂主義不能多有同情,……所以我相信人生的文學實在是現今中國唯一的需要。」[43] 最後的結論說:

這人道主義的文學,我們前面稱他為人生的文學,又有人稱為理想主義的文學;名稱盡有異同,實質終是一樣,就是個人以人類之一的資格,用藝術的方法表現個人的感情,代表人類的意志,有影響於人間生活幸福的文學。……這新時代的文學家,是「偶像破壞者」。但他還有他的新宗教——人道主義的理想是他的信仰,人類的意志便是他的神。[44]

他本來是想糾正人生派的「說教」傾向的,但談來說去,繞了個大圈子,還是萬變不離其宗,反而又為新時代的文學家樹立了人道主義的宗教。既然是一種宗教,無論教義如何,畢竟是說教的工具;這就難免又把他自己陷入功利載道的泥沼裡,不能自拔。顯然的,周作人當時為了「人生」與「藝術」孰重孰輕的問題,頗感困擾;依違其間,取捨為難。司馬長風評其早期文學理論,謂之「琳瑯滿目,錯亂甚多」,又譏之為「新文學的賣身契」,[45] 雖嫌苛刻,卻不無道理。不過與其說「錯亂甚多」,毋寧說是「充滿矛盾」,似乎更恰當些。對於這些矛盾,周作人自己不久就進行了修正。譬如在〈文藝上的寬容〉(一九二二)裡說:「文藝以自己表現為主體,以感染他人為作用,是個人的而亦為人類的;所以文藝的條件是自己表現,其餘思想與技術上的派別,都在其次。」[46] 這就終於超越了「人生」與「藝術」兩個抽象概念的糾纏與困擾,而找到了文學理論上的基點。[47]

[1] 胡適:〈五十年來中國之文學〉(一九二二),《胡適文存二集》,胡適著,季羨林主編:《胡適全集》(合肥:安徽教育出版社,二〇〇三年),第二卷,頁三四三。

[2] 胡適:〈建設的文學革命論〉(一九一八),《胡適文存一集》,胡適著,季羨林主編:《胡適全集》第一卷,頁五十四。

[3] 周作人:〈十字街頭的塔〉(一九二五),《雨天的書》(臺北:里仁書局,一九八二年據民國二十二年北新書局版影印),頁一〇二。

[4] 康嗣群:〈周作人先生〉,收入姚乃麟編:《現代中國文學家傳記》(香港:實用書局,一九七二年),頁三十一。

[5] 郁達夫:〈導言〉,收入趙家璧主編:《中國新文學大系》(上海:上海文藝出版社,二〇〇三年據一九三五年上海良友圖書公司版影印),第七集,頁十四。

[6] 同前注,頁十四。

[7] 諸家評論之具有代表性者,見於陶志明編:《周作人論》(上海:北新書局,一九三四年)。

[8] 自一九八〇年以來,大陸的周作人研究似有逐漸解凍之勢,已有論文陸續出現,唯仍難免「政治掛帥」。至於選集有許志英編選:《周作人早期散文選》(上海:上海文藝出版社,一九八四年);複印的有《知堂文集》(上海:上海書店,一九八一年)等。

[9] 劉心皇:〈關於周作人〉(一九六一)、〈從雜文作家的抄書說起〉(一九六一)、〈不以人廢言〉(一九六二)、〈從周作人的自壽詩談起〉(一九六八),收於氏著:《現代中國文學史話》(臺北:正中書局,一九七一年),頁六一五—六五七。

[10] 司馬長風:《中國新文學史》(中和:古楓出版社,一九八六年),上卷,頁六十九—七十三、頁一一六—一二一、頁一七六—一八一、頁二二九—二三四。又詳同書〈附錄一:周作人的文藝思想〉及〈附錄二:答覆夏志清的批評〉,頁二五九—二九三。

[11] 楊枚:〈周作人論(代序)〉,楊牧編:《周作人文選》(臺北:洪範書店,一九八三年),頁一。

[12] 例如木山英雄:《北京苦住庵記:日中戰爭時代の周作人》(東京:築摩書房,一九七八年);Ernst Wolff, Chou Tso-jen, Twayne’s World Authors Series 184 (New York: Twayne Publishers, 1971); David E. Pollard, A Chinese Look at Literature: The Literary Values of Chou Tso-jen in Relation to the Tradition (Berkeley :Univ. of California Press, 1973).

[13] 例如Wolff, pp.2-4; 33-45; 64-69. Pollard, pp.75; 110-112. C.H. Wang (王靖獻). “Chou Tso-jen’s Hellenism”, Renditions, No.7 (Spring1977), pp.5-28. 專論有木山英雄:〈周作人と日本〉,收入周作人著,木山英雄譯:《日本文化を語る:周作人》(東京:築摩書房,一九七三年),頁二七三—二九〇。編者案:〈周作人と日本〉一文又收入木山英雄:《日本談義集》(東洋文庫)(東京:平凡社,二〇〇二年),頁三六五—三八七。

[14] 周作人:〈周作人自述〉,見陶志明編:《周作人論》,頁一—二,又收於姚乃麟編:《現代中國文學家傳記》,頁十七—十八。

[15] 見實藤惠秀:《近代日支文化論》(東京:大東出版社,一九四一年),頁十八—十九。又Robert Scalapino,“Preludeto Marxism: The Chinese Student Movement in Japan, 1900-1910”, in Albert Feuerwerker, etal., ed., Approach to Modern Chinese History (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967), pp.192.

[16] 周作人:〈留學的回憶〉(一九二五),《藥堂雜文》(臺北:里仁書局,一九八二年),頁九十三。

[17] 郭沫若:〈桌子的跳舞〉(一九二八),收入饒鴻競等編:《創造社資料》(福建:福建人民出版社,一九八五年),頁一九六。

[18] 詳見Ching-mao Cheng(鄭清茂),“The Impact of Japanese Literary Trends on Modern Chinese Writers”, in Merle Goldman, ed., Modern Chinese Literature in the May Fourth Era (Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1977), pp.63-88.

[19] 魯迅:《吶喊.自序》(一九二二),收錄於《魯迅全集》(北京:人民文學出版社,一九八一年),第一卷,頁四一七。又參看魯迅:〈自敘傳略〉,《魯迅全集》第八卷,頁三〇四。

[20] 梁啟超:〈《蒙學報》《廉義報》合敘〉(一八九七),梁啟超著,湯志鈞、湯仁澤編:《梁啟超全集》(北京:中國人民大學出版社,二〇一八年),第一集,頁二八〇。

[21] 梁啟超:〈譯印政治小說序〉(一八九八),梁啟超著,湯志鈞、湯仁澤編:《梁啟超全集》第一集,頁六八一。

[22] 梁啟超:〈論小說與群治之關係〉,梁啟超著,湯志鈞、湯仁澤編:《梁啟超全集》第四集,頁四十九。關於梁啟超的小說主張,可參C.T. Hsia(夏志清), “Yen Fuand and Liang Ch’i-ch’ao as Advocates of New Fiction”, in Adele Austin Rickett, ed., Chinese Approaches to Literature from Confucius to Liang Chi’-ch’ao (Princeton : Princeton Univ. Press, 1978), pp.221-259. 編者案:中文見夏志清:〈新小說的提倡者:嚴復與梁啟超〉,收入林明德編:《晚清小說研究》(臺北:聯經,一九八六年),頁五十九—九十二。

[23] 如成城學校、日華學堂、亦樂書院、高等大同學校、東亞商業學校、東京同文書院、弘文學院、振武學校、東斌學堂、法政速成科、經緯學堂、早稻田大學清國留學生部、志成學校、警官速成科、實踐女學校等等。詳見實藤惠秀著,譚汝謙、林啟彥譯:《中國人日本留學史(修訂譯本)》(北京:北京大學出版社,二〇一二年),頁三十五—四十二。

[24] 見上書〈附錄〉,「留日學生數」、「留日學生畢業人數」統計表(一八九六—一九一二),頁三八九。

[25] 周作人:〈學日本語〉,《知堂回想錄》(一九七〇),上冊,收錄於周作人著,止庵校訂:《周作人自編文集》(石家庄:河北教育出版社,二〇〇一年),頁二二六—二二七。

[26] 郁達夫:〈五六年來創作生活的回顧〉(一九二七),吳秀明主編:《郁達夫全集》第十卷,頁三一一。

[27] 周作人:〈辛亥革命——王金發〉,《知堂回想錄》上冊,頁二九二。

[28] 周作人:〈望越篇〉,《知堂回想錄》上冊,頁三〇七—三〇八。

[29] 周作人:〈籌備雜誌〉,《知堂回想錄》上冊,頁二二九—二三〇。

[30] 周作人:〈日本近三十年小說之發達〉,《藝術與生活》(臺北:里仁書局,一九八二年據民國二十五年上海中華書局版影印),頁二六三—二六四。

[31] 同前注,頁二九三。

[32] 同前注,頁二九四。原文旁點。

[33] 同前注,頁二九二。原文旁點。

[34] 同前注,頁二九二。

[35] 胡適:〈建設的文學革命論〉,胡適著,季羨林主編:《胡適全集》第一卷,頁六十八。

[36] 司馬長風:《中國新文學史》上卷,頁一一六—一一八、頁二五九—二六〇。

[37] 周作人:〈人的文學〉,《藝術與生活》,頁十八—十九。

[38] 周作人:〈平民的文學〉,《藝術與生活》,頁四—五。

[39] 同前注,頁六—七。

[40] 周作人:〈新文學的要求〉,《藝術與生活》,頁三十一—三十二。

[41] 同前注,頁三十二。

[42] 同前注,頁三十四。

[43] 同前注,頁三十三。

[44] 同前注,頁四十—四十一。

[45] 編者注:司馬長風:《中國新文學史》上卷,頁十六。

[46] 周作人:〈文藝上的寬容〉,《自己的園地》(臺北:里仁書局,一九八二年據民國十八年北新書局版影印),頁五。

[47] 關於周作人文藝思想之演變與成就,非本文重點,可參司馬長風:《中國新文學史》上卷,頁一一六—一二一、頁二二九—二三四;及同書〈附錄一:周作人的文藝思想〉,頁二五九—二七三。

延伸閱讀:

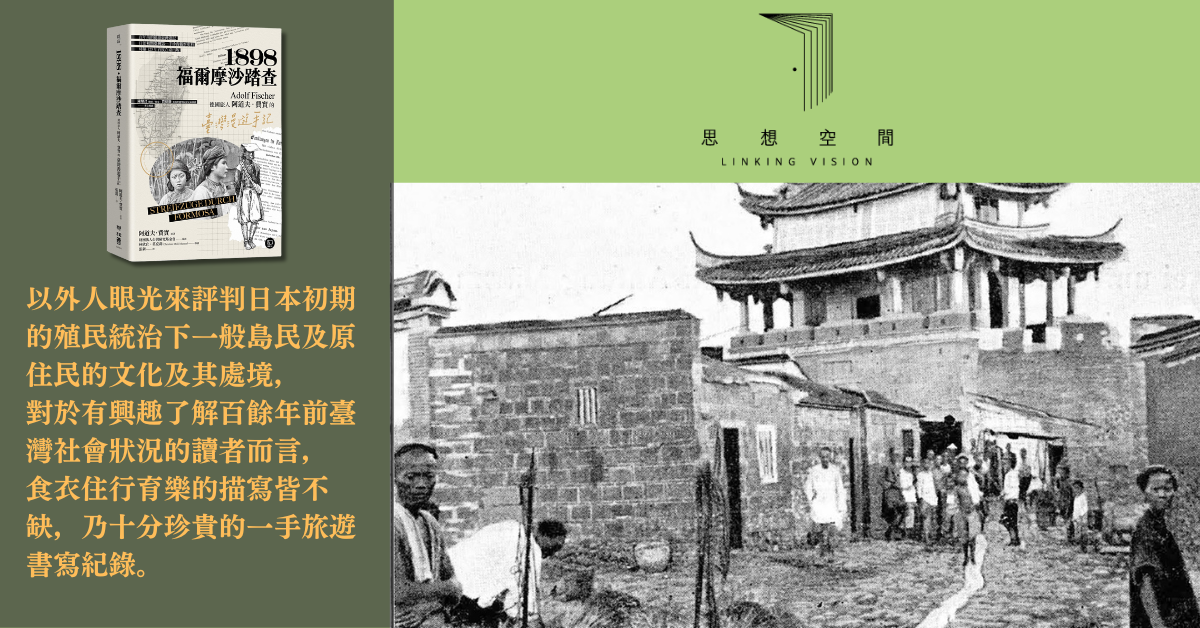

藝術與殖民之糾葛:阿道夫.費實的臺灣

撒旦墮落的故事,成為對抗極權的詩文:密爾頓《失樂園》的歷史背景與意義

王惠珍:如何在翻譯實踐中「再現」(represent)台灣?

| 閱讀推薦 |

普林斯頓大學東亞學博士,歷任臺灣大學、加州大學、麻州大學、東華大學等校教授,現為東華大學榮譽教授。著有《中國文學在日本》等書;譯有日本漢學著作多種,包括吉川幸次郎《元雜劇研究》、《宋詩概說》、《元明詩概說》,小西甚一《日本文學史》,《平家物語》,松尾芭蕉《奧之細道》等日本古典名著,以及森鷗外《魚玄機:森鷗外歷史小說選》。因致力於譯注日本經典文學,榮獲日本政府頒授「旭日中綬章」。

Be First to Comment