文 / 王惠珍(國立清華大學台灣文學研究所教授)

編按:2022年10月,台灣文學學會已經公布獲第一屆台灣文學學會傑出學術專書獎名單,國立清華大學台灣文學研究所教授兼任所長王惠珍教授以《譯者再現:台灣作家在東亞跨語越境的翻譯實踐》榮獲獎項。《譯者再現》於2020年出版,以採行實證的研究方法,聚焦於「譯者」的翻譯實踐與媒體的關係。全書共分七章,研究對象主要選擇吳坤煌、楊逵、龍瑛宗、鍾肇政、葉石濤、陳千武等台籍「翻譯者」,進行他們翻譯路徑的分析,發現戰前的譯者在日本左翼的報章媒體上,藉由翻譯「代表╱再現」殖民地台灣。(*本文摘自《譯者再現:台灣作家在東亞跨語越境的翻譯實踐》導論,標題為編者擬。)

近幾年筆者一直關注台灣日語、跨語作家們在翻譯領域的文化實踐活動,發現他們在台灣文壇裡除了從事文學創作之外,也經常被當時的媒體主編賦予「翻譯者」(the translator)的角色,然而,這樣的文化身分卻鮮少被論及。在台灣的翻譯知識系譜中,戰後台灣外文學門以英美文學為尊。[1] 「日語」在國民黨的抗日史觀中,被視為台灣人「被奴化」的表徵,但它同時也是台灣民間另一種反國民黨極權統治的知識話語,[2] 東亞文化區域內另一種交流的「共通語」。「日語」在台灣的文化歷史脈絡中,成為與時俱進不斷被賦予多重政治文化意義的語言。目前雖已有研究者關注到日治時期外來思潮譯介的情況,[3] 但論及台灣翻譯知識時,仍多強調來自中國、日本、西方橫向移植的影響關係,以中國五四傳統和歐美文化的翻譯傳播為主,鮮少關注島內縱向繼承的問題。因此,筆者將試圖重新檢視台灣作家的「譯者」身分,釐清他們在實際的翻譯實踐中如何「再現」(represent)台灣。

單德興在〈譯者的角色〉裡定義,翻譯就是語文的再現,而翻譯者就是語文的再現者(representer),薩依德指出知識分子在「代表/再現」他人時,其實也「代表/再現」了自己的觀點,認為「作為再現者的譯者(也是某種意義的知識分子——至少是具備兩種語文知識的人),在代表/再現原作(者)時,其實也代表/再現了自己」。[4] 在台灣新文學的發展過程中,台灣譯者在其中究竟扮演怎樣的角色?他們又面臨怎樣「再現」的問題?戰前日語譯者吳坤煌(1909-1989)和楊逵(1906-1980)在日本左翼的報章媒體上,藉由「翻譯」如何「代表/再現」殖民地台灣?在政權更迭的戰後初期,本土知識分子利用翻譯如何進行文化傳播,和中國知識的再脈絡化?冷戰時期龍瑛宗(1911-1999)等本省籍[5] 譯者如何利用對日的宣傳雜誌《今日之中國》,翻譯「再現」戰後1950、1960年代的台灣當代文學?1970年代之後,跨語世代的譯者如鍾肇政(1925- )、葉石濤(1925-2008)等人在翻譯實踐中如何成為日語世代與中文讀者的中介者(mediator),成為二者之間的溝通者(commuicator)與傳達者(expresser)的角色?他們如何將台灣戰前的日語文學翻譯「重置」(re-place)到戰後當代中文文學的脈絡中,扮演著再脈絡化(recontextualization)的角色(contextualizer)?解嚴後,葉石濤、陳千武(1922-2012)如何將在台日人作家西川滿(1908-1999)的文學以翻譯的形式重新回收到台灣新文學的範疇中,讓西川滿的台灣書寫重返台灣文學場域?

1990年代本土化的潮流已勢不可擋,他們又繼續譯介曾是具有政治禁忌的「在台日人」的文學,這樣的翻譯實踐展現了台灣新文學如何從「幼嫩」、「邊緣」、「弱勢」到走向多元性的歷程。

在翻譯研究的領域中,韋努隄(Larence Venuti)認為盛行的翻譯研究、評論、教學與出版所採用的都是「工具性的翻譯模式」(an instrumental model of translation),即其所謂的「工具性主義」(instrumentalism)。此種模式與主義所重視的是原始文本,基於本質論的思維,預設了原文中有其「不變之處」(invariant),要求在譯文中加以複製或轉移,以期製造出語意上、形式上與效應的「對等」(equivalence),並且傾向於馴化的翻譯策略,盡其可能符合譯入語的風格與成規,強調譯文的流暢性、可讀性與透明性,但卻忽略翻譯過程中的物質性、文化條件、社會背景與歷史脈絡。譯作經常依附在原著之下,漠視譯者的角色與貢獻,譯者隱沒其中,使得翻譯研究在學院中長期處於邊緣位置。[6] 台灣學界鮮少注意譯者的存在,更遑論非學院派的民間「日語譯者」,其文化位置更是邊緣的邊緣,以至於他們的譯業長期受到漠視。因此,當我們重新探討台灣的殖民歷史或後殖民文學譯本時,究竟應該如何看待和評價這群譯者在戰前跨殖民地(trans-colonial)的翻譯活動和戰後跨時代、跨語際縱向繼承的翻譯活動?他們在此翻譯實踐中如何彰顯譯者的能動性(agency)和建構台灣民族文化的多元意涵?希望藉由本書各章節的討論,讓這些「譯者」能夠「再現」(reappear),釐清台灣作家在翻譯實踐上的文化特殊性,及其譯業對台灣新文學發展的歷史意義與文化貢獻。

目前台灣國內翻譯理論多源自於「英美文學」領域的譯介,並運用於文化研究領域的討論而備受關注,翻譯研究甚至成為台灣外文學門的顯學之一。然而,外文學門的研究者大都聚焦在中國清末西學東漸的過程,分析西方文化知識中譯的翻譯現象,並對西方翻譯理論提出質疑和反思。[7] 然而,對於台灣內部因被殖民的歷史而衍生的特殊翻譯現象卻鮮少關注。因此,筆者將反身自照,借鑑這些翻譯理論重新檢視屬於台灣在地的翻譯經驗,進行具有在地性的理論詮釋。

近年來坊間出現數本西方翻譯理論的譯介評論選集,[8] 皆是當前備受學界關注的翻譯理論,發人省思,對筆者釐清台灣翻譯文學的研究議題頗具啟發性。其中的「目的派」之漢斯.弗美爾(Hans J. Vermeer)認為翻譯是一種行動,而行動皆有其目的性,因此翻譯要受目的的制約,譯文好不好在於能否達到預期的目的。「忠於原文」並非是唯一的選擇,而是視其目的而決定選擇哪一種翻譯行動,即「翻譯」、「意譯」、「編譯」或「忠於原文」。戰後跨語作家的翻譯政策,其文化政治的目的性皆鮮明可見,但是在檢閱制度的規訓下,為了不牴觸政治禁忌和規範,譯者必須調整翻譯策略藉以達到翻譯的目的性。

伊塔馬.埃文-左哈爾(Itamar Even-Zohar)認為翻譯文學在文學多元系統中本身亦有其層次。[9] 在台灣的文學場域裡,西方翻譯文學占據了核心位置,日本文學次之,台灣島內日語作家的譯作,經常在讀者欠缺台灣歷史認知的情況下,被誤讀成「中文」作品。另外,台灣跨語作家又多身處於台灣文壇的邊緣位置,因此,「光復前台灣文學全集」成為「長銷」全集自然是可預期的。但,左哈爾認為翻譯文學在塑造多元文學中心部分的過程中,扮演著舉足輕重角色。綜觀解嚴前後台灣民族文化論者,為了塑造台灣多元文化的內涵,譯出台灣日語文學、在台日人的文學與戰前有關台灣原住民、庶民文化踏查的文化成果,藉以挑戰被定為一尊的「中華文化」。1970年代台灣鄉土派文學在台灣文學場域中,處於邊緣弱勢。戰後在這波譯介戰前台灣文史資料的過程中,主流媒體《聯合報》的「聯合副刊」,在論戰後雖亦想參與這個翻譯文學的生產活動,但跨語作家仍仗其語言優勢,主導此項文學翻譯的工程,翻轉彼此的關係建立某種合作關係。到了1990年代本土化的潮流已勢不可擋,他們又繼續譯介曾是具有政治禁忌的「在台日人」的文學,這樣的翻譯實踐展現了台灣新文學如何從「幼嫩」、「邊緣」、「弱勢」到走向多元性的歷程。

另外,酒井直樹也提醒:

國家語言並不是超歷史的統一體,而是經歷了漫長的歷史建構以及社會轉型的過程,牽涉在其中的翻譯的政治社會特質,應該受到關注,因為檢視翻譯的政治面向就等同細察該國家語言的空間分布關係(cartography)以及社會關係。[10]

台灣文學場域中翻譯理論的闡釋,最後還是得回歸於台灣的文化歷史脈絡與翻譯文本之上。

反思台灣的後殖民譯本時,不難發現被視為國家語言(日語/中文)的「國語」在戰後台灣文化場域的翻譯領域裡,因其政治權力消長和社會歷史條件的差異,在社會發展的各個階段中,一再顯現各自的政治性。

1990年代翻譯研究逐漸演變為文化研究、後殖民研究以來,亦受到中文學門研究者的關注,彭小妍在《文化翻譯與文本脈絡:晚明以降的中國、日本與西方》[11] 的〈導言〉中,亦援引韋努隄的翻譯經典《譯者的消失:一部翻譯史》(1995)與《翻譯之醜聞:朝向一種差異倫理學》(1998)其中的「歸化的」(domesticating)和「異化的」(foreignizing)概念,同時肯定1990年代中期因酒井直樹與劉禾的投入,將東亞現代性與翻譯的關聯帶入研究的視野,引起國際矚目,翻譯研究成為「東西比較研究」不可或缺的一環。從該書所集結的論文亦多採東西譯作文本比較研究的論述框架,其中除了分析說明「歸化的」、「異化的」翻譯作品之外,尚出現另一種實難以機械式切割的混雜現象。若反思解嚴前後跨語作家的翻譯實踐,日語原文曾是他們熟悉的文學語言,戰後在國民黨戒嚴體制下才重新學習中文,因此在他們的譯文中不自覺地使用日語漢字語彙,或殘留日語句法的痕跡,這並非他們有意為之,而是跨語世代特有的翻譯文體,非直截了當劃分為「歸化翻譯」、「異化翻譯」足以說明的。劉禾、酒井直樹在美國東亞文化研究領域中,提出有關翻譯的相關論點,對台灣文學研究者具有很大的啟發性。但,兩人的論點主要都是源自於他們想要解決自身的文化母體(中國的現代性和日本近代思想)的問題。然而,台灣文學場域中翻譯理論的闡釋,最後還是得回歸於台灣的文化歷史脈絡與翻譯文本之上。

許俊雅近年來也不斷拓展台灣翻譯文學的研究領域,在其論著《低眉集:台灣文學/翻譯、遊記與書評》收入了分別探討朝鮮作家朴潤元、黎烈文、杜國清、莫渝的翻譯活動的研究論文,藉以凸顯譯者在翻譯實踐中的能動性。誠如〈自序〉所言:「我們都無法拒絕把『翻譯文學』作為20世紀以來台灣文學一個可能的關鍵字,台灣文學史的書寫需要此一部分作為參照。」[12] 因此,她也投入了日治時期台灣文學翻譯文本材料的整理工作,將日治時期「台灣翻譯文學」的發展脈絡分成三個階段:萌芽期(1895-1920)、發展期(1920-1937)、衰微期(1937-1945)。這樣的分期顯然是為了對應台灣新文學史,而將譯作進行線性的分期。但是台灣翻譯文學隨著翻譯者因其自身譯語(中國文言文、中國白話文、台灣話文、教會羅馬字、世界語、日語)的主觀選擇,進而出現多語譯作同時並存的現象,有時實難以線性發展的方式概括之。

另外,由於當時譯作的編譯者未明確標註原文的出處,導致後來的研究者難以掌握譯作與原文之間正確的對應關係,究竟是改寫之作還是譯作?這樣的問題亦出現在部分日語譯作中,例如筆者在第二章梳理楊逵的翻譯實踐時,發現《台灣新文學》刊出部分譯作,是直接從《文學評論》轉載而來或直接重刊的日人譯作,而非為雜誌專題特別翻譯的文本。有鑑於此,筆者在闡釋這些翻譯文本時,將首重譯作原文的出處確認,以期避免產生論述題材謬誤的尷尬。

在「普遍性特殊化」與「特殊性普遍化」的雙向原則下,筆者將試圖在東亞區域的文化空間中,強調譯者的文化身分,以及他們在翻譯實踐中所彰顯的特殊性與普遍性。

在東西文化交涉的論述框架中,無論譯語為何,台灣研究者多側重於西方文學、中國文學、日本文學如何「譯入」台灣,及其對台灣在地文化的衝擊與影響。然而,筆者卻嘗試著眼於台灣日語譯者在東亞如何「譯出」台灣殖民地的文化現況;戰後的跨語翻譯者如何在翻譯實踐中,找到屬於他們的文化協商空間和展現他們文化的能動性。

筆者在探討個別「譯者」的翻譯實踐時,除了部分文本採行「工具性的翻譯模式」(an instrumental model of translation)的分析之外,主要將以「詮釋性的翻譯模式」(a hermeneutic model of translation)進行分析,闡述他們在日本殖民體制與戰後國民黨戒嚴體制、解嚴後的文化條件、社會背景與歷史脈絡下,如何展開他們的翻譯實踐。同時,藉此凸顯「譯者」在選譯、意譯、改譯的文化再生產過程中,他們在面對當時的文化霸權(cultrual hegemony),展現了怎樣的「翻譯的背叛」與追求怎樣的翻譯目的,其文化政治又為何?並將翻譯理解為某種社會文化運動。

翻譯價值的體現,需要經歷過翻譯的生產、傳播、消費等社會化過程,並在此過程中產生了一些社會關係。除了在地的社會關係之外,台灣位於東亞邊陲夾在中國與日本兩股強勢文化匯集的交疊之處,深受兩地文化勢力的影響,進而出現文化的重層性現象。同樣地,在翻譯文學的領域中亦是如此,因而這些譯作與東亞社會文化交涉關係亦值得我們關注。在台灣知識建構整合自我的文化價值體系與文化身分的過程中,文化的「他者」不斷轉換,為求從根本糾正挑戰「他者」對台灣的歷史誤讀與文化偏見時,台灣譯者首先得進行社會內部文化的自我翻譯,因此希望藉由深入探討台灣各個階段的翻譯現象,釐清台灣翻譯文學的特殊性。換言之,在「普遍性特殊化」與「特殊性普遍化」的雙向原則下,筆者將試圖在東亞區域的文化空間中,強調譯者的文化身分,以及他們在翻譯實踐中所彰顯的特殊性與普遍性。

翻譯作為跨語言、跨文化的交流活動,從來就無法擺脫客觀環境條件和社會歷史脈絡,例如《光復前台灣文學全集》的翻譯,若非台灣鄉土文學論戰的推波助瀾,實難立即有效地被整理譯出。誠如韋努隄所言,「翻譯把外來(霸權)文化與本土文化相雜糅從而導致文化變革,在後殖民的狀況下,這不僅要重新把握本土文化傳統的方向,還要重塑文化菁英語言與人民大眾的文化身分。」[13] 鄉土文學論戰之後所出現的這波翻譯熱潮,雖是戰後本土知識青年與跨語作家之間的合作,但他們顯然亦是希望透過翻譯整理將台灣新文學的歷史再脈絡化,建置台灣本土文化的實質內容,召喚台灣本土的歷史記憶與重塑台灣文學的主體性,藉以把握本土文化的發展方向。

在台灣戰後的文化場域中,跨語作家並非全然是立足於追求現代化的軌跡上所進行的翻譯實踐,更大的動機是源自於去殖民(de-colonization)的慾望(desire)。即是,在經歷長期的社會壓抑,在台灣主體化的建造工程中,譯者希望藉由翻譯活動積極地回應這個慾望。同樣地,劉禾探討跨語境翻譯而創造國民性概念的現象,提到翻譯並不是外來思想與語彙傳遞,而更是本地自發創造意義的活動。[14] 但,對台灣跨語作家譯介的客體知識語彙並非全然是「外來的」,因戰前的殖民地教育他們早已將日語內化成為自我知識體系的一部分,為了去日本殖民的歷史汙名,「翻譯」卻成為他們「在地自發創造意義」的文化實踐活動。

劉紀蕙則關注譯者主體的「心」,她認為翻譯並不是外地的活動,應是屬於在地之論述,或可稱之為在地化干預(local intervention),也就是體制化過程中涉及以本地為基礎之論述構成、選擇、詮釋、播散與再生產的問題。翻譯者是具有能動性的主體,可以主動選擇與再次製造一個新文本。但是,這個「能動性」早已被架構在一個特殊的主體結構與歷史條件中。無論是具有意向性的翻譯行為,或是屬於非意向性的誤讀、改寫,都受制於被給定的歷史文化與社會脈絡。我們必須先討論此「主體」是在何種知識脈絡與感知體系之下被建構的,以及此「主體」受到何種機構性及論述性的暗示與鼓勵,才能夠具體定義「能動性」的屬性。[15] 同樣地,這群台灣譯者在1970年代末之後,之所以進行一連串的翻譯實踐活動,都與戰後台灣文化主體的建構有其密切的關係。在此過程中也具體地展現了譯者主體的能動性,將「譯」聲化作「異」聲,作為對抗黨國文化主流意識的存在,戰後台灣日語文學在轉碼的過程中生產出另一類型的後殖民譯本。以下試以這幾位譯者在東亞區域裡,如何進行跨語越境的翻譯實踐活動為例,進行討論。

目前的研究者比較關注台灣日語、跨語作家的創作活動和作品分析,較少關注他們的「譯者」身分和翻譯實踐。因此,本書試圖釐清他們在東亞的文化場域中,如何藉由「翻譯」實踐進行空間性的橫向交流;在台灣內部重層的殖民歷史關係中,進行歷時性的跨時代跨語的縱向繼承。在每個時代的譯本出版都有其各自的歷史語境與生產條件,本書將爬梳報紙副刊、雜誌、作家個人的日記等一手文獻史料,進而進行實證歸納,希望讓這群島內非學院派的日語譯者的文化貢獻能受到該有的重視和評價。

本書除了借鑑各家的翻譯理論之外,亦援引侯伯.埃斯卡皮(Robert Escarpit)文學社會學[16] 中「生產」的概念,釐清譯作的出版傳播情況。因為翻譯者進行譯作產出的過程中,除了考量當時的國際思潮和社會情勢之外,雜誌、報紙副刊主編的編輯方針也直接影響譯者的選材。另外,譯者在出版印刷的資本市場中並非全然處於被動狀況,他們亦會先投石問路,先在報紙副刊中刊出後再集結成冊,最後委由出版社出版,延續譯作的影響力,建立符合出版市場生產操作模式。假若譯作題材不合時宜引發論爭,譯者也會選擇適可而止。在本書所選定的這些個案研究中,不難發現台灣譯者在譯作的生產過程中,他們雖未能掌握主流媒體和國家出版資源,但仍鍥而不捨地利用民間有限的媒體和出版資源,展現高度的文化能動性。以宣揚台灣文化的主體性為目標,展現文化抵抗的翻譯策略。

戰前的台灣日語作家利用日語媒體在東亞文化界進行跨域翻譯,藉由翻譯在日語帝國中輸出「台灣知識」。戰後的省籍跨語世代則積極學習中文,成為島內日語作家與中文讀者的橋梁,扮演台灣文化傳燈者的角色。但,台灣的翻譯知識與政治權力一直存在微妙的關係,例如:美援與台灣美國文學的譯介關係,[17] 在台灣戰後譯本生產中,展現翻譯的政治性。跨語作家們也不斷以翻譯為手段,清理台灣殖民地經驗,進行後殖民譯本的生產,以翻譯作為另一種去殖民的方法,藉以累積台灣文化民族主義的論述資源。

簡而言之,本書將首先採行實證主義的研究方法,釐清譯作的原文出處與版次的差異性等基礎性比較研究。其次,將研究的重點聚焦於「譯者」的翻譯實踐活動與「媒體」的關係,關注譯本生成的歷史條件與文化環境,參閱西方翻譯理論的觀點,藉以深化議題的討論。從1930年代到1990年代挑選幾位具代表性的台灣「翻譯者」,進行他們翻譯的路徑分析(path analysis),釐清他們譯作生產的社會脈絡(context),及他們與時俱進,如何透過翻譯實踐轉換他們的文學能量,展現各自的文化能動性。

[1] 王智明,〈文化邊界上的知識生產:「外文學門」歷史化初期〉,《中外文學》41卷4期(2001.12),頁177-215。

[2] 「從未如此認真學習日語/終戰後(高瘦叟)」(頁71)、「一聽到我口中哼唱著日語歌,立即罵我「奴隸根性」(王進益)」(頁73),轉引自黃智慧,〈台灣的日本觀解析(1987- ):族群與歷史交錯下的複雜系現象〉,《思想》14期(2010.01),頁53-98。

[3] 鄧慧恩,《日治時期外來思潮的譯介研究:以賴和、楊逵、張我軍為中心》(台南:台南市立圖書館,2009)。

[4] 單德興,〈譯者的角色〉,《翻譯與脈絡》(台北:書林出版社,2009),頁19。

[5] 中華民國政府接管台灣後於1947年5月起普發國民身分證,其中設有祖籍欄,台灣省出身者,稱之為本省人,其他省籍者稱之為外省人,直到1986年官方為消弭省籍問題加強島內團結才廢除祖籍欄。本書將沿用「本省」、「省籍作家」等歷史名詞,以期更貼近當時的歷史語境。

[6] 單德興,〈朝向一種翻譯文化——評韋努隄的《翻譯改變一切:理論與實踐》〉,《翻譯論叢》8卷1期(2015.03),頁146。

[7] 彭小妍主編的《文化翻譯與文本脈絡:晚明以降的中國、日本與西方》(台北:中央研究院中國文哲研究所,2013),頁11-20。邱漢平的〈在班雅明與德勒茲之間思考翻譯〉,《英美文學評論》25期(2014),頁1-27。

[8] 例如:陳德鴻、張南峰編譯,《西方翻譯理論精選》,(香港:香港城市大學,2000),許寶強、袁偉選編,《語言與翻譯的政治》(北京:中央編譯出版社,2001),張上冠主編,《橘枳之間:西方翻譯理論再思與批判》(台北:臺灣商務印書館,2015)等等。

[9] 陳佩筠,〈翻譯中的差異與空間概念〉,《橘枳之間:西方翻譯理論再思與批判》(台北:臺灣商務印書館,2015),頁121。

[10] 陳佩筠,〈翻譯中的差異與空間概念〉,同上。

[11] 彭小妍,〈導言〉,《文化翻譯與文本脈絡》,頁3-4。該書主要是彭小妍與李奭學於2006至2007年執行中央研究院先導計畫「文化翻譯與文本脈絡:晚明以降的中國、日本與西方」的國際合作成果的研究論文集。

[12] 許俊雅,〈自序〉,《低眉集:台灣文學/翻譯、遊記與書評》(台北:新銳文創,2012),頁1。

[13] 陳永國,〈代序:翻譯的文化政治〉,《翻譯與後現代性》(北京:中國人民大學出版社,2005),頁13。

[14] 劉禾著,宋偉杰等譯,〈第二章 國民性話語質疑〉,《跨語際實踐:文學,民族文化與被譯介的現代性(中國:1900-1937)(修訂譯本)》(北京:生活.讀書.新知三聯書店,2014),頁73-107。

[15] 劉紀蕙,〈「心的治理」與生理化倫理主體〉,收入彭小妍,《文化翻譯與文本脈絡》,頁271。

[16] 侯伯.埃斯卡皮(Robert Escarpit)著,葉淑燕譯,《文學社會學》(台北:遠流出版公司,1991)。

[17] 單德興,〈冷戰時期的美國文學中譯——今日世界出版社之文學翻譯與文化政治〉,《翻譯與脈絡》(台北:書林出版社,2009),頁117-158。

延伸閱讀:

撒旦墮落的故事,成為對抗極權的詩文:密爾頓《失樂園》的歷史背景與意義

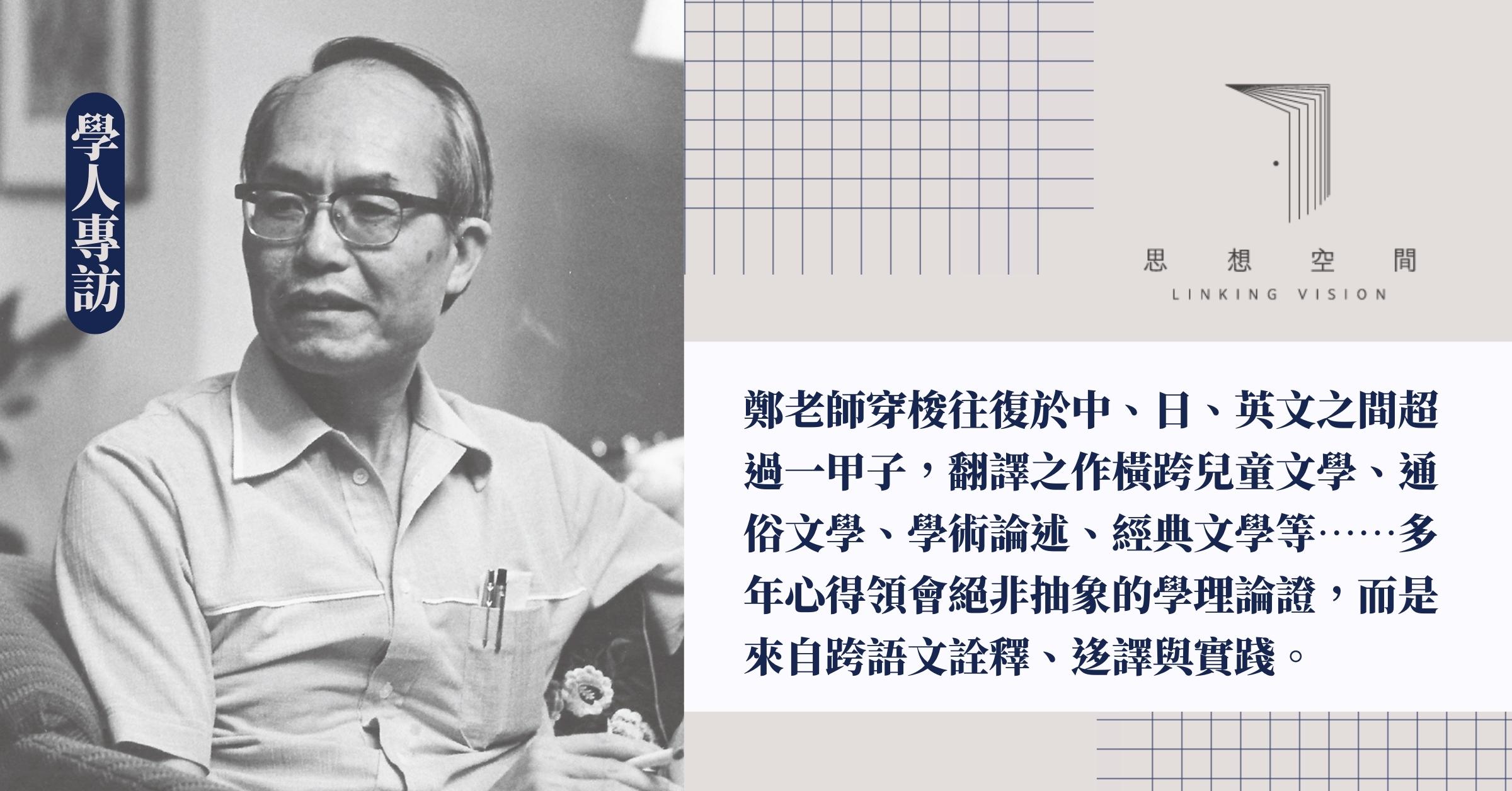

【學人專訪】單德興:中日文學之間的擺渡人──鄭清茂教授訪問記

【普魯斯特冥誕】安德烈.莫羅亞:如何在肉身與精神痛苦中「追憶似水年華」

| 閱讀推薦 |

台灣台南人,日本關西大學大學院文學研究科中國文學博士,現任國立清華大學台灣文學研究所教授兼任所長,曾任教靜宜大學台灣文學系。專長為龍瑛宗文學研究、台灣殖民地文學、東亞殖民地文學比較研究等。著有《戰鼓聲中的殖民地書寫:作家龍瑛宗的文學軌跡》(2014)等。

Be First to Comment