文/林雪虹(思想空間專欄作者)

我們這些外國人總是容易多愁善感。我們輕易就會沉浸在對往昔的追憶之中。之於我們,從前與現在不只是關乎時間而已。當我們回憶起從前時,我們對所在的感知變得異常敏銳。我們能聞到某條街道的氣味,能感受到曝曬在赤道的日頭下的刺痛感,耳邊會響起宣禮塔的召喚和混雜著幾種語言的交談聲。一切恍如隔世。於是我們在往事中重新出發,不時回過頭來審視、重塑自己的生活,試圖賦予它更美好、深重的意義與價值。

信仰上帝的人很容易被這樣的話觸動、激勵——「舉目向田觀看,莊稼已經熟了,可以收割了。」他們深信「流淚撒種的,必歡呼收割」。在他們眼中,世界是福音的禾場,亦是深淵,是哀鴻遍野的埃及,無數的靈魂正等著他們去拯救。他們所經歷的生活,那些歡樂、悲傷、試煉與苦難,沒有一樣是虛無、毫無緣由或意義的。

許多年的每個禮拜日,我是在教會裡度過的。我在教會的托兒班認識了露絲,當時我們都在托兒班服事。我認識露絲的時候,她的丈夫還沒有離開她。不過那個男人從來沒有在教會出現。就像那些陪同丈夫來到這個國家的韓國太太,露絲的裝扮講究又得體——熨燙平整的洋裝、絲質圍巾、平底鞋,還有略紅的唇膏和亮麗的齊肩短髮。但其實露絲是韓裔美國人,六歲那年隨同父母移居加州,因此能說流利的英語。在這個擁有兩千多個信徒,每週日舉辦七種語言的主日崇拜,但首要語言仍然是英語的國際教會裡,無疑她比那些韓國太太都更自信和游刃有餘。

我打各種零工。家庭教師,咖啡館侍應生,校對員,編輯,翻譯。在露絲的丈夫剛離開她的那幾天,我在她的家當保姆。我照顧他們五歲的兒子盧卡斯。我接盧卡斯放學,陪他看電視和玩耍,督促他寫作業(不過就是為獅子、宇航員上色,做「連連看」之類的),準備點心,看著中文家教給他上課,最後和他一起等媽媽下班。

他們的公寓坐落在清幽的小區裡。那裡有一片湖、遊樂場和散步的小徑。小區旁邊有意大利餐廳和婕妮璐。婕妮璐是連鎖進口超市,是外國人和新興中產階級採購食物的地方。我記得離開他們家的那個晚上,我口袋裡揣著近一千元的薪水,在超市裡轉悠了很久,最後買了和露絲飯桌上的那罐一模一樣的花生先生什錦堅果。

從前我並不知道婚姻會使一個女人改變這麼大,這麼多。失去婚姻也一樣。露絲強擠出笑容來給我開門。客廳裡到處都是玩具。她的臥室門敞開著,床上和地上都堆滿了衣服。那天幼兒園放假,盧卡斯正穿著睡衣躺在沙發上。露絲在廚房為我們準備了一大盤鬆餅。她一邊匆忙地收拾東西,一邊囑咐盧卡斯各種事情。盧卡斯懶洋洋地辯駁、討價還價。最後露絲忍不住用韓語對他吼了起來。

一整天陪著一個聰明、精力無比旺盛的男孩可不是件輕鬆的事。你得比他聰明和狡猾。你得學會如何使用仿真突擊步槍(襲擊敵人時一定要大喊「砰」或「咻」)。你得知道如何在三分鐘內將一輛彼得比爾特379變成擎天柱,然後再把它變回來。你得像個雜技人那樣把自己塞進充當碉堡的紙箱裡。任何事都可能成為一場比賽。更重要的是你要知道該怎樣和男孩談論他那突然消失的父親。

我原以為我會碰到這個難堪的局面。並沒有。房子裡沒有男人的照片。一點他曾經在這裡生活的蛛絲馬跡都沒有。是啊,換做我,我也會這樣做。

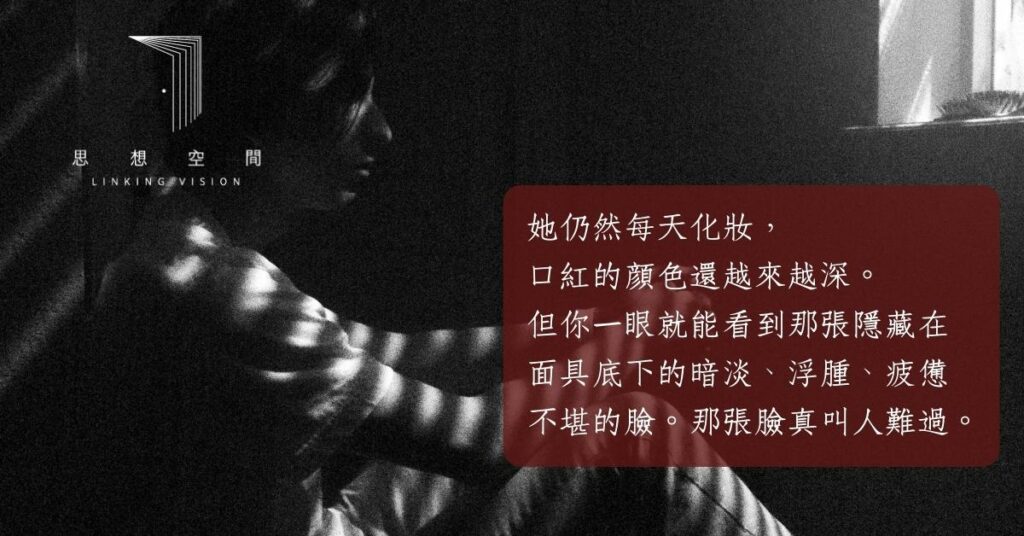

露絲的樣子仿佛在一夜之間就變了。她仍然每天化妝,口紅的顏色還越來越深。但你一眼就能看到那張隱藏在面具底下的暗淡、浮腫、疲憊不堪的臉。那張臉真叫人難過。

然後它就這樣悄悄地遁入永恆,成為瑪利亞 · 拉森式的永恆時刻。

這張臉被封存在電腦裡許多年。那是一張合影,有剛結婚不到兩個月的夏木和我、露絲、盧卡斯,還有幾個我不認識的人,那些被稱作「我的中國朋友」的善良、友好的中國人。從大家的穿著和玻璃窗上的雪花貼紙可以知道那是某個冬天晚上。角落的食物和盤子使你想起那是一次聖誕節聚會,露絲笑容滿面,終於放鬆下來,想給自己和盧卡斯一個不一樣的聖誕節,一次重生的機會。

幾個月後,露絲帶著盧卡斯離開了中國。她成了宣教士,先是去了印度和印尼,最後來到埃及的十月六日城。十月六日城距離開羅市中心三十二公里,在驅車前往開羅的途中能看見吉薩金字塔群。偶爾露絲會在夜晚穿越遼闊無垠的沙漠。遠處的燈火使她想起《詩篇》中的那句詩,「你的話是我腳前的燈,是我路上的光。」她會想起從前的日子,對時過境遷後的新生活感到不可思議。

如今照片中的男孩已經長大。我們也正在漸漸老去。單親家庭和宣教生涯的艱苦使露絲衰老得很快。我自己的生活也舉步維艱。為什麼我要訴說這一切?這又有什麼意義呢?那些我所知道的外國人,每個人都背負著自己的過去來到這片土地,這是「新大陸」,神秘又迷人。這裡有光鮮、空洞的虛假生活,是索多瑪與蛾摩拉。露絲不一樣。她的過去就在這裡。仿佛這裡才是她真正開始的地方。

* 文章原題為〈入埃及記〉,標題為編輯擬。

延伸閱讀:

林雪虹:奈保爾去世時,我正在讀他的《抵達之謎》

【鴨巴甸讀書札記】如始終還是會煙消雲散 ——《迷失的摩登:香港戰後現代主義建築25選》的意義所在