* 原文題為〈抵達遠方:讀奈保爾的《抵達之謎》〉,標題為編輯擬。

奈保爾在逐漸衰敗的莊園里也經歷了病痛,他的身體和莊園一樣面臨著衰頹。漸漸衰老的軀體喻示著他在莊園里所度過的漫長歲月。

文/林雪虹(作家,馬來西亞華裔,現居北京)

奈保爾去世時,我正在讀他的《抵達之謎》。我喜歡這種巧合,並視之為一種意味深遠的啟示和撫慰。它們總是帶有神秘主義的色彩。我在初冬時買下這本書,將它放在卧室的書堆里,偶爾讀一讀,直到秋天才終於將整本書讀完。這段時間里,我們經歷了季節的更迭、幾次短暫的旅行以及四個親友的死亡。生活總是變化多端。

當我試圖尋求心靈的平靜和重建生活的秩序時,我會翻閱《抵達之謎》和梭羅的《瓦爾登湖》。當初我買下這兩本書時的用意是如此明確。事實證明它們的確給我帶來無數個沉靜的午後和夜晚。

奈保爾在索爾茲伯里住了很長一段時間,可能有二十年那麼長。索爾茲伯里位於英國西南部的威爾特郡。除了出差、購物、散步和旅行,他其餘的時光都是在租下的那間小屋裡度過的。小屋在一個河谷中,在一個殘敗的莊園里,房東是一個沒落的英國貴族的後裔,患有抑鬱症(中產階級的疾病!),長年離群索居,他那肥胖的身軀偶爾會出現在莊園里。

這是一個憂傷的地方和故事。奈保爾以簡潔和準確的描述敘說了他在莊園的生活和所見證的世事變遷。起初,一切看起來是沉悶和一成不變的。抵達小屋後的前幾天陰雨綿綿,他甚至看不出自己身處何方。他感到緊張和陌生。一場大雪過後,他開始構建出周圍的景象,看見了野兔、草地和像森林的果園。後來他開始出門散步,看到了傑克的花園、農舍、廢棄的農場建築、山毛櫸樹林、濕草甸、埃文河、丘陵和巨石陣。生活由此展開。

緊隨著而來的是死亡。先是傑克岳父的死,然後是農夫傑克病逝、經常到莊園的房東的遠方親戚艾倫的自殺、莊園的管家菲利普斯先生的猝死,最後是奈保爾回到特立尼達島參加妹妹薩蒂死後幾天的宗教儀式。山谷的季節更迭、萬物的生死循環以及莊園的人事變遷(舊人離去,總是有新的人到來)和這些死亡事件相互映照。一切在變化之中,而死亡是永恆不變的主題。

我總是想象自己住在像索爾茲伯里的山谷那樣的地方。很快我便想起我們從前在金臺西路的房子。那也是一間租來的小屋。那是我們在北京的第一個住處,因此它充滿了既苦澀又甜美的深刻意義。我們不會回到那裡生活,那兒的蟑螂簡直和南方的蟑螂一樣可怕。但我會深深懷念房子前的那個絲瓜棚和窗前的那片菜園。園子里有一棵石榴樹,玫紅色的石榴花總是在不經意間綻放。

奈保爾在逐漸衰敗的莊園里也經歷了病痛,他的身體和莊園一樣面臨著衰頹。漸漸衰老的軀體喻示著他在莊園里所度過的漫長歲月。光陰悠長得足以使一個人衰頹和生病,並開始不斷地回憶起年輕時的歲月。他回憶起一九五零年那次難忘的旅程,那時的他即將十八歲,是一個躊躇滿志的少年人,帶著他堅定的作家夢離開特立尼達,隻身前往英國。

旅程漫長而新奇,同時也充滿了恐慌、羞辱感和孤獨感。少年人從西班牙港乘飛機到波多黎各,在紐約待了一夜(冒險),翌日便乘船去英國。

對維多(奈保爾的家人對他的昵稱)來說,這無疑意味著自由與新生。他深信自己將一去不復返。

從島到大陸,維多拋棄和看見了什麼?從前,特立尼達島只能使我想到陽光和沙灘。這種貧瘠、刻板的印象是從我所認識的一個牙買加女人那兒獲得的。這個叫娜妲姬的女人在北卡羅來納州定居,偶爾會在臉書上給我捎來問候,告訴我她又回到了她的祖國牙買加,正坐在海邊曬太陽。

那麼紐約呢?我沒有去過紐約,所有關於這座城市的或美好或糟糕的印象都是從電影和文學作品中得來的。我猜想那是個神奇而偉大的城市。抵達紐約的第二天,奈保爾坐在十九區第七大道的惠靈頓酒店裡用酒店贈送的信紙給家人寫信。他稱紐約為一座「奢華和頹廢並存,不可思議」的城市。抵達紐約使他真正踏入西方世界。他買下了生平第一份《紐約時報》(夏木初次去美國時也這樣做了!),還有生平第一次一直被人稱呼為「先生」。

一份島國獎學金將維多從特立尼達島帶到了英國,從此改變了他的人生。異鄉生活使他得以重新認識自己。他在〈旅程〉這一章里如此寫道:

「對我而言,有了作家的天賦和自由,同時也要承受寫作生涯的艱苦和失望,要背井離鄉;承受了那種失落以及沒有屬於自己的地方的現實,但也在威爾特郡開啟了第二段生活,彷彿是第二個幸福的童年。」

我對此感同身受,彷彿我也能從中窺見自己的命運。它喚醒了深藏在我心中的一些記憶片段。當年我也是因為獎學金才來到中國的。我從半島來到大陸,抵達的第一個城市是北京。那只是一座過渡的城市。飛機在這里降落,然後一輛汽車將我帶到了我即將在那裡生活的另一座城市——天津。

陰霾的天空、黃土地、灰突突的房屋、一片又一片的樹林(枝葉並不繁茂),那是我對北京的初次印象。我還看到了成群的綿羊,那情景彷如童話世界。我大驚小怪,差點嚇到了司機。使我驚訝的不是成群的綿羊,而是已經八月末了,綿羊身上的毛不僅如此髒,而且還那麼厚,那麼沉甸甸。天氣這麼熱!

途中,我們去了趟公共廁所。所有廁所都沒有門!我記得從書上讀到過這個事實,人們也告訴我了,但我還是措手不及。我向隔壁的女人借雨傘,她沒有說話,只是一臉不解地望著我。看來人們所說的這里的女人上廁所時都會帶雨傘這件事並不是真的。沒有人用雨傘或其他什麼東西遮擋廁所的門。

這也是不可思議和有趣的城市冒險!

讀完《抵達之謎》的那個午後,我出門散步,還和夏木一起去住所附近的印度餐館吃了一頓豐盛的晚餐(充滿儀式感的一餐!)。那家印度餐館有一個簡單而直截了當的名字——恆河。這輕易地讓人聯想到遙遠國度的那條聖河、聖河邊的凈化儀式、香煙裊裊及漂浮在河面上的屍體。就像畢司沃斯先生一樣,我們吃米飯和咖喱,自嘲說這真是窮人神奇至極的美食,僅僅是最簡單的米飯和咖喱汁,那也足以和夾餡雞或東坡肉媲美,甚至更加誘人。

回到家後,我開始讀《奈保爾家書》。我坐在「小旅館」里淚流滿面。我果然找到了那封維多在紐約給家人寫的信。其實那封信主要是寫給父親西帕薩德 · 奈保爾的。西帕薩德只活到四十七歲,臨終時還對出版自己的第一部小說念茲在茲。他這輩子最大的夢想是成為一名真正意義上的作家。

老奈保爾的遺願後來實現了。他離世後十四年,他的短篇小說集《古魯德瓦的冒險及其他故事》終於在英國出版。

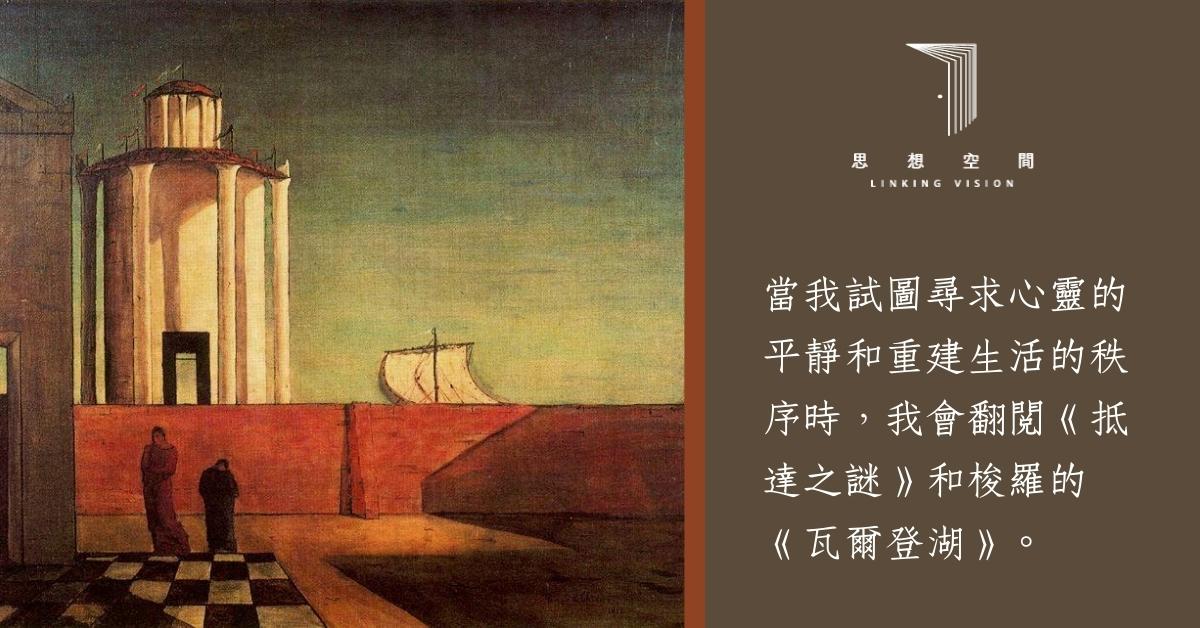

他的兒子走得更遠,甚至已經遠離我們而去。如今維多已抵達更遠的遠方。那是一個謎一樣的世界,我們對之可以說是一無所知,就像那幅當初深深吸引維多,名字就叫《抵達之謎》的畫一樣。對了,《抵達之謎》的書名便是從那幅畫而來的。那是義大利超現實主義畫家基里科的畫,為這幅畫起名的是法國詩人阿波利奈爾。畫中有一個碼頭,有兩個穿得嚴實的人,其中一個也許是剛剛到達的人。奈保爾說這幅景象荒涼而神秘,傳達了抵達的神秘。那兩個人從哪裡來?他們身處何方,又將去往哪裡?

Be First to Comment