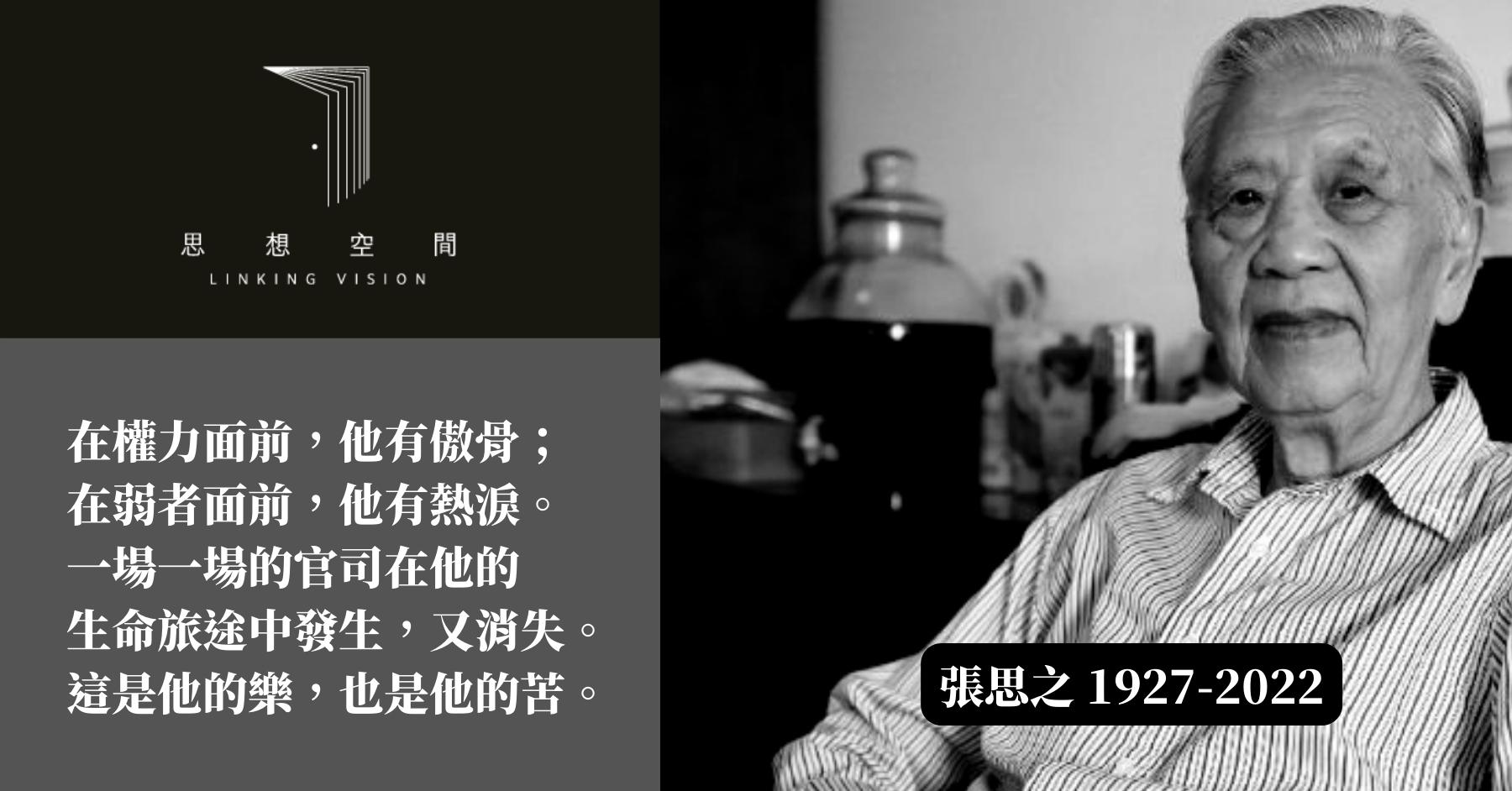

章詒和:成也不須矜,敗也不須爭——「律師的良心」張思之

被譽為「律師的良心」的中國律師張思之,於2022年6月24日辭世,享壽95歲。張思之生於河南,是1949年後新政權第一批法官,後轉行為第一代律師……

被譽為「律師的良心」的中國律師張思之,於2022年6月24日辭世,享壽95歲。張思之生於河南,是1949年後新政權第一批法官,後轉行為第一代律師……

近東神話的海怪利維坦,自霍布斯在1651年出版同名政治學作品後,由宗教領域進入了政治學人的世界。為何在芸芸眾多的怪物中,利維坦不斷會被視為與政權相關呢?當中……

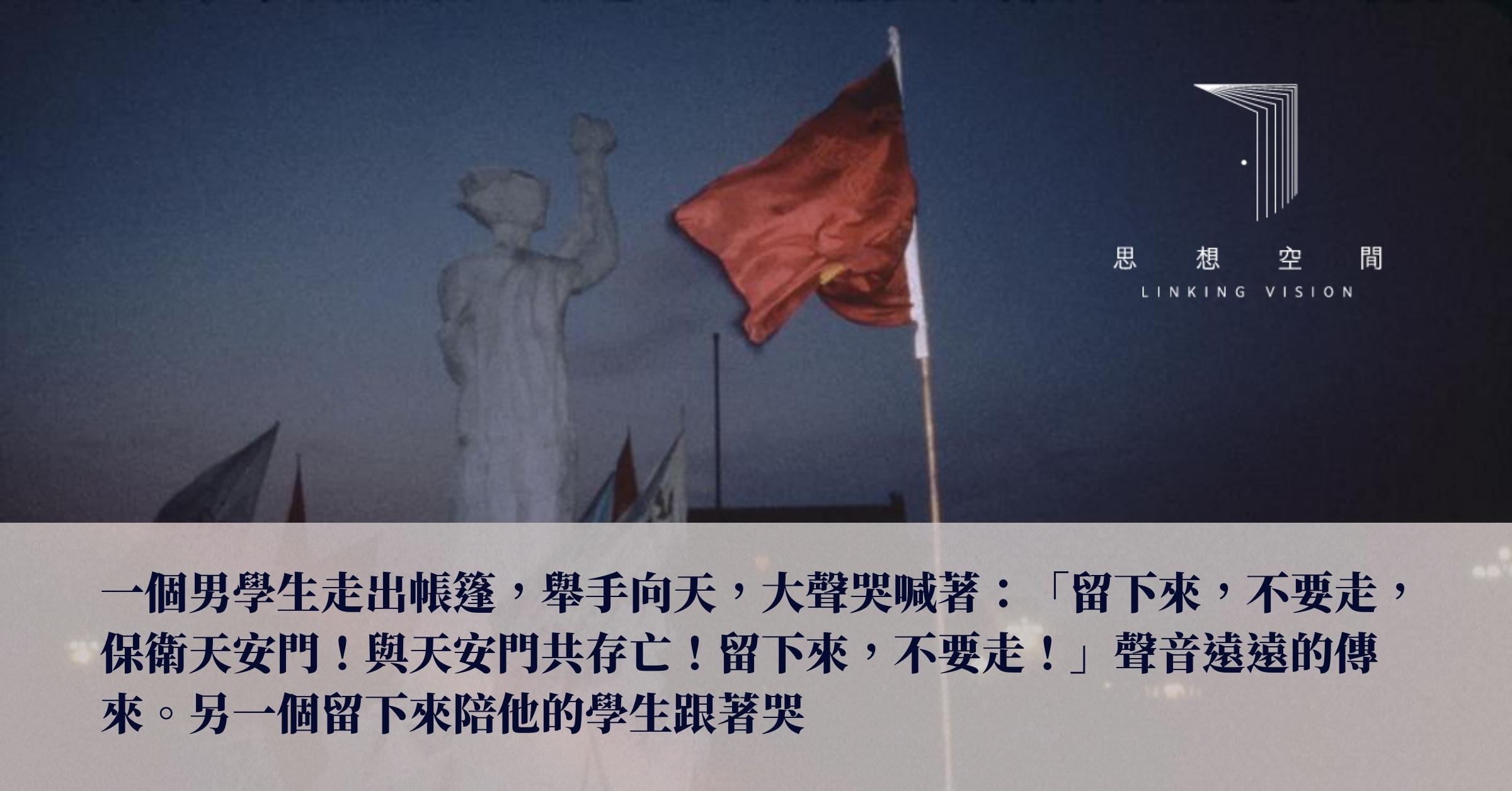

1989年6月4日凌晨,楊渡在目睹長安大街解放軍對北京平民開槍後,由地陪帶領回到飯店,其後與另一位台灣記者徐宗懋會合並重返天安門廣場,記錄下廣場黑夜發生的事情。

外送員的勞工權益由誰來保障?如果外送途中受傷或發生事故,又是否能夠取得合理的賠償呢?「致誠勞動者」研究員,從外送員受傷事件開始,挖掘出一部外賣平台進化史。

2022年3月19日,台灣敦煌學專家鄭阿財及楊明璋就台藏的敦煌卷子進行了座談,兩位教授因此從台藏《敦煌卷子》的流浪故事談其出版意義。

回顧近代史學史,歷史學作為一門發展數百年的現代學科,始終充滿著自我質疑,滿佈著各樣的「危機」。這些危機有些來自學術內部,譬如人文學科之間的競逐,或者像上世紀末來自後現代的質疑,直接挑戰史學研究的「真實」。有些危機則來自外部,質問這樣專注於過去的學問,到底有什麼實質的效用?

許多年前,我帶著我的丈夫夏木(當時我們還只是情侶,而且都是學生)回馬來西亞旅行一個月。我記得那是北京的盛夏,在馬來西亞正巧是伊斯蘭教徒的齋戒月。那是夏木第一次去馬來西亞。

2021年12月13日,國立交通大學社會與文化研究所邀請到了密西根大學歷史與人類學博士蔡秀敏,以「成為馬來世界的華人:殖民、移民與新加坡歷史」舉辦講座,談及對於「華人離散」論述的質疑與反思……

二二八事件常被看成台灣民族主義的濫觴;發生在其後的白色恐怖,則讓悲情與壓抑的情感結構,成為幾個世代台灣人對戒嚴統治的記憶。如何讓這些創傷歷史,成為人們可檢討、反省、思辨與學習的資源?我認為需要透過開放對話……

作為轉型正義的後進國家,過去台灣因為國民黨長期一黨獨大,民主政治發展無法透過轉型正義的推動,來為公民社會的人權法治基礎打底,也沒有機會將以「三民主義」為尊的憲法,改為以普世價值「人性尊嚴不可侵犯」為尊的現代國家憲法。