文/劉璧嘉(國立中央大學亞際文化研究碩士)

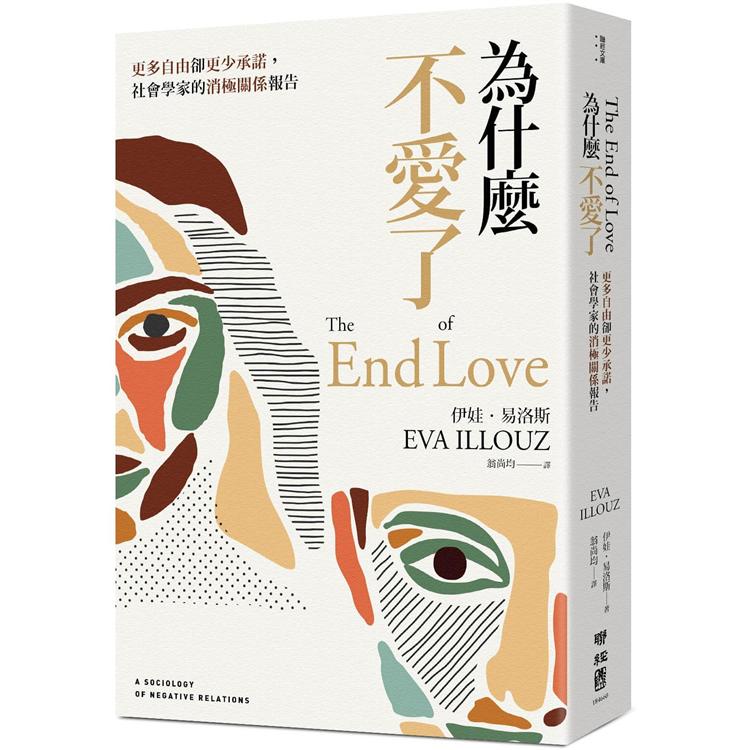

編按:情人節將至,有人相愛,有人相離。思想空間趁此時機,與讀者一次反思「為什麼不愛了」,從社會學視角重新看待現代親密關係中的種種疑問。青年學者劉璧嘉撰文回應2021年聯經出版的伊娃.易洛斯(Eva Illouz)著作《為什麼不愛了》中譯本,從切身經驗對性自由的想像提出質問——「好聚好散」,可能嗎?

紀登斯(Anthony Giddens)的《親密關係的轉變——現代社會的性愛慾》是探討現代性和親密關係的經典著作,也是他的現代性三部曲中最奇招突圍的一本。1992年,Giddens 預言說,隨著現代性的發展,親密關係在脫離宗教及傳統的束縛後,將會朝向「純粹關係」(pure relationship)發展,成為現代人自我所有權的終極表達。

「純粹關係」並不是什麼複雜難懂的哲學概念,更直白地說,就是一種「合則來不合則去」的、建立在自由主義契約精神上的關係模式,是為親密關係民主化的最終樣態。那什麼叫親密關係民主化呢?Giddens對民主的定義跟隨了自由主義的範式,放到親密關係的語境中,可被理解成是個體會在自由意志下,透過協商和溝通,去實現關係中的平等及相互尊重。雖然在當時,Giddens 就預言說,這種純粹關係依然會帶來主體的不確定性(例如難以締造長期關係、關係中沒安全感、感到焦慮等),但總體來說,他用了比較中性的方式來評論這種親密關係的轉變,對現代性也比較是持不批評的態度。Giddens的「純粹關係」因此成為了一種值得期待的願景。

約砲之時,除了記得帶備安全套以外,是不是還應該問,關於親密關係,我們還有什麼空間、去要求什麼?

三十年後,易洛斯回應紀登斯

三十年過去了,現代人的親密關係實際情況如何?到底 Giddens 說對了什麼,又說漏了什麼?伊娃·易洛斯(Eva Illouz)的《為什麼不愛了》(The End of Love)就像是《親密關係的轉變》的中期報告那樣,對 Giddens 來了個考績審查。

當今(以歐美現代性為主導)的人際關係與親密關係變成什麼樣子,你我心中有數吧……現代性的福音——也就是資本主義和民主化——為世人帶來了 Tinder。但 Tinder 帶來的並不是「純粹關係」,這類約會 APP 所推動的性自由化和關係自由化,也沒有帶來「關係的民主化」,大家純粹就是比以前更容易找到打砲對象而已。當主流聲音幾乎一面倒的在慶祝更便利迅捷的 hook up 和 casual sex 時,Eva Illouz 決定「唱唱反調」,說說看「性自由化」的問題。

但別誤會,她不是從保守主義或道德主義的起點去批評「自由」,而是從社會學和歷史學的角度,提出我們對「自由」的想像是如何被限制為只剩下「消極自由」。Illouz做的,不是要做出道學式的否定,而是給當下「民以爽為天」的輿論氣氛按下一個「停頓」鍵,以帶出更多反思:約砲之時,除了記得帶備安全套以外,是不是還應該問,關於親密關係,我們還有什麼空間、去要求什麼?

二十歲,我的「鬼沒」情人

在這裡先說個小故事,這是我的小故事,但也可能是你的小故事。

大概就在二十多歲大學剛畢業的時候吧,我經歷了一段很深刻的「關係」。加上引號,是因為說這是一段「關係」嗎?我說不清是還是不是…….

我和K君是在某場樂隊演出認識的。在幹上彼此之前,我們曾是同溫層的好友,分享著相似的政治理念和音樂喜好。一開始,我們的相處大體追隨著「朋友」的腳本:聊天、喝酒、聊天。直到某一次我們聊晚了他很自然地留宿我家後……由於家裡也只有一張床,我們也就很「自然」地睡在一起,並且很「自然」地幹了起來。

這種邂逅後來變得有了固定的頻率:可能是一個月一次,並追隨著一定的「朋友」腳本展開。他也會禮貌地帶一些禮物,作為來朋友家作客的藉口——無論是分享從樓下便利店偷來的巧克力、廉價啤酒或者是一點好不容易得來的大麻,我們依然小心翼翼地先從聊天開始,然後開喝,然後聊天,然後喝醉,然後「不小心」幹了起來。

不過,這相處很快就變得失控。從某天開始,他不再接我的電話,不再跟我講「朋友的話題」;但在性上、在身體的相處上,我倆卻是越玩越瘋。我們的性嘗試大膽而危險,卻也越來越沒有基本的「禮貌」可言。而且,他來敲我家門的密度也開始難以捉摸:有時候是每天來,有時候是兩個月來一次,但總是在深夜、在沒有什麼通知的前提下。我眼看著我們的友情逐漸變質成無以名狀的模樣——失去關係的規範、相處腳本、和互動的確定性。我只知道,只要他深夜來來敲門了、而我開門了、他進來了,接下來的一切,似乎就只應該被看作是順理成章。

我並不是那種苦情兮兮地想要當他女友的女生,甚至不是那種迷戀關係腳本、要求要有名份要情人節收花收巧克力的人,但我也無法安於他的說法——「只去享受當下的真實與相處」。我祈求與他重寫一個屬於我倆的腳本——叫它為「開放關係」也可、「多元關係」也罷——但是是一個可協商及定義的關係;但我卻始終擔憂著這個積極的釐清,會把渴望輕盈關係的他給嚇跑。

我於是只能像囤積症那樣堆積及數算我為他做的點點滴滴,不論好壞,只為有什麼真實的依據去認證我們關係的存在。這些囤積的點滴,包括了去為他嘗試我不太喜歡的性遊戲、為他付房租、為他和女友付醫藥費……但由始至終,我們的關係都沒有被他認可為是什麼。而由於我們的「關係」始終沒有開始,它的終結也就更顯得難以言喻,總之有一天他就消失了。英文「ghosted」一詞用得好,他「鬼沒」了。

這種安慰難道不就是示意說要我「解放自己」,才有資格被確認嗎?那這種「玩得開」、「性解放」,難道不又是兜兜轉轉讓自己被客體化嗎?

說好的性解放呢,為什麼我還是崩潰了?

他的人間蒸發讓我崩潰了很長的一段時間。在那段崩潰中,我聽過很多「善意」但使我難以忍受的「安慰」。這些話又分兩種。第一種是「就是因為你這個樣子,他才要避開你」。我的難以忍受一方面是惱羞成怒:說穿了,其實那一年來我內心就是曾渴望著可以跟他有明確的關係,卻又因為膽怯失去他,而假意滿意於唯性的相處,並壓抑自己對情感的需求。當外表的灑脫和解放被戳穿後,這種安慰就變得難以下嚥。另一方面,這種安慰難道不就是示意說要我「解放自己」,才有資格被確認嗎?那這種「玩得開」、「性解放」,難道不又是兜兜轉轉讓自己被客體化嗎?

但問題是,性解放是為了什麼?我在當中可以得到什麼?

性解放帶來什麼,答案可以很簡單並粗暴:我可以得到爽,而且我和他的性的確很爽。但這因此讓我難以應對第二種「善意的安慰」——朋友們說,我「遇到了渣男」。可是,如果以性自由、性快感及合意的準則來衡量我和他的這段關係,他的確什麼都沒做錯:我們每次的性都是出於自願的、在當下的是合意的,而且,我們的性也的確實刺激而瘋狂,性歡愉也有一定程度的充權作用。那他何渣之有?然而,我身心崩潰的狀態,卻是在提示著我內心深處並不滿意於這種準則。我想要更多——

我到底要的是什麼?我想要當他的情人嗎?——不是。我想要取代他的女友嗎?——一定不是。我是不夠爽嗎?——我很爽啊。

那我要什麼呢?

在我身上的這些矛盾的、疑惑的親密關係經驗,不只是獨特的個人經驗。在 Tinder 的年代,這類經驗實在是以倍速、倍增的方式在人與人之間發生。而這些集體的案例的爆發,就使得社會學的介入更顯得迫切:當性和關係變得進一步液態化,其背後是被什麼動力所支配?它又瓦解了怎樣的社會倫理?我們可以怎麼應對?

想要享受性歡愉的男男女女,註定只能一再心碎、甚至默默接受自己在絕對的、消極的性自由文化下,可能連心碎的權利都沒有。

如果,是性的自由掩蓋了情感的不平等?

回到那個「我要什麼」的問題。其實問題的重點不是在於我夠不夠爽、我夠不夠解放,更不是性解放是不是對女性的身體和情感的剝削(這只會回到激進女性主義的對性歡愉的政治缺乏深入分析的理論圈套)。問題的重點是在於,如果性解放只是被解讀為「性的自由化」,這其實只是「自由」挾持著「解放」的名義去遮蓋了「解放」中平等的意涵,也就是說,當性的自由化和快感被奉為最高和唯一追求時,就會使得關係中的不平等無法被察覺,從而無法被處理。於是,自責就成為了唯一的出路——「是不是我不夠解放?」、「是不是我太黏人了?我做錯了什麼?」、「我要怎樣才可以留住對方?」這些提問都沒有指向真正的問題——那就是具備欺騙性的「性的新自由主義」如何被混淆成「性解放」。

我們必須要清晰知道:若性解放只被定義成是性自由,其實是誇大了放任自由和消極自由的威力。可是,性自由並不允諾穩定的關係、可預測的相處腳本,更不保證平等的相處。而當性自由遇上了消費邏輯,兩人的「各取所需」會更容易演變成互相消費及利用,這與關係的民主化及健康人際關係所需的基本安全感,恰恰是背道而馳的。

回到Giddens的論點,在當年,合則來不合則去的「純粹關係」之所以被描繪成一個願景,是在於作者對自由主義契約精神的信心。但是,引用Illouz的話來說,Giddens的問題是在於,他忽略了男男女女在性契約形成過程中的不同立場,而只是單純認定——我們都是平等的簽約人;也就是說,Giddens只把平等當作是契約的前設,但並無把平等當作是契約所要保障的內容。

那麼,到了今天,當消極的性自由的文化已經全面風行,而兩人不成文的性契約又只以(當刻的)爽和合意為原則時,這就更加鼓勵了用自由去壓倒其他一切,就構成了不平等的狀況。就好像我和K之間,K君想要的隨傳隨到的性與陪伴——是為消極性契約所允許的;而我需要的關係確認及情感交流——是在一開始連躋身契約內容並且被協商的機會都沒有。這就構成了我們在「簽約」——即我開門讓他進來時,已經是不平等的狀態。而這種合同比商業合同更糟糕的地方在於,在商業合同至少還有關於單方毀約的保障,但消極性自由的契約下,單方毀約且對另一方帶來心碎並無不可,甚至,在此之後K的鬼沒,也是這份契約中他當然地可以行使的自由權利,在契約的語境下甚至是被鼓勵的。說到底,我可以根據怎樣的契約原則、以什麼立場及身份,去勉強 K 跟我交代什麼呢?答案顯然就是沒有。

目前的主流性文化,還沒有出現足夠的耐性及勇氣,去倡導出一種既重視性快感、性實驗、合意原則、自由價值,但同時會對性自由甚至是身體自由有所規範的親密關係。而在此之前,想要享受性歡愉的男男女女,註定只能一再心碎、甚至默默接受自己在絕對的、消極的性自由文化下,可能連心碎的權利都沒有。

我們似乎都忘記了與陌生人、與沒有穩定合同關係和預定腳本的親密者之間,也應該保留最基本的善意和交代。

萍水相逢之後,相忘江湖之前

那為了避免心碎,難道就只能加入「射後不理」、「互相利用」、「不喜歡就鬼沒」的「消極自由俱樂部」嗎?

很不幸,Eva Illouz 對未來的預測的確就是如此黯淡。特別是,當社群網路上unfriend/鬼沒一個人只是彈指之間的事、當 Tinder 告訴你適合你的三個潛在對象就在350m以內而且只是需要你往右滑動手指、當找新的玩伴看起來比經營現有關係更符合成本效益、當互相利用及消費並不會遭到懲罰時……我們的確有太多的誘因加入「消極自由俱樂部」。也就是說,和Giddens不一樣的是,Illouz 預言了性與關係的自由化不僅不會帶來親密關係的民主化,甚至只會使男男女女出於自保和迴避心碎而假裝「玩得開」、「解放了」,直到互相消費及互不關心的親密關係變成新常態。

原來,書標「為什麼不愛了」(The End of Love)並不是指現代人如何在愛的中途變成不愛,而是愛這個概念在現代性中如何 “melts into air”:我們一開始就不愛了。

這「不愛了」到底是「菩提本無樹」的灑脫,抑或是反烏托邦的絕望?我們在這過程當中,是否只能認命,還是可以其他方式來實踐不一樣的未來?

我想起「萍水相逢」這個古老的概念。無可否認,現代性帶來的原子化及資本主義消費邏輯對親密關係的入侵,實在難以讓人再有心力和勇氣去積極經營兩個人的相處。我們或許注定越來越如浮萍般相遇,又隨著水流的分流而告別彼此。然而,在選擇跟所有人成為陌生人,和選擇以互相消費及互相利用的邏輯去經營關係之間,還是有許多可以相處、調適的灰色空間。回顧萍水相逢的出處:「關山難越,誰悲失路之人?萍水相逢,盡是他鄉之客。」《滕王閣序》裡說的是迷惘與孤獨的個體,在一山比一山難的路上,有美善和淡然的相遇。浮萍之間儘管無法深刻地交往,但他們之間不存在著互相消費的惡意、用後即棄的報復和效益最大化的功利。我們似乎都忘記了與陌生人、與沒有穩定合同關係和預定腳本的親密者之間,也應該保留最基本的善意和交代。

情人節將至,僅此推薦《為什麼不愛了》一書,送給所有在約炮和情感路上感到困惑的人們——我們的苦惱終於有了一個完整的社會學解釋了。

延伸閱讀:

許菁芳:為什麼不愛了?給當代男女的消極關係社會學

伊娃 ‧ 易洛斯(EVA ILLOUZ):離婚的另一面:在經濟與情感上,女性正在重新定義婚姻

伊娃 ‧ 易洛斯(EVA ILLOUZ):男人總是迷戀性感、卻害怕承諾?從社會結構看性別權利

| 新書速遞 |

| 閱讀推薦 |

大學畢業於香港中文大學人類學系,碩士畢業於台灣國立中央大學亞際文化研究,畢業論文題目為《衝擊「香港七〇年代」神話:火紅年代社會運動的思想、情感與組織》。研究興趣包括女性主義、情感研究、冷戰、社會運動、第三世界和左翼政治。日常興趣包括貓、酒與電子音樂。

天下沒有白吃的午餐, 任何自由終有代價, 歡喜幹, 干願受吧!孤寂虛無就是自由之子…