文/廖偉棠(詩人、作家、攝影師)

編按:2021年9月6日,香港詩人蔡炎培逝世,享壽86歲。人稱「蔡爺」、「蔡詩人」的蔡炎培,曾任《明報》副刊編輯,亦為歷任青年文學獎、中文文學獎、中文文學雙年獎、《詩網絡》詩作獎全國公開組詩組評審,著有詩集《變種的紅豆》、《藍田日暖》、《中國時間》、《十項全能》、《代寫情書》、《離鳩譜》等。蔡炎培豐盛的詩歌作品,也對後世讀者、寫作者產生重要影響。香港詩人廖偉棠曾經撰文仔細討論了蔡炎培的詩歌特質,並與讀者們一起時代巨輪下詩人如何以創作來反抗。(* 本文節錄自《異托邦指南/閱讀卷:魅與祛魅》,標題為編者擬。)

「佯狂」,最早出自〈史記.宋微子世家第二〉:箕子諫紂不果,「乃披髮佯狂而為奴,遂隱而鼓琴以自悲」,這是一種在被壓抑狀態下不得不為之的反抗,故有「佯狂以忘憂」之說,通過「狂」來抗拒命運,以圖保持內心的尊嚴,乃至發之為歌。

和中、台兩地的詩歌相比,香港的現代詩可以說是最「溫柔敦厚」的,即使題材大多涉及普羅階級的生活、困境,我們充其量只能從中聽到「怨」,更多是「怨而不怒」,更談不上狂。而在當代的一些詩作中,這種怨越來越小我,繼而轉化為「忍耐」、轉化為「寬容」甚至「感恩」── 也即是對既有現實的默認和不反抗。

這個人非常不香港,他率性狂傲、為自己的詩人身分自豪,顯山露水、恃才縱橫;但他又非常香港,一直堅持把最地道的俚語入詩、書寫「鬼五馬六」式的市井江湖人物……

回溯到更早的五、六○年代,甚至最早的三○年代,柳木下、何達、溫健騮等都有出自憤怒的詩章,猶以柳木下最為硬朗。但溫和、平靜的詩風已經開始成為詩壇的主流,像戰後蘇聯詩歌,雖然有「大聲疾呼」派,但「輕聲細語」派的市場更大。詩人們習慣於在一個被人忽略的位置、默默地寫著只為自己的心靈負責的詩歌,並且以詩歌的快樂來安慰自己這樣的位置是理所當然的,這也許有益於靈魂的沉澱、甚至詩藝的長進,但同時也導致了在需要對世界發言時詩人的缺席,精緻的小品很多,震耳欲聾的力作很少。

在這樣的一個詩歌環境中,五○年代中後期,詩人蔡炎培的出現可謂橫空出世 ── 這個人非常不香港,他率性狂傲、為自己的詩人身分自豪,顯山露水、恃才縱橫;但他又非常香港,一直堅持把最地道的俚語入詩、書寫「鬼五馬六」式的市井江湖人物,並且像一個酒鬼、賭徒一樣嬉笑怒罵。當這兩點碰撞在一起的時候,出來一個獨一無二的蔡炎培,黃燦然說得很準確:「其個人氣質一直非常鮮明,非常蔡炎培……是個天真(天生而真實)的詩人,且詩如其人:不講邏輯,但真情流露。」

既然是真性情,其實蔡炎培的許多詩都有非常溫柔的一面,如其名作〈彌撒〉,甚至書寫文革的〈七星燈〉,把對國家命運的關注投射到一個虛構的北京女大學生身上,深情萬分,以硬筆寫柔情(桃紅不會開給明日的北大/鮮血已濕了林花/今宵是個沒有月光的晚上/在你不懂詩的樣子下/馬兒特別怕蹄聲)與以柔筆寫硬情(突然記起棺裡面/有吻過的唇燙貼的手/和她耳根的天葵花/全放在可觸摸的死亡間/死亡在報紙上進行)相雜、舉重若輕。

更多的時候,他是出入於溫柔和孟浪之間,如其二百行長詩〈離騷〉,起伏頓挫,幾至癲狂又不時回到沉思和回憶的靜寂之中。孟浪瘋狂之辭反而使溫柔之辭更動人。而蔡炎培最大的特色,就在於這些孟浪瘋狂之辭,它們同時又受到他的天真、深情所牽制和輔助,成為了他最獨特的反抗之姿態 ── 面對這個約束個性的世界、同時也是傷害真情的世界。

這是中國傳統的一種佯狂的激進者的精神,比較早的代表者是楚狂接輿,後來有竹林七賢,有中唐盧仝、劉叉,更晚有晚清的易順鼎,到民初它時而以「名士風度」出現,掩飾的卻是來自革命時代的血性。

陳智德對蔡炎培的語言方式之目的有深刻洞見:「在蔡炎培自言的傳統以外,還可見另一文化的結合,如香港的市民文學、文言白話混合粵語的『三及第』語言的吸收和一點戲謔生出的反叛,如〈老K〉、〈風鈴〉等詩作,當中的反殖非出以左翼的政治語言,而是採用三及第式的民間語言,以不正規語言達到反建制效果,因此其詩中的廣東語言非為娛樂,而具政治性指向,當然蔡詩,特別是六七 年代詩中的政治並非指向革命和批判,而是指向虛無。」

陳智德說對了大半,首先他糾正了陳見中對蔡炎培詩中戲謔之辭的誤解,指出那並非一種「娛樂」、並非後來形式主義者們熱衷的文字遊戲,而是一種反叛,具有語言上的反建制作用。這一點對於正確認識蔡炎培詩語言特色非常重要,它貌似和日後後現代主義詩歌的某些特質(戲仿、拼貼、互文等)暗合,成為一個能被追認的先驅,但其出發點卻來自傳統 ── 陳智德點出了語言,但沒點出這語言背後蔡炎培的精神。

這是中國傳統的一種佯狂的激進者的精神,比較早的代表者是楚狂接輿,後來有竹林七賢,有中唐盧仝、劉叉,更晚有晚清的易順鼎,到民初它時而以「名士風度」出現,掩飾的卻是來自革命時代的血性。在維新至一次革命時期,這種血性名士特別多,遇國難則起之,行動極端、寧為玉碎,而剩下的倖存者,則佯狂以忘憂,放歌以追懷烈士、調侃世道。蔡炎培在詩輯《中國時間》中做的就是這樣的事,〈吊文〉寫辛亥烈士,〈六君子〉同時寫戊戌六君子和柔石等左聯烈士,〈風聲〉寫孫中山,甚至〈尋找馬克思〉寫毛澤東之死,半是嘲諷半是沉痛。

蔡炎培早年詩作揮霍才華的方式又和易順鼎何其相似,人也相似,易順鼎自道:「冥頑不靈,放達不羈。其自視也,若輕而若重;其自命也,忽高而忽卑。」 尤其「忽高而忽卑」這一點,在蔡炎培很多詩作中可以看到,例如著名的〈老K〉,裡面包含了反覆的沉淪、昇華、沉淪……的過程,耶穌、撒旦和沙丁魚乘客、賣票人等交替出現,中間的飛縱乃是詩人之驕傲反逆俗世:

「在這原來的地方,影子們的一角/像靜默的銀質我潛行/把風交給海,把領巾交給風」結尾從反諷滑向鄙野:「這是老K的法律,老K的傳統/老K?法律?傳統?/一個人在假睫毛下偷偷地發笑/沒辦法,這人有張不可一世的月票/要你從早到晚篤來篤去都是那個窿」,鄙野同時又是對老K的困境的解構。

易順鼎善作盧仝一般的長短歌行,率性飛動,他們的文字本身就是對頹廢的中唐文化、晚清文化的一種反對、挑釁,蔡炎培的文字又何嘗不是對六七○年代陳腐保守的殖民地文化的挑釁,後者為文藝樹立的低調、平實價值觀,就連反對它的所謂「左翼文學」也落入其套路。蔡炎培不自居左翼右翼,但放肆的語言形式卻容易被「左翼」批評為脫離現實、脫離大眾,並非革命。

他的詩卻在人之性情上達到了「革命」── 即回歸本真上去,正如易順鼎〈讀樊山〈後數鬥血歌〉作後歌〉所言:「無真性情者不能讀我詩,我詩得失我非不自知……我詩本來又非詩,我詩乃合屈原莊周而為之。我詩皆我面目,我詩皆我歌哭。我不能學他人日戴假面如牽猴,又不能學他人佯歌偽哭似俳優……」蔡炎培也是以對真性情的堅持來反抗這個約束個性、傷害真情的世界。前者猶如他寫於一九六五年的〈七○一病室〉,詩人以假瘋狂(佯狂)的文字來實行對真瘋狂的世界的拒絕,「護士室的鈴聲突然大作/原來急於搶救藏屍間的復活/幸而誰的胸前也有耶穌/這時只有我,和著我的病/等著一張解剖床/或者一把刀/在你突然鬆開的手中」詩人胸前沒有耶穌,他甚至拒絕「救贖」。後者則普遍見於他的情詩,他的激情為俗世所不解,他卻不懈地剖白、振振有詞。「寫詩等如花錢,花完了就算」詩他都可以放下,情卻不放下,「未見鍾情,一見史詩/再見是再會的意思」於是「人在/我在/詩在」,〈仙履〉裡這樣發誓。

當他置身時代巨輪下之時,他把自身完全敞開,充當了最敏感的一支溫度計,揭示著這時代的種種矛盾與瘋狂是怎樣作用於一個「冥頑不靈,放達不羈,若輕若重,忽高忽卑。」的詩人身上的……

蔡詩人並非是個政治詩人,但政治不可避免地滲進每一個熱血的人的詩中。陳智德說蔡炎培「六七○年代詩中的政治並非指向革命和批判,而是指向虛無」,說得對,但是虛無正是六○年代以後的革命的其中一面,相對於普世的新犬儒,虛無的不合作也算是無政府主義的一種激進方式。更要點出的是,直面虛無不等於虛無主義,更不同於新犬儒主義的玩世不恭。而蔡炎培一直堅持的向本真性情的回溯,正是於麗婭.克里斯特娃之反抗理論中的關鍵字,「如今當人們提到『反抗』、當媒體使用『反抗』一詞時,通常的意思恰好是以虛無主義的態度中止回溯性追問」,所以蔡炎培的虛無並非虛無主義,因為他從未停止向「真」的回溯、追問。

虛無是一個起點,薩特說「虛無化的任何心理過程都意味著剛過去的心理狀態和現在的心理狀態之間有一條裂縫。這裂縫正是虛無。」「虛無是否定的基礎,因為它在自身中包含了否定,因為它是做為存在的否定。」從虛無與否定出發,詩人似乎理應走向對日常狀態的存在的質疑和反抗之中,但是蔡炎培到八九○年代之後的詩更多是沉溺於虛無與否定之中,醉話連篇,讀者能感受其中鬱悶,卻難以理喻其希望。他沒有也似乎不想跨過過去與現在心理狀態之間的裂縫,反而在裂縫中自得其樂/自矜其哀,從而徹底成為一個佯狂者。

表面上,政治語彙和時事意象越來越多赤裸裸地出現在他的詩中,然而卻被迅速消解其固定意義,令人莫測其臧否。例如他寫一九九七年立法局解散:「他們陸續散去/聲言再來/他們一定會來的/他們是某一天的股票價位/某一天的杜鐘斯指數」(〈大葛樓之墟〉),這裡暗含一種看破政治遊戲的戲謔,但又似帶期許;他寫二○○五年反世貿運動:「一盆盆盆景心動了/很想下樓去看看熱鬧/你擠我逼,依然走不動/唉,這世界,他們只有頭顱」(〈盆景〉)既諷喻不行動者之無法行動,同時又似乎隱喻他們到了絕境時會有必死的決心(試聯想「頭顱」意象在革命敘述中的象徵作用,「拋頭顱,灑熱血」、「引刀成一快,不負少年頭」、「好頭顱,誰當取之?」……);他寫愛國:「我不准你笑得像哭/誰叫你自由戀愛/嫁著我這不三不四的人」(〈方靖音樂會隨想之零 我愛你:中國〉)詩中之「我」當是現代中國之喻,「你」則是愛國知識分子之困境,這裡包含的情緒既非後悔亦非自豪,而像是對哭笑不得的尷尬狀況的一種承擔。

海德格爾說:「其實,革命者的本質不在於實施突變本身,而在於把突變所包含的決定性和特殊性因素顯示出來。」蔡炎培當然不算是革命者,但是當他置身時代巨輪下之時,他把自身完全敞開,充當了最敏感的一支溫度計,揭示著這時代的種種矛盾與瘋狂是怎樣作用於一個「冥頑不靈,放達不羈,若輕若重,忽高忽卑。」的詩人身上的,這裡面所包含的決定性和特殊性,越是晦澀,越堪咀嚼,縱然他拒絕咀嚼,只要求你痛飲。

延伸閱讀:

湯舒雯×陳冠中:想像一座城市,讓飛地在文學中誕生

【鴨巴甸讀書札記】來自過去的時間囊:《一道門》與變幻中的香港

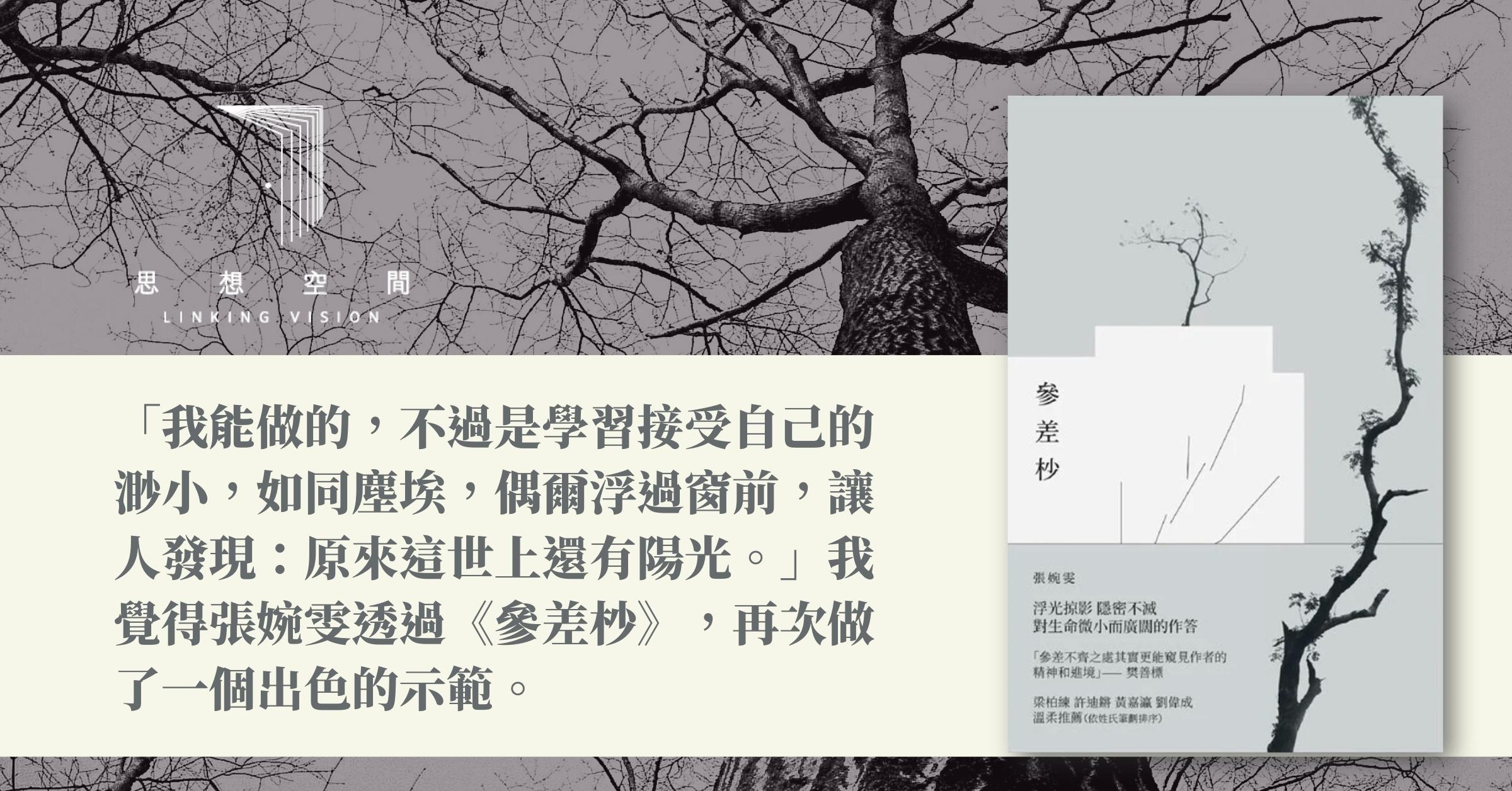

【鴨巴甸讀書札記】面對荒誕時,坦誠書寫的勇氣——讀《參差杪》

廖偉棠,香港詩人、作家、攝影家, 曾獲香港青年文學獎、香港中文文學獎、台灣中國時報文學獎、聯合報文學獎及香港文學雙年獎等,香港藝術發展獎2012年年度藝術家(文學),現旅居台灣,任台北藝術大學客座副教授。曾出版詩集《八尺雪意》、《半簿鬼語》、《春盞》、《後覺書》、《櫻桃與金剛》、《一切閃耀都不會熄滅》、《半夜待雪喊我》等十餘種,講演集《玫瑰是沒有理由的開放:走近現代詩的四十條小徑》,評論集「異托邦指南」系列,散文集《衣錦夜行》、《尋找倉央嘉措》、《有情枝》等。

Be First to Comment