文 / 單德興(中央研究院歐美研究所特聘研究員)

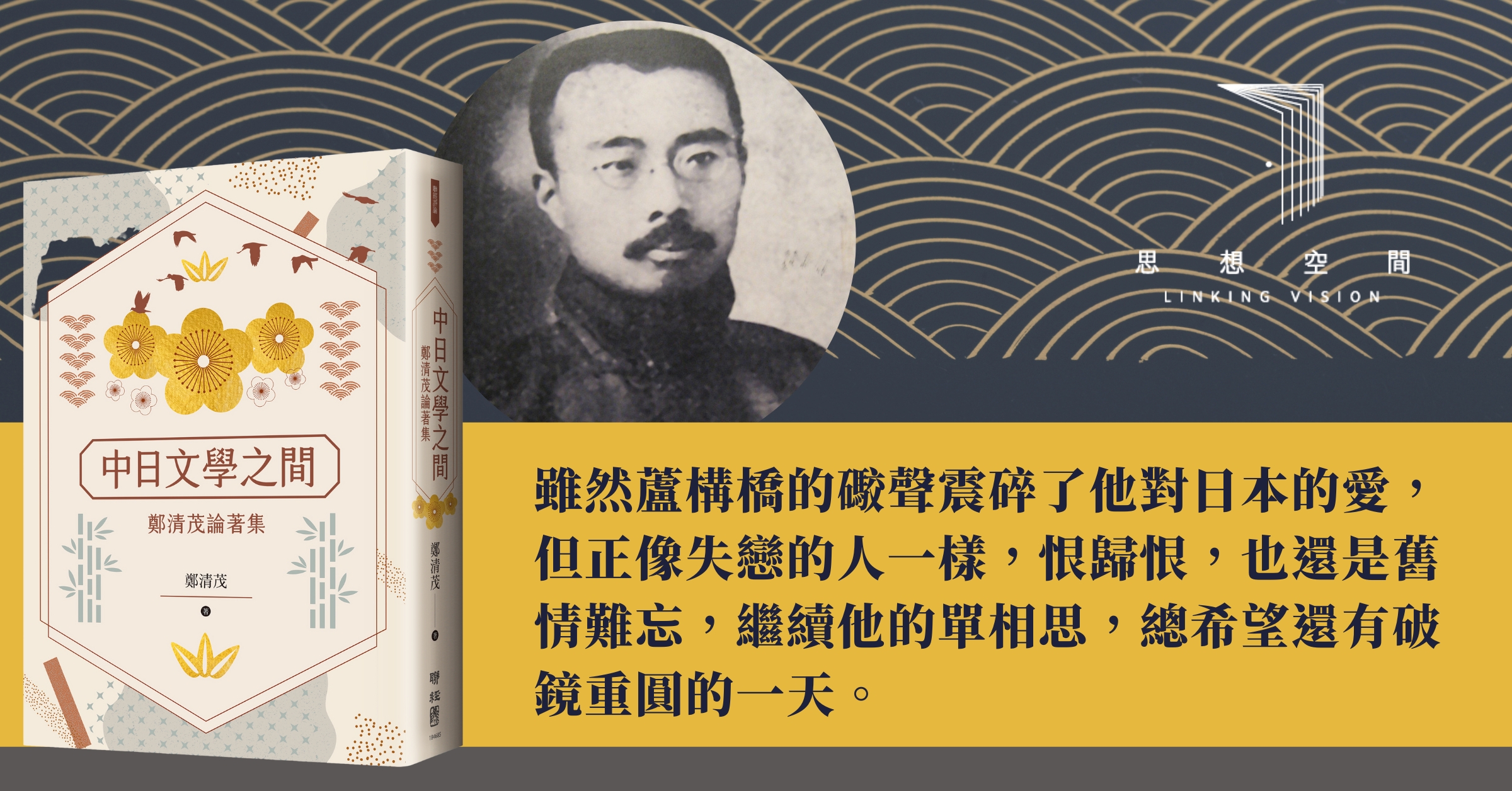

編按:鄭清茂先生為知名學者、翻譯家,在中日文學關係與日本漢文學方面,亦開學界之先聲,為首屈一指的國際漢學者。2022年,聯經出版了鄭清茂著作《中日文學之間》,書中全面集結其學術生涯之中文單篇論著及講稿,其中多篇更曾以英、日文發表於美國、日本學界,論題涵蓋中國文學、文字學、中日比較文學、日本漢學的學術史問題以及漢文學研究,為作者迄今最完整的論著集。書籍出版之後,聯經亦邀請了著名英美文學、翻譯研究學者單德興,與鄭清茂先生進行了深度專訪,談及本書的出版歷程、以及鄭先生在翻譯與學思生涯間的種種往事。

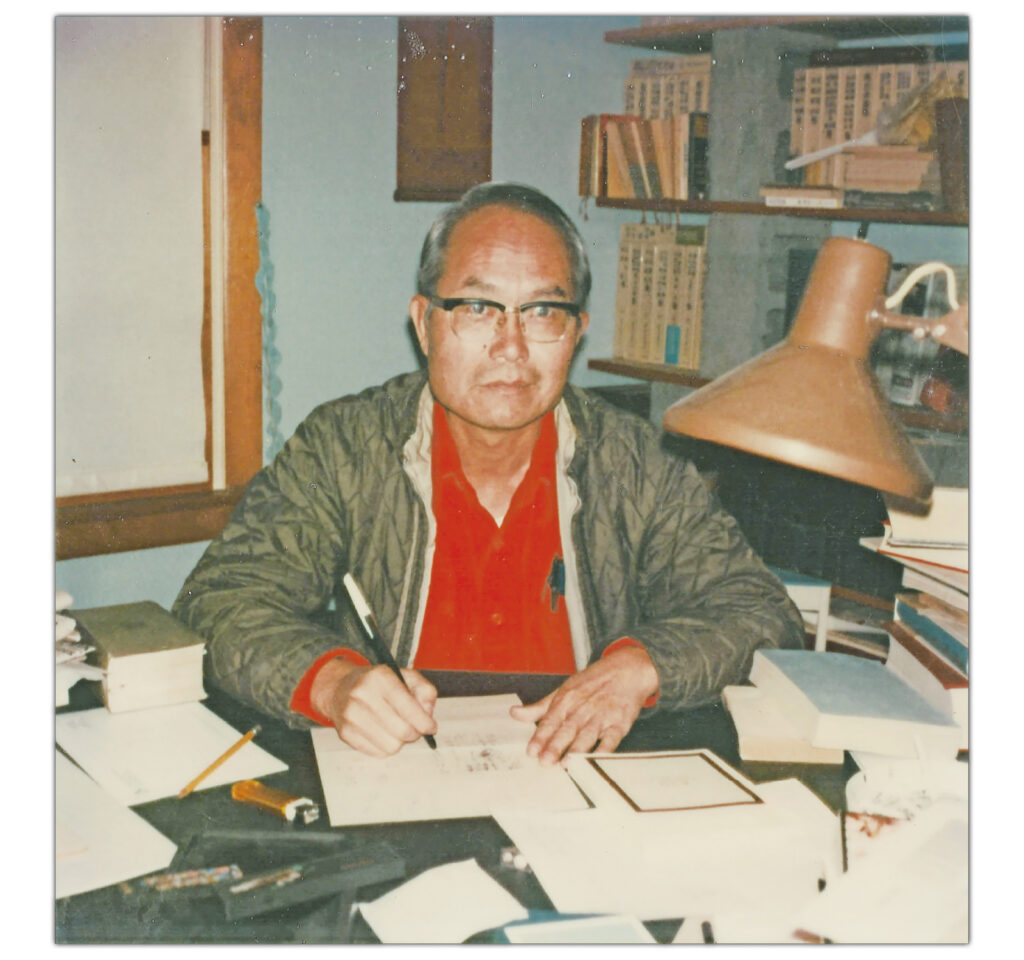

門鈴聲甫落,公寓大門旋即開啟,師母馮秋鴻女士笑容可掬地迎接我們一行人入內。玄關上掛著一幅密宗黑教大師林雲的月曆對聯:「豈能盡合君意 但求不愧我心」。主人仿好友藝術家莊因先生齋名「酒蟹居」,把住處取名「曰可居」,有如含笑首肯,透露出主人隨緣自在的心境,無入不自得的胸襟,以及與人為善的情懷。

時間是二○二二年十月七日,聯經出版社陳逸華副總編輯驅車前往桃園鄭府,配合下旬《中日文學之間:鄭清茂論著集》問世,邀我與鄭老師進行訪問。時值雙十連假前一天下午,高速公路南下路段已湧現車潮,有幾處嚴重塞車,走走停停,一度看到直升機吊掛著巨幅國旗自上空飛過,進行國慶預演。幸好出發得早,於四點準時抵達。

當時治學態度與現在不同,學者厚積薄發,平日博覽群籍累積心得,再因應不同場合發而為文。

鄭老師一九三三年出生於臺灣嘉義,長我一輩,出身臺大中文系,為美國普林斯頓大學東方學系第一屆研究生,一九七○年取得博士學位,多年鑽研中日文學關係,出版多種擲地有聲的學術與翻譯之作。我則攻讀英美文學與比較文學,除了學術論述,也從事翻譯與訪談。兩人學術背景迥異,卻在翻譯與比較文學尋得交集。上個千禧年末,國科會有意推動人文及社會科學經典譯注計畫,我當時擔任外文學門召集人,在承辦人魏念怡小姐協助下,邀集不同語種的學者共商大計,出謀劃策,鄭老師就是日本文學的代表。會商後決定初期先採邀請方式,以經典紀行文學為主,並由各語種的學者推薦譯注書單。鄭老師推薦了七本,《奧之細道》便是其一。

一般讀者比較熟悉鄭老師的譯作,尤其是《平家物語》(洪範,2014)與「芭蕉三書」──日本俳聖松尾芭蕉(1644-1694)的《奧之細道:芭蕉之奧羽北陸行腳》(聯經,2011)、《芭蕉俳文》(聯經,2014)、《芭蕉百句》(聯經,2017)──對於他的學術著作比較陌生。其實,老師在美國取得博士候選人資格後,曾赴日本研究,當時應林海音先生之邀,撰文引介中國文學在日本的傳播情形,先載於《純文學》月刊,後結集出版《中國文學在日本》(純文學,1968),廣受歡迎,連就讀政大西語系的我也購得一冊閱讀,內容已不復記憶,依稀記得其黃色封面。

有鑒於《中日文學之間》即將出版,就由這本逾六百頁的鉅作開啟話題。談到此書緣起,鄭老師表示,先前《中國文學在日本》「出版的時候還有一點影響,出版了好幾版」,而且有日本評論家撰寫書評,表示此書「充滿著誠實的光輝」。聯經發行人林載爵先生提議重印此書,老師樂觀其成,「不過我還有幾篇討論的主題是日本文學在中國,因為後來日本文學也影響到中國現代文學,所以兩邊都有。」後續由昔日臺大中文系高足、現任中央研究院中國文哲研究所研究員廖肇亨教授,與同是中文系出身的陳逸華副總編輯商議,全面集結鄭老師多年分散各處的單篇論文與講稿,匯為一冊,其中一些曾以英文、日文發表於美、日學界,既可呈現譯者形象之外的學者面貌,也省卻日後有心研究者遍尋鄭著的工夫。

此外,廖肇亨率領的團隊並為原本知識性散文風格的《中國文學在日本》逐一加注引文出處,統一全書格式。由於事逾半世紀,資料查證不易,甚至遠赴日本舊書肆搜書,箇中辛苦不足為外人道。由徒子徒孫將鄭老師畢生學術心血結晶,以符合現今學術規範的方式呈現,利於當今學者與學子參考引用,不僅具有學術研究與世代傳承的意義,也顯現鄭門弟子門生有情有義有學問。廖肇亨在此書導論〈中日文學的相互凝視〉說明該書緣起、內容大要、編輯經過,不僅尊奉老師為「東亞文化研究的先行者」,並指出「林文月教授與鄭清茂教授兩人對於日本漢學、漢文學、古典文學、現代文學留下的諸多傲人成就,都提供有志東亞文化的年輕學子更多奮進前行的指引。」

對於自己學術著作即將問世,一向謙沖低調的鄭老師也難掩喜悅。顧名思義,《中日文學之間》就是討論中國文學與日本文學之間的關係,因此比較文學出身的我,理所當然視此書為典型的比較文學研究。然而前輩學者鄭老師則認為,當年「比較文學」這一學科在中日都尚未崛興,「所以我就用比較老的說法『文學關係』」。當時治學態度與現在不同,學者厚積薄發,平日博覽群籍累積心得,再因應不同場合發而為文。我跟老師提到此書有不少篇發前人所未發,像是〈夏目漱石的漢詩〉,鄭老師接道:「在臺灣我是第一個寫的,後來臺灣好幾個日文系的研究生用夏目漱石做博士論文。」這篇論文甚至對日本學者也有所啟發,聽廖肇亨說,與鄭老師淵源甚深的日本漢學大家吉川幸次郎(1904 -1980)就很欣賞這篇開創性論文,認為有發揮的空間,於是動筆接續撰寫。其他像是〈周作人的日本經驗〉與〈取徑於東洋──略論中國現代文學與日本〉,鄭老師也表示,這些「都是我開始的」,「大陸學者寫周作人的有幾本,都沒提到我的名字」。至於個人的研究取徑,鄭老師自道,「我喜歡寫人家沒有寫過的題目」。屢開風氣之先的他謙稱,「我會開始,不會繼續」,在一些研究領域開了頭,但沒有繼續耕耘。這種角色有如典範轉移者,指引出新方向,供後來者開發探究。

然而,鄭老師的王次回研究卻持續深耕且卓然有成,成為跨國文學關係史上一個複雜又特殊的個案,並在其中扮演著研究者、編校者與傳播者的角色。話說從頭,鄭老師在昔日的日文家教學生牟復禮(Frederick W. Mote, 1922-2005)協助下,前往普林斯頓大學攻讀博士。三年後獲得該校獎助前往日本進行研究,促成撰寫《中國文學在日本》的因緣。鄭老師回憶道,「本來到日本留學,不一定要研究日本文學」,不過因為《中國文學在日本》得到熱烈回響,便繼續鑽研日本文學,並以「永井荷風與中國文學傳統」作為博士論文題目。

鑽研永井荷風(1879-1959)時,鄭老師發現這位深受法國文學影響的日本作家,對於中國明末詩人王次回(1593-1642)評價甚高,認為其《疑雨集》與法國詩人蒲特雷(Charles Pierre Baudelaire,一般中譯為波特萊爾)的《惡之華》(Les Fleurs du Mal)具有共同特徵──「倦怠衰弱的美感」,「形式端麗、辭句幽婉、感情病態」──並大加稱讚。來自中國大陸的前輩學者,如臺靜農、屈萬里年輕時都讀過王次回的艷體詩,但鄭老師這代臺灣學界卻對他「很陌生、很陌生,根本沒有人提起」。於是鄭老師借道永井荷風,運用中文系的看家本領,研究王次回的家世、生平、交遊、著作,一九六五年於《臺大文史哲學報》發表〈王次回研究〉,再在博士論文中加以引申,進而將王次回僅存的《疑雨集》與《疑雲集》輯為一冊,編校、出版為《王次回詩集》(聯經,1983)。全書約五百七十頁,內文以傳統方式編排,並修訂先前期刊論文「以代導言」(頁5-81),前附三頁〈出版說明〉,全書兼具文學、歷史與學術意義。

換言之,鄭老師口中的這種文學「三角關係」,是二十世紀日本作家永井荷風發現十七世紀中國詩人王次回與十九世紀法國詩人波特萊爾詩作相似之處,並在作品中常加引用,以致吸引鄭老師的注意,開始研究這位「在中國,尤其在二十世紀的今天,可說是一個被遺忘的詩人」(《中日文學之間》,頁278),發表期刊論文,進而編校專書出版。結果明末詩人王次回經由日本輸入臺灣,起死回生,在中文世界再度受到矚目,其中關鍵人物就是當時在美國攻讀學位、遊學日本的鄭老師。他在回答筆者詢問時坦承,這本書「有多少影響,我不知道,倒是龔鵬程寫了一篇評論」,稱許「考證詳實」。他也不知道銷售情形如何。陳逸華當場表示半年前再版,可見歷經近四十寒暑,此書在中文世界仍有讀者群。

當時工具書甚少,翻譯過程困難重重,但他敬謹從事,仔細查核,一一克服。六十二年後回憶該書出版情形時,鄭老師說,「胡適知道我在翻譯《元雜劇研究》,說要幫我介紹出版的地方」⋯⋯

翻譯是鄭老師貢獻最大、成就最高之處。他精通中、日、英文,在翻譯方面出道甚早,發展多元,尤以日翻中的學術翻譯與文學經典譯注廣受稱道。一九五二年,他與林文月老師是臺大中文系錄取的唯二臺籍學生,早歲各自在臺灣嘉義與中國上海成長,「到小學五年級都是受的日本教育」,具有日文根底。兩人不僅在臺大中文系與中文研究所同學七年,而且都結下深厚的翻譯因緣。鄭老師大學時代便為毛子水、董作賓等老師翻譯日文資料,甚至「胡適當時要寫禪宗史,需要參考日文資料,就找我翻譯。」一九五七年讀碩士班時,他曾陪孔德成老師訪問日本,擔任口譯。我不禁好奇問道:「陪孔子的後代到日本,有沒有什麼特別有趣的事?」鄭老師回說:「鹽谷溫是撰寫中國文學史的第一個人,當時年紀很大了,看到孔先生就當場跪下去。」由此可見,日本老一輩漢學家對於儒家的衷心景仰。

這趟日本行讓鄭老師眼界大開:「那是我第一次到日本,看到日本學界都很認真在做研究,特別是東京的東洋文庫,還有京都的人文科學研究所。那是我翻譯吉川的因緣。」其實,他先前便翻譯過一些單篇論文刊登於《大陸雜誌》。吉川幸次郎的《元雜劇研究》(藝文印書館,1960)開啟了鄭老師的學術專書翻譯。近因是日本行。遠因則是大學時修鄭騫老師的「元明戲劇」,產生濃厚興趣,並向牟復禮借閱該書,認為此書很值得譯介,之後承蒙董同龢老師研修返國時,代轉吉川先生贈書。他就讀研究所時譯出序論,直到日本行之後才下決心譯出全書。

當時工具書甚少,翻譯過程困難重重,但他敬謹從事,仔細查核,一一克服。六十二年後回憶該書出版情形時,鄭老師說,「胡適知道我在翻譯《元雜劇研究》,說要幫我介紹出版的地方」,還說「吉川是他的老朋友,假如要題書名,他可以為我題字。」因此,這部初試啼聲的學術專書翻譯由胡適題字,並推薦給藝文印書館印行,「吉川看了以後很滿意」,譯者時年二十七歲。吉川後來在《宋詩概說》(1977)〈著者序〉(撰於昭和五十一年,1976)中提到,「鄭君清茂,辱交廿載。忝迻漢文,用廣讀者。雅馴通暢,嚼飯增味。平生知己,感何窮已」,推崇之情溢於言表。後來鄭老師繼續翻譯第三本吉川之作《元明詩概說》(1986),因為翻譯上的卓越表現,於一九九一年榮獲中華民國國家文藝獎第一屆翻譯傑出獎。

這三本鄭老師在學術翻譯的代表作,讓東洋漢學家的重要研究成果普及於華文世界。聽廖肇亨轉述,吉川病重時,曾要大弟子清水茂致函鄭老師,唯當時鄭老師諸事纏身,遺憾未能見到吉川最後一面。可見鄭老師在日本一代漢學大家心中的分量。我在曰可居書房牆上看到兩人一九七二年於京都的合照(收入《宋詩概說》),為兩人深厚情誼的寫真。

鄭老師自幼家境清寒,據師母說,他少年時放牛,「就讓牛自己去找草,自己坐在牛背上看他的書」,直到「進臺大以後才第一次吃白米飯」。由於個性淳厚,聰穎勤學,文筆頗佳,勤於筆耕,得到許多貴人相助。如謝東閔先生讀到他的文章,覺得這個年輕人的遭遇與奮發上進的精神與他當年相似,便主動約見,慷慨協助,結為忘年交。洪炎秋先生則介紹他到東方出版社撰文、翻譯,刊登於《東方少年》月刊。林文月婚後從事家教,由於翻譯待遇較高,鄭老師便介紹她「到出版社來跟我合作,翻譯日本的東西」,隨順當時自日文本轉譯歐美文學之風,譯出一些改編的兒童文學讀物。鄭老師還記得,「《基督山恩仇記》我沒翻完就去當兵了,由林文月把它譯完。」林譯尚有《聖女貞德》、《居禮夫人》、《南丁格爾》、《茶花女》、《小婦人》。這系列兒童文學作品配上注音符號,流傳甚廣,半世紀前我在南投中寮鄉下讀過一些,至今仍在發行,是陪伴數代臺灣兒童成長的讀物,成為許多人的共同記憶。

此外,鄭老師在學生時代還翻譯過日本暢銷作家原田康子的《輓歌》(明華書局,1958)與《輪唱》(學生書局,1961)。《輓歌》先試譯幾頁,林海音先生過目後就要他趕緊繼續翻譯。師母依然記得,自己當學生時每天等著看報紙連載,有如今天的追劇,足見其吸引力。

鄭老師穿梭往復於中、日、英文之間超過一甲子,翻譯之作橫跨兒童文學、通俗文學、學術論述、經典文學等,內容多元,文體迥異,時間跨度廣闊⋯⋯

鄭老師最受推崇的是近年的日本文學經典譯注,此事又與吉川、林文月大有關係。一九七二年秋,日本筆會舉行日本文化研究會,鄭老師與林老師分別應邀自美國與臺灣赴會。吉川的日本仰慕者甚多,不堪其擾,卻獨對兩位來自中文世界的學者青睞有加,特別帶他們到僻靜處共餐,並有感而發表示,中國文學作品有許多日譯本,然而日本文學作品卻罕見中譯本,引以為憾。鄭、林兩位也深有同感。鄭老師原本有意翻譯《源氏物語》,不過林老師的會議論文〈桐壺と長恨歌〉便是有關此書,於是兩人商議由林老師翻譯柔美婉約的《源氏物語》,而涉及戰爭、陽剛之氣的《平家物語》則由鄭老師翻譯。林老師劍及履及,譯作自一九七三年四月起逐月刊登於《中外文學》,歷時五年多大功告成,並結集出版,蔚為臺灣翻譯界以及中日文學交流的盛事。

鄭老師在兩人約定後便開始蒐集資料,然因忙於教學、行政與學術交流,遲遲未能動筆,直到退休後方能全心投入,「她翻好了《源氏物語》,二十幾年後我才翻譯出《平家物語》。」鄭譯根據最權威的「覺一本」,加入許多附文本(paratext),如詳實的譯注、珍貴的彩色繪卷、年表、地圖、系譜等,結果便是此書翻譯史上空前的佳譯,比國科會經典譯注計畫的成果有過之而無不及,所展現的學養、文字造詣、耐心毅力,在在令人敬佩。兩大冊《平家物語》於二○一四年由洪範書店出版,林老師特別撰文推許老同學的敬謹態度與卓越成果,欣見兩人數十年之約終能實現。林老師很推崇鄭老師的日文造詣,曾透露他與日本文人學者通信時,有時使用日本侯文(文言文),「在臺灣的同儕之中,我想不出第二個有此功夫的人了」。《平家物語》不僅在臺灣備受推崇,據鄭老師透露,在中國大陸的銷售情形尤佳。

鄭老師於七十歲正式從東華大學退休,經良醫「開心」手術,恢復良好,之後全力投入日本文學經典譯注,在翻譯兩大冊《平家物語》前,先翻譯芭蕉的《奧之細道》作為暖身。此譯作不僅受到學界尊崇,「奧之細道」一名更廣為人知。據師母表示,此書出版後,臺灣旅行業將原本的「日本東北幾日遊」改名「奧之細道」,不少人隨身攜帶此書,沿途與實景對照,鄭譯之雅俗共賞可想而知。鄭老師再接再厲,於八十一歲出版《芭蕉俳文》,八十四歲出版《芭蕉百句》,與七十八歲出版的《奧之細道》合為「芭蕉三書」,文字優美,考證細膩,注解翔實,文體風格的掌握尤其令人稱道。記得我首次翻閱《奧之細道》時,讀到典雅的文言譯文(原著帶古風),書前仔細的緒論,譯文下方的譯注,搭配莊因多幅豐子愷風的畫作,心裡充滿了感動與敬佩。

在「芭蕉三書」之後,鄭老師轉向相隔兩世紀、內容與文風迥異的森鷗外(1862-1922),因為「我看到夏目漱石還有其他很多作家的作品已經有中譯本了,森鷗外也是重要作家,但他最好的傑作《澀江抽齋》沒有人翻,所以我就試試看。」先譯出短篇合集《魚玄機:森鷗外歷史小說選》(聯經,2019),再挑戰長篇《澀江抽齋》(聯經,2020),後者以誌傳體寫成,即便對日本讀者也有一定的難度,為最晚近的鄭譯。這些文學經典譯注都完成於東華大學退休之後,誠為退而不休、老而彌堅的典範。

由於翻譯上的卓越貢獻,鄭老師先後獲頒中華民國國家文藝獎第一屆翻譯傑出獎(1991)、日本天皇旭日中綬章(2014),並榮膺臺大傑出校友(2017)。我們在客廳書架上看到紅白綬章以及平成二十六年十一月三日內閣總理大臣安倍晉三署名、蓋有「大日本國璽」的第一二八六五號獎狀,表彰鄭老師譯注日本經典文學的貢獻。老同學林文月也於同年獲得此一獎章。

鄭老師穿梭往復於中、日、英文之間超過一甲子,翻譯之作橫跨兒童文學、通俗文學、學術論述、經典文學等,內容多元,文體迥異,時間跨度廣闊,多年心得領會絕非抽象的學理論證,而是來自跨語文詮釋、迻譯與實踐。因此,我特別請教翻譯之道。有關「信達雅」之說,鄭老師言簡意賅地表示,「這是比較老的說法了。信、達,我應該是做到了,雅則要看翻譯的能力。」至於直譯與意譯之分,他直言,「我覺得沒有必要。」這些見解與我先前訪談的譯界前輩余光中老師、齊邦媛老師、劉紹銘教授的說法若合符節。

除了文學經典之外,鄭老師還翻譯小西甚一的《日本文學史》(聯經,2015),希望引領中文讀者了解日本文學的源流與發展。八旬之齡竟相繼譯出五、六本具代表性的文學與評論之作,當真令人難以置信。「曰可居」的書房緊鄰客廳,沒有遮攔。師母表示,鄭老師每天在電腦前專心工作,絲毫不受她在客廳看電視的影響。不僅如此,老師沉浸於翻譯志業,譯注《奧之細道》兩年期間,從未跟師母談起自己在做何事。這種專注與沉著,連打坐功力深厚的師母都深表嘆服。廖肇亨則形容,老師從早到晚坐在電腦前翻譯,彷彿在跟時間賽跑,趕著完成想要翻譯的作品。

近兩年老師因體力衰退,已擱下譯筆。我詢問未來計畫,鄭老師表示想寫一本有關師友的書,回憶這輩子受益良多的老師和朋友,只是年紀已高,恐怕未能如願。師母提及,曾有高人異士指點,鄭老師頭腦中還有一本書。我和肇亨則建議記憶力佳的老師口述錄音,由弟子協助整理,將會是另一本獨具特色的書。

鄭老師行事低調,專心致志,全心投入翻譯大業,近年因疫情更少與外界互動。先前我曾有意訪談,未果。這次因為論著集即將問世,才能趁此難得機緣登堂入室,反覆叩問。鄭老師打起精神,有問必答,語速緩慢,記憶清晰,讓我在閱讀譯著、論述與其他文字資料之外,進一步領受言行身教。兩小時訪談中,師母數度以精油為老師按摩提神,也以茶杯、吸管送上飲料潤喉。原本約定的時間不知不覺已經超過,不便繼續打擾,一行人遂起身告辭。臨走時師母表示,老師近年來從未說過這麼多話,雖有些疲累,但心情甚佳。我們則對老師在《中日文學之間:鄭清茂論著集》出版前接受訪談,再次致上謝意。衷心期盼這部集數十年學術之作,連同近日重新印行的翻譯與編著,能讓中文世界的讀者從多面向認識鄭老師身為「中日文學之間」的擺渡人與傳播者之獨特角色。

2022年11月7日

臺北南港

延伸閱讀:

鄭清茂:周作人的文學理想,與單戀式的日本經驗(二之二)

鄭清茂:周作人的日本因緣與歸國之痛(二之一)

【森鷗外逝世百年】鄭清茂:超越東西方對立,從容漫步的文學異端

| 閱讀推薦 |

1955年生,臺灣大學外文所博士(比較文學),中央研究院歐美研究所特聘研究員,曾任歐美研究所所長、《歐美研究》季刊主編、國家科學委員會(現科技部)外文學門召集人、中華民國英美文學學會理事長、中華民國比較文學學會理事長,獲頒國家科學委員會外文學門傑出研究獎(三次)、第五十四屆教育部學術獎、第六屆梁實秋文學獎譯文組首獎、第三十屆金鼎獎最佳翻譯人獎、政治大學105學年度傑出校友。著有《銘刻與再现:華裔美國文學與文化論集》、《越界與創新:亞美文學與文化研究》、《翻譯與脈絡》、《薩依德在台灣》等。

Be First to Comment