謝斯喆,台大社會所博士生。研究興趣涉環境,健康,性別與社會運動。生命有三個支點:社會政治、自然生態與古典文化;有時傾於一端,有時相互映照,恆久在拉扯中。喜歡隱喻與僻路(可惜怕狗)。喜歡流水線或磚瓦牆裡的片刻越軌、游離、發夢與發笑。

記錄 / 謝斯喆

編按:2022年4月21日,來自University of Pittsburgh的劉士永教授,以「反思美國環境史的發展脈絡對研究台灣環境史的啟發」為題,展開演講。講座以「為何研究環境史?」的提問開始,從梳理美國的環境史發展脈絡,進而反思對於台灣等東亞地區而言,環境史建構與本土意識之間的複雜關聯,引發讀者更深入的思考。

| 講者簡介 |

劉士永,美國University of Pittsburgh, Asian Studies Center, Global Professor

若將1991年中研院經濟所研究員劉翠溶組織環境史小組、撰寫《積漸所至:中國環境史論文集》視為開端,台灣環境史已經走過30年路程。這一領域最初是作為新趨勢、新課題引進到台灣史學界,並經歷一段活潑璀璨的快速發展期。而如今這種後進者(late comer)特性卻漸漸顯露其疲軟困頓的另一面——今日的台灣環境史似乎陷入瓶頸,未能提出更為整體和深度的論述。劉士永認為,這是因為我們尚未認真省思一個重要問題:為何研究環境史?台灣環境史誕生於環境主義高漲的社會氛圍,享有不言自明的道德正義,卻甚少從學術角度叩問其正當性。為尋破局,劉士永借鏡於先驅者美國環境史,回顧、反思其發展脈絡,探討對於台灣環境史研究可能的啟發。

邊疆史家透過環境地景所建構的民族認同、社會價值乃至道德概念,不只是反歐洲的,也是在挑戰美國東部、被視為歐洲價值代言者的美國在地資本主義。

劉士永首先引述唐納德·休斯(Donald Hughes)對環境史的定義「作為一種方法,是將生態學的原則運用於歷史學」,並提醒我們留意:生態學出現相對晚近,歷史學發展卻遠早於此。因而,將現代的生態學運用於古老的歷史學,其實是將今日之環境問題回推至遠古,是一種以今觀古的後設研究。

美國環境史的學科建制確可見如此特徵。侯文蕙(1987)向華文世界第一次介紹美國環境史時即指出,美國環境史之所以在1970年代初成為正式史學領域,是深受1960年代以來美國環保運動與環境自覺的影響。劉士永進一步闡釋:美國環境史是環保運動的學界產物,為了支撐時下的環保運動,學者們回頭尋找歷史根源。因此美國環境史自起步便懷抱著這樣的關懷:我們要恢復到一個怎樣的環境?面對60年代的充斥人工造作的偽自然(fake nature),什麼才是原真,如何回到原始而充滿生趣的自然?高國榮(2006)回顧90年代前美國環境史研究特點時,再次肯定了環境史根植於環保道德的觀點,並將其推進到政治訴求的面向。劉士永指出,這樣的認知滿足了當時美國學界自我肯定的需求,並提供現實環境政治關懷的施力點;然而另一面卻未免弱化了環境史自身的正當性,歷史變成僅為當下而鋪陳的說法,環境史淪為環境政治的素材與磚石。

那麼在為環境政治服務之外,美國環境史尚有何深刻的學術意涵?劉士永介紹三部由美國環境史學者唐納德·沃斯特(Donald Worster)和唐納德·休斯推薦過的早期重要作品,並由此展開,帶我們回顧美國的環境史。這三部作品共同聚焦在圍繞荒野這一核心意象,並且揭示出,在生態學觀點尚未進入史學界主流時,對於美國環境的關懷已然存在。

羅德瑞克·納什(Roderick Nash)的Wilderness and the American Mind描述了從北美十三州殖民地、到西進運動時期、乃至1930年初步工業化的過程中,美國西部大荒野的演變。環境史學家往往著眼於書名前半的「荒野」,政治史學界卻更側重於後半的「美國心靈」(American Mind),亦即美國如何用荒野建構民族主義。儘管民族主義在多民族融合的美國是甚少提及的概念,但它並非全然無跡。殖民初期的美國實際上形同在北美大陸建立起來的歐洲城市,直到西進運動之後、在與歐洲地貌截然不同的北美大荒野中,人們才開始將自身認可為美國人(American),而不是在北美的歐洲人(European in North America)。開闊、無拘無束的西部大草原的特徵,投射的是美國人勇敢、冒險、不拘小節的精神。就此意義而言,這本書所描寫的不僅是美國環境史,也是邊疆發展的政治史。

劉士永進一步指出,邊疆史家透過環境地景所建構的民族認同、社會價值乃至道德概念,不只是反歐洲的,也是在挑戰美國東部、被視為歐洲價值代言者的美國在地資本主義。西進過程中,美國人發展出不同的、互助及與自然共存的精神,由此形成東西文化的差異風貌。

「美國心靈」一詞的意義於焉轉換,成為新環境價值的寄託。正如斯沃特所說,早在成為一門學術專業之前,環境史已因道德目的而誕生。

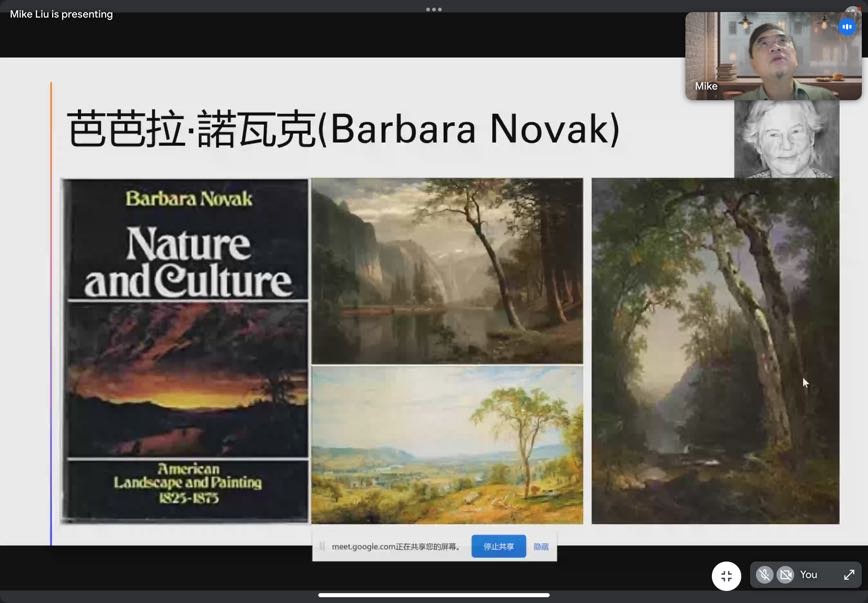

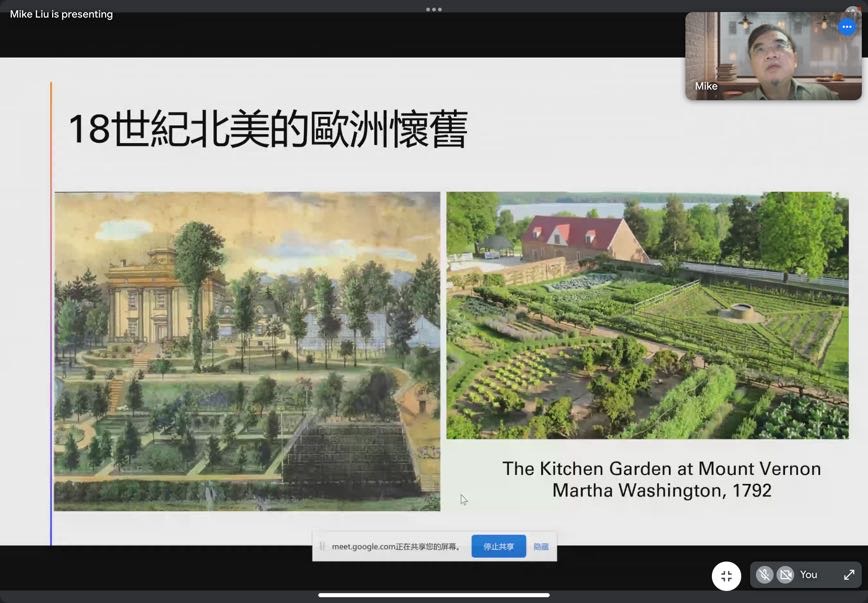

芭芭拉·諾瓦克(Barbara Novak)的《Nature and Culture: American Landscape and Painting 1825-1875》一書從視覺藝術的角度,呼應了前述觀點。書中藉由水彩畫和油畫畫風演變,闡述美國自然地景想像與審美的變化。在美國殖民初期,富貴人家喜歡學繪、掛飾家居的多是小幅作品,內容如多個體寫生、庭院一角、群舞花鳥,難以識別出描繪對象所在地區。西進運動後,畫風卓然一變,開始出現大山大水的景觀,大峽谷、大森林開始佔據繪畫主體。這意味著美國群眾開始重新肯定美洲大陸的地景。初期的自然想像還曾模仿歐洲式的優美山區生活想像,如以水車磨坊營造瑞士山城的味道;但到了十九世紀,這種復刻歐洲的景觀不再是藝術表現主流,而是轉向了諸事諸物皆追求「巨大」的美國精神。劉士永贊同作者所述,這樣敞闊的高山荒野,是美國人所認識、獨有且獨享的自然,在開發已久的歐洲早已不復見。

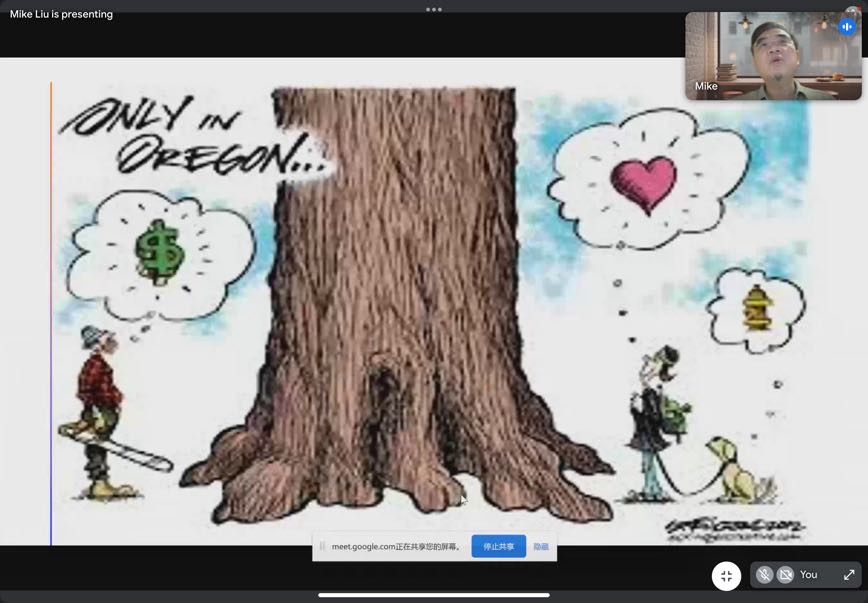

撒母耳·海斯(Samuel Hays)的《Conservation and the Gospel of Efficiency》,則展示了經濟面向的荒野觀。自羅斯福政策以來,國家公園、森林利用、輪種、地圖測繪等制度,皆意圖將西部原始荒野和森林納入有秩序的自然世界規劃。這些保育舉措背後動力其實是新經濟學的效用主義,反映城市中產階級對於如何有效率地開發與利用自然的思考方式。在這種大尺度的、以城市為中心、與市場連結的思維中,土地的永續取決於產出物的市場價值。劉士永舉例,國家公園的黃石公園與未經整理的荒野,雖然在景觀上相似,但實質觀光市場價值迥異。而在1920、30年代其時,與這種城市中產自然觀形成截然對比乃至衝突的,則是在西部開發出來的、主張自給自足與人地平衡的小農道德經濟。

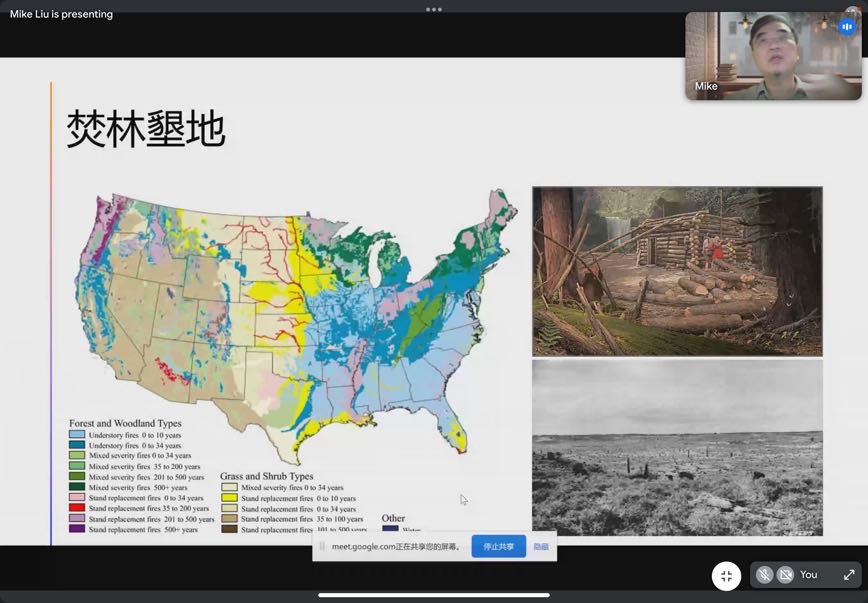

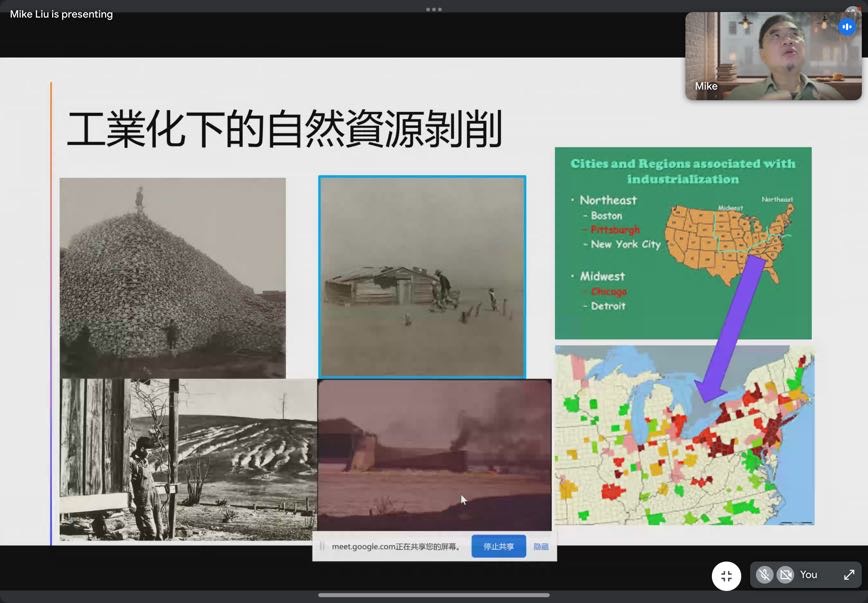

後面劉士永以國家公園的建設為例,更深入談及兩種自然利用觀點的衝突。歐陸國家公園概念的引入,一方面是出自中產階級對於城鎮化與工業化耗損荒野資源的焦慮,另一方面也與上述自然想像的轉變有關,城市中產不再滿足於小庭小院的景觀。於是,諸如1864年優勝美地公園、1872年黃石公園漸次成立,以遠觀而非參與的方式滿足他們欣賞自然的需求。而為了保存公園,還會刻意強調美國早期殖民開拓者焚林墾地的行為,視之為破壞環境的主因,不懂得有效率地利用自然。然而後來的研究顯示並非如此。如威廉·克羅農(William Cronon)所說,世界木材市場才是造成砍伐的主因,而小農的生存方式反而是較為永續。真正可怕的是敲著計算器,坐在紐約辦公室裡,精算著木材的價值,用怎樣的價格出口、該購買什麼船隻,將整片森林如何轉換為一桶一桶的金幣的資本家。Alan Taylor也進一步指出,工業經濟與市場經濟的入侵,破壞邊疆社會的道義經濟習俗。反而是聯邦政府用理性經營管理林地或國家公園,設置土地開發條件,令自然原野從此被人造森林和農田取代。雖然看似仍是青蔥一片,植被已經不復從前樣貌。

而最終,小農的生產方式也與全球市場連結在一起,為了市場需求而改種淺根作物,大量的水肥需求導致土壤酸化與水土流失。中西部愈演愈烈的大沙塵暴,最終在1930年代大爆發。諸如此類的經濟開發所造成的環境惡果,也逐漸招致城市中產階級的不滿。環境主義價值觀的浮現,可從園藝設計的演變初窺端倪。美國初期的園藝設計繼承了歐洲啟蒙主義美學觀,在人文主義相信宇宙均衡的思想之下,園林也講求高度的平衡對稱。而雜生樹木、湖泊沼澤都視為不自然的。此外園林物種也幾乎都是歐洲的植物花卉。但自1930年代起,新伊甸主義開始出現,人們轉向更為自然、本土的園藝風格。同時,受到經濟大恐慌影響,不但不再是進口昂貴花草,許多綠地甚至改造為市民農園,種植適應環境、成本較低的原生蔬菜。二戰後,城市中產階級經歷轉型,一方面因建立起美國自信,肯定自己的生存的環境與空間成為風尚;另一方面大眾消費主義抬頭,追求更高品質、更舒適的自然環境,開始介懷於生活環境中的種種污染。最終在1960-1970年代,催生出環境運動思潮。其後,農業經營原則與環境觀念,重返類似於早期小農道德經濟的主張。「美國心靈」一詞的意義於焉轉換,成為新環境價值的寄託。正如斯沃特所說,早在成為一門學術專業之前,環境史已因道德目的而誕生。

美國環境史之厚重意義,在於它呼應了政治史,又加上環境道德論,此外也回應了消費主義經濟學與中產價值觀。

上述梳理分別從環境、政治、經濟、藝術等面向,描敘十九世紀到二十世紀初,荒野如何形塑美國史。同樣的一片荒野,在不同群體那裡卻被賦予了不同的意義。在政治史家那裡,荒野是建構民族認同的材料;在東岸城市中產的眼中,則是工業開發與商業貿易的寶藏;而後起的環境史學家,視之為環境道德的寄託,既是對進步保守主義開發觀的挑戰,也是對邊疆政治史的新改造。

透過這般梳理,劉士永指出,美國環境史之厚重意義,在於它呼應了政治史,又加上環境道德論,此外也回應了消費主義經濟學與中產價值觀。正因與這些政經學術脈絡呼應契合,方才發展為可長可久的學科,不唯一時風尚,而是道德論,乃至近乎意識形態。而反觀後進者國家的環境史,無論台灣或日本,都存在著「過度美化過往」的問題,忽略現在的自然早已過了多年變化。雖然主張回歸自然,這一「自然」指涉的往往卻只是人為破壞與工業污染的對立面,未曾認真討論:什麼是自然?什麼是原生生態?

劉士永略微回顧台灣環境與物種變遷,點撥出數個可供深思的議題。譬如台灣17世紀就引入美洲新作物,亦有亞洲新物種交流。今日談及保護自然時會涉及的許多物種如釋迦、芒果,其實都並非原生種,而是在當時引入。那麼外來種是如何變成在地種?也許美國園林設計故事可以給予我們啟發。而日治時期在台灣廣種熱帶作物,塑造日本北國想像之下的南國風貌,又是否算一種對自然的破壞?更無需提工業化的政策,令台灣一下子面對新興工業體要面對的環境污染。而台灣四百年跨越了差異頗大的價值觀與意識形態轉變,它們所呈現的自然偏好與保護自然的傾向又是什麼?

瞭解土地環境的歷史,以表達本土認同,這是一種政治正當性。然而這樣的建構方式,其實頗似美國環境史與邊疆政治史的關係。

在美國環境史的啟發下,劉士永也提出一個觀點:台灣雖然看似孤懸於海外,其實是大陸體系的島嶼,比起南洋諸島,較少海洋生態特性。從清代土地開墾條件和土地制度分配開始,台灣農業生產基本為了大陸市場而服務,其稻米、茶、糖的輸出規模,皆不是小農經濟應該有的面貌。也因此,一個資源有限、經不起過度剝削的島嶼,或許在與大陸市場連結的一瞬間就免不了走上破壞過程。西部平原水鹿的消失,大概跟這個進程也有很大關係。

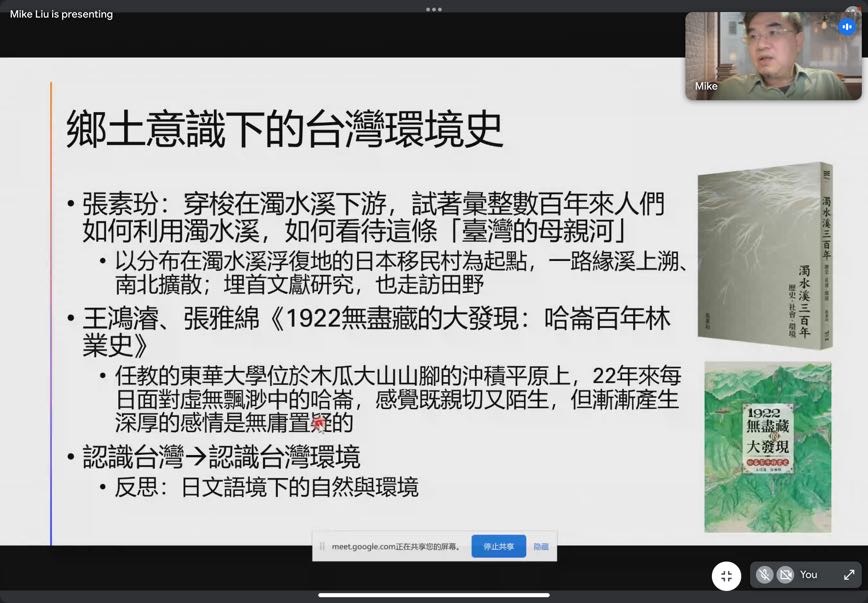

劉士永也留意到,近來的台灣環境史開始連接到本土、鄉土意識,披上環保以外的正當性。瞭解土地環境的歷史,以表達本土認同,這是一種政治正當性。然而這樣的建構方式,其實頗似美國環境史與邊疆政治史的關係。美國是從國族建構史觀起步,而後轉型為環境史;台灣、日本以及中國,卻更像是先用環境史呼應環保運動,而後刺激環保政治,進一步呼應本土化運動,展現出相反的路徑。那麼,肯定本土價值便足以構築台灣環境史的基礎概念嗎?我們穿起了別人脫下的外衣,是一種負擔、抑或解脫?對於這個問題,劉士永也尚未有答案,仍待持續的觀察與思考。

延伸閱讀:

謝斯喆,台大社會所博士生。研究興趣涉環境,健康,性別與社會運動。生命有三個支點:社會政治、自然生態與古典文化;有時傾於一端,有時相互映照,恆久在拉扯中。喜歡隱喻與僻路(可惜怕狗)。喜歡流水線或磚瓦牆裡的片刻越軌、游離、發夢與發笑。

Be First to Comment