文 / 范宜如(臺灣師範大學國文系專任教授)

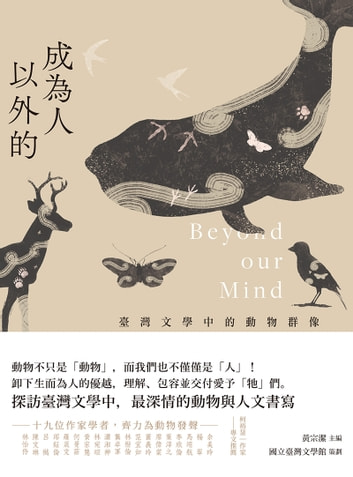

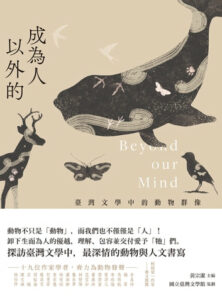

編按:長久以來,動物在人類「大寫的歷史」中,往往不是被異化,就是被邊緣化,牠們是珍奇猛獸、是工具幫手、是貼心寵物、是食物獵物,唯獨不是牠們自己。然而動物在人類文學作品裡,從未缺席。臺灣師範大學國文系專任教授范宜如,就在本文為讀者們梳理了台港文學中人與動物的關係、以及動物在城市中的存在和真實狀態。(本文摘選自《成為人以外的:臺灣文學中的動物群像》。)

城市具有豐富的生物多樣性。快速變遷的環境下,動物隨著社會網絡的變動,因而與人的生活緊密扣連,形塑新的城市景觀。動物在城市處於怎樣的位置?人們如何觀看動物、理解動物;乃至於透過動物,人有怎樣的生存反思?如果我們以城市作為觀看人與動物關係的脈絡,以多重的角度審視在城市空間之中人與動物的關係,可以看見許多豐富面向。從對於動物的棄置與傷害、漠視與迴避;到護守與關愛,進而與動物共好的療癒對話。當然,以城市空間作為劃分,會有其模糊與思辨的界線,或以旁觀的位置,思索動物與自身存在;或是透過主從位置的翻轉,反思都市文明與動物自然之間的疆界。其間蘊藏的倫理思辨與自我思索,映現了城市的人文感受,也賦予一座城市強悍而美麗的「生命能量」。

對城市中的流浪動物之觀看與對待,扣合著城市的發展。同理心,也經常面臨「無理/無禮」的挑戰,如何對待星球間每個獨立的生命個體,為地球留下豐沛的生命物種。

生命的測量

曾經,對某些人而言,野狗街貓被視為「踰越文明與自然、公共與私人界線的動物」,牠們沒有待在自己分配到的「空間」,被視為多餘或是廢棄物。如朱天心所述,在日常的艱險,強颱、鞭炮陣之外,更多的是人族的惡意、無知。「居民無法忍受時便以最方便殘忍的方式毒殺,無差別的放毒,往往連已被絕育和照養的浪犬也一起遭殃」。

房慧真在〈身居地獄但求杯水〉所述:「我總是回到這個『進步』世界裡,才能察覺到人類極大的惡意。」她發現住家旁邊鐵皮屋頂上,已經被結紮的一公二母的流浪貓,在鄰人有意地將唯一出入口用鐵絲密密封閉後無法再登上屋頂,不知去向。感嘆在「中產階級乾淨品味的城市中」,卻無貓狗容身之處。她只希望:「遭逢牠們的人能夠了解,炎炎夏日身居地獄但求杯水,微小的生存權利如此而已。」與朱天心〈一個小水罐〉:「可以容得那樣一個水罐和人心的城市,是我願意留下存活的地方」,都點出了街貓生存的困境。

駱以軍書寫他在新屋流浪動物收容所的經歷:「那個狗舍當然關滿了一籠一籠的狗。被遺棄的狗。將要被注射毒液死去然後焚燒成灰的狗。狗群們騷動著、嗚咽著。其實在進來之前腦裡已浮現過這屋裡的景象,事實上差異不大,像電影裡穿過死囚監獄的窄走道,兩旁是一條條不鏽鋼豎立鐵條反光的一種分割感。」這篇〈路的盡頭〉觸及人類所創造出的「收養」與「遺棄」、「修復」和「傷害」的臨界暗影,生之艱難。

朱天文曾以「貓盲」形容某社區居民抱怨停車場很多貓的現象:「很多貓,大概無非兩三隻(貓有地盤,會自然形成貓口密度合宜的聚落。)不會看貓的,也把出現在不同時間不同地點的同一隻貓,誤認為好幾隻貓。」而貓犬究竟如何增生?與城市的發展也有關連。

朱天心在〈最好的時光〉寫著:「那時候,土地尚未被當商品炒作,有大量的閑置空間、荒草地、空屋廢墟、郊區的更就是村旁一座有零星墳墓和菜地的無名丘陵……」寫及過去他們辛亥家居的貓狗成群,是因為父母親很自然地讓貓成為家庭的一部分,一方面附近都有山林,二方面,那是一種生活的態度。朱天文〈在火場裡繡花〉則是:「永遠是,工寮有狗,房子蓋完工寮撤,留下狗和小狗,吾家眾犬便是這樣源源不絕增多的。」當土地成為價格,一個個的建案聳立,流浪動物沒有棲足之地,而工寮又「生」出更多的流浪動物。從貓狗在城市的藏身與錯身,可以看到城市的變遷,同時也映現了城市地景的變化。

在此城,有人視動物為草芥如垃圾,即便二○○六年開始,臺北市政府實施「街貓TNR計畫」以捕捉T(Trap),帶去動物醫院結紮N(Neuter),公貓以剪左耳尖、母貓右耳尖為記、放回原處R(Return),仍有許多社區居民不能包容「異類」的存在。隱匿曾書寫自己對待街貓的變化:

第一階段,我反對為街貓做TNR(捕捉、結紮、放回)。我以為自己不應介入太多,只需供應食物和水,讓街貓的日子過得好一點,這樣就夠了。我喜歡看著牠們自由來去、發情、繁殖,認為這才是貓的天性。

第二階段,我義無反顧加入街貓TNR的行列,因為我餵養的街貓數量太多,討厭貓的鄰居已開始做出對貓不利的事了。直到這時我才願意面對現實,知道街貓是不可能獨立於人類社會而存在的。儘管結紮街貓是違反自然的,把街貓的耳朵剪去一角是殘忍的,但是,相對於世界的暴戾與殘缺,街貓殘缺的耳朵,或許反而成了完美的表徵?因為那個記號代表了:這隻街貓背後存在著一個愛牠的人。

這段敘述也寫出人與動物在城市互動的面貌。如何介入?怎樣互動?尊重也理解彼此的存在,會是艱難的選擇嗎?

朱天心曾說:「貓吾貓以及(無)人之貓」,「在生命有限的和人的接觸中,至少,至少有那麼一次,是溫暖的,和善的」。她在《獵人們》、《那貓那人那城》兩本書勾勒了「貓族」的靈動形貌,街貓作為一個獨立自在的主體,在人類支配的環境尋找空隙,爭取一份存活的空間。即便「擔心和遺憾是生活裡的常數」,總看見「一隻隻不會說話的貓,在那寬闊無際的滔滔時間大河角落信賴凝望你的身影」。這種「相逢」而不是「占有」的情感互動與流轉,開啟了城市的文明視野。

城市的快速發展下,由於對人際的疏離,隱藏在冷漠之下的可能是敵意。面對日常生活的現實,拒斥或粗暴對待街巷之中「不得其所」的流浪動物,形成與社會議題交織的生命故事。如韓麗珠在《黑日》所述:「我想起二○一四年,流浪狗『未雪』誤闖上水的地鐵路軌,職員發現了牠,走進路軌嘗試驅趕,但狗受了驚,沒有離去,不足一分鐘後,列車把牠當作物件般,在牠身上輾過,把牠從活物輾成肉醬。那一年,譴責港鐵處理流浪狗的人,被嘲諷對動物有著太多不必要的愛。其實,一個城市的政策如何對待動物,反映了政府終於會如何對待人民。」對城市中的流浪動物之觀看與對待,扣合著城市的發展。同理心,也經常面臨「無理/無禮」的挑戰,如何對待星球間每個獨立的生命個體,為地球留下豐沛的生命物種。不只是臉書上收養動物訊息的轉貼,還有街巷之間相遇的對望與凝視。

城市空間是否有動物容身之處?這種衝突與矛盾也呈現了城市中人與動物之間的複雜糾結。一如蔣勳曾書寫自己面對流浪貓的遲疑與踟躕⋯⋯

理解的距離

從動物的名稱轉換,可以看出城市人對待動物的質變。一九九八年動保法通過,動保法內明文寫著:「供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之犬貓。」朱天文自言對「寵物」一詞有著「忍受此詞觀念之陳舊已臻歧視語的地步」──寵物,令人想到寵妾、得寵、失寵。而蔣勳則說:「『寵物』,我提醒自己,『寵』不是『囚禁』。」有怎樣的提醒,就表示人們曾經有怎樣的作為,失寵、囚禁乃至於遺棄是有可能的。

一如林燿德在〈貓與布貓〉以戲謔反諷的語調,書寫貓與布貓之間的歧異,關於繁殖、聲響、撒嬌以及丟棄之輕易與否。黃凡在〈貓之猜想〉也有:「人類關懷動物是有選擇性的,漂亮的、稀奇的、有名的,總是受人青睞。反之則無人理睬。」當「視覺系」的寵「物」,與毛小孩、家人,處於不同端點的光譜,而涉及生命的照護,則是一種倫理感受與責任。

如何感受動物與空間的關係,又如何認知動物與自己的關係?林燿德〈寵物K〉文中透過觀看視角的切換,從寵物(烏龜)的角度觀視,「在K的眼中,我永遠只是一群零碎的器官,一些被界定空間解析的拼圖:巨大並且善溜動的眼球、溼潤而富血色的唇、清晰的新萌鬍根……我的臉被切割成一頁頁展讀」。當他發現寵物(烏龜)也在試圖豢養自己的寵物,那麼這其中主客之關連,值得深思。此外,包子逸〈鴿子〉看見城市人的多重鏡像,野鴿被討厭牠們的人稱之為「長了翅膀的鼠輩」(rats with wings),於是牠們和流浪犬貓一般,成為都市邊緣尷尬而不受歡迎的存在。文中的阿桂一方面擔心鴿子是否帶來病菌,試圖驅逐鴿子;另一方面試圖找出照顧鴿子的方式,又救援跌落的小鴿。

城市空間是否有動物容身之處?這種衝突與矛盾也呈現了城市中人與動物之間的複雜糾結。一如蔣勳曾書寫自己面對流浪貓的遲疑與踟躕:「我沒有取名字,我猶豫著,我判斷她不是流浪貓,如果三級警戒結束,我要回臺北,我也不希望她失去了在田野間逍遙的自由……如果取了名字,有隸屬關係,彼此都有牽絆,我還不習慣『寵物』的關係,牠來去自由,三級警戒以後我離開,沒有牽腸掛肚的捨得捨不得,我也來去自由。」

命名的確是人與動物之間關係的隸屬與肯認,《那貓那人那城》中,已經離去的貓的名字是群組名稱,成為永恆的記憶;隱匿則寫著:「為初見的貓咪命名,是一種建立關係的方式……苦苦思索,根據牠的特徵和個性,在喜愛的字詞中挑揀,終於,一個名字,從空無中誕生,一頂金色的頭箍,被放在孫悟空的頭上。從此,命名者和被命名者,都和以往不同了,這是一種許諾,也是互相擁有。」吳明益在《浮光.我將是你的鏡子》也提及為夜市巷口的黑貓命名為「Nocturne」(夜曲)。命名是一種小規模的創造。從林燿德對於「擁有」的思索,到包子逸對於「不擁有」的矛盾;從蔣勳徘徊於「擁有」與自由之間的空間想像,以及朱天心、隱匿對於「命名」的互動理解,創造人貓相迎,「貓土貓民」的城市風景是有可能的。

動物具有一種召喚力,讓人誠實地面對內心的感受。名稱與位置的反轉,意味著人願意理解動物的感受,而不僅是以自我為中心。

日常的顯影

海明威〈雨中的貓〉裡的那位女主角,執著地說著:「我要一隻貓」,要一隻「因自己的撫摸而滿足地呼嚕的貓」,對同伴動物的依賴,反映了現代人的寂寞與內心的想望。從貓族到寵物,從陪伴動物到喵星人,許多人是依賴陪伴動物的純真與信任,而撐起了生活的宇宙。朱天心寫狗人〈狗派〉──「肯聽命的群眾」與貓人(貓派)──「完整獨立,叫也叫不來的野性生命」,直言從動物性格可以看出人的特質。龍應台則描述:「貓是黑夜裡思索的含情脈脈的哲學家,狗是鎂光燈下什麼祕密都守不住的脫口秀演員。」類似「化人主義」的說法,也成為城市生活的一種特質。在臉書、IG上播放自家「主人」的萌、酷,「嚕貓」、「吸貓」成為流行語,以貓奴、鏟屎官自居,彷彿成了現代人的生活美學。

動物給予現代人的不僅是陪伴,而是生命的思索,人間的信任與療癒。鍾怡雯《枕在你肚腹的時光》,以繪本摹寫與「小肥」之間的親暱。書寫她家的「小女生」,是貓界的尹雪艷,人貓不離,分不清誰是主人誰是寵物。龍應台在《走路──獨處的實踐》中列出三十種實踐獨處、找回自己的方法,其中有一條:「窗口有一隻貓,凝視。」當動物把自己全心交付給你,「像小狗的眼睛一樣,清澈篤定、不知懷疑的愛」,個人的生命也被動物的純然專注眼神所點亮。許悔之〈原是一名抄經人〉書寫他與愛犬尼歐的因緣,被動物拯救的關鍵時期:

尼歐那時是不到一歲的小狗,純種好看好動的米格魯。有時抄經累了,我躺在地板上,他就過來舔我的臉,我就告訴他,我人生所有的恐懼、黑暗和不堪,他用慧黠的眼神表示傾聽和理解,他並不需要言語。

有時尼歐跑近他的外出皮繩旁,叼著皮繩跑近我,希望我帶他去戶外散步。

對於那時缺乏行動力的我而言,有萬般不願意。我曾經喃喃的向尼歐說過「我都決定要自殺了,你還要我帶你去散步?」

尼歐堅定的叼著皮繩,左右蹦跳,他那種全然純真的眼神讓我無法拒絕,所以,我滿足他的願,就帶他外出散步、晃盪,有時一個小時,有時兩個小時,戶外的陽光照著我們,並不能驅趕我心的寒冷,但我們相互陪伴。

我的心中也開始有光,慢慢的照破了黑暗。

「尼歐不是寵物,他是我的狗兒子、我的家人。」這樣的宣示彷彿是時間的寓言,跨越了物我的界限。一如龍應台在《大武山下》提到:「如果你發現,小說裡所有對動物、植物的稱謂都不用『它』,而是『他』,那不是誤植,是作者的宣示。人,不在動物、植物之上。」

張馨潔〈借你看看我的貓〉就描述了人貓共好,或說人因貓而完整的景觀:「冬日咪咪坐在我盤據在椅上的雙腿,心窩貼著我的小腿肚,我感受她血液流動的節拍,用鍵盤打出的每一個字,都有她的氣味。當我低頭看她,我們鼻尖相碰,作為一種親吻的替代……動物的心平穩又靜定,有著比人類更澄澈的智慧。我浮動的生活也日漸將自己混成濁水,沒有澄清的一天。他們用雙眼,不假文字,勝過我用口吐出徒具雕飾的話語。那樣乾淨的心只是映出萬物本質,沒有愚痴愁苦。」

人與動物之間的情感羈絆,映顯現代人的生活情境,打開了人的生命方舟。她又說:「貓能靠人類接收不到的聲波溝通,同類之間近乎無話。或許為了豢養人類,才開始發展語言。」連結鍾怡雯所說:「有幸當貓的寵物,我也十分樂意。」動物具有一種召喚力,讓人誠實地面對內心的感受。名稱與位置的反轉,意味著人願意理解動物的感受,而不僅是以自我為中心。這種差異與自覺,或許可以讓人類更具倫理思辨,更懂得善待各種生命。

我們願意相信,每一回觸及內心情感與覺知的溫柔對待,都可以成為這座島嶼的養分,這也是動物帶給我們的生命啟發。

共生的可能

並非有了「貓肥家潤」的卡片,街貓浪犬的生活就不再危殆,可以不必擔心受怕;並非有了村上春樹《棄貓:關於父親,我想說的事》的諭示,以各種原因遺棄自家動物的現象就不會發生;也不是有了毛小孩一詞,就能消減虐貓(犬)者的惡質心態。城市中的人與動物關係,並非線性的從流浪動物到陪伴動物的定著,而是與城市地景,當代生活自相呼應。其間貓志工(愛媽)的付出、作家學者的發聲,乃至於與城市觀光型態的發展思維都有連結。如法蘭岑所說:「當你走出去,讓自己和真實的人,甚或只是真實的動物發展真實的關係後,你便會面臨真實的危險:最後可能交付出『愛』的危險。撞上那樣的愛,都會改變你和世界的關係。」透過與動物「真實」的相處,可以看到人如何定義自己為人,看到人的脆弱性,以及一個進步文明社會的重層脈絡。我們願意相信,每一回觸及內心情感與覺知的溫柔對待,都可以成為這座島嶼的養分,這也是動物帶給我們的生命啟發。

參考書目

村上春樹著、賴明珠譯(繪者:高妍):《棄貓:關於父親,我想說的事》(臺北:時報出版,2020)。

曼諾.許特惠森(Menno Schilthuizen)著,陸維儂譯:《達爾文進城來了:新物種誕生!都市叢林如何驅動演化?》(臺北:臉譜出版,2020)。

強納森.法蘭岑(Jonathan Franzen)著,洪世民譯:《到遠方:「偉大的美國小說家」強納森.法蘭岑的人文關懷》(臺北:新經典文化,2017)。

包子逸:《風滾草》(臺北:九歌出版社,2017)。

朱天心:《獵人們》(臺北:印刻文學,2005)。

朱天心:《那貓那人那城》(臺北:印刻文學,2020)。

朱天文:〈在火場裡繡花〉(《聯合報.副刊》,2014.12.28~12.30)。

吳明益:《浮光》(臺北:新經典文化,2014)。

房慧真:《草莓與灰燼》(臺北:麥田出版,2022)。

林燿德:《鋼鐵蝴蝶》(臺北:聯合文學,1997)。

張馨潔:《借你看看我的貓》(臺北:九歌出版社,2019)。

許悔之:《但願心如大海》(臺北:木馬文化,2018)。

黃凡:《貓之猜想》(臺北,聯合文學,2005)。

黃宗慧、黃宗潔:《就算牠沒有臉:在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題》(臺北:麥田出版,2021)。

黃宗慧:《以動物為鏡:12堂人與動物關係的生命思辨課》(臺北:啟動文化,2018)。

黃宗潔:《牠鄉何處?城市.動物與文學》(臺北:新學林出版,2017)。

龍應台:《天長地久:給美君的信》(臺北:天下雜誌,2018)。

龍應台:《走路:獨處的實踐》(臺北:時報出版,2022)。

鍾怡雯:《我和我豢養的宇宙》(臺北:九歌出版社,2002)。

鍾怡雯(繪者:魏延乘):《枕在你肚腹的時光》(臺北:麥田出版,2002)。

鍾怡雯:《麻雀樹》(臺北:九歌出版社,2014)。

隱匿:《河貓:有河 book 街貓記錄》(臺北:有河文化,2015)。

隱匿:《貓隱書店:告別有河與河貓》(臺北:木馬文化,2019)。

韓麗珠:《黑日》(臺北:衛城出版,2020)。

駱以軍:〈路的盡頭(之一)〉(壹週刊,第557期,2012.01)。

駱以軍:〈路的盡頭(之二)〉(壹週刊,第558期,2012.02)。

延伸閱讀

約翰.葛雷(John Gray)著、陳信宏譯:《貓哲學:貓與生命意義》(臺北:春山出版,2022)。

朱天文:〈志工證〉(《聯合報.副刊》,2014.04)。

朱天文:〈帶貓渡紅海〉(《聯合報.副刊》,2013.11)。

朱天文:〈短尾黃〉(《聯合報.副刊》,2013.02)。

朱天衣:《我的山居動物同伴們》(臺北:麥田出版,2012)。

朱西甯:《貓》(臺北:遠流出版,1994)。

楊佳嫻:《貓修羅》(臺北:木馬文化,2019)。

劉克襄:《虎地貓》(臺北:遠流出版,2016)。

劉克襄:《野狗之丘》(臺北:遠流出版,2016)。

蔣勳:〈貓咪之一〉(《聯合報.副刊》,2022.01)。

蔣勳:〈龍仔尾貓咪之二〉(《聯合報.副刊》,2022.02)。

蔣勳:〈龍仔尾貓咪之三〉,《聯合報.副刊》,2022.03)。

延伸閱讀:

劉士永:從美國環境史的發展脈絡,反思台灣環境議題與本土認同

族群、環境、人權——湄公河域的藝術行動與實踐改變了什麼

林益仁:家園互依——臺灣脈絡下的生態人文省思

臺灣宜蘭人,臺灣師範大學國文研究所博士。曾任臺北市立敦化國中教師、韓國啟明大學中文系客座教授,現為臺灣師範大學國文系專任教授。研究領域為明清文學、空間與文學、報導文學。著有《行旅‧地誌‧社會記憶:王士性紀遊書寫探論》;合著有《風雅淵源:文人生活的美學》、《文學@臺灣》、《傾聽語文:大學國文新教室》等書,編著有《另一種日常:生活美學讀本》(與凌性傑合編)。

Be First to Comment