籍貫滇西,香港中文大學人類學系性別研究及人類學哲學碩士畢業,關注在港外勞女性之情慾探索,閒暇時光沉迷鳥類攝影,2020年與中大人類學系一班同儕及老師共同著有《人類學好野——關於人類的,我都想學》一書。最近的身份有酷兒、老師和努力戀愛中。

記錄/段毅敏

編按:危急時刻,知識份子何為?2019年,第一屆羅家倫國際漢學講座曾邀請王德威院士以「危機時刻的知識份子:歷史、思想——與文學」為題開展講座;三年後的2022年,主辦方延續同一講題、邀請多位講者回應。5月20日,法國社會科學高等研究院中國近現代思想史教授、《在人民之間》作者魏簡(Sebastian Veg)受邀參與「危機時刻的知識份子」系列線上講座,以「對知識份子的再思考:知識、合法性以及閱讀公眾」為題,作出精要分享。(* 本場講座紀要已獲講者授權撰寫、刊發。)

什麼是「知識份子的危機」?魏簡認為,知識份子的危機來源於以下幾點:

在早期的知識份子研究中,福澤諭吉、梁啟超、丸山真男這些人們耳熟能詳的大學者均有貢獻。人文學科方面,以阿瑟 · 拉夫喬伊(Arthur Lovejoy)於1940年代創立the Journal of History of Ideas為代表,社會科學方面,則有卡爾 · 曼海姆(Karl Mannheim)對於知識社會學的研究。總體來說,思想史作為一門學科,就是要研究知識份子的知識話語是如何產生、由誰向公眾傳播、而媒體在這些互動中又扮演什麼角色。

思想史最早是由哲學中脫離出來,形成了一門獨立學科,一直面臨其價值中立和學科規範性的問題。中文中的「思想史」源自日本學者,梁啟超與福澤諭吉類同,以這個詞來敘述和研究特定知識內容產生的社會背景和思維之間錯綜綿延的脈絡。本次講座分為三個部分:超越「偉大思想家」的歷史,知識社會學和邁向知識份子的社會史。

Karl Mannheim最早提出了知識社會學,強調知識生產的背景性,將知識分析視為「自由漂浮的知識」,認為知識份子並不構成一個獨立階級,而可以超越各種社會階級。

超越「偉大思想家」的歷史

在這部分,魏簡概略地介紹了Lovejoy的觀念史、劍橋思想史學派的代表者昆廷 · 斯金納(Quentin Skinner)及約翰 · 波考克(John Pocock),以及萊因哈特 · 寇瑟萊克(Reinhart Koselleck)的概念史。

魏簡認為,思想史在其作為一門學科的發展過程中受到了很多批判,多與作為研究者的知識份子在政治局勢中的站位有關。Lovejoy在1940s創辦的Jounal of the History of Ideas是比較早的思想史制度化的實踐;Karl Mannheim最早提出了知識社會學,強調知識生產的背景性,將知識分析視為「自由漂浮的知識」(受到Alfred Weber 及 Max Weber影響),認為知識份子並不構成一個獨立階級,而可以超越各種社會階級。

魏簡首先梳理了在社會史研究崛起的背景下思想史研究中的部分重要文獻,包括雅克 · 勒高夫(J.Le Goff)的LES Annales, Hobsbawm 的 Past and Present、史華慈(Benjamin Schwartz) 的A Brief Defense of Political and Intellectual History、羅伯 · 丹屯(Robert Darnton)的Intellectual and Cultural History、侯歇 · 夏提葉(Roger Chartier)的Intellectual History or Socio-cultural History? the french trajectories 等。在一眾與思想史有關的學術著作裡,魏簡重點探討了史華慈的“A Brief Defense”,包括如下洞見:

知識社會學

關於知識份子研究,魏簡首先參考了葛蘭西(Antonio Gramsci)、布迪厄(Pierre Bourdieu)和傅柯(Michel Foucault)三人的相關思想成果。葛蘭西在其《獄中劄記》提出了傳統/有機知識份子的二分——前者與舊式社會結構和經濟制度聯繫緊密,如教士階層;後者則屬於那些新崛起的社會階級,如工業社會中的專業人士。布迪厄則在The intellectual Field (1985)中提出,知識份子乃「統治階級中的被統治部分」。福柯在1976年則提出「特殊知識份子」(specific intellectuals)概念,用於與代表宏大論述和絕對主義的「普遍知識份子」(universal intellectuals)做出區別。

對於威權政治之下的知識份子,魏簡列舉了米洛萬·吉拉斯(Molovan Djilas)的An analysis of the Communist system (1957)、 康拉德 · 哲爾吉(Gyorgy Konrad)和塞勒尼 · 伊萬(Ivan Szelenyi)的 Intellectuals on the road to class power (1979), 以及米克洛斯 · 哈拉斯蒂(Miklos Haraszti)的The Velvet Prison, Artists under State Socialism (1983) 。魏簡指出,上述幾位學者均強調知識份子十分懂得適應政治制度,尤其是早期東歐學者如Djilas就討論了知識份子如何憑藉其自身知識在體制內獲得特權的情況。

思想史一直是全球的,無分國家界限,但同時也存在狹隘的歐洲中心主義或華文圈內的中國中心主義現象。隨著語言轉向的發生,非精英文本的價值也得以突顯。

邁向知識份子的社會史

在這部分,魏簡提出一個關鍵問題:如果不放棄思想史的方法,如何用它繼續思考知識份子的角色?

首先魏簡介紹了Lloyd Kramer的〈哈貝馬斯,符合和啟蒙知識份子的遺產〉(Habermas and the Foundations of Critical Theory)。Kramer認為每一種知識份子都包含一個哈貝馬斯和福柯。從哈貝馬斯方面來說,早期那種啟蒙知識份子沒有消失,而是趨向成為一種理想;從福柯方面來說則是知識份子仍然與國家機器運轉密切相關,如國家在精神病院等地方的知識生產。Kramer認為這兩個面向無法分開。

隨後魏簡再介紹了齊格蒙 · 鮑曼(Zygmunt Bauman)的「立法者」與「闡釋者」概念。根據Bauman的觀點,啟蒙時期知識份子為立法者,而在後現代則成為闡釋者,不再立法,而主要發揮闡釋社會現象的職能。不過根據Said的觀點,知識份子有批判特權階級的責任。

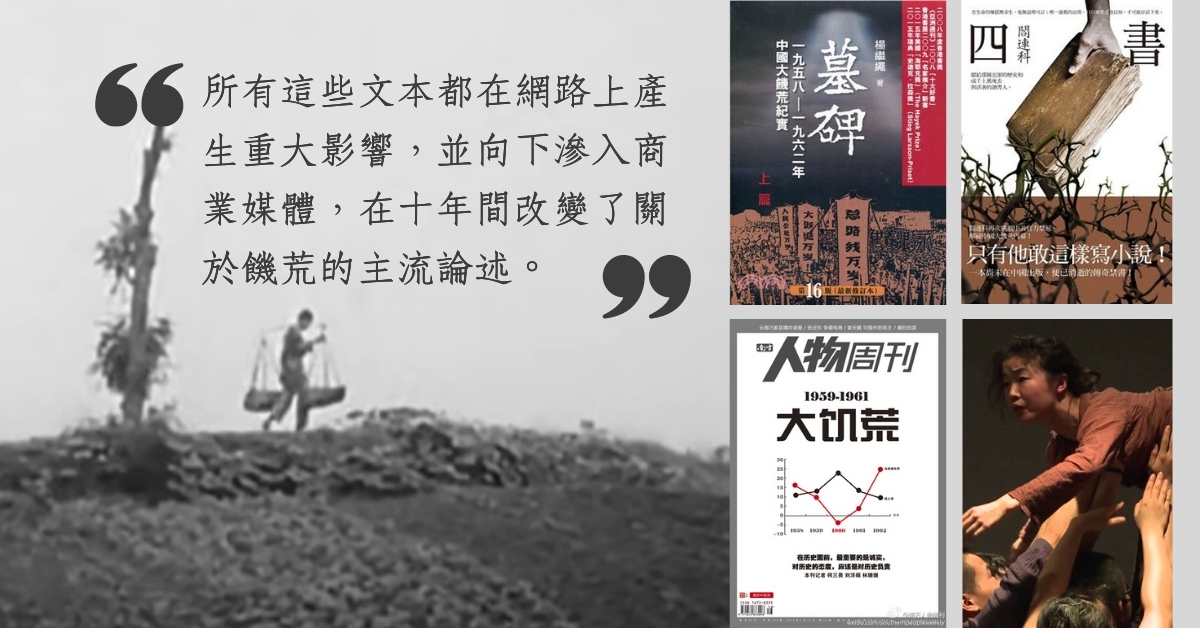

關於知識份子研究的新方向,魏簡列出了幾種學界看法。艾爾曼(Benjamin Elman)在the Failures of Contemporary Chinese Intellectual History提出有必要接受後現代的挑戰,但也要重建思想史的意向性(intentionality);Jan-Werner Muller強調思想史的政治意義,認為一切皆是文本。關於思想史研究的全球轉向(global turn),魏簡認為,思想史一直是全球的,無分國家界限,但同時也存在狹隘的歐洲中心主義或華文圈內的中國中心主義現象。隨著語言轉向的發生,非精英文本的價值也得以突顯。

延伸閱讀:

|閱讀推薦|

籍貫滇西,香港中文大學人類學系性別研究及人類學哲學碩士畢業,關注在港外勞女性之情慾探索,閒暇時光沉迷鳥類攝影,2020年與中大人類學系一班同儕及老師共同著有《人類學好野——關於人類的,我都想學》一書。最近的身份有酷兒、老師和努力戀愛中。

Be First to Comment