數千萬受難者絕大部分都是偏遠農村中的貧農,他們受到嚴格的行政管控,也缺乏參與公共討論的管道,而這確實導致知識分子很少對官方史觀提出挑戰。

另一種非官方史學活動的模式,是在官方檔案資料難以獲得的情況下記錄被遺忘或者被掩蓋的事件。致力於這種記錄的人各式各樣,有在學術界內部或者邊緣以傳統方式搜集檔案的群體,也有依靠已出版但冷門的材料的記者,還有主要從事口述歷史的非官方群體。

沈志華是最早在九〇年代初,透過平行管道在中國學術界邊緣地帶記錄共和國早期歷史的民間史學家之一。他生於幹部家庭,文革期間下鄉,差一點沒能考上大學。報考社科院歷史研究所時,他直接到當時的社科院院長、著名的強硬派人士鄧力群家中說服他。沈志華後來被錄取,但在論文答辯前因向外國學者提供機密文件被捕,後入獄兩年。一九八五年獲釋後,他已無法在學術界立足,遂南下深圳,後又前往廣州,透過倒賣黃金致富,這使他能夠在限制較少的情況下重新開始研究工作。一九九〇年代初,他利用前蘇聯檔案館開放的機會,與社科院合作一個研究計劃,從一九九六年持續到二〇〇二年,由他提供所有經費(總計超過一百萬人民幣),社科院提供相關手續。這樣的合作十分必要,因為在沒有工作單位的情況下,沈志華連護照都拿不到。為了更容易獲得檔案,他在莫斯科聘用俄羅斯史學家,並將大量檔案資料帶回中國,與國內的歷史學家分享。 在北大做了幾年兼職研究員後,沈志華受聘於華東師範大學,並和楊奎松等具有批判態度的史學家共同建立國際冷戰史中心。上海交通大學的曹樹基和他們的想法接近,也是大饑荒研究的先行者之一。 對這些特立獨行的學者而言,運用官方體系外搜集到的資料成為彰顯民間史學家身分的方式。

沈志華和楊奎松發表了一系列修正歷史的作品,質疑共和國歷史中一些敏感事件的官方版本。他們還運用媒體宣傳自己的成果。 二〇一三年是韓戰停火六十周年,沈志華以自己對於韓戰爆發和毛澤東於一九五〇年十月派軍跨過鴨綠江的研究為基礎,多次舉辦公開講座。

汪暉於二〇一三年十二月撰文,認為韓戰是毛澤東為了正義和革命的「人民戰爭」的延續,由美國和聯合國軍的突襲引起, 楊奎松則對此做了長篇駁斥。他指出汪暉論文中的大量歷史錯誤,並集中論述自己作為史學家的專業標準,將汪暉的論文稱為「以論帶史」。他特別批評汪暉將「人民戰爭」等同於意識形態戰爭,指出「人民戰爭」的策略最早是指中共放棄了江西蘇區時期的意識形態極端主義,重新回歸更溫和的統一戰線策略。他的結論是:「今天任何想要發揮自己政論長才的學者,如果要拿歷史做證據,還是請務必先去認認真真地讀一點歷史書為好;涉及中共黨史,最起碼的,也要把《毛選》裡的文章讀懂吧。」 他的關鍵論點在於專業標準,以及重視經驗證據勝於「大」理論。楊奎松在不久後發表的一篇論文中進一步強調這一點,批評汪暉的概念根植於階級鬥爭的理論框架而「去政治化」。和第一篇文章相比,楊奎松更明確指出,汪暉提出的是個人觀點,而不是從「專業角度」去書寫。

在這場爭論中,專業倫理要求楊奎松在澄清歷史事件和提出政治觀點之間做出嚴格區分。另一位在學術界內從事非官方研究的史學家是南京大學的高華(一九五四——二〇一一),他研究延安整風運動、長達七百頁的著作《紅太陽是怎樣升起的》成了暢銷書。這本書回到被理想化的一九五〇年代,旨在追尋中共的「極權主義根源」,該起源為之後的反右運動和其他政治運動奠定基礎。常成(David Chang)在一篇書評中指出,高華系統性地運用大量已發表的材料,並借用傳統中國史學的分析概念,兩者的有效結合使他的書對中國大眾而言極具可讀性。這本書的印量之高,遠遠超過一般大學出版社史學專著的水平,也遠遠超過香港讀者群的數量,代表有其他平行管道積極向大陸地區傳播此書。 在公開講座中,高華強調,後來承繼延安整風運動模式的各類整風運動,成為中共政治策略中的結構性元素,因此也質疑文化大革命的特殊性。

直到二十一世紀初,官方歷史雖然承認一九五九至一九六一年爆發過大饑荒,但一般都將其歸咎於「三年自然災害」以及各種「外交」因素:在中蘇關係越趨緊繃的背景下,中國需要向蘇聯還債。魏格林(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)曾指出,數千萬受難者絕大部分都是偏遠農村中的貧農,他們受到嚴格的行政管控,也缺乏參與公共討論的管道,而這確實導致知識分子很少對官方史觀提出挑戰。二十一世紀初,人們對饑荒的興趣陡增,則要特別歸功於另一位民間知識分子楊繼繩(一九四〇——)的不懈努力。楊繼繩自一九六四年擔任新華社記者,是一名官員,但在一九九六年退休後,他不再受制於過去的種種限制,而曾經的身分又使他能夠接觸到珍貴的史料和檔案。雖然他的父親在饑荒中餓死,但他直到一九八九年後依然對官方敘述堅信不疑。如今,作為《炎黃春秋》編委會的成員,他撰寫並編輯大量質疑官方歷史的文章,同時繼續開展自己的非官方研究,搜集底層幹部撰寫的黨內報告、內部文件、未發表的回憶錄和口述證詞,最終於二〇〇八年在香港出版成巨著《墓碑》,這本書在中國國內達到空前的流通量。

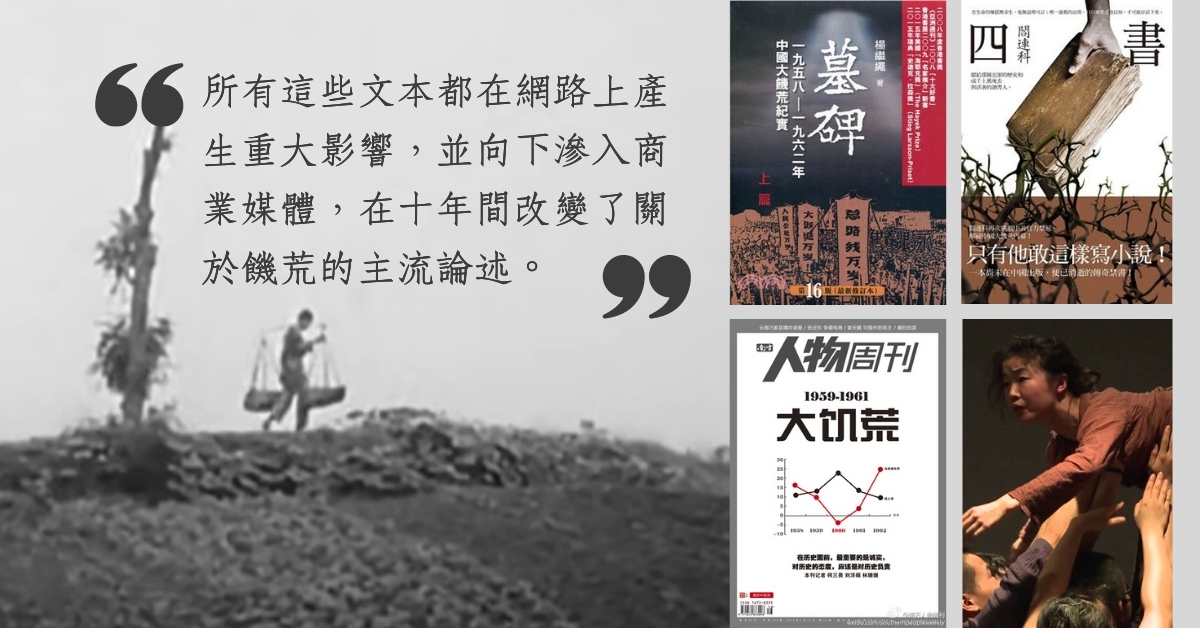

更多倡議接著出現。二〇〇八年前後,《星火》雜誌被重新發現,人們讀到對大躍進政策最早的批評文字。閻連科的小說《四書》探究了知識分子在維護這一套導致饑荒的體制中所負有的責任。二〇一四年,余華在《紐約時報》發表文章,呼籲中共道歉。吳文光在二〇一〇年成立的「民間記憶計劃」,和一群年輕的紀錄片導演對農村的大饑荒見證者做了大量口述歷史訪談。清華大學的社會學家郭于華對集體化時期的一個陝北村莊進行長達十年的研究,雖然不是直接針對饑荒的研究,但也為相關討論做出重要的理論貢獻。所有這些文本都在網路上產生重大影響,並向下滲入商業媒體,在十年間改變了關於饑荒的主流論述。

楊繼繩:「不管什麼人進入極權制度這個模型,出來都是兩個背靠背的連體人:專制者和奴隸的連體,即在下級面前是專制者,在上級面前是奴隸。」

《墓碑》

毫無疑問,《墓碑》一書對於饑荒的主流認識影響最為重大。 這本書是長達十年的檔案和口述歷史研究的成果。楊繼繩這番事業的非官方性質,或者說其「業餘性」非常明顯,甚至也是作者本人在訪談中所強調的:

傳統史學家面臨種種限制。首先,他們自我審查。他們的思想局限了自己。他們甚至不敢記錄史實,不敢說,也不敢碰。就算寫了,也不能發表。就算發表了,也會被審查掉。主流學者面臨這些限制。但是還有很多像我這樣的非官方史學家。很多人寫過被劃為「右派」或者「反革命」分子的回憶錄。安徽省有一位作家記述了家人是如何餓死的。有很多作家寫過自己的家人挨餓。

楊繼繩的「非官方」(民間)立場體現在他不注重方法論。整部著作在結構上是一部龐雜的證據匯編,而不是歷史敘述,並在主題研究和地域研究之間切換,還有不少重複之處。書的引言清楚將作品定位為對公共領域的一次介入,而不是超然的史學作品:「造成中國幾千萬人餓死的根本原因是極權制度。」

楊繼繩認為,毛澤東時期的去人性化和暴力使體制內所有人都成了雙面人:「不管什麼人進入極權制度這個模型,出來都是兩個背靠背的連體人:專制者和奴隸的連體,即在下級面前是專制者,在上級面前是奴隸。」與平等主義的理想相反,極權制度非常等級化:對領袖不假思索的服從和對下級的暴力打壓,是它的規則。因此,全體社會成員既是受害者也是加害者,既無辜又有罪。「信陽一些老幹部向本書作者回憶說:『你不打人,別人就打你。那年頭,打人是一種勇敢行為。打人打得越狠,就越證明你立場堅定。對共產黨忠誠。不打人不是好人。不打人你就是右傾分子,馬上就有人打你。』」 楊繼繩按照自己的「民間」方法,整理了很多佐證暴力和大批群眾死亡的內部報告、個人回憶錄和資料。

讀者眾多的自由派刊物《南方人物週刊》,在二〇一二年五月發表題為「大饑荒」的特刊,並在封面上輔以一九五九至一九六一年期間的糧食產量表。定調的社論題為「以誠實和良知祭奠饑荒」,之後有四篇深度調查報導。二〇〇四年,河南省光山縣的一位饑荒見證者在村子裡樹立一座紀念碑。一位來自(安徽省阜陽縣)牛寨的青年村民作家牛犇,出版了一本基於口述歷史和當地饑荒檔案的著作《大饑荒口述實錄》(二〇一一)。一位記者採訪了四川大學的右派、八十二歲的李盛照,他多年來一直在撰寫關於饑荒的報告和上訪書。 最後還有一篇廖伯康的訪談錄。廖伯康曾任重慶市委書記,他解釋自己如何在一九六二年將四川的饑荒情況匯報給楊尚昆,並因此遭到當地黨員的攻擊,被下放勞改農場長達二十年。報導最引人注目的一點,是不再使用「三年自然災害」這一官方說法,而是系統地改用「大饑荒」。 雖然特刊沒有直接引用楊繼繩的研究,但其影響是顯而易見的,顯示邊緣出版物和主流公共領域之間的互動,或者說一種「向心」機制:一些討論會從專業化或者海外管道逐漸進入大陸的主流媒體。

這一期《南方人物週刊》可能是中國大陸主流媒體迄今為止最具批判性的大饑荒論述,它的出現條件有必要進一步說明。特刊出版於薄熙來倒台後的幾個月。薄熙來曾試圖在重慶復興毛式政治以提高自己在二〇一二年黨代會上成為常委的機會,但他在二〇一二年三月因貪污被捕。

薄熙來的支持者則試圖在社群媒體上攻擊楊繼繩等大饑荒的批評者來提高支持度。二〇一二年四月十九日,《人民日報》甘肅分社社長林治波,用他的微博認證帳號(有二十三萬粉絲)質疑一九六〇到一九六二年的饑荒死亡數字,譴責「為了糟蹋毛主席,竟然誇張污衊一九六〇——一九六二年餓死幾千萬人」的陰謀。他的言論在社群媒體上引發曠日持久的爭論,許多用戶發文講述自己在大饑荒期間的家族史。這個議題逐漸引起關注,《南方人物週刊》的報導可能就是對這一爭論的回應,而之所以獲准出版(在薄熙來的競爭對手汪洋主政的廣東),是為了在十八大召開前進一步打擊薄熙來的毛式政治。同年十一月十八大召開後,導演馮小剛很有技巧地在他的電影《一九四二》中加入一九五九至一九六一年大饑荒的隱喻,這部作品改編自劉震雲描寫戰爭時期饑荒的中篇小說:這也可以視為運用「隱藏文本」的一個典型案例。

雖然《墓碑》沒有在中國正式發行,也沒有直接管道可以買到,但它確實在中國獲得強烈關注。任職於社科院的哲學學者徐友漁在一份香港刊物上將其比作亞歷山大.索忍尼辛的《古拉格群島》(一九七三)。楊繼繩將大饑荒的根本原因歸咎於「極權制度」的那篇引言也在網上廣為流傳。在線上和期刊中的學術爭論進一步激發更多關注。二〇一三年,馬克思主義數學家孫經先在九月的《中國社會科學報》上挑戰楊繼繩計算出的饑荒死亡人數,楊繼繩則在十二月的《炎黃春秋》上發表長篇駁文。二〇一四年七月,兩人受賀雪峰之邀參加在武漢舉行的一次學術會議,在會上直接針鋒相對,楊繼繩再次對孫經先的批判做了詳細回應,但孫經先後來試圖歪曲這次爭論的要點。這一場會議在網路和微信中被廣泛討論,進一步激發讀者對《墓碑》的關注。另一位民間史家洪振快後來也在《炎黃春秋》上撰文駁斥孫經先。這一機制顯示了平行管道的力量,藉助這種管道,如《墓碑》這樣由香港知名出版社出版的作品儘管被禁,也能在中國大眾間傳播。二〇一六年,楊繼繩在一場他無法出席的頒獎典禮上,透過答謝詞指出:「從中原腹地到雲貴高原到新疆邊塞,都不時有盜版《墓碑》銷售。來自全國各地的大量讀者來信,給我以堅定而熱情地支持。這說明,真相有強大的穿透力,它可以衝破行政權力構築的銅墻鐵壁!」《墓碑》在中國大陸的成功,也展現了向心機制在中國萌芽的公共領域中發揮作用。

計劃的目標是透過回歸草根(「返回普通和常識」),從而切開層層積纍、糾纏矛盾的關於饑荒或掩蓋饑荒的論述。不是作為指導人民的知識分子……

民間記憶計劃

前文提到的計劃大都是個人計劃;與之相比,「民間記憶計劃」的獨特之處在於它的集體參與。吳文光在一九九二年拍攝了第一部文革題材的獨立紀錄片,他和當時的伴侶、舞蹈家文慧於二〇〇四年在北京東北的草場地藝術區建立新的製作基地。他們的朋友在那裡租下一間工作室,並允許他們十年免租金使用工作室的一半面積(工作室由艾未未設計,艾未未本人的工作室就在旁邊)。吳文光在這裡展開多個參與式的紀錄片計劃,包括「中國村民自治影像計劃」,這個計劃向村民提供攝影機,並培訓他們拍攝與自己生活切身相關主題的影片(導演賈之坦就是這樣加入吳文光的團體,後來繼續參與他的記憶計劃)。

「民間記憶計劃」的名稱包括「民間」二字。在二〇〇九年的一些探索性作品後,計劃於二〇一〇年開始實質運作。作為參與式計劃,其在草場地工作室集結一個由青年藝術家組成的駐點核心團隊,除了支付他們的生活和工作費用,還提供小額補助。核心成員包括章夢奇、羅兵、舒僑、鄒雪平、李新民、王海安和郭睿,每個人都為計劃帶來不同的背景和視角。他們大都是藝術院校的畢業生(或者剛參與計劃時還在讀),特別是來自天津美術學院,吳文光每年都在那裡教書。不過章夢奇原來的專業是舞蹈,郭睿是歷史系畢業生,而李新民則是來北京打工的農民工,在草場地做清潔和廚房工作,後來對計劃產生興趣並決定加入。計劃的社會多樣性反映了其非菁英的屬性。其中還有一些零星的參與者。總的來說,「截至二〇一四年初,先後有一百三十餘人參與,一共採訪了來自十九個省、兩百餘個村子的一千餘位老人,這些採訪影像和文字也正在整理,並陸續放到『民間記憶計劃』部落格,成為未來『民間記憶檔案』的一部分」。

計劃一開始就致力於飢餓和人民公社食堂中的「大鍋飯」主題。大多數參與者之前除了學校裡講授的標準宣傳版本以外,對大饑荒毫無了解:

五十年後出發去尋找「飢餓記憶」的年輕人,和這個時代的「標準青年」類似,受制於官方教科書,置身於「背對歷史,只往前看」的大環境中,絕大多數人不僅與「飢餓記憶」的歷史隔絕,一九四九年以後三十年歷史的真實原貌對他們來說也幾近蒼白。歷史記憶的蒼白和貧困,現實中的踉蹌和迷惑,導致「精神飢餓」,於是就有了這群渴望解決「飢餓」的上路者,有了「飢餓計劃」的啟動,也是一年後定名為「民間記憶計劃」的緣起。

在集體討論和研究後,「民間記憶」被定為計劃重心,並決定讓每一位參與者前往與自己家庭有關的村子:

返回村子後的第一個動作,是記錄村子老人的「三年飢餓」回憶從而打開第一道記憶之門。

這些村子老人,因為從來都屬於「無足輕重者」,自然也是「最沒有聲音者」,無論日子如何悲愴傷痛,永遠無聲,過去或現在都是如此。由此,他們經歷的歷史也是無語和空白的。於是,這些返村者是在返回「無言」和「空白」,返回普通和常識。重要的一點還有,如此回村,並非單單是為了自己的紀錄片創作,並非打獵一樣收集素材、走馬觀花一樣田野調查、目的達到就撤退的一次性動作,而是腳下踩住一塊石頭,結實地站在地上,接到地氣,創作與現實參與並行,認知社會和自我改變同步。不僅紀錄片是作品,拍攝者本人也是不斷自我訓練和塑造的作品。

注定,這是一場遭遇。對沉沒多年的歷史老人的尋找,這些「八〇後」要跨過的是對「三年飢餓」也懵然不知的父母輩, 意味著這是一次跨過一代人記憶空白的祖孫兩代人的相遇⋯⋯

計劃的目標是透過回歸草根(「返回普通和常識」),從而切開層層積纍、糾纏矛盾的關於饑荒或掩蓋饑荒的論述。不是作為指導人民的知識分子,甚至也不是為了自己的(政治或者職業)目的收集證據以重寫普通人歷史的知識分子(「打獵一樣收集素材」),而是作為合作計劃的參與者,致力於重新建立與中國鄉村歷史的聯繫,從而填平中國戶籍制度造成的城市菁英與村民之間的巨大鴻溝。透過這種方式,對饑荒的調查也回到了當今的現實:一些村子仍然極度貧困,也有一些村子的經濟狀況相對好轉,使村民不願意講述過去貧乏和苦難的時代。

出於這個原因,計劃包含四個獨立的部分:除了收集資料(錄製訪談、整理訪談稿並在計劃網站和其他管道發表訪談錄)和記錄饑荒見證者,參與者還用紀錄片來拷問自己對農村生活和歷史的立場,並經常組織戲劇和舞蹈表演重現他們在田野調查中遇到的重要時刻。他們常常和村民爭論拍攝大饑荒紀錄片的可行性,說服村民和他們交談,同時他們也會發起一些對村民生活有實質影響的計劃以「回饋」村子。第一個此類計劃是籌款建立刻有饑荒死難者名字的紀念碑,以及收集和反覆確認他們的名字和身分。田野調查進一步顯示,很多村子裡幾乎沒有勞動人口,老人和兒童構成大部分人口。因此,第二個計劃是為年長的倖存者設立福利基金,他們常常無人撫養,第三個計劃則是為兒童建立讀書室或者小型圖書館。

一些參與者如章夢奇和鄒雪平等每年都拍攝影片,利用過年期間的幾個月拍攝素材,春天和夏天在草場地編輯,秋天舉辦放映會、演出和討論會。草場地的工作坊常常爆滿;除此之外,計劃產生的幾部影片都參加了國內和海外的電影節,或者在其他場合放映。一些參與者將每年的活動(立碑、建圖書館、關愛老人)作為自己影片的主題,一些人則致力於單一主題的研究,比如羅兵發現他在湖南老家的鄰居任定其,曾經寫過一本對自己的人生持批判態度的回憶錄,一直追溯到中華人民共和國成立的一九四九年。羅兵的影片講述自己如何慢慢地取得這位老人的信任,並幫助他編輯和發表手稿。羅兵的方法明確體現這個計劃的非官方和草根性質:正如《星火》雜誌曾在一九六〇年發表過一篇村民的論文,羅兵也試圖消除「村民知識分子」和公共領域之間的鴻溝。

草場地成員們開展的工作不僅是非官方的,而且完全是非商業性的,這對計劃的精神至關重要。由於沒有房租負擔,成員們能夠透過放映和演出收入以及一些補助支付日常開銷。在這個意義上,他們組成了某種草根式的烏托邦社群,既不受國家的控制(雖然網站曾被短暫關閉,但大體上處在國家的雷達範圍之外),也不受中國社會的商業化影響。二〇一四年八月,草場地工作室的十年免租期到期,產權方大幅提高房租,迫使承租方收回這一半面積向外轉租。吳文光搬到更遠的北部郊區秦家屯,其他參與者則決定留在北京市中心附近,直面謀生的現實。至今為止,計劃還在持續運作。

口述歷史不是對歷史空白的補充,而是為被歷史排除在外的農民打開自主講述的空間。

民間社會學

草場地建立的同時,一些學術化的口述歷史計劃也展開了。雖然是在更加建置的脈絡下,但這些計劃仍然是從民間視角出發。一九九〇年代末期和二〇〇〇年代初期,清華大學社會學教授郭于華在陝北的一個村莊(她稱之為「冀村」)展開民族誌研究。郭于華的工作重點是整個土地改革和集體化時期,同時也涉及饑荒。她的計劃凸顯了女性民間知識分子的角色,以性別視角挑戰固有的方法論。女性對於毛澤東時代和大饑荒的記憶成為獨立的次領域。和上一個案例一樣,雖然她只能在香港出版完整的研究成果,但其中幾章在大陸的期刊和文集中發表,使同行學者能夠讀到她的研究成果,並吸引他們關注她在香港出版的著作。郭于華也時常在面向一般大眾的活動中討論她的研究。

為了建立自己的立場,郭于華依賴一套強大的理論框架,借鑑自史碧華克與其他南亞學者的「底層研究」以及斯科特(James Scott)「弱者的武器」和「國家的視角」的概念。實際上,她曾於二〇〇二年在《讀書》中撰文介紹斯科特的兩部當時尚未譯成中文的著作,將它們和自己的研究緊密聯繫起來,正如文章標題所寫:〈「弱者的武器」與「隱藏的文本」:研究農民反抗的底層視角〉。她最終於二〇一三年出版自己的著作,在書中以很長的篇幅再次討論底層的概念,並追溯到葛蘭西和文化霸權的概念。她認為,想要使無名大眾不被遺忘,唯一的辦法就是基於「身體記憶」書寫一部「反歷史」(counter-history)。孫立平在該書序言中也呼應這一觀點:「構建底層歷史與重構歷史的過程是一個講述與傾聽、理解與反思、解釋與再解釋的互動過程。」因此,口述歷史不是對歷史空白的補充,而是為被歷史排除在外的農民打開自主講述的空間。正如郭于華所寫,「從普通人的日常生活中建構歷史」,或者說是「提供一套系統的民間文本」。郭于華在引言的結尾引用王小波的論文〈沉默的大多數〉,並寫道:「口述歷史正是沉默的大多數的聲音,是自下而上地關注那些被歷史記錄貶至邊緣的人群的歷史。」冀村沒有人在大躍進時期餓死,因為諷刺地,政府也沒打算在這片貧困山區徵集糧食,但確實有很多人受苦於浮腫。在專門處理大饑荒的章節中,郭于華收集不同的敘述,展現農民如何明確地將人民公社制度和饑荒聯繫在一起。一位受訪者感嘆道:「再集體個幾年就沒人了,再幾年就餓死娘X了,真個嘛。」在這一章結尾,郭于華指出人民公社是知識分子構想出的烏托邦理想,又被強加在沒有選擇的農民身上:

在人民公社和大躍進的塵埃落定之後,最值得人們思考的問題是,追求一種美好、極致甚至絕美的烏托邦理想,為甚麼帶給農民的卻是深重的苦難和極度的惡果?⋯⋯集體化的思路出發點當然是城市而不是農村,是「國家的視角」而不是農民的視角,農民本身從來沒有真正的主體地位。而大一統的人民公社制度導致社會生態的多樣性遭受毀滅性打擊,正如斯科特在《國家的視角》一書中所指出的:國家從上而下地重新設計農村生活和生產的大規模努力,往往被描述為「文明化的過程」。我寧可將其看作馴化的嘗試,是一種social gardening(社會園藝)⋯⋯

正是因為國家在許多受馬克思主義影響的知識分子的支持下,推行大規模的「現代化」工程,才造成如此致命的結果,因此在審視毛澤東時代早期的歷史事件時更應採取民間視角而不是菁英視角。從這個意義上說,郭于華的結論和《星火》雜誌的作者們的觀點十分相似。

(本文摘錄自魏簡《在人民之間》,原題為〈研究大饑荒的職業和業餘史家〉,標題為編輯所擬)

參考資料:

[1] 吳虹飛,〈沈志華:重金搜集蘇聯檔案〉,《南方人物周刊》(廣州),第18 期(2008年6月21日),頁70-73。

[2] 曹樹基起初是人口和流行病學史學者,於2005 年在香港出版關於大饑荒的著作,並在多份中文學術期刊上發表關於反右運動的論文。曹樹基,《大饑荒:1959-1961 年的中國人口》(香港:香港時代國際出版有限公司,2005)。

[3] 例如楊奎松一篇很不尋常、關於毛澤東的英文論文,他用了很大篇幅論述毛澤東在一九二○年代倡導湖南獨立。Yang Kuisong, “Mao’s Winding Road to Socialism,” Caixin, January 18, 2015. 另一個例子是沈志華在2017 年夏天對中國對朝政策的介入。另一位經常進行公共介入的史學家是袁偉時(廣州中山大學),他的專欄文章集結成《昨天的中國》(杭州:浙江大學出版社,2012)。

[4] 見沈志華的演講「韓戰的起源」,由《東方歷史評論》於2013 年4 月13 日在北京舉辦,以及他的著作《毛澤東、史達林與韓戰》(廣州:廣東人民出版社,2003)。

[5] 汪暉,〈二十世紀中國歷史視野下的抗美援朝戰爭〉,《文化縱橫》,第6 期(2013年12月),頁78-100。

[6] 楊奎松,〈以論帶史的尷尬〉,《東方早報》,2013年12月29日。

[7] 楊奎松,〈也談「去政治化」問題〉,《東方早報》,2014年1月19日。

[8] 高華,《紅太陽是怎樣升起的》(香港:香港中文大學出版社,2000)。David Chang, review of How the Red Sun Rose, China Review International 15, no. 4 (2008): 515-521。據出版社說,高華這本書的中文版在2018 年已再刷十九次。

[9] 高華,〈有關毛澤東研究的幾個問題〉,2002年10月18日在上海華東師範大學的講座,http://book.ifeng.com/shupingzhoukan/special/duyao67/wenzhang/detail_2012_02/24/ 12762728_0.shtml。

[10] Susanne WeigelinSchwiedrzik, “Trauma and Memory.”

[11] 楊繼繩,《墓碑》(香港:天地圖書有限公司,2008),頁526。

[12] 閻連科,《四書》(香港:明報出版社,2010)。另見Sebastian Veg, “Creating a Literary Space to Debate the Mao Era: The Fictionalization of the Great Leap Forward in Yan Lianke’s Four Books,” China Perspectives, no. 4 (2014): 7-16.

[13] Yu Hua, “China Waits for an Apology,” New York Times, April 9, 2014, https://www. nytimes.com/2014/04/10/opinion/yuhuaculturalrevolutionnostalgia.html.

[14] 本節部分內容曾發表在Sebastian Veg, “Literary and Documentary Accounts of the Great Famine: Challenging the Political System and the Social Hierarchies of Memory,” in Popular Memories of the Mao Era, ed. Veg, 115-136.

[15] Ian Johnson, “Finding the Facts About Mao’s Victims,” interview with Yang Jisheng, New York Review of Books Daily, December 20, 2010, http://www.nybooks.com/blogs/ nyrblog/2010/dec/20/findingfactsaboutmaosvictims/.

[16] 楊繼繩,《墓碑》,頁17。

[17] 同上註,頁21、49。

[18] 編輯部,〈以誠實和良知祭奠饑荒〉,《南方人物周刊》(廣州),第16 期「大饑荒」特刊(2012 年5 月21 日),頁35。

[19] 謝貽卉也拍攝過關於李盛照的紀錄片《右派李盛照的飢餓報導》(2012)。

[20] 微博上的這種現象的分析,可參見Jun Liu and Hui Zhao: “Social Media and Collective Remembrance,” China Perspectives, no. 1 (2015): 4148.

[21] 引自Jun Liu, “Contested Past: Social Media and the Production of Historical Knowledge of the Mao Era,” in Popular Memories of the Mao Era, ed. Veg, 66. 林治波在2014年7月被任命為蘭州大學新聞學院院長,引發了爭議。

[22] Wendy Qian, “In Going Back to 1942, Chinese Film Director Takes Subtle Aim at Communist Party,” Atlantic, March 28, 2013. 另見劉震雲的評論文章:Liu Zhenyun, “Memory, Loss,” New York Times, November 30, 2012, http://www.nytimes.com/2012/ 11/30/opinion/global/whywontthechineseacknowledgethe1942famine.html.

[23] 徐友漁,〈為三千六百萬餓殍立墓碑〉,《開放》(香港),2008 年10月。

[24] 楊繼繩,〈駁餓死三千萬是謠言〉,《炎黃春秋》(北京),2013 年12月。

[25] Anthony Garnaut, “The Mass Line on a Massive Famine,” The China Story, October 8, 2014, https://www.thechinastory.org/2014/10/themasslineonamassivefamine/.

[26] Wu Si, “Annals of the Yellow Emperor: Reconstructing Public Memory of the Mao Era,” trans. Stacy Mosher, in Popular Memories of the Mao Era, ed. Veg, 43-60.

[27] 楊繼繩為「萊昂斯新聞良知與正義獎」所寫的答謝詞,2016年3月10日,http:// nieman.harvard.edu/awards/louislyonsaward/yangjishengspeechtranscript/.

[28] Bérénice Reynaud, “Translating the Unspeakable: OnScreen and OffScreen Voices in Wu Wenguang’s Documentary Work,” in The New Chinese Documentary Film Movement: For the Public Record, ed. Chris Berry, Xinyu Lu, and Lisa Rofel (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010), 157176。關於村民影像計劃, 見Huang Xuelei, “Murmuring Voices of the Everyday: Jia Zhitan and His Village Documentaries,” Journal of Chinese Cinemas 10, no. 2 (2016): 166-186.

[29] Paul Pickowicz, “A Hundred Years Later: Zou Xueping’s Documentaries and the Legacies of China’s New Culture Movement,” Journal of Chinese Cinemas 10, no. 2 (2016): 187-201.

[30] 吳文光,〈「民間記憶計劃」中的大饑荒紀錄片〉,《二十一世紀》(香港),第142 期(2014 年4 月),頁104。

[31] 吳文光,〈「民間記憶計劃」中的大饑荒紀錄片〉,頁104。

[32] 同上註,頁105。

[33] 比如,郭睿帶著她的影片參加2013年11月在蘇州舉辦的首屆全國公共歷史會議。

[34] 羅兵的影片有《羅家屋:我和任定其》(2011)、《羅家屋:天地無情》(2012)和《羅家屋:永別羅家橋》(2013)。任定其讓人想起Paul Pickowicz 描述的「村民知識分子」,見Paul Pickowicz,“Memories of Revolution and Collectivization in China: The Unauthorized Reminiscences of a Rural Intellectual,” in Memory, History, and Opposition, ed. Watson, 127-148.

[35] 賀蕭(Gail Hershatter) 的研究這方面頗具影響力,The Gender of Memory: Rural Women and China’s Collective Past (Berkeley: University of California Press, 2011), 中譯本有張贇譯,《記憶的性別:農村婦女和中國集體化歷史》(北京:人民出版社, 2017)。

[36] 郭于華,《傾聽底層:我們如何講述苦難》(桂林:廣西師範大學出版社,2011)。

[37] 例如,郭于華,〈權力如何閹割我們的歷史記憶〉(公開講座講稿),《現代大學周刊》(北京,後更名為《思想與理想》),2015 年12月15日。

[38] 郭于華,〈「弱者的武器」與「隱藏的文本」:研究農民反抗的底層視角〉,《讀書》(北京),第7 期(2002 年),頁11-18。

[39] 郭于華,《受苦人的講述》,頁2。

[40] 孫立平,〈傾聽「被革命捲入者」的心靈〉,頁x-ix。

[41] 郭于華,《受苦人的講述》,頁13、27、23。

[42] 同上註,頁155。

[43] 同上註,頁164。

法國艾克斯大學文學博士,魯迅小說的法文譯者,現任法國社會科學高等研究院中國思想史教授、香港大學名譽教授。研究領域為中國現當代思想史、知識分子與文學。他曾長駐香港,先後任法國現代中國研究中心研究員、東京大學東洋文化研究所訪問學者、香港大學助理教授,2011至2015年間擔任中心研究中心主任、中心季刊China Perspectives總編輯。編有《毛時代的大眾記憶:從批判性爭論到重估歷史》(Popular Memories of the Mao Era: From Critical Debate to Reassessing History)、《太陽花與雨傘:臺灣與香港的社會行動、表達實踐與政治文化》(Sunflowers and Umbrellas: Social Movements, Expressive Practices, and Political Culture in Taiwan and Hong Kong),著有《在虛構與現實之間:二十世紀初的文學、現代主義和民主》(Fictions du pouvoir chinois: Littérature, modernisme et démocratie au début du xxe siècle)等書。

Be First to Comment