楊宗翰:未盡的詩史與未來的詩——如何寫一部台灣新詩史

孟樊、楊宗翰合著的《台灣新詩史》面世;全書將新詩史劃分為七大時期,並採取「文本主義」的史觀,破除「迷思」,力求將詩史回歸到詩作本身。

孟樊、楊宗翰合著的《台灣新詩史》面世;全書將新詩史劃分為七大時期,並採取「文本主義」的史觀,破除「迷思」,力求將詩史回歸到詩作本身。

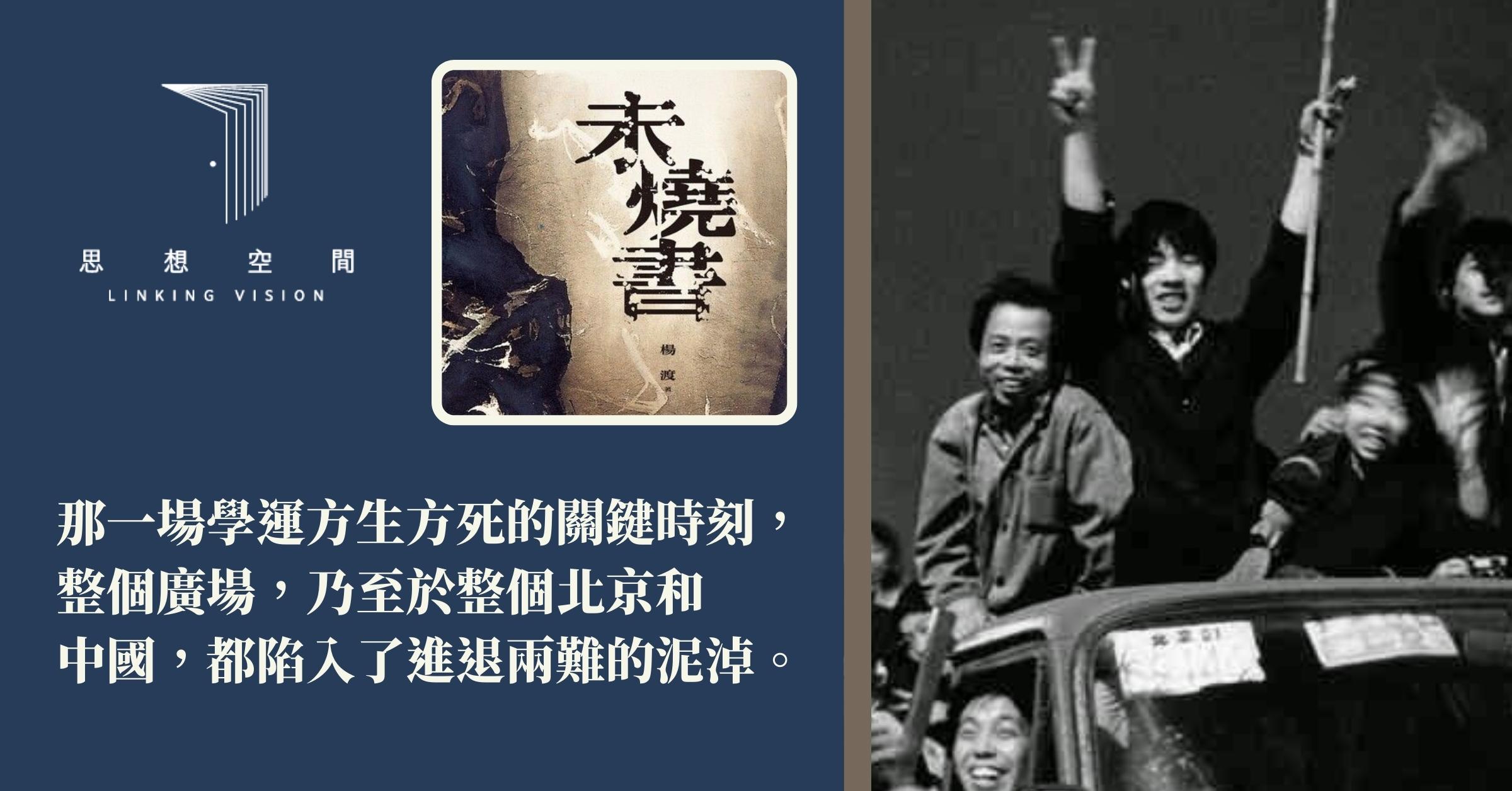

那些不忍回顧的日子,但又不甘埋沒的記憶,終於在他的筆下復活。他早已不是一個隔岸觀火的彼島記者,事實上從他1988年初次踏上這塊祖先的土地時,就已經感同身受且歌哭連心地與我們在一起承受和成長。

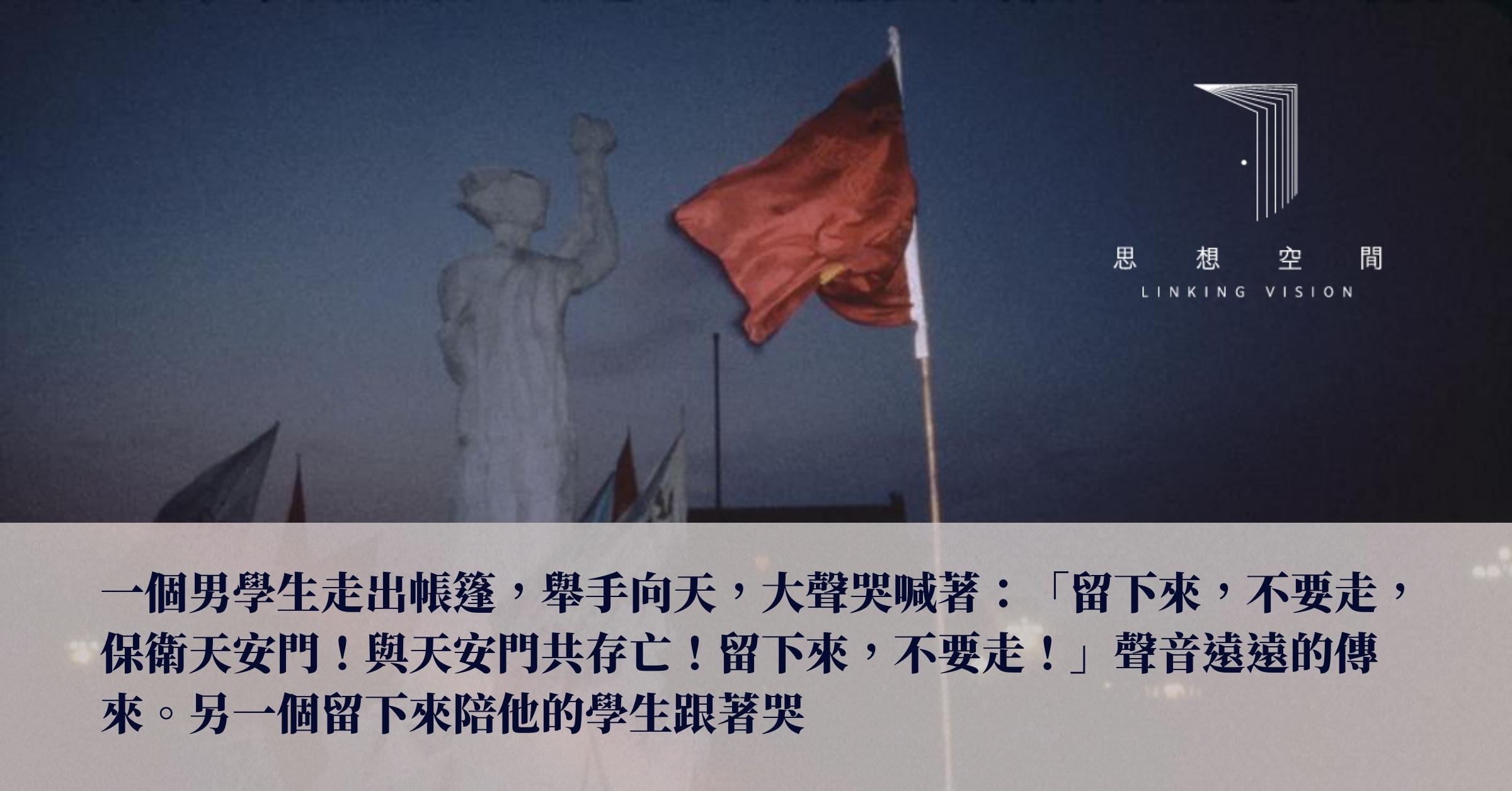

1989年6月4日凌晨,楊渡在目睹長安大街解放軍對北京平民開槍後,由地陪帶領回到飯店,其後與另一位台灣記者徐宗懋會合並重返天安門廣場,記錄下廣場黑夜發生的事情。

烏克蘭小說家鮑加可夫(Mikhail Bulgakov,1891-1940),出生在俄羅斯帝國下的基輔,成名於蘇聯時期的莫斯科。他在人生的最後十年,暗地完成《大師與瑪格麗特》。

馬來西亞旅英華人作家歐大旭(Tash Aw)在二〇〇五年出版第一部小說《和諧絲莊》,立刻深受國際文壇注目。《和諧絲莊》不僅入圍當年曼布克初選名單,隨後還榮獲英國聲譽崇隆的惠特布列首部小說獎,以及二〇〇六年大英國協作家獎的第一本書獎。

新的長篇小說,由四個主要章節組構,透過被採訪者的自述回憶,以及採訪者與被採訪者的互動,具現一名馬籍華裔男子從童年至中年的成長挫敗歷程。小說以「謀殺/過失殺人」作為懸念,聚焦貫穿,從中延伸友朋、家庭、工作與族群的錯綜社會網絡,並且將角色命運,逐步推向無可挽回的必然崩毀。

一切都只是關於藝術家如何活著,僅此而已。黃以曦在定義顏忠賢最新小說《地獄變相》時,用了這樣一句話來歸納。由於台北國際書展取消,原定的對談改為線上舉行,在鏡頭面前,顏忠賢從文學觀念、藝術史、以及電影等等面向切入,講述這部最新的作品如何寫成。

我們來自戒嚴的白色恐怖;高壓的「中華文化復興」教育;嚴格的傳統君父社會制約。可這樣的時代背景,給予我們開創的機會。只要我們有足夠的前瞻性、足夠的勇敢。