記錄/呂季儒

編按:2022年3月13日,台北聯經書房展開了一場以公民社會為主題的對談,邀請到香港學者、「佔中三子」之一陳健民與政治大學社科院院長江明修,共同探討多年來兩岸三地公民社會現狀的變化與掙扎,並針對各種現象與問題提出回應——為何中國的第三部門愈做愈大,但公民社會卻愈縮愈小?如今香港的公民社會為何無法力挽狂瀾?為何公民社會無法發展成為強大的第三勢力,在藍綠之間發揮制衡作用?

| 講者簡介 |

陳健民(講者),前香港中文大學社會學系副教授、香港中文大學公民社會研究中心主任、中國研究服務中心主任。積極參與公民運動,2014年因佔領中環事件而被指稱為雨傘運動領導人,並被判刑16個月,後因在獄中行為良好,於2020年3月14日獲釋。2021年9月應邀來臺,任政治大學社會系客座教授。

江明修(講者),國立政治大學社科院院長,國立政治大學公共行政學系特聘教授。研究專長為:第三部門、人力資源管理、研究方法論、跨部門治理、社會創新。

張潔平(主持人),資深媒體人。

本次的演講為陳健民的《獄中書簡》新書發表座談,然而此次座談的巧思之處在於講談內容不僅環繞著這本書,更是緊扣連著陳健民一直以來的核心關懷。如主持人張潔平所說,透過閱讀陳健民的《獄中書簡》能夠發現,陳健民的關懷始終在於公民社會,對於中、港地方的公民社會發展的投入更是不留餘力。然而相較於十幾、二十年前,當年的「公民社會」一詞乘載著反抗和充權的可能,如今似乎退了流行,已不是一個承載著眾人希望的詞彙。那麼對於陳建民來說,他如何看待這整個過程的改變,以及現今中國、香港的公民社會懷抱著什麼樣的反抗可能和希望,對比台灣又將出現什麼有意思的參照,這些問題是串連了整場講座的精采要點之一。

陳健民老師長期耕耘推動兩岸三地的公民社會發展,一部分也是期望為中國的民主化做鋪墊,包括寫文章、投入NGO培訓、協助創立基金會等。直到香港的民主運動爆發後,陳健民才離開中國,回到香港參與運動。2013年後,陳健民再也無法回去中國;而香港如今也回歸成為中國的城市,香港的公民社會正面臨和中國公民社會相似的困境。然而這個困境,似乎不是那麼容易被釐清或看清的。陳健民表示,現今和中國的公民社會群體接觸時,人們會發現他們的說法中有許多矛盾之處。例如會有人說,中國有很多非營利組織(NPO)持續在發展,政府會撥款支持這些組織,因此中國並不如外界所說處在那麼骨感的現實之中。但同時你也會聽到另一群人表示,2010年後中國官方對公民社會的打壓趨於嚴峻。

以2016年中國通過的兩個法為例:《慈善法》和《境外NGO法》(註:境外非政府組織境內活動管理法),陳健民認為《慈善法》降低了公民團體登記的門檻,看似鬆綁了對公民社會的控制;但《境外NGO法》將登記機關由民政局改為公安部,則是大大限縮了境外NGO的活動空間。這兩個在同一年誕生的法律,便展現了兩種面向。而這類矛盾悖論所構築出的,似乎便是中國公民社會現今正面對的現實。

公民元年的悖論與灰色地帶

2008年,又被稱為中國公民社會元年。因為汶川地震後,出現了上百個NGO前往救災,組織進行災後重建。當時陳健民也在場,他看到那些團體的組織行動感到非常感動,也覺得特別不容易。而中國官方也嚇一跳,居然有這麼多NGO跑出來。陳健民表示,當時能夠有這麼多的NGO,其實跟之前人們,包括陳健民和他的工作夥伴們,努力培養NGO、培養中國的公民社會有關,因此後來才慢慢出現一些草根的、沒有官方背景的非官方組織。

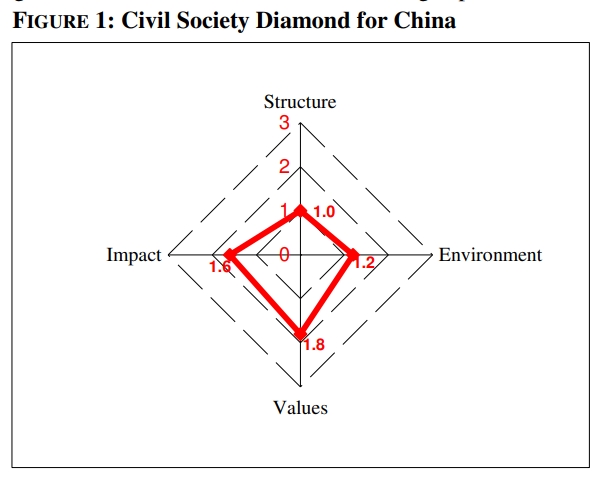

只是雖然見證了中國的公民社會元年,陳健民仍明白中國的NGO處境依然十分惡劣。根據國際組織Civicus的2003-2006年的官方調查,中國的公民社會在全球來講仍處於一個相對低度發展的狀況。陳健民表示主要有兩個原因:第一個是因為組織登記困難。在2016年《慈善法》通過之前,團體除了向民政局登記之外,還需找一個業務主管單位做保證人,當該團體出現問題時,保證人也會連帶遭受影響。這也導致許多團體找不到保證人,也無法登記。第二則是因為公開籌款困難。陳健民指出,倘若團體沒登記,就不可能辦理銀行戶頭,只能將組織的錢存進某個個人戶中。再來則是大多能在中國公開籌款的組織都是有官方背景的基金會,一般的NGO組織事實上缺乏法源依據進行籌款,在結構上來說也就更加不可能。因此縱使中國許多NGO組織的內部非常先進,包括對於一些重要概念的掌握,如可持續發展、透明和共同參與等,但它們在結構上仍十分脆弱,也限制了它們的影響性。

生存和維持組織運行的困難,使得中國NGO的運行往往只得遊走在各種的灰色地帶,諸如議題上的灰色地帶、法律上的灰色地帶或結構上的灰色地帶。陳健民也舉例道:一些無法正式登記註冊的NGO,可能藉著在大學成立中心,或透過工商登記成立公司等方法來成立,但組織仍冒著隨時可能被關閉的風險——例如由郭建梅在北京大學法學院下設立的婦女法律研究與服務中心。該中心替上萬有法扶需求的婦女提供無償服務,然而後來因被認為接受國外資金來源,且介入敏感案件而被迫關閉。

分類管理:中國的完美獨裁

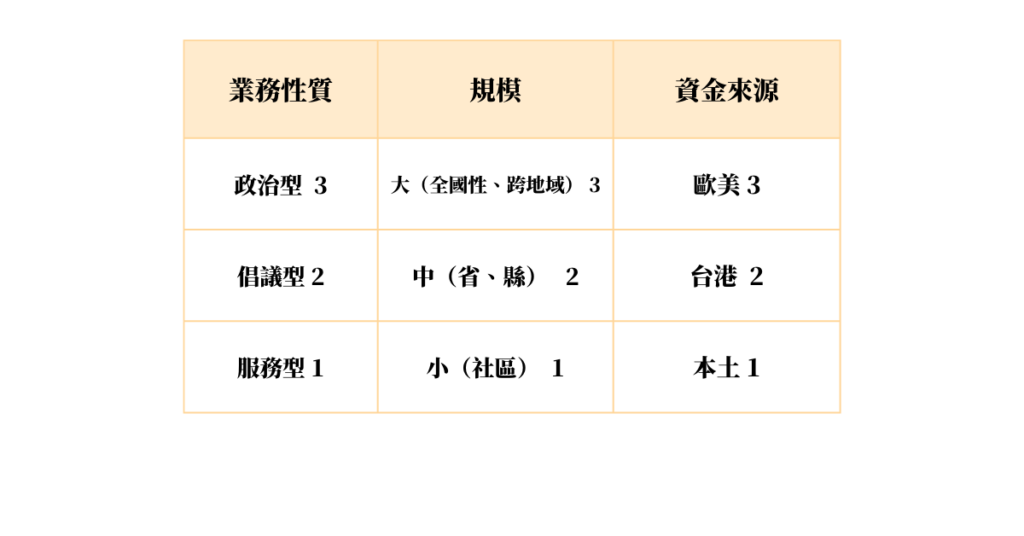

而隨著中國政府逐漸理解到中國公民社會領域的蓬勃發展,官方也慢慢理出了處理該領域的策略和態度。陳健民稱之為「分類管理」,也就是按照NGO組織的不同層面來進行分類,並進行應對。大致上可分為三個層面:

第一層是從組織的業務性質下手,例如政治性團體,它較多在處理政治敏感的議題,如藏獨、民主化、人權等,官方一律採取打壓的態度。另外一種則是倡議性團體,通常致力於推動政策改變、監督政策等社會工作。政府雖然不必然會打壓,但礙於性質也較敏感,往往會限制團體發展,例如拒絕登記等。最後則是服務性團體,例如服務老人、兒少、身心障礙或特殊病患等。這類團體因為通常有補強政府功能的特性,端看服務對象的敏感性,決定政府的態度。

陳健民便以愛滋病患為例說明,愛滋病患便屬於較敏感的服務對象。因為愛滋病在中國各地區盛行的原因不同,包括貧窮、性工作、吸毒和不同地緣位置等因素,進而構成中國的愛滋病問題。倘若深入探究這些地區的致病因素,往往會將這些問題暴露在眾人眼前,陳健民認為這是導致官方決定限制NGO活動的關鍵因素。

第二層則關乎NGO組織的規模。陳健民指出,特別在1999年後,因法輪功後來的發展對官方來說趨於失控,使得中國政府對於這類全國性、跨地域的組織變得特別敏感。並且基於這類全國性和跨地域的組織所能形成的網絡和潛在的政治影響性,使得中國官方原則上禁止以「中國」作為命名的NGO出現;而規模較小,偏地方性及社區型的組織因方便監督的關係,則較受到官方歡迎。

第三層則是資金的來源。原則上本土的資金會優於外國資金;而資金來源來自哪個國家和單位,則又會進一步的影響它的敏感性。例如歐美國家的資金的敏感性,便會大於台港地區,所遭受到來自官方的阻力也將越大。

這樣的分類管理模式,展現出中國政府複雜且靈活的治理技術,裡頭有收編、打壓、限制等各種手段,被陳健民稱之為完美的獨裁(perfect dictatorship):

「它(中國政府)不是全面的打壓,而是不同的手法來處理不同的NGO。從外面看,你會覺得還不錯,因為有些NGO還會發展。所以裡面的中國人會覺得,外面說不自由,(但是)我很自由啊。商品很多元,世界各地都有,你好像有很多選擇,可是其實真正重要的選擇它並沒有給你,但你的生活選擇並不會受到影響」。

習近平上台之後:中港的公民社會未來

2012年習近平上台以後,中國的公民社會環境產生很大的變化,例如「七不講」,以及中國法治化的推行,使得原來NGO賴以維生的灰色地帶逐漸消失。陳健民表示,因為推行法治化的關係,中國開始出現許多新的立法。剛開始的時候,人們對於這個現象多有討論。某些人認為這樣的發展是好事,因為國家要發展便要朝法治化和制度化前進。然而陳健民認為,當一個政權的本質沒有被改變,法治化反而會讓原來的灰色地帶消失,只剩下黑與白。這個結果讓一些立場較微妙的倡議型團體因而消失。因此即使中國官方看起來拓寬了NGO的活動空間,例如政府會撥款給NGO來補足政府功能,但陳健民認為中國的第三部門看似越做越大,公民社會實則越縮越小。

而這個景況放到回歸後的香港身上,我們於是能看見香港的各種異議型團體更是被大量取締關閉,只剩下一些服務性質的團體被保留。雖然陳健民表示,香港的公民社會的社會性很強,它們和政府經常是一種夥伴關係(partnership),因為政府高度仰賴NGO提供的社會服務。例如香港公立學校的比例約僅佔百分之七,其餘多數皆由教會或慈善組織等籌辦,並由政府撥款資助。而中國政府與NGO的關係則是一種夥計關係,因為NGO往往受限於官方的許可和經費,有過度依賴的情形。但對於香港公民社會的未來發展,陳健民表示中國政府為了控制香港,可能會透過經費的來源和撥款方式、以及組織內部人事上的任命等著手,使得香港的服務型團體從結構上變得脆弱。

在演講最後,陳健民也坦白表示,香港的未來事實上非常黑暗。只是話雖如此,陳健民認為也並非毫無希望。因為不同於中國內部,中國官方想要一瞬間控制香港是不可能的。相反地,它需要一個漫長的過程。因此接下來的香港,陳健民認為將可能發生一種較「低調」的抵抗,而不會立即成功的全面收編。

台灣視角:利他精神與民主化的下一步

江明修反思,十多年前他聽到陳健民提及公民社會時,他所想的是第三部門,直到後來才後知後覺的意識到,陳健民所指的公民社會是民主化的意味。然而當時江明修雖然對於中國的公民社會感到好奇,但那較多的是一種學術研究興趣上的好奇。對於公民社會、民主化以及陳老師所說的「受苦的共同體」,江明修認為它內含的可能是一種利他精神,而這個精神正是這個社會上少見的情操。而民主化的歷程,更是需要社會展現出這樣的熱度,方能夠相輔相成。

因此面對未來,面對現今公民社會相對成熟的台灣,江明修認為倘若台灣接下來要繼續前行,則需思索如何打開更多不同對話的可能。特別是在校園中,江明修見到學生們對不同社會行動的投入,他認為這是年輕世代對世界和周遭環境有所感受的證明。然而究竟要怎麼與大眾和年輕世代對話,是個關鍵問題。

QA精選:環保運動、小花梅與中港台參照

問:陳健民在演講中提及環保團體在中國相對有更多活動空間,但又說立法不一定會打開更多空間,而是一種控制的方式。因此好奇老師如何看待新環保法之後的環境訴訟。

陳健民回應,根據他和夥伴在中國的長期研究,中國並沒有太多社會運動。雖有層出不窮的社會抵抗行動,包括罷工、堵路和佔領行動等,但除了環保運動之外,幾乎沒有其他可持續的社會運動。而中國的環保運動也讓一些海外學者認為中國是一種「碎片化的專制體系」(fragmentation of tyranny)。主要是因為中央和地方之間、部門及部門之間的理念和利益的不一致,導致它們之間的聯繫變得碎片化,因此環保運動和一些環保組織能夠有空間介入。

陳健民以中國的反水壩運動為例。他指出,對於地方政府來說,開築水壩將會帶來巨大的收益;然而從中央的角度來看,它則會超越地方利益的考量。例如溫家寶在任期間,便曾停止過一些水壩的打造計畫,可能便是基於擔憂過度建築水壩所帶來的不良影響,以及在國際間的評價等問題而停止。

而部門之間的衝突,陳健民則以中國官方的環保部門和發改會(註:國家發展和改革委員會)之間的爭議為例。因為環保部門的工作目標與發改會追求發展的目標不相容,因此兩個部門間經常有矛盾。環保部門因此可能偷偷與NGO合作,例如透露一些內部消息,讓NGO能找到著力處等。陳健民認為,部門之間的利益不一致,使得政府不再是一塊鐵板,從中釋放出空間,民間的力量得以進來,環保運動才能夠出現。

而中國官方環保部門的出現,也與領導人、國家政策和國際關係有關。例如溫家寶時代強調的科學發展觀和可持續發展等概念;或者是美國退出參與氣候變遷的相關協定,給予中國國際參與的空間等。這類因素配合國家政策,因此也可能會增加環保團體活動的正當性。然而陳健民表示,這樣的範式在其他領域中暫且還看不見。

環保運動也讓陳健民思起當年他帶中港的NGO成員來台參訪時的情景。有一次,一位環保團體的年輕成員跟隨陳健民來台參訪,他們前往坪林參訪翡翠水庫的週圍茶田。因為茶田灑農藥造成的水質汙染問題,附近的農民轉而嘗試有機耕作。在回程的車上,那名年輕人大哭一場。在詢問後才了解,那是因為他想要在中國嘗試的事情,他在台灣看見了,因此給了他一個希望、一個願景。陳健民表示,從那些年輕人來台的反應,讓他理解到兩岸三地互動中的重要意義。

問:中國最近的社會時事是否可以讓我們重新評價中國的公民社會?比如說小花梅事件(註:徐州八孩之婦女拐賣事件)造成民眾激烈的反應,並且政府在民眾的施壓下展開了調查,這是不是可以看作是公民社會的希望?另外,倘若今日不從NGO的角度,而是從更分散的大眾角度切入,是不是可以重新討論公民社會的概念?也就是更加去中心化的意思,因為NGO作為一個組織要獲得法律支持太過困難,那麼群眾的分散力量是否能夠是一種社會力量?

陳健民回想道,他記得以前《南方都市報》的笑蜀曾寫了一篇文章叫做〈圍觀改變中國〉。主要在說互聯網或微博的出現帶來了一種樂觀的希望和氛圍,似乎大家只要密切關注一個問題,政府因此可能會有所回應,中國公民社會的力量似乎也就出來了。然而最後,那名友人的微博被迫關閉。一次深夜,他們行走在台北街頭,在一間書店門口看到殷海光寫的一句話:「像我這樣的人,在這樣的時代和環境,沒有餓死已算萬幸」。當時那位友人非常感觸,陳健民表示,這就好像看著一個時代的過去。

因此回到徐州八孩(小花梅)事件,陳健民認為,如果現在這個世代,還有女性會被這樣拐賣、綁著虐待,而人們依然毫無反應,那麼這才是一件令人震驚的事情,因此陳健民表示他事實上可以想像人們會有的反應。但相反地,倘若要靠這麼極端的例子,才能產生影響的話,這反而是一件很可悲的事情:

「我只能說,曾經有一個時代,就是關注就能產生很大的影響,那我們現在還沒回到那個時候,只有非常極端的例子才能產生一點點的影響」。

但透過徐州八孩事件中的群眾反應和力量,陳健民表示,他同意現在已不能單靠NGO或這類的組織來認識中國的公民社會。以新冠疫情為例,他認為中國的公民社會透過網路組織了許多自主行動,來去回應疫情帶來的危機。包括傳遞醫院的空床資訊、病人的位置和協助聯繫計程車等。陳健民認為網路是帶來去中心化可能性的關鍵力量。縱使中國官方也持續發明各種控管工具,但例如人們透過「翻牆」取得外面的資訊等,都是可能的行動力量。

結論:生活方式運動與受苦的共同體

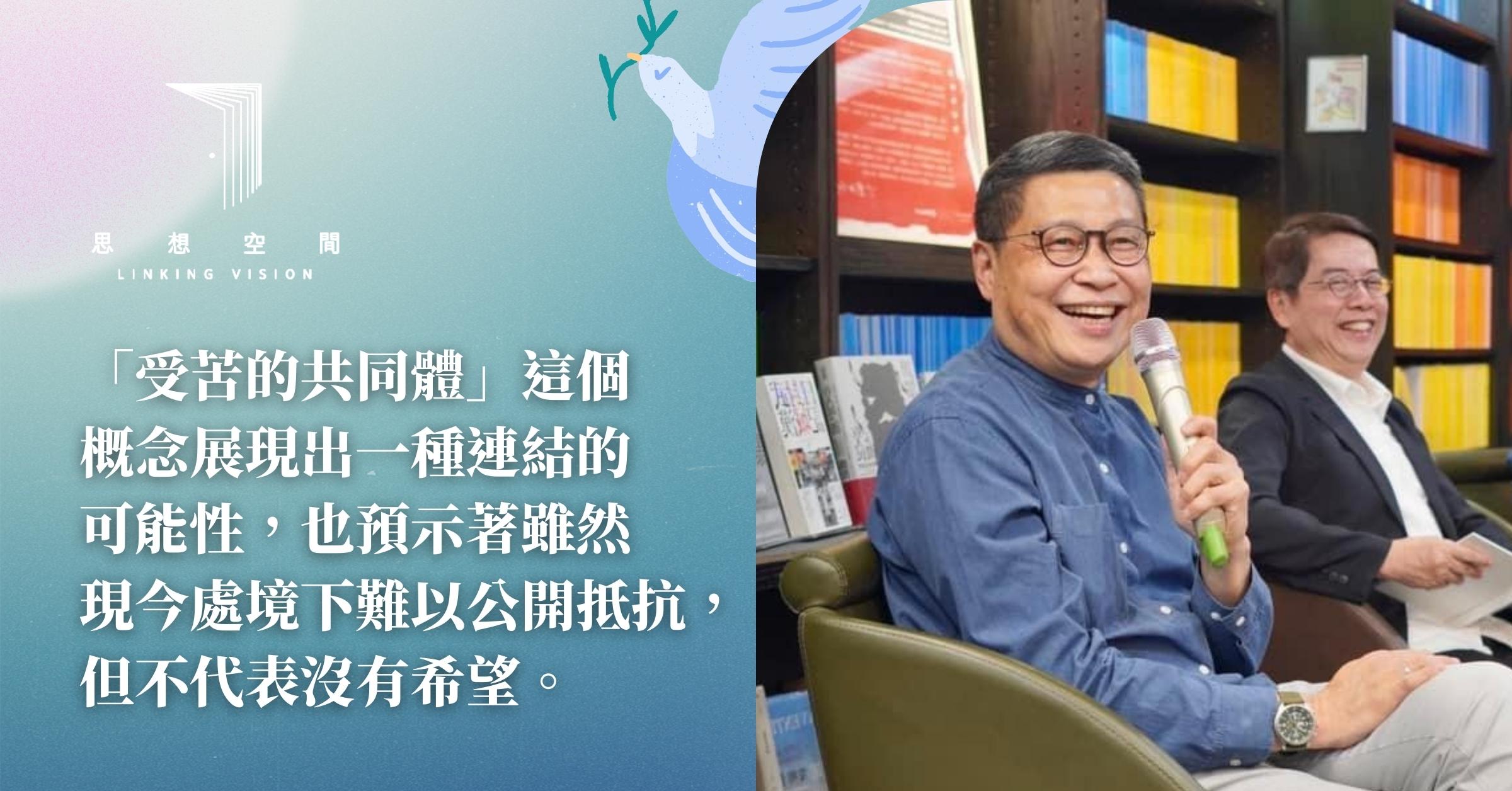

在聽眾問答之後,陳健民感性的表示,今日的座談他其實非常少提及香港,因為他害怕自己太過難受。特別是面對中國和香港現今的處境,要發生一場有組織的行動,已是越來越艱難。然而對於陳健民來說,公民社會的可貴之處便在於「連結」。例如「受苦的共同體」這個概念便展現出一種連結的可能性,也預示著雖然現今處境下難以公開抵抗,但不代表沒有希望。

陳健民舉例說道,例如香港會有許多人經常到法院旁聽抗爭者的審判,如果被宣判有罪,當那些人被押送上車的時候,人們便會追到一旁拍打車輛、表示支持。或者是有些人會大量的去探監,探望那些在牢中的抗爭者,甚至是寫信等等。陳健民回想起當時自己坐在車上的情境,他說他明白那個感受。雖然外面的人看不見車內的情景,但是車外的人在哭,車內的人也在哭。或者包括陳健民在監牢內也收了幾千封信等等。這些事情雖然都非常微小,但陳健民認為這些行為產生出的便是所謂的受苦的共同體。也就是透過這些行動,以一種國家無法介入的方式,將被分隔進監牢裡的人們和外面的人重新聯繫起來,代表他們彼此依然是命運的共同體。而這儼然也成為一種新的生活方式的運動,傳達出香港人的信念。只是不僅僅是香港,陳健民在最後也期許,台灣和香港最終能慢慢理解,我們彼此也是一個命運共同體。

Be First to Comment