文/李建民(中央研究院歷史語言研究所研究員)

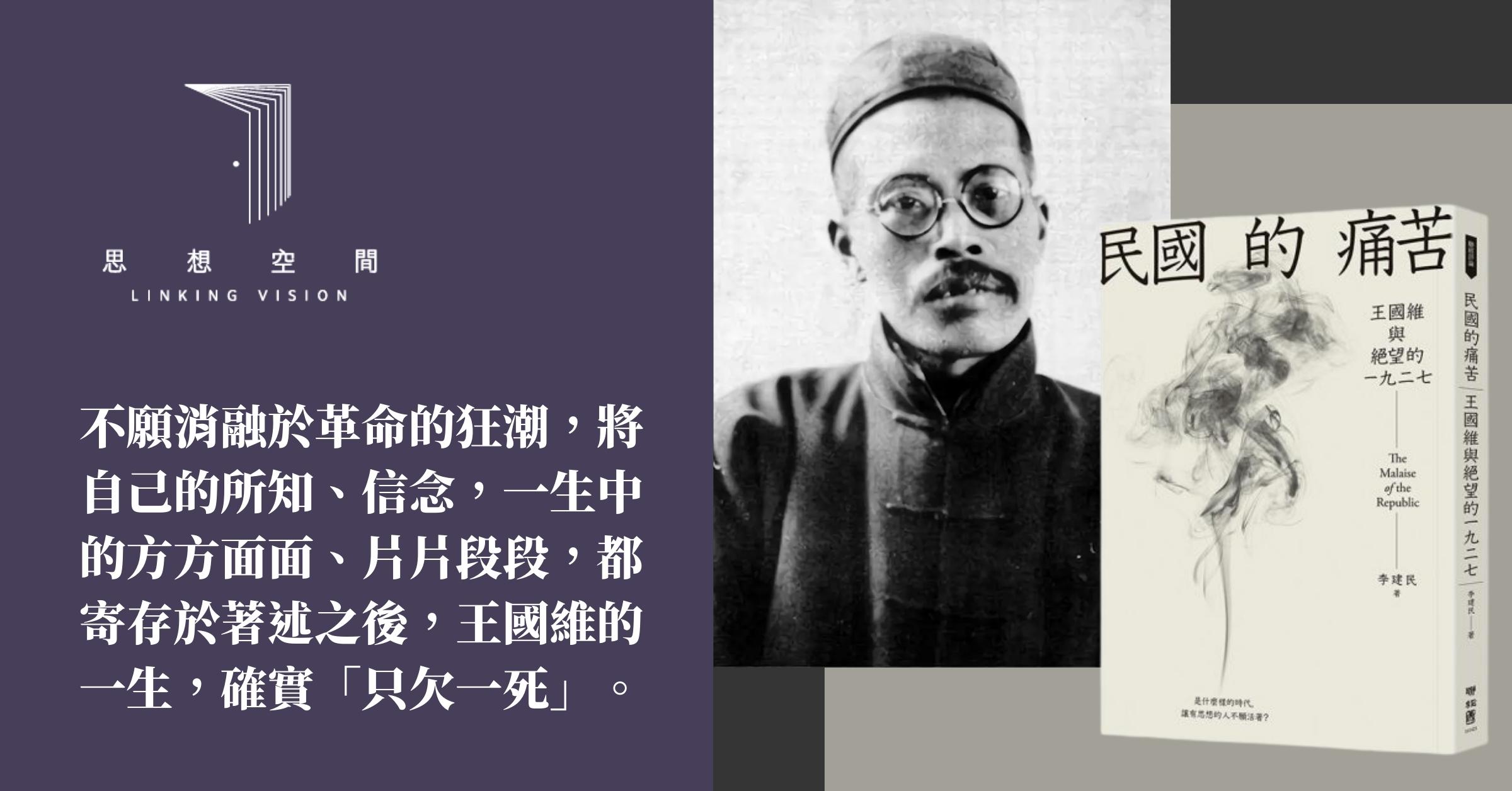

編按:1927年,國學大師王國維在北京頤和園投湖自盡,留下遺言:「五十之年,只欠一死。經此事變,義無再辱。」身為民國初年最具聲望的學者,王國維突如其來的死亡,為當代中國知識界帶來極大震撼。2022年,聯經出版了學者李建民的專著《民國的痛苦:王國維與絕望的一九二七》,本書嘗試以新的角度探討動盪時代知識分子的痛苦與自決——我們究竟該如何看待王國維之死?又該如何在歷史之中,理解人的痛苦?(* 本文節錄自《民國的痛苦:王國維與絕望的一九二七》序文,標題為編者擬。)

痛苦人人皆有,但對一心追求權力與利益的人,只是種積極的痛苦。王國維認為,相對於積極的痛苦,空虛的各種痛苦尤為人所難堪。後者並無任何方法可以解決。

痛苦感的歷史

如果本書的主角王國維站在我們面前:他只有一百五十公分左右高,面露暴牙,菸不離手,一開口說話感受到他有口吃的問題(說的是寧波口音)。留學時候剪了辮子,回國以後又留了一根小辮子。多病。我這本書研究王國維生命,包括他自述日常的白色大便,這種生活的細節如何構成歷史?

羅振玉如何看待朋友的自殺?羅氏如何幫助王國維減少或解決生之痛苦?「死生亦大矣。」這是古聖賢對死亡的警語。「朝聞道,夕死可矣。」死這件事而說可,「人生的理想,本在大道的開發,一朝發心聞道,也算不虛此行了。」不一定真的要夕死而自殺。一個人再有學問、再有道德,「這種種的意識、事象一旦推到生死岸頭時,當世俗繁華紛紛擺落之際,聰明伶俐、百家知識又從何得力呢?」知識在生死岸頭無力,明末清初的心學殿軍黃宗羲認為死亡的痛苦,「蓋世間所最不可忍者,只有死之一路,功夫到此,都用不著。」

吳宓提到王國維的死:「陳寅恪王觀堂先生輓詞中『北門學士邀同死』指膠州柯鳳孫先生劭忞。」為什麼約王國維一起死的男人,後來都不敢赴死?

傅斯年曾提到有件事在當時成為笑談:「約同死者多矣,每成笑柄。柯某仕袁為參政,勸進數列名,其後歷仕北方軍酋,乃下逮張宗昌、褚玉璞之類,並與潘復一類鼠竊狗偷者為友,真不堪之極矣。羅君虛偽,猶自有此意氣,若柯則真不足齒矣。」傅先生認為羅振玉表面看起來的道德只是虛偽。

也是遺民,與王國維齊名的詞家況周頤在〈鏡中見鬢絲有白者〉對辛亥革命以後的描述:「念歡事少,憂心悄,吾衰早,復奚辭。長似此,星星矣,欲胡為。莫頻窺。一樣傷心色,行滋蔓,到吟髭。金粉改。江山在。」

大部分的人歡事少,部分的人對痛苦感覺深切。如何是痛苦?《黑格爾辭典》從黑格爾的作品中摘錄對痛苦各式各樣的論述:「感到痛苦是高級動物所特有的權利,動物越高級,它所感到的不幸就越多。……偉大的行為僅僅發自深切的痛感。」痛苦感是人類感受到(所謂感,每人不同)不幸的各式各樣的感覺;相對於其他生物,人的痛苦感是更多的。

王國維的病弱痛苦(invalidism)是一種特有的個人權利。他的痛苦感覺,借用西非喀麥隆哲學家發明的術語,是與他個人的無窮盡的學術勞動結合在一起的痛苦存在(being-in-pain)。路易斯(C.S.Lewis)的指出,痛苦是種特殊的感覺。「心理的痛苦,比身體的痛苦,較少戲劇性,但較為普遍而難堪。」一個人比較容易表達自己的牙痛,但內心的苦痛(mortification),特別長期苦痛,往往是難堪而說不出口的。曾是中共黨員的楊度指出「自死以斷痛苦,謂自殺者」。我這本書討論的是痛苦感的歷史。

王國維與摯友羅振玉最大的差別在於對痛苦感的巨大差異。痛苦人人皆有,但對一心追求權力與利益的人,只是種積極的痛苦。王國維認為,相對於積極的痛苦,空虛的各種痛苦尤為人所難堪。後者並無任何方法可以解決。「考靜安此種苦痛之根源,乃因其少時原具有極強烈的積極活動之生命欲,其後為個性與環境等所阻,強逼此強烈的欲望成為內傾,於是對空虛的苦痛益能敏感。」王國維的欲望是強烈的,他對空虛的痛苦體驗同樣。

自死真的可以斷去痛苦嗎?看丹麥導演阿恩比(Jonas Alexander Arnby)的創作《自殺遊客》(Suicide Tourist),這部作品表達的是就算自殺(self-destroying)是完全合法的,就算自死合乎自己的意志或善意,生活還是有另外的選擇。如何想像王國維的自殺心理?如何想像將死之人其實並不想去死?

一九二七年的重要性,不只關乎王國維個人的生死抉擇,放在近代史的變化更顯乎王氏之死的時代意義。

自沉的一九二七

余英時先生整體評估王國維的學問最好的在西學(主要是西方哲學)。王國維在中國一九二〇年代代表當時學術的最高峰。「二十年代下半期到三十年代上半期,可以說是二十世紀中國學術史上的黃金時代」。王氏「在二十世紀初年,他代表了西學在中國的最高水平」。這些西學的精髓對王國維的影響「是一種整體性的,不在一枝一節之間。」

王國維的死,與他對西學的體驗有多少關係?勞榦以為王氏之死,「當時正是海內大動盪之時,從思想上的出路到國家民族的出路都成為當前的大問題,因而喚起當前治哲學時一些苦悶的回憶。」 王國維的自殺也是一九二七年的大問題。

為什麼是一九二七年?這是現代中國學術史的重要一年,借用陳平原富有史識的說法:「一九二七年以後的中國學界,新的學術範式已經確立,基本學科及重要命題已經勘定,二十世紀影響深遠的眾多大學者也已登場。」眾多大學者登場,包括隔一年史語所成立;而王國維以自殺謝幕。

中華民國期間,可稱為革命的年代不多。什麼是革命?革命通常跟死傷枕藉的恐怖行動及一套集權化相關。魯迅提到一九二七年:「我是在二七年被血嚇得目瞪口呆,離開廣東的,那些吞吞吐吐,沒有膽子直說的話」。連很愛罵人的魯迅都被血嚇到。北伐是失敗的。戴季陶在一九二八年提到北伐引出許多社會問題:「這一回的北伐戰爭何以一到長江,便生出很多破綻來?」而蔣的暴力行動主要是為了找回國共合作年代的純度:「恐怖行動不只涉及清除黨內異己或派內對手,更清楚一點是,權力的敵人」、「重新找回革命計畫原有的純度」。

中華民國期間的政治氛圍,如何導致知識分子死生的抉擇?辛亥之後,為什麼立刻就發生二次革命?主張議會民主政治的宋教仁,一般教科書都說是被袁世凱派人暗殺?這件事與孫文有關嗎?他認為自己的革命事業是共產世界革命的一部份。接受俄國列寧式「革命傳統絕對主義」的孫中山,認為自己的民生主義就是共產主義、社會主義。後來曾任延安大學校長的共產黨人吳玉章回憶,一九一三年同盟會員任鴻年對中華民國局勢失望:「我的一位朋友任鴻年在杭州烟霞洞投井自殺。」同一年吳玉章的二哥得知袁世凱想當皇帝,也覺得中華民國沒有希望,在家上吊自殺。

一九二七年的重要性,不只關乎王國維個人的生死抉擇,放在近代史的變化更顯乎王氏之死的時代意義。王國維輕聲酌答,一開始他只能為了生計,後來竟奉獻所有給學問的三種境界的追求。他一生角色扮演國學大師直到筋疲力盡,直到選擇自死而如釋重負。許倬雲先生將中國歷史分做七大時期,其中一九二七年的情況,「經由政治途徑或工商途徑上進的人士,局限於都市的人口。農村佔了全國人口最大部分,但是在各種權力結構中很少有發言人。」如何理解王國維生存的年代缺乏重心(溥儀也不是重心所在)的各種權力結構?

熊十力認為中國革命其實與蘇聯不同。「蘇聯革命,二十年而已大強。吾國自清末以來,只見腐敗勢力之逐層崩潰。而實難言革命。人材衰敝,乃至如斯。蓋自晚明諸子之沒,將三百年。而士之所學,唯是瑣碎無用之考據。」除了古物買賣,重視證據的羅振玉與王國維之學,也是「瑣碎無用」的考據學之一支。

王國維的西學,包括他年輕時候翻譯的各式各樣西方學問:《法學通論》、《教育學》、《農事會要》、《日本地理志》、《算術條目及教授法》等。這些書看起來像教科書。令人想起了「覆瓿」這個詞。瓿是用青銅或陶作成的一種小甕,也有醬瓿的說法。「覆瓿」指的是有些書別人想看都不想看,只能拿來蓋蓋醬瓿。

王國維晚年讀過《資本論》,讀的可能是日譯本。王氏曾預言共和中國最後走向社會主義。王國維的道德政治學,與馬克思的生產方式的資本學說不同。借用法國思想家阿圖塞(Louis Althusser)的話:王氏閱讀《資本論》有著「意識形態方面的困難」。人與人之間互相剝削是歷史持續階級鬥爭的動力之一。

羅振玉曾經預言第一次世界大戰以後的情勢,他將參戰的兩大政營區分為國家主義與社會主義之爭:「此戰將為國家主義及社會主義激爭之結果,戰後恐無勝利國,或暴民專制將覆國家主義而代之,或且波及中國。」當時的中國人民可以選擇的政治體制不多。這裡的暴民專制指的是持續不斷地共產革命。

這本書講的是王國維的民國史。什麼是民國史?民國史的下限,為何與王國維自殺的時間就是同一年?民國的生存狀態與他在這段時期主動結束自己生命有何意義上的關聯?十九世紀義大利詩人里歐帕迪(Giacomo Leopardi)感喟:「我們還是能知道,沒有任何事物能阻止人主動了結生命,迎向死亡——唯獨對彼世的恐懼例外。其他理由顯然理據不足,他們都在衡量存在的善惡時做出錯誤估算,時時對生命抱持強烈依附感、或是活得心滿意足的任何人,都會在判斷、目的、或甚至是事實依據上做出誤判。」

三十六歲因自殺而死的暢銷作家張純如,她的母親寫了一本厚厚的書,找到女兒自殺的原因。 翟志成〈王國維尋死原因三說質疑〉,反駁王氏死因的主流論述。 自殺總不難找到原因,問題是這些突梯滑稽的原因為什麼那麼容易就被推翻?自殺事件往往會有想當然爾的各種說法。事件表面上的合理說法,往往離歷史真相很遠。

我這本書的主旨是:什麼樣的「痛苦感歷史」有助於我們了解自己?如何從民國時代一個大知識分子的痛苦,體會自己現存旁邊人的痛苦感?

五十年來,只欠一死?

我不同意王國維殉清而死。清末民初文人陳衍曾寫到,所謂清朝遺民的詩,用典都不適當:「自前清革命,而舊日之官僚伏處不出者頓添許多詩料。黍離、麥秀、荊棘、銅駝,義熙 、甲子之類,搖筆即來,滿紙皆是。其實此時局羌無故實,用典難於恰切。」事實是清遺民「出處去就聽人自便,無文文山、謝疊山之事也。」也就是清末民初,沒有南宋文天祥、謝枋得之類的遺民。王國維的遺囑引用謝枋得的典故。出處去就既然聽人自便,那麼王國維的死又為了什麼?

從王國維與羅氏最後十年往來書信來看,「在王國維的時代,經濟關係或是金錢關係已逐漸滲透進人際交往之中。」除了不可解的金錢關係,王氏在一九二四年面對長孫女令嘉之死,僅二歲半。隔一年,另一孫女,年僅三歲的令臧也去世。

王國維死因不明。他留給世人的話「只欠一死」,可以理解為在痛苦的生活中「等死」——等待及渴望死亡。王國維的學問及相關的生計生活,無法用太明確的文字可以描述,他生存在民國時期的「闇黑狀態」。借用林國華的話,王國維的自殺是「我去死」(I-todie)。是我去,也就是王國維是近代以來自覺地為自己的痛苦而死。他的學問在清華期間不存興會。一個人受打擊的通常是生活中所發生最美好的事。

陳寅恪關注王國維之「私人道理」,與其個人的家族史有關。他未完成的自傳〈寒柳堂記夢未定稿〉,特別提到他的祖父陳寶箴在晚清戊戌政變的地位。陳氏提到其祖與榮祿的關係:「那拉后所信任者為榮祿,榮祿素重先祖,又聞曾保舉先君。西人Backhouse所著慈禧外紀言及此事,寅恪昔舉以詢先君,先君答言不知」。陳寅恪也不了解自己祖父的歷史,他引用英國漢學家巴克斯(Edmund Backhouse)的著作,是非常不可靠的。巴克斯曾經虛構光緒與慈禧的死因,作品充滿同性戀等色情情節。他說的歷史建立在偽造的史料上。

對於王國維之死,陳寅恪則指出:「蓋今日之赤縣神州值數千年未有之巨劫奇變;劫盡變窮,則此文化精神所凝聚之人,安得不與之共命而同盡。」王國維真為中國文化而死?陳寅恪也是此文化精神所凝聚之人。若王國維與中國文化共命而同盡,如桑兵的提問,那麼陳寅恪本人:「其不與觀堂一致行動,豈非苟活?」理念與王國維一同,但陳寅恪在行動時卻另有考慮。

晚清重要學者劉師培寫了相當多反省清代學術史的論文。整體而言他認為清代學術比明代更差,表面上講求實學,主要追求各種利益。這裡提到的利祿、利權(享有利益的權利,特別是金錢)等都是學問以外的利益。王國維自殺不也有實不副名的一面?他的自死是為我之實益?

傳統朝廷有所謂謚法的制度,給予死者一個特殊的稱號,或褒或貶。「賜謚之權完全掌握到了皇帝一人手中」。王國維竟然死後有一個謚號「忠慤(讀音確)」。這個謚號與他的五品官無關。根據汪受寬的研究受謚的情況有各式各樣的包括「有因學問聲名,而獲特謚。」愨的意思是表裡如一。比較特殊的是,為什麼已經是民國時期,還在實行帝制賜謚?

我多次引用讀過無數次的夏目漱石的小說《心》。這本一九一四年的小說表達自殺是如何「利己」?一個人自死,除了利己還有其他什麼理由?日本有所謂私小說的說法。這個從一九二〇年起流行的文學術語,小說中的敘述者「我」,往往與作者本人有一種危險、等同的關係。夏目漱石的《道草》故事中的主角健三就是作者。這本小說講的是他自己與養父、岳父之間的危險關係。

夏目認為生命是徒勞的,如道邊之草。他為所有人提問:「你究竟為了什麼誕生在這世上?」在現代中國文學作家與其作品中的敘事者雖然有關,但中國文學中並沒有真正的「私」傳統。私的自我體驗絕對化(死)。從《心》所引發的問題是,王國維的死只處理他個人各式各樣的利己問題方式之一。

我這本書的主旨是:什麼樣的「痛苦感歷史」有助於我們了解自己?如何從民國時代一個大知識分子的痛苦,體會自己現存旁邊人的痛苦感?

「人為什麼會這樣?」中國人對人性的了解又如何?這個世界主要的文明都講修養工夫,方法不同。《孟子》認為每個人「所惡有甚於死者」。不過在王國維的時代,捨身的人實在少得可憐。人如果是為了活下去,「為什麼不用可以活下去的方法?」因為有比死亡還要痛苦的存在。

(請克羅埃西亞音樂家Stjepan Hauser為王國維演奏一曲:Adagio for Strings)。

每次探望母親時總經過南陽大橋。從左到右的基隆河迤邐而過。風未定,凍雲低。淺瀨流芹。她忘了喝水、改了潔癖的習慣。現在,她只記得竹田火車站這地方,還有她當幼稚園老師領著小朋友唱歌的舊時光。母親的話都是流水帳。榮悴歲月已逝。蟪蛄不識春秋。對話與溝通已不可能。

「只有在一個解放的社會,其成員之自主與負責已實現,溝通才會發展成為非權威性的且普遍實施的對話。相互構成之自我同一的模型以及真正共識的觀念,通常都是從這種對話中,隱約推衍而得的。就此而言,陳述之為真乃是基於對現實美好生活的期待。」我永遠相信母親說的話是真的。

延伸閱讀:

廖偉棠:無可奈何花落去——讀《民國的痛苦:王國維與絕望的1927》

吳宜臻:從王國維的死亡,還原一個集體絕望的年代——讀《民國的痛苦》

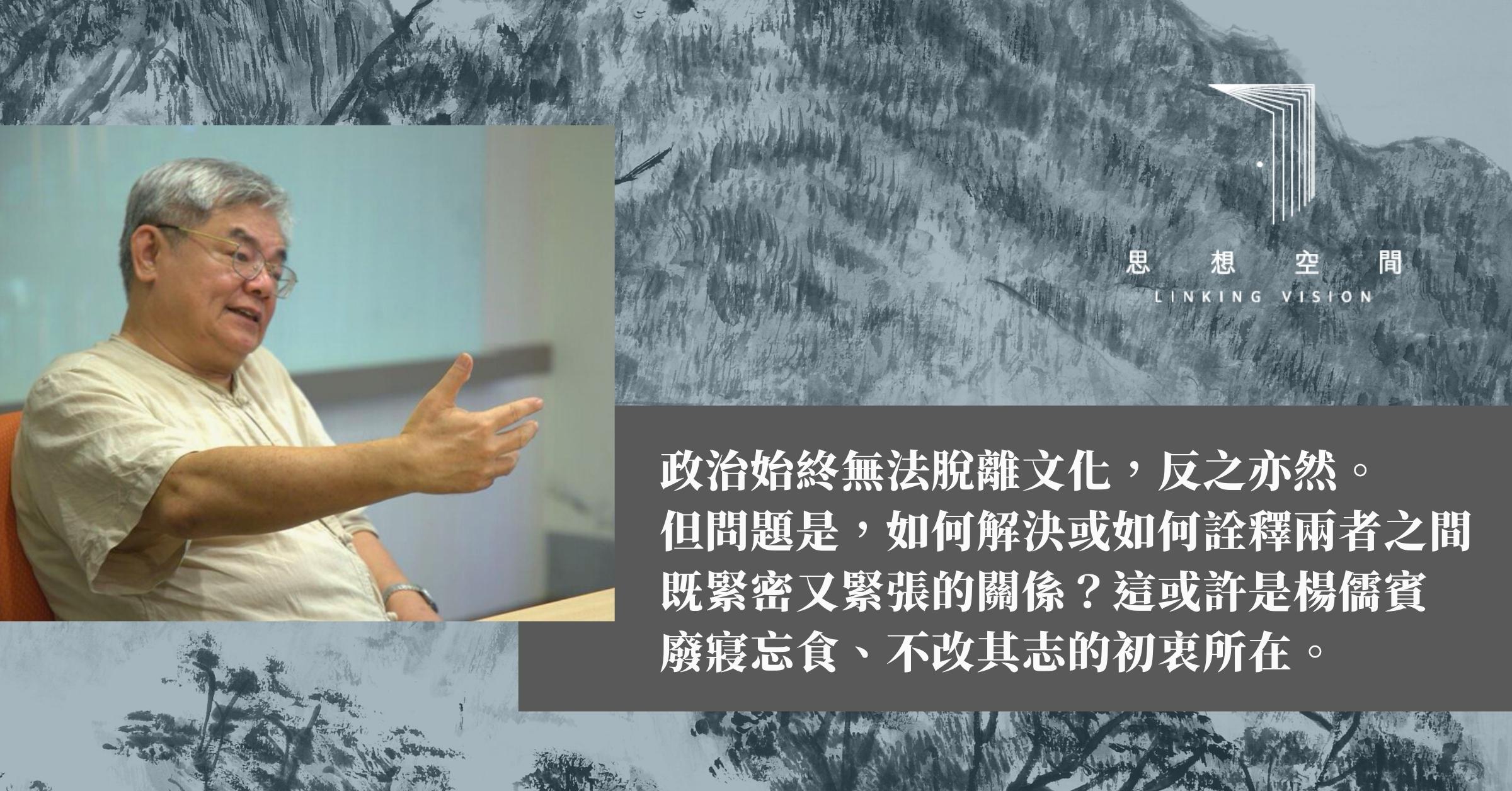

專訪楊儒賓(二之一):在過去與未來之間,民國作為一種精神力量

| 閱讀推薦 |

任職於中央研究院歷史語言研究所。最喜歡的書是《史記》。喜歡看老電影,因為可以想念與爸爸的時光。最喜歡的導演為Chris Marker(1921-2012)。不用電腦。沒有手機。不會開車。最好的朋友是中南街上的流浪貓。曾發表文學、神學作品見《中國神學研究院期刊》。

Be First to Comment