文/喬.布林克里 Joel Brinkley(美國史丹佛大學新聞學教授)

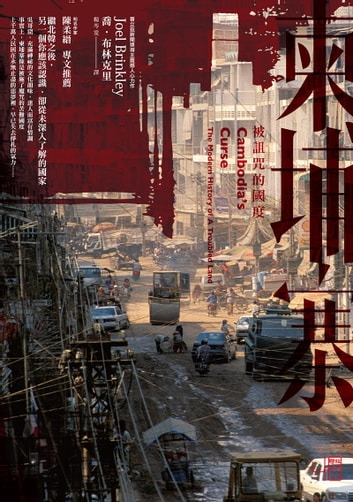

編按:近來,我們從新聞中驚見不少人前往柬埔寨打工、卻淪入欺詐騙局,甚至被暴力囚禁、難以逃離,偌大的詐騙園區彷彿是人間地獄。在巨大的利誘跟前,必須停下腳步思考一下:我們真的了解柬埔寨嗎?這個國家又有著怎樣的創痛與黑暗歷史呢?多年來在盜賊統治之下,柬埔寨官富民窮、貪汙腐敗,黑暗勢力籠罩全國,半數人民患有創傷後症候群,出現極端暴力行為,潑酸、強暴、毆妻、虐殺等駭人案件,每天在社會各個角落例行上演。普立茲新聞獎得主布林克里曾寫下《柬埔寨:被詛咒的國度》一書,正是讓我們看到:歷史又是如何埋下遠因與近果,使其柬埔寨人民沉默迎向苦難,喊不出求救的聲音。(* 本文摘自《柬埔寨:被詛咒的國度》前言〈陷於「紀元零年」的國度〉,標題為編者擬。)

「有許多年食物只是剛剛好夠吃」。天恩說這句話的時候,臉上沒有半點悲傷或自憐,也沒有笑容,彷彿她覺得生活本該如此。

仰賴大自然存活

若是美國觀光客打算踏足柬埔寨,曾任駐柬大使的穆索梅利(Joseph Mussomeli)[1] 會用一種像在演戲的口吻建議:「千萬小心!柬埔寨絕對是你所能踏足的最危險之地。你會愛上柬埔寨,然而到頭來這地方也將令你心碎。」

他說得沒錯,屠殺和戰亂已是數十年前的事了,現在的柬埔寨是很迷人,充滿異國風情且平和。許多西方人想起赤柬恐怖時期喪命的兩百萬人,還是會滿懷同情,甚至覺得自己也該負點責任。來到柬埔寨的訪客臉上常掛著微笑,因為他們目睹柬埔寨人普遍過著相對平靜的生活。穆索梅利大使觀察:「美國人所知關於柬埔寨的全部就是赤柬政權。」莫怪遊客與來訪者一見到今日的柬埔寨就會「愛上它」。

在金邊的街道上,年輕人騎乘的幾百部機車呼嘯而過,後頭載著他們的妻兒。路上的小貨車千奇百怪、千態萬狀——有的載床墊、有的載大塊玻璃,甚至載豬和其他種類的家畜。機車跟汽車的數量至少是50比1。義式咖啡吧和時髦的餐廳妝點都市景觀,主要的消費者是數千名仍住在此地的國際志工。一棟27層的高樓、一家銀行和許多其他建築物正在施工,快速爬升爭奪城市的天際線。

放眼所及,熱帶土地上總有盛開的花,樹叢裡鮮豔的紅、黃、橘和藍色花苞外露,隨著輕柔微風沙沙作響。時不時會看到野生猴子在枝頭跳躍,即使在市中心也如此。從椰子樹或芒果樹下抬頭望,總有成熟的椰子和果實等人去摘採。在棄置路旁的垃圾之中,你會發現毛茸茸的紅毛丹外殼,以及上頭開個小洞插著吸管的椰子殼——在美國的話,大概會是壓得半扁的百威淡啤(Bud Light)易開罐和裝水的寶特瓶。

這正是柬埔寨社會面臨的主要難題。國家的物產如此豐饒,用當地人的話來說,一直以來柬埔寨人都能夠「靠大自然存活」——人們種稻、撿拾水果、捕魚,住在用樹木和茅草搭建的房子裡。如果自然資源取之不竭,誰還需要現代社會?

在非洲的撒哈拉沙漠、巴西的亞馬遜雨林和其他的遙遠所在,部落土著依此法則生活。而柬埔寨超過四分之三的人口,依舊過著與千年以前差不多的生活,是唯一一個國境內大部分地區還過著原始生活的國家。1960年代,走出首都之外,柬埔寨就沒有學校了。人民仰賴村落裡的僧侶教導佛教信條,除此之外通常別無其他,沒有任何一所中學、高中或大學。大部分地區直到1990年以後才有第一所學校,但是某些偏遠之處的孩童仍然從未就學。所幸如今大部分的村落已經有了學校,各地區也設有診所。不過其他方面就沒什麼改變了。

拜林市(Pailin)位於柬埔寨最西邊,靠近泰柬邊境。在拜林以南幾哩的地方,天恩(Ten Keng)坐在傳統高腳屋下剝剛採收的玉米,她的臉上沒有笑容。「我沒受過教育」,她說。天恩的表情沒有一絲羞愧,她認識的大部分人都是文盲。事實上,根據柬埔寨教師協會統計,這個國家60%的人口沒有讀寫能力。

天恩36歲,她的八歲女兒就讀小學一年級,坐在媽媽後頭的板凳上寫作業——柬埔寨文課本上的練習題。如果這個小女孩跟大多數人一樣的話,她會在讀完二或三年級時離開學校,回到家中的玉米田或稻田幫媽媽的忙。柬埔寨近半數的兒童都是如此。

高腳屋約略是15乘20呎(約8.4坪),只有一個幾乎空無一物的房間,下有木頭支柱,離地10呎(約3公尺高)。屋裡沒有水電,也沒有可供燒飯的瓦斯桶或瓦斯管線,沒有電話線路、廣播收音機、電視等任何現代世界的明顯痕跡。天恩要煮飯給家人吃的時候,她會用小樹枝升火,堆三顆石頭再把陶土鍋放在上面。

竹框架構成房屋外牆,內編細長棕櫚葉。茅草覆蓋屋頂,粗製木梯通往敞開的門廳。下層掛的吊床是一家大小安睡的地方,屋後的溝渠就是廁所。

環顧四周,芒果樹結實纍纍,成串將熟的椰子高掛枝頭,還有一棵生氣蓬勃的山竹樹,產出幾十顆紫褐色果實等待摘取。有一籃滿盛的小黑籽安置在防水布上,等待陽光曬乾。「那是芝麻」,天恩一邊告訴我,一邊發出「噓」的聲音趕走啄食的雞和鴨;小鴨的毛色灰白駁雜,大公雞則是渾身黑毛。這籃芝麻價值6、70美元,賣到市場上能讓她賺點小錢。即使自然物產不虞匱乏,天恩的家人仍然需要這筆收入。

要是雨量充足,在好的一年裡,天恩一家能賺兩百萬柬埔寨幣(riel),約500美元。若遇乾旱之年,她說整年的收入會銳減到125美元,平均一天只進帳美元34毛。而乾旱年卻來得日漸頻繁。他們種植稻米和玉米、摘水果、捕魚,「有許多年食物只是剛剛好夠吃」。天恩說這句話的時候,臉上沒有半點悲傷或自憐,也沒有笑容,彷彿她覺得生活本該如此。柬埔寨人大抵有著頑強的性格,生活中很少快樂的事,他們面對的每一天都是掙扎。

像天恩一家這般赤貧的家庭,在當地並不少見。每個國家都存在極度貧窮的族群,甚至美國也有。但在柬埔寨,天恩家的狀況卻屬於常態。柬埔寨住在鄉間的1340萬人,也就是全國至少80%的人口,或多或少過著跟天恩家類似的生活。

社會工作者梅森(Paul Mason)在柬埔寨服務近20年,他回想起幾年前和一位同事去到鄉間,站在剛收割完的稻米田邊,同事爬到汽車頂上舉目四望,不禁脫口而出:「這地方可能跟350年前看起來沒兩樣!」梅森說,他還是目睹了些許改變,例如極少數的鄉間住屋如今換上了金屬屋頂——在人類學家眼裡這可是社會進步的衡量標準。更有甚者,近來有些高腳屋外開始出現機車停靠,即使房子本身看起來仍屬中世紀所有。

然而此般進步代價高昂。一台轉手多次的機車通常要價200至250美元,幾乎是一般柬埔寨人半年的收入總額。「柬埔寨人常為了買機車而賣掉部分土地」,人權觀察組織柬埔寨代表科姆(Sara Colm)描述,「我在偏遠村落見過這種情形。」未受過教育的買主急於得到新交通工具,對於後果沒想太多,等發現大事不妙時為時已晚。「然後他們僅存的土地連餵飽自己都成了問題」,科姆搖搖頭說。

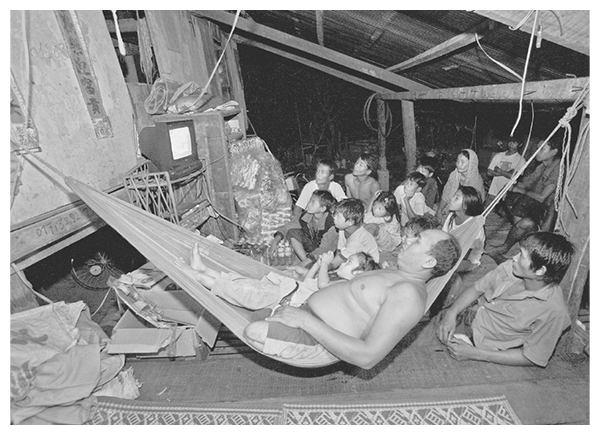

在國境之中,有些人擁有黑白電視,以汽車電池供電。那幅景象看起來並不協調:小小的茅草屋邊上綁著高聳的竹竿,電視天線就架在上面。

「看到了嗎?」木寧(Mou Neam)問我的時候,開懷地露齒而笑。他是一個小聚落的村長,地點位於柬埔寨東部,靠近越南邊界。他剛剛轉開他那台小電視,地板上放著電池、胡亂纏繞的電線和幾個鱷魚夾。過了不久,螢幕上出現泰國肥皂劇的黑白影像,略顯模糊。木寧誇耀地說:「用一顆電池,我們可以看一整個星期的電視!」

到頭來,把少許現代生活的碎片注入仍然過著舊時生活的社會,這麼做帶來的是破壞,而不是促成更廣泛的進步。

如果到金邊的政府部門走廊晃一晃,你會遇到這個國家僅有的胖子——資深政府官員。他們的飲食從來不缺脂肪,有錢人把身體肥胖視為財富的展示,正如同古代的王公貴族。

赤貧的國度

柬埔寨位在一大片赤貧區(指東南亞)的中心點,然而無論用哪種標準來衡量,它都是裡頭最貧窮的國家。

柬埔寨人通常矮小且削瘦,在這裡,肥胖不再是社會通病。「大多數居住在鄉間的窮人只吃米飯」,聯合國世界糧食計畫署駐柬辦公室負責人馬傑里(Jean-Pierre de Margerie)這麼說,他是一位充滿熱忱的法籍加拿大人。只吃米飯、只攝取澱粉的飲食,會導致身高與體重發育不良。他補充:「70%的人口平均一週僅能吃肉一次,藉此補充蛋白質。」

天恩說,她能夠負擔的買肉頻率「大概是一個月兩到四次,可是一次只能買個幾公克。」一個人每日攝取熱量的低標大約是2000大卡,柬埔寨卻有數百萬人連足以供應低標熱量的食物都買不起,後果是營養失調。因此,孩童苦於發育不良,他們的身心都因為飲食中缺乏蛋白質而難以健全發展。這意味著他們的身高較為矮小,而且許多案例發現智力也受到影響。「如果在兩歲前未能供應幼兒均衡的飲食,孩子將蒙受生理與心理發展遭到損害的風險,而且長大後將無法治療挽回」,馬傑里警告,「我們的目標是五年內使孩童發育不良的比例降到30%。」於此同時,幾乎十名孩童中就有一人活不過5歲,死因不是疾病就是營養失衡。跟鄰近的越南或泰國相比,柬埔寨的兒童死亡率高出60%。

然而,如果到金邊的政府部門走廊晃一晃,你會遇到這個國家僅有的胖子——資深政府官員。他們的飲食從來不缺脂肪,有錢人把身體肥胖視為財富的展示,正如同古代的王公貴族。

泰國是柬埔寨西邊的鄰居,人均國內生產總值(GDP)比柬埔寨四倍還多。一名泰國人的平均年收入大約3000美元,柬埔寨人僅有將近600美元,在亞洲排行倒數第二。不過泰國久處承平之世,上一次大規模軍事行動要回溯到16至19世紀入侵柬埔寨。

在東南亞國家中,如果以人均收入的數值來看,只有緬甸更為貧窮。話雖如此,1999年接任美國駐柬大使的魏德曼,依他前幾年主管緬甸臨時辦公室的經驗,觀察到緬甸人普遍「比柬埔寨鄉間居民更具有生產力,而且以物質條件來看,緬甸人過的生活明顯要好得多——即使他們處於更惡劣的政權統治之下。」甚至北韓人民都過得相對富足,他們的人均收入幾乎是柬埔寨的三倍。

問任何一位柬埔寨政府高官:為什麼鄰國大多經濟繁榮,柬埔寨卻停滯在不景氣當中?每個人都會怪罪於赤柬執政的那幾年。

「我們是被戰爭徹底摧毀的國家,剛從灰燼裡站起身來不久。」金邊省政委會主席南桐(Nam Tum)在2009年這麼形容。此後有數十個人附和他的說法,儘管赤柬失勢已是30年前的事了。在金邊,聯合國與柬埔寨政府曾聯合逮捕好幾名赤柬領袖,送入法庭審判。然而審判曠日廢時,當年的殺人頭子如今衰老又孱弱,有好幾個人大概撐不到宣判就會死去,而波布早就身亡多年。

觀察越南在同一段時間的發展,柬埔寨官員的立場只會顯得更加不牢靠。1960至70年代,越南跟美國打的那場毀滅性戰爭,帶走300萬名越南人的生命,並且摧毀大部分的國家基礎建設,與赤柬政權(以及美國轟炸東部省分)對柬埔寨造成的傷害相去不遠。

1979年赤柬潰走,越戰僅僅提前四年結束。然而現今的越南GDP卻幾乎是柬埔寨的十倍之多。相較於柬埔寨仍有超過三分之一的經濟收入來自農產,越南只有19%靠農業;越南製造藥品、半導體與高拉力鋼,柬埔寨則是T恤、橡膠和水泥。越南人的平均壽命有74歲,柬埔寨人平均只能活到61歲,在全世界排行吊車尾。(美國人的平均壽命則是78歲。)

大部分越南學生至少就讀到十年級 [2],而柬埔寨的十年級學生大多輟學,僅剩下13%仍在學。教育程度反映在識字率上,越南的成年人識字率達90%,聯合國相關單位宣稱柬埔寨的識字率徘徊在70%左右,然而證據顯示這個數據仍然過於樂觀[3]。年紀大於35至40歲的柬埔寨人,普遍沒受過教育,即使曾經就學,教育程度也偏低。這許多文化與經濟的分歧發展,部分原因來自於兩國各自的起源。越南人的先祖是中國人,柬埔寨則由來自印度半島的移民組成。越南人從中國人身上繼承的觀念,包括渴望受教育與追求成功,這些在柬埔寨文化裡卻不被鼓勵。

儘管艾利斯(David Ayres)在他談論柬埔寨教育的《危機剖析》(Anatomy of a Crisis)一書中指出,越南的「教育傳統有一連串艱難的中文考試,提供社會階層流動的管道」,另一方面,「柬埔寨的教育制度卻加強了無能為力的觀念,人們認為自己無法決定自身的社會地位。」村落僧侶教導孩童,一旦他們在七歲或八歲離開學校,人生唯一的道路就是設法靠那片稻田養活自己,如同家中代代親族的生存方式。

這兩個國家交戰多年,早在越南還叫做占婆王國的時候就紛爭不斷,當時人民聚居在國家北邊。至於南邊富裕豐饒的湄公河三角洲,好幾個世紀以來屬於柬埔寨,直到1949年6月4日法國同時占領這兩國,直接把這塊富裕土地賞給越南。早期越南人主要居住的北方,物產不如柬埔寨充足,因此越南人民未曾有過「靠大自然存活」的信念。

彷彿擁有今日南越的豐沃土地還不夠,另一個大自然的偶然產物始終帶給柬埔寨援助。洞里薩湖(參見前頭地圖)位於柬埔寨中心,湖水養育了一條河流,在金邊匯入湄公河。每年春季是湄公河的豐水期,湄公河的強勁水流使得洞里薩河逆行,夾帶大量豐饒多產的泥濘富土以及數以百萬計的幼魚注入湖裡。等到湖水在雨季上漲時,方圓成千上萬英畝的土地又受惠於新產出的肥沃土壤。一年到頭,產自湖裡的漁獲足以供應數百萬人飽餐。

柬埔寨的文明發源自洞里薩的湖岸與河岸,它的自然奇觀是許多柬埔寨人之所以能「靠大自然存活」的可靠支柱。正因如此,現代社會一點也吸引不了他們。

「那種飢餓,令人焦躁、驚恐。整天看著人們被殺。讀到當時的文件,記憶全都回來了。還有拷打折磨,身邊的人隨時會餓死。」

赤柬的遺毒

美國空軍在越戰期間投射了1500萬噸的炸彈和武器,然而損害幾乎集中在北部。於此同時,美國的援助人員和外交使節卻砸下數百萬美元,幫助南越現代化。

在1960年代晚期至70年代早期,昆恩是美國派駐西貢南部的年輕外交官。他記得當時替農夫建設灌溉渠道,並引進高產量的新品種稻米,從一年收成一次進展到三次。他說,過沒多久農民已經有辦法存點小錢。

昆恩在越南還學到一件事,他稱之為「道路的神奇力量」:

路開多遠,米就種得多遠。從西貢一輛輛開出來的卡車會載走稻米。沿路上的劇烈轉變在相對較短的時間內發生,很快你就會看到金屬屋頂取代了茅草。有些屋子裡傳來收音機的聲音,不久後電視天線就會出現。接著你開始看到計程車,專門接送小學畢業的孩童到隔壁城鎮讀中學。更重要的是越共(Vietcong)愈來愈難召募這群年輕人,他們的宣傳伎倆不再具有說服力。然而道路終止處,生活水準的進程也隨之停滯,那裡的居民過得跟一百年前沒有兩樣。

越南人樂見這些改變,柬埔寨人卻從未接納。昆恩派駐越南20年後,梅森在柬埔寨鄰近越南邊界處協助當地農作。他回憶,「在我們這邊,眼見盡是褐色乾裂的土地,而僅僅數公尺之遙的另一邊,卻滿是青翠綠地。」直到今天,柬埔寨超過90%的道路仍未鋪上柏油。柬埔寨的農民一年收成一次,是全亞洲唯一沒能一年多穫的國家,農地少有灌溉設施。

越南擁抱改變,柬埔寨傾向拒絕。即使到了今天,柬埔寨農業部仍然無法說服大多數農民採用能夠增加稻穫的現代耕種方法,導致柬埔寨淪為產量最低的主要產稻國家。「想要快速灌輸這些觀念是不可能的」,農業部資深官員基善(Kith Seng)說,「人們是否有能力理解,跟他們置身的環境、教育程度和經濟狀況都有關。」

赤柬政權於1979年失勢,餘黨在其後的20年持續在國土西邊的叢林打游擊戰。1999年,最後一名游擊軍領袖被捕,柬埔寨歷經數十年之後再度嘗到全境和平的滋味。赤柬無疑地導致這個國家回到「紀元零年」,幾乎所有受過教育的人民都被殺害,多數基礎建設全毀或荒廢。然而,1975年4月17日波布軍隊開進金邊時,柬埔寨其實還很原始,少有學校、工廠、醫院或其他20世紀、甚至19世紀的文明產物可以破壞。柬埔寨的基礎建設從1979年開始重建,現在的硬體設施已經比當時先進得多。然而這個國家的人民又是另一回事了。

詹蘇法(Chan Sophal)是暹粒省政委會主席,這是柬埔寨幅員最廣的省分之一。他是個嚴肅、聰明而堅毅的人,擔任重要職位已久。在他18歲那年赤柬掌權,把他和其他數百人下放到班迭棉吉省挖掘灌溉渠道。

相隔30年再問起這段往事,他講述回憶的語調逐漸升高,坐在椅子上的身體躁動不安。「執政者試圖把所有的權力抓在手上,不讓我們有半點自主權。我們必須努力工作以達成目標,不然就會死。」他身體前傾,講到一個段落手就在空中猛揮一下。

工作非得做完不可,我們每天從早挖到晚。他們不供應食物,每個人都骨瘦如柴。我還記得我父親被拖走殺害的畫面。如今有些時候,我讀到關於那段日子的文件,或是遇到當時的朋友,所有發生過的事頓時歷歷在目,盤踞心頭。許多事物喚起回憶,而且不只在夢裡,清醒時也會。有時讀了雜誌的文章,我就想到自己的故事,我是如何活下來的。好多人被抓起來押到刑場,有些人說他們只差那麼一點就無法逃生。我也會想到我的鄰居,他被抓走之後死於非命。白天這些情景浮現我的眼前,晚上也出現在夢裡。

他抬頭瞪著天花板,聲音突然之間充滿絕望和悲傷,雙手捧著臉龐發抖地說:「那種飢餓,令人焦躁、驚恐。整天看著人們被殺。讀到當時的文件,記憶全都回來了。還有拷打折磨,身邊的人隨時會餓死。」

說著說著,他彷彿進入一種自我孤立的狀態,愈講情緒愈激昂。他把手覆蓋在心臟位置,宣稱:「他們故意在大庭廣眾之下逮住某人,擺明了要讓大夥兒看到,嚇唬大家。讓我們知道,只要做出跟這個人一樣的行為就難逃同樣的下場。」

接著他突然安靜下來,眼睛圓睜,眨也不眨地凝視不遠處,用深沉悲愴的拖長語調說:「我告訴你,我很餓,非常非常餓。我太餓了,根本睡不著。」

詹蘇法表現出明顯的創傷後壓力症候群,是一種受過折磨後嚴重創傷者的心理病症。他並不孤單,許多研究顯示,從赤柬時代存活下來的柬埔寨人,有三分之一到二分之一患有創傷後壓力症候群,即使倖存了還是背負著過去的傷口。諸如眼睜睜看著年輕士兵處決自己的家人,或是醒來時發現躺在你身旁的人已經餓死了。根據一起臨床病例調查,1980年代早期逃到美國、現居加州長灘市的柬埔寨人中,有62%診斷出創傷後壓力症候群,而診斷時間已是創傷發生的25年後。

伴隨此種病症而來的是抑鬱、失眠、呆滯與消極,提到創傷時還可能突發暴力行為。它會破壞患者的社會關係和工作能力,對於窮人和未受教育者影響尤其大。

「我是高棉人,我了解他們。」菩薩省法官英寶霞(In Bopha)說這話時語帶諷刺,「柬埔寨人被掙扎求生的觀念給毒害了。」

「我們是一個殘破的社會」,長期擔任菩薩省長的采沙銳(Chhay Sareth)斷言。

難道這個國家無法從創傷中重生嗎?畢竟今日全柬埔寨有將近三分之二的人口都在30歲以下,他們出生時赤柬已經下台了。然而實情並非如此。全世界唯有柬埔寨人民把創傷後壓力症候群以及相關心理病症傳到下一代。

「怎麼不會呢?」有醫生身分的婦女事務部長坎莎霞薇(Ing Kantha Phavi)拋出問題。「大家都知道,從小遭受家庭暴力的孩子,長大後也會有對家人施暴的傾向。下一代也是如此。」

赤柬遺毒即使在年輕人心頭也很沉重,儘管他們並不太了解當年的全貌。全國人民的個性都改變了,人與人之間的關係也不再相同。」已屆中年的精神科醫生慕尼索薩拉(Muny Sothara)回憶,「當我還是個小男孩時,勇敢是普世價值,學校老師教我們,柬埔寨人的天性是英勇的。我們有偉大的國王,遼闊的土地。我們曾是一個不容忽視的國度。」

辛林畢(Seanglim Bit)在1975年離開柬埔寨,驚恐地看著赤柬摧毀他的國土。15年後,他寫了一本書《戰士傳承》(The Warrior Heritage),從柬埔寨人的觀點剖析這個國家,裡頭有他年輕時的記憶。「當一個柬埔寨人,就要成為一名戰士,像是建造吳哥窟的國王一樣。」辛林畢寫道。「更準確地說,當一個柬埔寨人,要有身為吳哥王朝後代的自覺,正是我們的先人建造出如此偉大的建築,成就超越任何一個古文明國家。」然而在辛林畢眼中,「現今的柬埔寨人被動消極,倖存者是那些善於裝聾作啞的人。」

裕昌(Youk Chhang)管理柬埔寨檔案中心,專門蒐集赤柬時期的史料。他對這個國家人民的轉變有稍稍不同的解釋。「我記得我們整村的人都被叫出去,看(赤柬)處決一對夫妻。沒有人有反應,每個人都靜靜地站著,這樣才能活下來。你得假裝自己什麼都沒看到。」戰爭結束之後,「人們隱瞞過去那段時間自己做過什麼事,因為你必須偷竊、行騙、說謊、揪出別人,甚至殺人,才能夠生存下來。事過境遷,大家都對當時的行為感到羞愧。」

柬埔寨駐美大使恆韓(Hem Heng)就是一個例子。他說,他的家人在村落裡備受尊敬,然而在1978年,赤柬下令要殺他全家。村民向士兵提出交易:殺另外一家人作為代替。於是,他們就真的處決了「村裡的一個中國人家庭」。恆韓回想起這件事,他皺起眉頭,盯著地板,陷入沉默。

戰爭過後,裕昌說許多人覺得有罪惡感,而且很慚愧。「所以我們就變得消極,習慣充耳不聞,好隱瞞過去的作為。問題是人們不覺得這樣有什麼不對勁,現在已經變成常態了。這樣很可怕。」

後來,柬埔寨人對執政者的惡行普遍不作回應,從赤柬時期養成的習性也是原因之一。當官員公然中飽私囊,住進小型飯店等級的豪宅時,人們默不作聲。當政府踐踏人民受憲法保障的權利時,他們幾乎不發一語。當警察和軍隊犯下沒有任何一個國家的法律會容許的竊盜與殘暴行為時,他們似乎沒有看見。當政府把人民的土地賣給富商,警察在夜裡強迫驅逐居民的那一刻,人們仍舊保持沉默。

然而在千年以前,偉大吳哥王朝統治下的社會,此般痛苦情狀屢見不鮮;當權者偷盜人民的行為顯然存在血脈之中。千年不變的風俗習慣留傳到現代的柬埔寨,堅定程度超越世上幾乎所有國家。

[1] 譯註:穆索梅利於2005至2008年擔任美國的柬埔寨大使,現在是斯洛維尼亞(Slovenia)大使。駐柬埔寨之前,他曾在北韓和埃及從事外交工作。

[2] 譯註:十年級是美國學制,等同於臺灣的高中一年級。

[3] 聯合國兒童基金會在網站上載明,柬埔寨的識字率約是70%。不過就我的觀察,我在城市以外遇到的人幾乎都不識字。

延伸閱讀:

Joel Brinkley:紅色高棉大屠殺前夕,沒有人真正知道該對赤柬指望些什麼

族群、環境、人權——湄公河域的藝術行動與實踐改變了什麼

【四季書評】夏倫茨:走出「椰殼」是無窮無盡的長路——安德森的田野與理論

| 閱讀推薦 |

生於華盛頓哥倫比亞特區,畢業於北卡羅萊納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)。現任美國史丹佛大學新聞學教授,2006年轉為教職前,在《紐約時報》工作23年,曾任記者、主編與駐外特派。1979年撰寫柬埔寨赤柬政權隕落的報導,曾贏得美國普立茲新聞獎。位居編輯職位超過十年,包括《紐約時報》政治版主編,華府分部外交新聞主編、專案主編,2001年911事件後則擔任調查報導主編。2003年秋,派駐伊拉克首府巴格達報導政治新聞,並負責撰寫華府外交政策。過去30年間,布林克里採訪報導美國46個州與超過50個國家的新聞,贏得12座以上的全國報導寫作獎項,2001至2006年擔任調查報導基金會(Fund for Investigative Journalism)總監。有五本著作。

Be First to Comment