文/夏倫茨(自由撰稿人,編輯)

本尼迪克特 · 安德森(Benedict Anderson)的自述中洋溢着愉快的情緒,他的學術生涯不乏困惑,但總是生機勃勃,與自身生命相關。他樂觀、自省,富有同理心,總能從見聞中取得令人心悅誠服的啟示,滿足自己好奇心同時,也在試圖令世界更好。

在安德森坦誠的追憶中,讀者可以領會他諸多優良品性的來源;這個個體兼容了堅定、自信和柔軟,他與學術和時代的關係,又呈現出一些歷史進程的側面,諸如美國大學的刻板化,區域研究興起,「想像的共同體」產生和「東南亞」的建構。

那些獨特的故事與今天存在着緊密聯繫。「東南亞」這個詞彙,也許可以啟示對「亞裔美國人」的認識,形成於1960年代的後者內部包含着超過20個族群。平等,在亞裔美國人內部和相對於白人、非裔、拉丁裔等他者時分別意味着什麼,這個詞彙本身又意味着什麼,這些都是動態的。安德森的經歷始終在強調:對於世界,我們不應該只有單一的認識框架。

安德森意識到,「東南亞」概念暗示了專屬集體性,但事實上集體性難尋。這些國家的宗教、殖民歷史、語言千差萬別,內部差異性遠大於「東亞」和「南亞」。

無處不在的「椰殼碗下的青蛙」心態

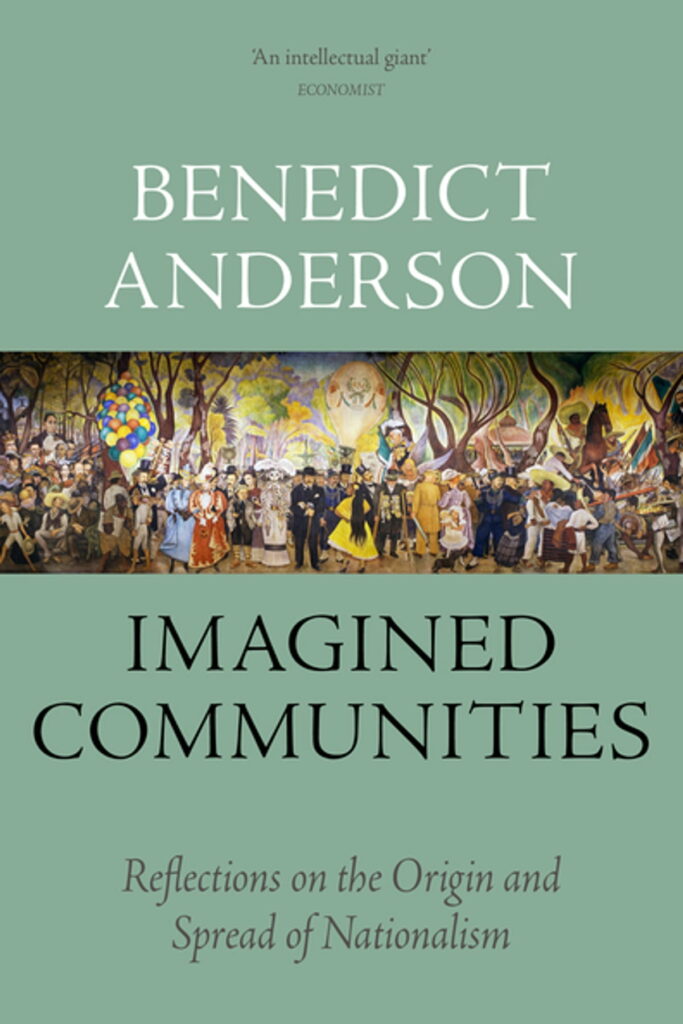

安德森在中文世界流佈最廣的著作,當是探究民族主義起源的《想像的共同體》。他以固有的詼諧思路談及,自己「欠缺暴君蘇哈托將軍一種奇怪的恩情」。1972年,他被蘇哈托政府逐出印度尼西亞,直到其1998年倒台才得以重新回到自己原先的田野工作國度。詹姆斯 · 斯科特(James C. Scott)與安德森同病相憐,因為緬甸軍方禁止外國學者入境,他被迫專心研究馬來西亞。

這意外地激勵了安德森的多元視角,1974年到1986年研究暹羅(他偏愛這個前現代名字,而非源自主導族群泰人的「泰國」),1988年研究菲律賓。正是泰國與印度尼西亞的比較,以及中國與越南的衝突,促使安德森於1983年出版了《想像的共同體》。

差異巨大的兩個國家,被「東南亞」這個本不屬於他們的名詞所概括和遮蔽。這個詞彙自1839年出現,在太平洋戰爭爆發前為緬甸專家約翰 · 弗尼瓦爾(John Furnivall)發揚光大,再因蒙巴頓的「東南亞戰區司令部」而徹底取代「東印度」、「南洋」、「南方」等概括,因美國的強勢而成為這個地區的固定名稱。以至於象徵着獨立和合作的區域組織都被命名為「東南亞國家聯盟」。

1958年,安德森開始在康奈爾大學(Cornell University)政治學系學習時,該系正被「研美學者」(Americanist)(亦即美國研究者)支配。兩位教授分別負責美國和西歐,未來對他影響頗深的印度尼西亞專家喬治 · 卡欣(George Kahin)負責整個亞洲,其餘地區是空白的。

諷刺的是,學者們強烈反對的越戰,給他們的學術生涯帶來了豐厚的體制和財政回報。

區域研究背景的學者中,因研究角度,研究對象國情和約略近似民族主義的情緒,往往不自覺地產生了「我們的國家」式認同。越戰令東南亞研究成為顯學,但在安德森執教的康奈爾大學,研究印度尼西亞與越南的老師幾乎幾乎個個強烈反戰,而專注於泰國的那些老師起初表示支持。這種爭執和分化對學科造成了長期影響,學者們心理上都無法研究其他國家。

安德森在學院中觀察到了無處不在的「椰殼碗下的青蛙」心態。這個比喻為泰國和印尼共享,大約相當於漢語的「坐井觀天」,與源遠流長的美國例外論神話密切相關。因其「例外」,美國是無論如何都無法與其他國家比較的。這種情況,自耶魯和康奈爾兩所大學在戰後創辦東南亞專業時就註定了。

安德森意識到,「東南亞」概念暗示了專屬集體性,但事實上集體性難尋。這些國家的宗教、殖民歷史、語言千差萬別,內部差異性遠大於「東亞」和「南亞」。如果沒有體制性的「東南亞」,越南就可能被納入東亞研究,該地區西部可能與南亞更為接近。

在菲律賓的見聞,促使受教於兩所學校的安德森意識到田野工作的教益:

僅僅專注於「研究項目」是無用的。你必須對一切保持無限好奇,擦亮你的眼睛,鋭化你的耳朵,凡事做筆記。這是此類工作的最大恩賜。陌生的經歷讓你的一切感官比平素敏感得多,你對比較的喜愛變得更深。這就是當你回歸平常時,田野工作也非常有用的原因。你已經培養出觀察和比較的習慣,它們鼓勵或者迫使你開始注意你自己的文化同樣是陌生的——倘如你仔細地觀察,不停地比較,保持人類學的距離。就我而言,我第一次開始對美國——日常的美國感興趣。

那些民族歷史,往往是「國有」的。民族主義和全球化都可能使人將問題簡單化,「我們愈發需要精緻且嚴肅地調和民族主義和國際主義中解放的可能性」。

「要勇敢,兄弟,而且要更勇敢」

安德森獲得的啟示,在他的成長經歷中顯然有章可循。所有經歷,都在加強他對他者的共情,為那種「四海為家的、比較性的人生觀」做準備。

全書較為輕鬆活潑的部分當中,安德森簡明地追溯了自己世界觀的形成:出生於中國,成長於愛爾蘭;父系一支富有政治激進主義傳統,父親思想獨立,但早逝;十四五歲時痴迷於閲讀父親收藏的《源氏物語》和《枕草子》,在美國學習拉丁語,靠獎學金在格外強調等級的伊頓公學唸書,在劍橋大學接觸到黑澤明、小津安二郎和伯格曼們的電影,等等;當然還有弟弟佩里 · 安德森(Perry Anderson)的影響。

在英國,安德森成為了「幼稚但堅定的共和主義者」。他自幼即因口音被不同人群嘲笑。他拒絕在電影結束後立正,伴着國歌向伊麗莎白女王致敬,又在蘇伊士運河危機期間支援南亞學生,惹惱了高唱國歌的「校園惡霸」,都受到了攻擊。1957年,他甚至因露出赤裸的胸部和背部,被西班牙弗朗哥當局拘捕。

根據《想像的共同體》漢譯者吳叡人回憶,安德森在信件中經常提到「勇氣」。一句「向法國同志所說:『要勇敢,兄弟,而且要更勇敢』」,尤其令他落淚。這種同情心,貫穿在安德森的生命當中,可以在他對東南亞田野工作,尤其是蘇加諾時代印尼的迷人回憶中找到。

從講授東南亞的第一天開始,安德森就總是讓學生閲讀19世紀菲律賓民族主義者、「第一個菲律賓人」黎剎(José Rizal)的小說的英譯本。黎剎於1896年年底被西班牙殖民當局處決,他的著作和犧牲都深刻地影響了菲律賓革命。黎剎那代革命者,就是亞洲激進民族主義運動的開端。

安德森對民族主義的討論,打破了猶太學者的全光譜式主導地位。有趣的是,他對民族主義的闡釋角度,如殖民地——宗主國的朝聖,國家歷史的構想與民眾歸屬感,人口調查、地圖和博物館,受到了英國知識份子的熱烈歡迎,但遭到美國學者們無視,除了一位歐洲流亡政治學家「斷定它除標題吸引眼球外一文不值」。

越戰、冷戰結束,蘇聯瓦解等一系列重大變動,使區域研究或民族主義研究受到了冷遇。蘇聯研究的重要機構凱南研究所的一位高官「發瘋似的」打電話給安德森,懇求他飛過去講座,因為「蘇聯研究完蛋了,不再有錢進來了,我們的學生無法找到工作」。在美國,《想像的共同體》也逐漸有名起來,他由一個區域研究變成了理論家。

安德森對歷史學、人類學、比較文學和社會學等眾多學科的影響,再次證明了他無法歸類。他沒有被學院體制化,對「拆除學術的高牆」念茲在茲,不喜歡無趣的研究。他的《想像的共同體》來源於眾多的路徑:德國人馬克思(Karl Marx)、本雅明(Walter Benjamin)和奧爾巴赫(Erich Auerbach),法國人布洛赫(Marc Bloch)、費弗爾(Lucien Febvre)和馬丁(Henri-Jean Martin),英國人特納(Victor Turner),以及美國人斯陀夫人(Harriet Beecher Stowe)。

走出椰殼是無窮無盡的長路。安德森正確地指出,「二戰」後的新興民族主義仍然遵循着「國家利益」邏輯,「很容易被壓制性與保守力量利用,它們與之前反王朝的民族主義不一樣,對跨民族的團結幾乎沒有興趣」。那些民族歷史,往往是「國有」的。民族主義和全球化都可能使人將問題簡單化,「我們愈發需要精緻且嚴肅地調和民族主義和國際主義中解放的可能性」。

作為政治系教授在康奈爾大學度過35年後,安德森於2009年退休。他仍舊住在東南亞,建立了包括泰國導演阿彼察邦 · 韋拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)在內的新的友誼,這位世界聞名的電影人為他設計了《想像的共同體》的泰語版封面。2015年底,他在東爪哇的小城巴圖去世,享年79歲。

《椰殼碗外的人生》記錄了許多動人的故事。臨近結尾,他提到了2007年的一次聖彼得堡之旅。雖然俄語口語幾乎張不開嘴,為了表示團結,他開始朗誦馬雅可夫斯基(Vladimir Mayakovsky)的詩歌《馬雅可夫斯基夏天在別墅中的一次奇遇》。令他震驚的是,所有學生馬上和他一起朗誦起來:

永遠照耀,

到處照耀,

直到那日月的盡頭,

照耀——

不顧一切阻撓!

這就是我和太陽的

口號!

到結尾時,安德森已經淚眼朦朧。

(* 本文原刊於「四季書評」,經思想空間編選後刊出;原文題為〈本尼迪克特 · 安德森的號召:全世界青蛙,聯合起來!〉,標題為編者擬。)

四季輪迴,生生不息。 《四季書評》以書評為載體,以閱讀為導向,亦古亦今,亦中亦西,不求新潮,不追熱點,不隱鋒芒,不媚權威,不設藩籬,不問出身,希望同世界各個角落的讀者一同返回讀書交流的初心。嚶其鳴兮,求其友聲。

延伸閱讀:

李永峰:走出金庸的武俠世界後,我們如何闖蕩江湖?

徐震宇:政治紛擾,真相模糊,我們還能相信歷史嗎?

Be First to Comment