文/王智明(中央研究院歐美所副研究員)

編按:2022年,是中國學生赴美國留學150週年。20世紀初留美熱潮掀起,逐漸演變成「楚材晉『育』」運動。當年的中國留美學生們有著那些截然不同的面向與抉擇?在歷史洪流之中,他們又扮演著怎樣的角色?百年留學運動,對整個華人社會又有哪些影響?聯經出版了歷史學者江勇振的專著《楚材晉育:中國留美學生,1872-1931》,為讀者揭開這段過往。學者王智明撰文評論本書,提出對留學運動的觀察與反思,並觀照當下的時代問題。

「留學者,吾國之大恥也。」——胡適

第一次接觸江勇振老師的著作是他四巨冊的胡適評傳《舍我其誰》,當時即為他豐富的史料與縝密的分析所折服。他之後出版的《蔣廷黻:從史學家到聯合國席次保衛戰的外交官》亦延續一貫的史家風格,從珍貴史料中拼湊出歷史人物的獨特風貌。《楚材晉育:中國留美學生,1872-1931》與前述著作有些類似,但又非常不同。類近的是對留美學生的興趣,亦即留美經驗對中國現代歷史人物的影響,但對個別歷史人物而言,留美只是漫長人生的一段插曲,《楚材晉育》關心的是留學生群體,特別是早年留美學生的經驗以及對留學政策的整體評價。這就使得《楚材晉育》不只是一部中國留美史,而具有總結留學政策和反思留學意義的企圖。如果說留學,尤其是留美,已是中國現代歷史上的一個普遍現象,普遍到我們不再質疑和思考留學的意義,那麼這本書要問的是:這個現象,在最初的時候,究竟意味著什麼?延續百年的留學運動究竟是失敗,還是成功?早年的留學生又是如何看待自己的這份經驗與這個身份?百年之後,留學大潮仍源源不絕,這於中國和台灣而言,又是福是禍呢?

是故,《楚材晉育》的開篇〈序曲〉討論的就是胡適1913年寫於留美期間的〈非留學篇〉,對留學問題提出總體性的反思。文章一開頭,胡適就寫道:「吾欲正吿吾父老伯叔昆弟姐妹曰:留學者,吾國之大恥也!留學者,過渡之舟楫而非敲門之磚也;留學者,廢時傷財事倍功半者也;留學者,救急之計而非久遠之圖也」。[1]胡適認為,中國清末以來以的留學運動失敗了,因為不僅留學無法達到振興本國學術,不必再留學的目的,留學生本身亦有三大缺失:苟且速成,重實業輕文科以及數典忘祖。但儘管如此,留學仍不能廢,因為中國尚未走出「過渡的時代」,仍需要西洋的舟楫以救急。江勇振以〈非留學篇〉的分析為中國早年留學運動的評價定調,嚴詞批評留學生的政治取向、性別觀點、崇美的心態與東方主義式的自我膨脹,並且納入了舒新城的《近代中國留學史》(1927)與汪一駒的《中國知識分子與西方,1872-1949》對留學運動與留美知識分子的批評,提醒我們,中國現代史上對留學的態度不全然是正面的;作為一種教育政策和文化現象,留學的意義必須被重新評價,而《楚材晉育》正是這個批判觀點的延續與補強。

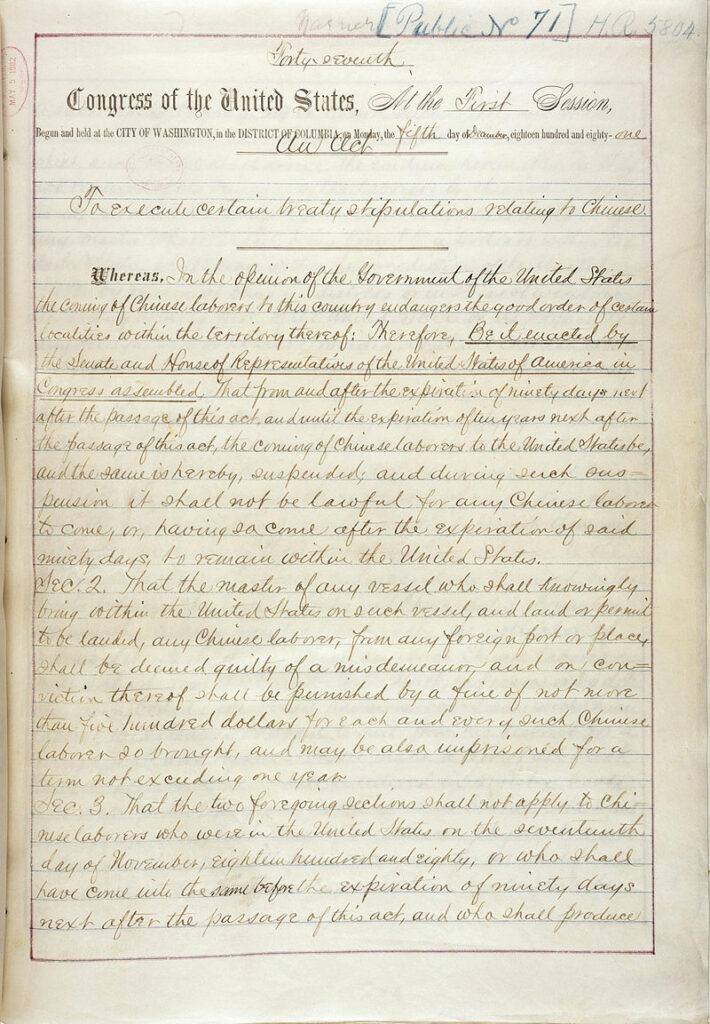

江勇振尤其強調對舒新城與汪一駒的繼承,因為儘管經過了大半個世紀,兩岸的學術界和美國的漢學界,不論對近代留學運動的評價有多大的修正和翻轉,都沒有深入這兩人對近代留學教育批判的核心:亦即資源分配不均、學非所用,以及過度洋化和心向美國的問題。最後一點尤其涉及了後來留學變成「學留」的變化,這也是江勇振全書批評的著眼所在,即令在書中討論的歷史時段(1872-1931)中,留美學生整體而言仍受限於美國《排華法案》的影響,學成之後無法留在美國。但因留學而學留的動力已在早年的留學生群體中隱隱作用著。[2]

在留學生大舉湧出國門、留學成為「洋科舉」的1910年代,這不僅造成留美與留日學生間的互相競爭,也使留學所為何事成為一個核心的問題。

除〈序曲〉和〈幕落〉外,《楚材晉育》共分為七章討論近代留學教育的問題,深化舒新城和汪一駒的批判。第一章討論的是清末留美運動的歷史以及留美學生面對種族歧視的經驗,孔祥熙和宋氏姐妹(靄玲和美玲)經過海關備受叨擾的故事,突出了當年階級難以超越種族的制限;第二章在汪一駒研究的基礎上,追問留學資源分配不均的實況究竟如何?第三、四兩章討論早年留學生的政治取向與在美的政治活動,尤其是他們向當權派靠攏的保守主義傾向,以否證美籍學者葉維麗(Weili Ye)對留學生追求現代性的肯定。第五章則分析留學生對性別的態度,一方面批評男留學生的父權意識與性別歧視,另一方面則討論女留學生結婚或就業的兩難選擇,以說明看似開放與進步的留學生們,其實仍深受傳統婚家結構與父權意識的束縛。第六、七兩章分別討論留學生的西方主義與東方主義,前者展現在留學生對美國(尤其是其退還庚款此一決定)的肯定,以及他們對於以階級移動和跨種族通婚克服種族歧視的期待;後者則突出留學生以中國護衛者自居的心態,顯現出一種後殖民效顰的東方主義邏輯,但這也顯示,留學之後,起碼在中國問題的討論上,留學生可以與西方的中國通一較長短了。〈幕落〉則藉著對比二十世紀初期的「中國留美學生聯合會」以及1989年後成立的「全美學自聯」兩個代表性的留美學生團體,來說明時空變化(特別1992年美國國會通過《中國學生保護法案》後)對於留學運動的影響。江勇振認為,1990年代後,經貿、行旅與科技的全球化縮短了中美之間的距離,中國崛起的態勢亦改變了中美關係的內涵,致使全國性的留學組織失去其必要性,以民族自強和維新以始的留學最終成為以個人利益為追求的「學留」。

江勇振此一批評切中了百年留學運動的要害。他不僅以更細緻的數據與更縝密的推演指出清末民初的公費留學政策(包括幼童留美與其他中央或地方的公費留美)其實內含階級利益的輸送,讓沿海城市的商人家庭比內陸省份的一般家庭獲得更大的實益,使他們在國家改革過渡中優先獲得晉升的好處,而形成階級世襲的狀態(即汪一駒所批評的「有留學的父親,就會有留學的兒子」)。他寫道:

「即使在這個過渡的世代,留美學生裡已經有一半是公費生了。這個現象說明了一個無可否認的事實,亦即,留美政策的執行和持續,是整個社會投下鉅額的投資的結果。不管納稅人知道或願意與否,他們補助了這許多富裕家庭的子女到美國去留學,讓他們回國以後在社會上得以享有更榮華的地位與財富」(頁130)。

在「過渡世代」(即從幼童留美政策之後到中國留美學生聯合會解散之間)的留美學生中,有四成的學生出身於聖約翰、南洋公學和北洋大學等教會學校和公辦的洋學堂,其中聖約翰畢業生有一半以上取得公費留學,而南洋公學和北洋大學則有高達八成的畢業生以公費留學。這個分析迫使我們必須認真審視留學政策與階級複製的關係,以及看似公平、公開的公費資助如何在不公平的競爭中淪為少數家庭的特有資源。此外,江勇振還注意到,這種不公平競爭直接導致了留學生品質良莠不齊的問題,在留學生大舉湧出國門、留學成為「洋科舉」的1910年代,這不僅造成留美與留日學生間的互相競爭,也使留學所為何事成為一個核心的問題。這也是胡適撰寫〈非留學篇〉時的重要背景。

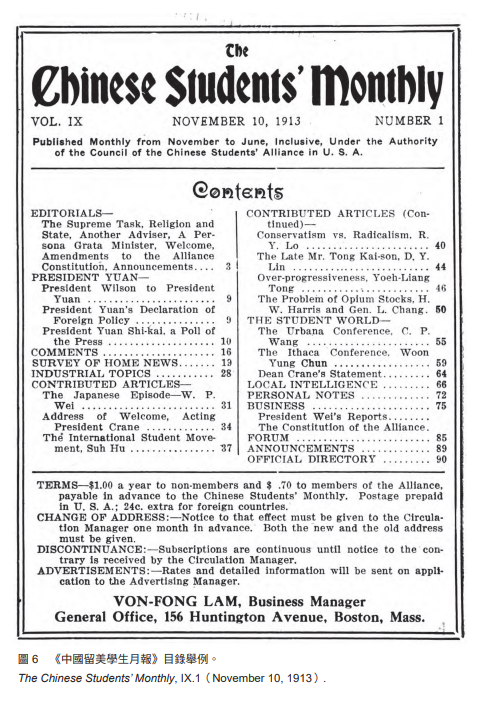

因此,在第二章之後,江勇振加大力道批評留學生的政治主張和組織活動,認為他們留學是「為國為己」、「當權是從」,既愛美國,又愛中國,在自卑又自豪的矛盾態度中擺盪;他們一方面崇美為尚,譴責在美華工的處境破壞了中國的形象(以及自己的利益),欲以西方的標準改造中國,另一方面又為中國久遠的文明而自豪,以救國為己任,卻不諳國情。在此,江勇振仰賴的材料主要是中國留美學生聯合會的機關刊物《中國留美學生月報》(以下簡稱《月報》)。這是一份寶貴的史料,不只因為從1906年創刊到1931年停刊,這份英文刊物完全是由留美學生自行編輯與經營,更是因為它記載了早年留學生的組織與文化生活、政治主張、社會經驗與文學創作,相當全面地呈現了留美學生的群像;豐富的外來投稿以及演講轉錄也顯示了留美學生活絡與廣泛的人際網路。然而,直到新世紀初前,學界卻一直疏於爬梳這份珍貴的史料。[3]因此,《楚材晉育》一個很大的貢獻就在於全面爬梳這份史料,呈現出早年留美學生的樣貌。這包括還原許多《月報》上作者的中文名字(例如指出連載小說〈陰影之形〉的無名氏作者就是曾任《月報》主編的趙敏恆),解釋留美學生聯合會分會間的分合,以及分析留美學生的政治想像和實踐。

其中最值得注意的是第三、四章的分析。江勇振指出,其實二十世紀初,留美學生已有幾個不同的組織,但沒有其他的例子展現出像留美學生聯合會這樣,「對形塑中國命運的能力有這麼強的使命感和無比的信心」(頁171),因為1902年即成立的中國留美學生聯合會本就是一種政治實踐,這不只在其章程和組織上有所展現(如模倣美國政府三權分立的組織形式,強調演辯能力以培養議會政治與民主討論的能力),亦在其成立的動機與諸多政治問題的討論中有所顯現。最為突出的,大概就是留美學生對華埠、華工和土生華裔的態度,以及留美學生之於國內政治當權派的依附關係。前者展現為兩極的擺盪,一方面要開辦華埠學習班幫助不識字的華工,另一方面極力想要將自己和華工們區別開來,以免成為被歧視的對象;後者則顯示在留美學生對袁世凱和孫中山一面倒的評價上:在袁世凱稱帝倒台前,他們篤信袁是能穩定中國政局的強勢領導人;在民國肇建前,他們則對孫中山不置一詞。這些發表在《月報》上的言論一方面反映了留美學生的政治判斷,另一方面也暗示了留美學生組織與國家當權派保持著密切的關係,畢竟在公費支持下,當權派就是留美學生的金主與出路。[4]因此,他們的政治是一種菁英式的保守主義,他們關心的是中國如何可以變得像美國一樣,而不是生活在中國土地上的老百姓。也因此,1927年寧漢分裂的風暴襲來,留美學生激進化後,聯合會也就不再具有統合的力量,而搖搖欲墜了。在此,我們不僅看到留美學生與國內政治的貼近,更可體會到時代的脈動如何影響著一整代留學生的想法與選擇。直到1950年代,即令《排華法案》已經廢除,回國參與建設仍是不少留美學生的想法。[5]

留學不只是個人「過江之舟楫」,更是展開不同人生的「敲門之磚」,國家的「救急之計」自然也就轉化為個人的「久遠之圖」了。

江勇振著眼於留美學生政治取向的分析,雖然止於1931年,卻可以為我們理解後來的留美學生提供重要的借鏡。例如,1971年在北美發生的保釣運動之所以能夠風起雲湧,在很短的時間集結留美學生的力量上街遊行,就是因為留美學生之間存在著像「大風社」這樣的全美留學生組織。「大風社」固然不像中國留美學生聯合會是一個剛性的組織,但留美學生連絡網的存在以及源於台灣相對緊密的同學關係,使那一代的留美學生可以在有限的資源中創辨《科學月刊》,並且在很短的時間內串連起來,投入運動。[6]同時,保釣運動和留美學生聯合會一樣,亦受到政治的衝擊而出現了左右分裂,並從而提出了留美移民或歸國建設的思辨(張系國寫於保釣運動後的《昨日之怒》對此有豐富的討論)。保釣一代的留美知識分子對國家關心之熱切無可否認,但不論左右,他們與當權者的關係也類似於早年留美學生的型態:不論是進入國民黨「革新保台」,或是回到大陸投身社會主義建設,留學生總將個人的行動與國家的命運掛勾,希望透過國家權力的遂行推動改革的方案。儘管他們的動機是高貴的,甚或是純粹的,留學生參政的結果往往是為政黨所用,救急救難,而非進行根本的改革。這個結果固然受到留學教育的結構制約,但更多時候,如江勇振批評的,是因為留學教育與政策的設置,或許從一開始就搞錯了方向。正因為由國家政策與經費所推動的留學教育具有「為國舉材」的面向,留學生自然會以菁英自居,他們的政治想像就很難超脫救國愛國的基本框架;同時,因為公費留學是一種資源的挹注和取得,留學與階級的移動必然有所掛勾,而難以避免自利的因素。在國家危難之際,例如反對《排華法案》、種族歧視與列強進逼,為己與為國可以內在調和為一,但是離開了自強與維新的脈絡,移民自由成為前提,為己與為國難免成為一種難以調和的內在矛盾,以致留學與學留成為兩個相連卻不相容的目標。

江勇振認為,留學而「學留」的關鍵變化始於1943年《排華法案》的廢止,但條件真正成熟還要等到1965年的移民法案改革,使得華人可以和其他國家一樣獲得一年兩萬的移民配額。當然,1960年代美國經濟與國力的發展,就業市場活絡,亦是「學留」不可或缺的要件,這也是兩岸社會美國夢的起點。由此,留學與移民就成為一個自然而連續的過程,但也因為如此,留學的意義就被移民給轉化了,形成人才外流的矛盾,使得作為國家教育政策一環的留學面貌不清:是為學而留,還是為留而學?如果留學是為了為國育材,獲取高階知識,那麼顯然留學應該與國家的發展有更明確的配套關係,留學年紀也不宜過早。[7]然而,當自費留學蔚為主流之後,留學與為國育材的關係就不那麼明確或必然,而更多是對個人移動自由與選擇權利的肯定與接受。就此而言,留學不只是個人「過江之舟楫」,更是展開不同人生的「敲門之磚」,國家的「救急之計」自然也就轉化為個人的「久遠之圖」了。為國與為己的相容與脫勾以及歸國拉力的起伏,或許才是留學而學留的關鍵。

若是連這群由社會集體供養的「菁英」都無法期待,我們要到何處去尋過江之舟楫與救急之計,如何想像國家發展的久遠之圖呢?

這也是江勇振大力批評「全美學自聯」的原因,因為這個團體在「六四」以後成立,以對抗中共為自我定位,因此它在美國最重要的工作是遊說美國國會立法淮許中國留學生和訪問學者留在美國,讓他們免於回國受到迫害,以及對中國政府實施制裁。換言之,「全美學自聯」是以中國人權保護不彰為由,主張中國留學生與訪問學者應該得到留在美國的待遇。雖然他們的要求最終獲得了美國國會立法的保障,但這也使得這批留學生與中國政府處於敵對的關係;他們(例如著名的作家哈金)不僅失去了回國發展的舞台,甚或因此回不了中國。在這種情況下,「學留」固然是為己的,但對許多人來說,這亦是受生活所迫,不得已的選擇。當然,江勇振也提到,1992年《中國學生保護法》通過後,反而出現了「返鄉大軍」(頁502),促成了海歸的風潮。顯然,留學的意義與國家的發展緊密相連;如果失去了中國這個舞台,留學也就失卻了原初的意義。這也反向提示了當前中國留學生的兩難處境:若想回國發展,成為「海歸」,那麼研究與言行上都必須謹慎;若想堅持理想,矢言批判,即令初衷是良善與愛國的,恐怕也得做好學留異鄉,回不了家的打算。然而,今日的留學生與國家的關係未必更為緊密,但是國家的管控卻更為嚴密;留學的抱負更容易受到政治與市場的衝擊。從這個角度來說,江勇振筆下的留美學生或許是更為自由的,他們的愛國主義也可能是更為真誠的。儘管美國的生活有其誘惑,他們的歸宿仍在中國,也為中國學術的現代化做出了貢獻。

誠然《楚材晉育》討論的那個時代已經一去不復返了,但它揭示的諸多反思仍然值得重視。不論是教育資源的分配正義,或是留學或學留的討論,對當前台灣的種種現象都有燭照的效果。僅舉一端,台灣高等教育的資源向國立大學傾斜眾所周知,但進得了國立大學的又集中在少數都會區的中產家庭,[8]階級複製已然成形,留學只是更加深了階級的鴻溝,教育資源的分配不正義已是不能不面對的社會問題。同時,高等教育受到政治力的全面入侵,學而優則仕的傳統觀念非但沒有淡去,反而隨著政治利益的攏絡,侵蝕著學術的獨立性。近年來學術抄襲的問題,雖然屢屢獲得關注,卻仍層出不窮;學位成為政治人物的必要資本,而學術的品質與學術人的風骨則每況愈下。當謀私成為世道,留學為己或為國的問題、不再具有討論的價值。真正令人憂心的是「當權是從」對「國之棟樑」的侵擾與腐蝕,使得學術與教育不再能發揮引領社會的衡平作用,任公家的經費成為一黨營私、鞏固權力的庫房。如果說當年留美學生與當權勢力的侍從關係是《楚材晉育》的重要提醒,那麼在政治力全面籠罩的年代,或許期待教育界與學術界挺直脊樑,主持公道,是陳義過高了。但若是連這群由社會集體供養的「菁英」都無法期待,我們要到何處去尋過江之舟楫與救急之計,如何想像國家發展的久遠之圖呢?難不成這就是當代「潤學」發展的動力,[9]是學留更重於留學的提示?從這個角度看,若是留學無法改變我們的政治與文化,學留即是必然,楚材晉育與晉用的歷史循環仍會持續下去。

參考資料:

[1] 見胡適,〈非留學篇〉:https://www.gushiciku.cn/dc_hk/106139115。

[2] 對江勇振來說,容閎及留美幼童即是留學而學留的典型。然而,儘管容閎有洋化的傾向,他的異國婚姻和家庭並沒有妨礙他對中國改革事業的投入。事實上,他或許更是個跨國的愛國者。換言之,以「學留」作為批判留學運動的判準之一,如下文討論的,或許仍有商榷之處。

[3] 就筆者所知,在《楚材晉育》出版前,研究與使用《中國留美學生月報》的學術著作,主要是江勇振批評的兩本Weile Ye, Seeking Modernity in the United States, 1900-1927 (Stanford: Stanford University Press, 2000)和Stacy Bieler, Patriots or Traitors: A History of American Educated Chinese Students (New York: Routledge, 2004),以及Chih-ming Wang, Student Migration and the Remaking of Asian America (Honolulu: University of Hawaii Press, 2013)。

[4] 這或許部分解釋了為什麼民國初年北洋政府中的許多外交官,如出席巴黎和會的顧維鈞、王正廷,施肇基,以及後來就任國務院總理的王寵惠,都是留美學生出身。

[5] 1950年代,美國政府因冷戰的考慮,曾有一段時間不准留學生歸國,而產生了第一代華裔社會學家李玫瑰(Rose Hum Lee)所說的「受困的中國人」(stranded Chinese)。中國的「火箭之父」錢學森,1954年經美國國防部批准回國,在當年是罕見的例外,顯示即令學留的條件已經存在,返國服務仍是當年不少留美學生的選擇。相關討論,見Henry Yu, Thinking Orientals: Migration, Contact, and Exoticism in Modern America (New York: Oxford University Press, 2002); Madeline Hsu, The Good Immigrant: How the Yellow Peril Became Model Minority (Princeton: Princeton University Press, 2017)。

[6] 對這段歷史有興趣的讀者,可以參閱王智明編,《從科學月刊,保釣到左翼運動:林孝信的實踐之路》(台北:聯經,2019)。

[7] 關於這點,其實有不少的論辯。江勇振基本上接受舒新城和汪一駒的看法,認為留美幼童洋化太深,於中國無益。但是容閎的設想,從一開始,就是以他自己為藍本,認為中國的自強與復興必須從文化上進行根本的改變:洋化(或曰現代化)是中國改革與復強的必由之徑,是故留學需早,才能從根本上理解和學習西方。從教育的觀點上來說,容閎的想法是站得住腳的,因為短期留學的成效不如長期的浸淫。然而,要一個國家從文化上根本改變,並不是少數洋化菁英就可以達成。當我們在知識和體制上仍仰賴和信仰西方的前提下,想要以留學達成非留學的目的,本身就充滿矛盾。

[8] 見《報導者》的報導〈教育能翻轉人生嗎──高教的反向重分配現象〉,2018年9月10日:https://www.twreporter.org/a/education-opportunity-inequality-across-income?fbclid=IwAR2Aap-hUZAPVo_rXWUyL6EQLUOvv35gzrnCcVp5Liz-YO-exLmwBGhipQc。

[9] 「潤學」是近年來大陸的流行詞彙,「潤」取音於跑(run),意指研究如何離開中國,移民海外的學問。

延伸閱讀:

【穿越時空長河】尋回「人」的精神,面向未來|許倬雲「從歷史看未來」

【穿越時空長河】鐘聲再響,回到那年課堂教室 ── 我的知識嚮導許倬雲院士

來自地方社會的體驗——《關羽:由凡入神的歷史與想像》

| 閱讀推薦 |

現任中央研究院歐美所副研究員,陽明交通大學社文所合聘副教授,以及《文化研究》主編。 研究領域為亞裔美國文學、文化研究與後殖民理論。 曾獲得國科會吳大猷紀念獎(2009)以及中研院年輕學者著作獎(2014)。

勿忘夏濟安 他是典型的代表 帶職學留 致死不歸